現在の研究不正調査制度には様々な問題点があり、公正な調査ができないことが珍しくない。どのような問題があるか論じる。

(1)規定を守らない、規定の実効性がない

研究不正の調査や告発の受付については各研究機関の内部規定や文科省のガイドラインが存在する。論文の投稿にも投稿規定が存在する。守るのは当然だが、都合が悪ければ規定を無視することが珍しくない。研究機関にとって内部規定や文科省のガイドラインは紙切れに過ぎず、実効性がないことが明らかとなっている。

具体例

東北大I前総長の事件は内部規定上告発を受け付けて調査委員会を作る義務があったが、無視して不公正な取り扱いをした。

他、「被告発者が生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないとき(上記(2) )も同様とする。=(不正行為とみなされる。)」(写し)と文科省のガイドラインで定められていても、生データが存在しなかった東北大I前総長やF東邦大元准教授の捏造は認定されなかった。

)も同様とする。=(不正行為とみなされる。)」(写し)と文科省のガイドラインで定められていても、生データが存在しなかった東北大I前総長やF東邦大元准教授の捏造は認定されなかった。

京都府立医大Mらのバルサルタン事件でも「証拠の証明力は、調査委員会の判断に委ねられるが、被告発者の研究体制、データチェックのなされ方など様々な点から故意性を判断することが重要である。」 (即ち、データの誤りが多いというような、少なくとも杜撰なデータチェックで論文を発表したと推測できる場合は故意を認定すべきということ)と文科省のガイドラインに定められていても最初の調査では捏造や改ざんは認定されなかった。それどころか予備調査で不正が否定された。

文科省のガイドラインには他にも「被告発者が自己の説明によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定される。」と定められているが、大分大医学系M元講師の事例以外適用されたのを見たことがない。

大阪大学命機能研究科A.S.元教授は調査の過程で、告発対象とは『別の二論文でもねつ造が、判明したが、それを大学としては公表していない。報告は文科省になされただけだ。研究に関する不正行為が確認された場合、阪大の規程では「合理的な理由のため不開示とする必要があると認めた場合を除き、原則として公表する」と記されているが、阪大の研究公正委員会は、A.S.本人が既に懲戒解雇になっており、十分に社会的制裁を受けているなどの理由から、原則公表の「例外」に該当すると判断した。[1]』 無論、十分社会的制裁を受けたことは不開示とする合理的理由ではない。規定違反又は規定自体が骨抜きの構造になっていると考えられる。

内部規定や文科省のガイドラインは研究機関にとって紙切れに過ぎないといってよい。

(2)公的研究費を返還しない。

不正なことに公的研究費を使ったら、少なくとも不正に使った分はきちんと返還するのは道理である。しかし、不正をしても全く公的研究費を返還しない研究機関が存在し、管理責任のある日本学術振興会(以下、学振)さえそれを追認している驚くべき実態が存在する。

具体例

独協医大H元教授は大規模なデータ改ざんを行ったが、独協医大は科研費を返還しないと発表(写し)し、学振はそれを追認した。H元教授に下されたのは5年間の競争的資金の応募制限のみ(写し)。学振は研究機関の調査報告を審査するとはいえ、専門性がないためかやる気ないためか、単に研究機関の調査を盲目的に追認するだけで、独自の審査機能が全く機能していない。

※ 念のために説明すると、返還される場合は上のリンク先できちんと返還処分が明記される。それがないということは公的研究費を一銭も返還していないということ。

(3)調査側が中立的な立場でないため又はやる気がないため又は不利益回避のため調査や判断が恣意的

現在は被告発者の所属機関が調査する制度だが、不正は所属機関の名誉低下、研究費の返還、訴訟リスク、仲間意識の庇いあいなど、所属機関にとって様々な不利益が存在する。そのため、事実を歪め不正な調査や判断を行うことが珍しくない。被告発者がポスドクでも学長でもこのような不条理な問題が発生している。中立的な調査機関でさえ判断が恣意的な場合がある。

具体例

(3-1)東北大I前総長の捏造事件その1 - 匿名告発(2007年) 、顕名告発(2007年か2008年)

大学は匿名告発を調査したが、はじめから結論ありきの調査(写し)で一切不正を認めなかった。現在では告発対象となったセンチメーター級直径のバルク金属ガラスの捏造は濃厚と見られている。

その後告発の一部でI前総長らの論文で質量保存の法則を破っている材料の質量データが掲載され、捏造が指摘された。これは日本金属学会、及び東北大学に告発された。共著者のC北京航空航天大院長は『当時の実験ノートや作成した金属ガラスは2003年に帰国する際「韓国の運送会社に依頼して送ったが、中国・天津の港でコンテナごと海に落ちた」』(写し、写し2)と説明した。即ち、生データや試料の不存在が確認されており、文科省のガイドライン上は不正と認定すべきだが、日本金属学会は過失による訂正で処理し、東北大もこれを追認した。

(3-2)東北大I前総長の捏造事件その2 - 二重投稿、改ざん事件 有馬委員会調査 (2012年)

I前総長が二重投稿をし、東北大の調査委員会(委員長 有馬朗人元文部大臣)が調査(写し)。二重投稿は認めたが、改ざんについてはわざと判断を避けた(参考)。調査委員会は大部分第三者で構成されたが、十分に公正な調査とはいえなかった。

(3-3)東北大I前総長の捏造事件その3 - 二重投稿、改ざん事件 JST第三者委員会調査 (2012年)

I前総長の二重投稿発覚により公的研究費を出した研究成果に影響がないかJSTの第三者委員会(御園生誠委員長)が調査(写し)。これは完全な第三者委員会だったが、二重投稿のみを判断し捏造や改ざんの判断はわざと避けた。「研究成果に影響なし。」と結論したものの、後の告発者らの調査で調査結果に影響を与える重大な不正が発覚[1]。JST第三者委員会の調査が不十分であったことが判明した。

(3-4)琉球大医学系M教授らの捏造事件 (2010年)

琉球大医学系M教授らが大規模捏造をした。不正論文の中にI学長との共著論文があり、当初琉球大の調査委員会は「不正ではない」と結論していた。しかし、第三者調査委員会が後の調査で不正論文と結論。要するに大学の調査委員会はI学長を助けるために、クロをシロと判断していた。自浄作用がはたらなかった様を琉球新報は批判した。

(3-5)東邦大F元准教授の世界記録捏造事件 (2012年)

東邦大F元准教授は在職中に捏造事件で告発された。生データの不存在が確認されたが、捏造を認定せず研究倫理規範違反で処分した。後に日本麻酔科学会が調査し少なくとも172編の論文で捏造が確認された。東邦大の調査対象の論文も捏造だったと考えられる。即ち、東邦大は不正判断をした。

(3-6)慶應義塾大学K特任准教授 経歴詐称事件 (2012年)

慶応義塾大K特任准教授が経歴詐称を行った(写し)。博士号を持っていないのに、博士課程修了と記載。その他事実でないのに「オックスフォード大上席研究員」、「ハーバード大客員教授」と記載。 複数の項目を都合よくこのように間違えることは常識的にはあり得ず、まず間違いなく故意の詐称だが、同大は誤訳による過失で処理。厳重注意で終わらせ、不正をうやむやにした。不正判断といえる。他の教員にも詐称疑惑が浮上したが現在のところどうなっているのか不明。

(3-7)京都府立医大M元教授らのバルサルタン論文捏造・改ざん事件 (2013)

バルサルタンの有効性を調べる論文で、分析に多数の重大な誤りがあり撤回。多数の誤りがあったにも関わらず、Mらの過失という主張を受け入れ、京都府立医大は「不正なし」と結論。不正をごまかすため、クロをシロと判断したと考えられる。

(3-8) 独協医大二重投稿事件 (2012)

独協医大H元教授による改ざん事件の他に3件の二重投稿が発覚したが同大は不正としなかった。理由は『定義上の不正行為(捏造、改ざん、盗用)に当てはまらない。しかも、研究者によれば、いずれも後に投稿した一方の学術誌を研究会の抄録であると誤認していたため投稿したものであり、故意によるものではなかった。』(写し)というもの。

しかし、各研究機関や文科省のガイドラインが不正を捏造、改ざん、盗用としている趣旨は不正の調査や処罰をそれらに限るということではなく、二重投稿等学界で不正と認められているその他の行為を許容する趣旨ではない。これは東北大有馬委員会報告書でも端的に述べられている(写し)。こんなことはモラルのある機関ならどこでもわかる。独協医大は不正としないために、規定を恣意的に判断しただけ。

さらに客観的にはジャーナルの論文に投稿したのに、研究会の抄録だと誤認していたという言い訳は、それだけでも信じ難いが、客観的にはジャーナルに投稿したのだから、レフリーとの議論、アクセプトの通知、著作権譲渡契約、掲載料金の支払いなど多数ジャーナルの論文とわかる行為をしていたはずである。 にも関わらず、ジャーナルの論文と研究会の抄録を誤認していたというのは不合理。不正としないために、同大がクロをシロと判断した可能性が非常に高い。

(ここから先はジャーナルの不適切さ。正式な調査ではない。)

(3-9) 名古屋市立大学医学系O元教授、H元准教授の改ざん事件 (2012)

名古屋市立大学医学系O元教授、H元准教授が複数の論文で大規模にデータ流用。調査結果が発表される前にOやHらは「学会発表の練習用の資料に画像を張り付け、データを仮作成した。それを修正し忘れて投稿してしまった」と説明。ジャーナル編集委員会では過失を受け入れ、訂正で処理した。後に名市大の調査委員会が改ざんと公式に判断した(写し)。もともとデータの使いまわしは複数あり、回転などの偽装工作が含まれていたので、ジャーナルも常識的に改ざんとわかったはずだが、わざと過失で処理し訂正で済ませた。

(3-10) 東大分生研K元教授らの捏造事件 (2012)

東大分生研K元教授らが発表したネイチャーの論文に大量のデータ流用が発覚したが、当初ただの過失による訂正(写し)で済まされた。後に東大に告発され、不正と判明。最終的に撤回(写し)になった。超一流誌のネイチャーでさえ、被疑者の過失という弁明を盲目的に信用し、過失で処理した。

(3-11) 上記事件の私的考察

私の知る比較的最近の事件でさえ、これほど不正判断、組織的隠蔽と疑われる事件が発生している。不正判断や隠蔽事件は、被疑者が学長等の高い地位のものだけでなく、ただの准教授等でも起こっている。

さらに調査側が被疑者の所属機関の場合だけでなく、学会や資金配分機関の第三者委員会といった組織上中立的な立場の機関の場合さえ、捏造や改ざんの判断をわざと避けたり、普通に判断すればクロなのに、被疑者の過失という弁明を嘘とわかっていながら信用して、過失・訂正で処理する事例が発生している。

つまり、改善策を作る場合、単にORI(米国研究公正局)のような第三者調査機関を作るだけでは不十分ということを意味する。おそらくは調査側や研究者の体面を保ったり、訴訟リスクを回避するために、わざとクロをシロと判断しているのだろう。

被疑者は決まって過失と主張し、自白以外に直接証拠がないため調査側はクロをシロと判断するための恰好の手段として、嘘と知っていながら隠蔽のためにわざと過失と恣意的に判断しているが、こうしたことをできないようにする制度が必要。そもそもこういう恣意的な判断をさせないために文科省のガイドラインで

「被告発者が生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないとき(上記(2) )も同様とする。=(不正行為とみなされる。)」

)も同様とする。=(不正行為とみなされる。)」

「証拠の証明力は、調査委員会の判断に委ねられるが、被告発者の研究体制、データチェックのなされ方など様々な点から故意性を判断することが重要である。」

「被告発者が自己の説明によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定される。」

等と定められていると考えられるが、(1)で述べたとおり、実効性のない規定のため、研究機関は都合が悪ければ平気で無視している。不正の判断方法は、調査側が裁判官のように強固に中立性や職権の独立性が保障され、不正判断の専門的能力が高ければ、複雑な事情に対処するため、原則自由心証主義でよいと思うが、不正調査の専門家はいないとう現状やJSTの第三者調査委員会でさえ、不十分な調査しかできなかったことやこれまで故意をわざと過失と判断したような恣意的な判断が数多くあったことを考えると、上の文科省のカイドラインの規定や「誤りが多く少なくとも重過失と考えられる場合は故意と認定する」ような規定を設けて判断を行う法定証拠主義をある程度採用し恣意的な判断を排除する手続きを実現する必要があるだろう。無論、その手続きは実効的なものでなくてはならない。

単に第三者調査機関を作るだけでなく、きちんと公正かつ客観的かつ徹底的に調査し、不正の判断に消極的にならない実効的な制度が絶対に必要。

(4) 共著者の不正を認定せず、処分しない

完全な責任逃れが無理な場合は、ボスなど誰か一人の不正責任とし、その者を処分して残りの者は逃げのびるという手段がとられることがある。本来は不正行為をしたのだから、その者の不正を認定し、相当の処分をすべきだが、それをせず責任をうやむやにする。

具体例

(4-1)独協医大H元教授の改ざん事件 (2012年)

独協医大H元教授の事件は大規模改ざん事件でありながら、改ざんの実行者はH元教授だけという調査結果となった。大規模改ざん事件だったのに、処分はH元教授が諭旨退職、当時の学長と対象講座の主任教授は管理責任により、給与の一部を自主返納もしくは減給処分にしただけだった。

不正論文の筆頭著者はH元教授以外に6名いたが、「H元教授の指導を仰ぐ立場にあったので、論文について口を挟めるような状況ではなかった。」とし不正を認定しなかった。他の共著者も「17 名の共著者は、論文の基本的な内容についてはH元教授に任せていたので、特段、改ざん等に該当するという認識もなかった。本件のケースは、いずれも真正な結果に類似する見栄えの良いデータを代用又は流用したものであることから、論文の結果から特に疑念を抱くことはなかった。」とし不正を認めなかった。

いずれも不可解な理由だが、特に筆頭著者は自分が最も主体となって研究を遂行し、論文に最も貢献した人物なのに、指導教授とはいえ「論文に口を挟めなかった」から不正ではないという言い分は全く通用しないだろう。

例えば、暴力団の組織的犯罪で、部下のやくざが親分は絶対で逆らえなかったから犯罪は仕方なかったとか、時津風部屋の力士暴行事件で、弟子の力士たちが親方は絶対で逆らえなったから犯罪は仕方なかったといっても社会的に一切通用しない。それと同じだ。

要するに、独協医大の事例は完全な責任逃れが無理なので、H元教授だけを処分することで幕引きを図り、残りの責任から逃げた典型例だろう。こういうことを続けたら、研究者や研究機関の反省がなく、不正が繰り返されるので、絶対に改善しなければならない。

(4-2)東邦大F元准教授の世界記録捏造 (2012年)

F元准教授は論文172編で捏造したと認定されたが、驚いたことに共著者で捏造と知っていたものは誰もいなかったという(写し)。極めて大規模かつ20年以上の長期にわたって行われた捏造なのに、いくらなんでも共著者が一人も捏造に気がついていなかったというのは不可解。東京医科歯科大時代から筑波大時代まで長期に亘って直接的指導の立場にあった上司の帝京大学医学部T教授は「2000年の時点でAnesthesia & Analgesiaに掲載されたDr. Krankeの捏造疑惑を無視した」のだから、捏造疑惑を知らなかったとはいえないし、未必の故意のように「捏造があるかもしれないが構わず放置しよう」 と思っていたと言われても仕方ないだろう。

(5)処分が不当に軽い

捏造や改ざんをした場合、懲戒解雇などの重い処分が一般的だが処分が不当に軽いケースが存在する。無論、重い不利益を受けたくないので不当処分をしているのだろう。

具体例

(5-1) 大阪大学S教授らの捏造事件 (2005年)

阪大のS教授が責任著者を務める論文で捏造が発覚。処分は阪大生命機能研究科が共著者のT教授や捏造の実行者とされた筆頭著者の医学部6年の男子学生(当時)を含めて厳しい処分案を評議会に答申したのに、評議会が答申よりとても甘い処分(写し)を出し、内外から強い批判が起きた。S教授は停職14日、T教授は停職1ヶ月、男子学生(当時)は厳重注意を受け倫理面の特別教育を受けただけだった。

[1]p22によると『処分が軽すぎるとの批判が外部から起き、「身内への甘さ」が指摘された。一次案より軽くなり、部局の意向が軽視されたことには、内部にも強い批判がある。ある関係者は「大阪大学の隠蔽体質を一掃しないといけない」とし、これを「大阪大学の『まぁ、ええやないか』という「なあなあ体質」によるものだと思う。商人の町大阪の悪い方の商人根性が阪大人の心の奥底に住みついてしまったのだろうか」と述べている。』と記載されている。

(5-2) 東邦大F元准教授の世界記録捏造 (2012年)

論文172編で捏造をしたと認定されたF元准教授は倫理規範違反による諭旨解雇処分で済んでおり、懲戒解雇ではない。日本麻酔科学会も規定上脱会をとめられないとして、除名できず、永久追放処分とした。極めて大規模に捏造し、同学会から医師や研究者の資格はないと断じられた(写し)にも関わらず、医師免許を取り消されず医師の勤務を続けている。博士論文も捏造だったと思われるが、博士号を取り消したという報告も見つけられない。どう考えても制裁が軽すぎるだろう。なぜこのような人物が医師を続けているのだろうか。

弁護士や税理士など他の専門職なら不正を行えば業務停止などの懲戒処分があるが、なぜ医師の世界は研究不正で医師資格に対する処分を行わないのか。医師資格も剥奪すべきだという点は以前も主張した。最近薬害オンブズパースン会議が「悪質な不正を行った医師は厚生労働省医道審議会に諮り、医師免許取り消しなどの行政処分を行うべきだ」と要望書を文科相や日本医学会などに提出したのはこうした問題点を感じたからだろう。

(5-3) 琉球大学医学系M教授の捏造事件 (2010年)

M教授は論文約40編で捏造した(写し)。当初は懲戒解雇だったが、裁判で和解が成立し停職10ヶ月(関連)になった。Mは(5-1)の捏造事件で阪大S教授が責任著者だったのに停職14日で済んだのに比して懲戒解雇は重すぎるとして争い、それを理由の一つとして停職10ヶ月に変更になった。(写し)

そもそも(5-1)の事件自体が不当に甘い処分であり、それと比較することが誤り。これは過去の不当に甘い処分例が後の不当処分を誘発する例であり、懲戒処分にきちんと統一的なルールを作ることが必要。無論、そのルールはきちんと実効的なものでなければならない。

(6)不正の調査をさせないため、告発者を悪意と見なしたり、弾圧を加える、訴訟提起等して圧殺

被疑者や所属研究機関にとっては告発をされると困るため、告発を圧殺するために様々な圧力が加えられる。

具体例

(6-1)東北大I前総長事件 その1 - 匿名告発 (2007年)

東北大I前総長の捏造を告発する匿名投書が大学や官庁、マスメディアに広く配られた。告発は複数回あった様子。大学はこうした行為を悪意をとらえ、調査報告書中で告発をされないような警告的な記載をし圧力を加えた(写し)。しかし、告発された論文の捏造は濃厚で、データの使いまわしなど明らかに疑義があるものさえ本調査せず斥けた様や東北大の内部規定に従っていない様などを考えると、単に告発を圧殺するためにわざと悪意とみなしたと考えられる。

(6-2) 東北大I前総長事件 その2 - 顕名告発 (2007年か2008年)

東北大経済学部の教授らがI前総長の不正を顕名告発した場合は、I前総長事件の東北大執行部の取り扱いを「批判した人に対して、名誉教授の称号の授与を留保する、退職金の返還を求める、処分をちらつかせた査問に呼び出す、そして名誉毀損裁判を引き起こす、などの行政圧力(写し)を加え[2]」、圧殺を図った。

(6-3) ソウル大学女性教授捏造事件 (2012年)

ソウル大の女性教授は大規模捏造をした。女性教授は疑惑発覚直後も調査公表時も捏造を否定し、「ソウル大獣医学部の黄禹錫支持者たちに仕組まれた」と主張して、匿名告発者を名誉毀損で提訴し、圧殺を図った。しかし、調査で正式に捏造が認定された。

(6-4) パワハラで圧殺

[3]によると

『別の背景もある。リーダー格の科学者がデータを改ざんしても、いさめたり、やめさせたりしにくい環境があることだ。

上特任教授は「数年前のこと」と前置きした上で、「複数の研究室で、大学院生らの若い研究者が指導者から『こういう実験結果のデータがほしい』と求められ、数値を改ざんさせられるケースがあったと聞いた」と明かす。

研究室では指導者の立場は絶対的。指導者の指示に従わなければ大学の中で孤立しかねず、将来や、場合によっては雇用の継続にさえ関わっ てくるという「体育会的」体質が強いようだ。こうした閉鎖的空間の中では、指導者がデータを改ざんしても口を挟みにくく、その結果、不正に携わってしまうこともある。

山崎教授が相談を受けたケースでは、ある若手研究者が教授との共同研究を論文に発表する際、教授から「グラフのゆがみをならしてシンプルにするように」と要求された。若手研究者が拒否したことで関係が悪化し、結局、この人は科学の世界から去ることになったという。

・・・

こうした環境では、トップの不正を告発しにくい。不正告発のための窓口を置いている大学、研究機関もあるが、告発者にとっては、捨て身の覚悟が必要なため、なかなか利用されない。

[3]』

(6-5) 上記事件の私的考察

どの事件も告発に合理的理由があったにも関わらず、様々な圧力が加えられ圧殺が図られている。仮に本当に無実だったなら、被告発者は嫌なものだろうし、裁判を受ける権利は憲法で保障されているから、提訴には反対しない。

しかし、提訴を含めて上の行為は濫用されている感がある。告発は不正が真実の場合被疑者は処罰されるから、不回避的に不利益処分を目指すものだが、それをとらえて被告発者を貶めるために告発していると判断したら、およそ告発はできなくなる。

ちゃんと不正を疑う合理的な根拠があって告発されている場合は、悪意とみなしたり、行政圧力を加えるなど圧殺を図ったり、一切の不利益を与えてはならない。そもそも不正があれば、それはきちんと調査して、事実なら被疑者を処罰し、論文の訂正や撤回をしなければならない。学問の公正さのため、疑いがあれば調査すべきだし、事実なら被疑者は悪いことの責任をとるのは当たり前。論文を訂正、撤回するのも当たり前。放置していたら、読者や研究成果を受ける人が被害を受けてしまう。

そもそも告発と被疑者が悪いことをしたことに対する調査や責任追及は全くの別件。告発を理由に圧殺して、被疑者に調査や責任を逃れさせることがあってはならない。

各研究機関の内部規定や文科省のガイドライン(写し)では不正を疑う合理的根拠があれば、きちんと調査する規定になっていると思うが、これも(1)で述べたように規定に実効性がないため、恣意的に扱っているのが実情だ。

裁判にしろ、憲法で保障されていることだから、反対はしないが、そもそも研究不正の調査判断は裁判官が学術の素人であるため、裁判になじむものでな く、本来的には裁判で争うのではなく学術機関が調査判断して解決すべきものである。提訴して疑惑を晴らしたいと思っているなら、尚更きちんとした第三者調査機関に公正に調査してもらうべきだろう。

(7)虚偽のデータだとわかっても撤回や訂正をしない

研究機関の調査委員会やジャーナルの編集委員会の調査で故意、過失問わず論文の誤りが発覚した場合は、普通の研究者ならきちんと訂正や撤回を行う。これは最低限の責任で、当たり前のこと。訂正等の強い義務があることは日本分子生物学会の要望書でも確認できる。(写し)

しかし、研究機関の調査委員会やジャーナルの編集委員会からデータの虚偽性を指摘されても、訂正や撤回をしない驚くべき研究者が存在する。無論、極めて異常かつ無責任かつ背信的な人物。

具体例

(7-1)独協医大H元教授の改ざん事件 (2012)

独協医大H元教授は大規模な改ざん論文を発表した。しかし、Hや同大による自主的な訂正や撤回は一切行われなかった。論文の撤回等は告発者がジャーナルに指摘し、ジャーナルの編集権限に基づいて行われた。ジャーナルは不正疑惑についてH元教授に連絡したが、H元教授は一切返答しなかったという。(写し)

H元教授と同大の対応は極めて無責任かつ背信的。H元教授はすでに諭旨退職となっており、今更撤回等をしてもHや同大には何の得もないから、責任から逃げてしまったということ。こういう研究者や大学はもっと重く処分すべきである。

(7-2)私的考察

虚偽データの訂正等をしないのは虚偽とわかっていてデータを発表し続けるという点で捏造や改ざんと同じで、このような行為は学術に対する背信である。虚偽データの放置で他の読者や研究成果を受ける者が被害を被ることもある。私はこういう行為をする研究者や研究機関を重く処分すべきだと思う。

ジャーナルも著者がこのような背信的な態度なら、独自に訂正、それができないなら権限で撤回しなければならない。著者が学会の所属会員なら除名や投稿禁止、非違行為の公開など何か処分をすべきである。どんな論文発行機関も正しい研究成果を伝え、読者や研究成果を受ける人が損害を被らないように努める義務がある。お金をとっているなら尚更だ。これは論文発行機関として最低限の義務である。それができなければならない。

(8)匿名でも告発者をもっと信用した方がよい

東北大I前総長の事件がそうだが、匿名の告発者を悪意とみなしそれ以上告発されないように圧殺をはかった。告発者が匿名だから告発内容が信用できない、不正でない等科学的因果関係のことで不正でないという判断をするところがあるが、それま全くの間違いである。

トルコ人東大元助教の経歴詐称、博士論文盗用事件や京都府立医大M元教授のデータ流用事件、K元東大分子細胞生物学研究所教授のデータ流用事件、名古屋市立大のO元教授とH元准教授不正事件、独協医大H元教授の不正事件はすべてネット上の匿名の議論で不正が濃厚となり告発(顕名)され、解決された。

立場や実名と結論の間には科学的因果関係はない。匿名でも立場がわからなくても疑義の内容を科学的に判断すれば誰が見ても不正は不正とわかる。科学とは普遍的なもので、正当な判断とはそういう性質のものだ。

告発内容を科学的に考察することもなく、匿名だから信用できないとか専門家でないから信用できないと主張する者は単に不正とすると都合が悪いから立場や匿名性を利用して不正の扱いを避けているだけであろう。

告発者の立場や匿名性に拘ることなく、告発内容を科学的、積極的、公正に判断することが絶対に必要である。

(9)強制調査権がなく調査に限界

現在は強制調査権を持つ機関がなく、被疑者が否定したり任意の調査を拒むと逃げ得を許すことになる。

具体例

京都府立医科大学、東京慈恵会医科大学のバルサルタン臨床試験の犯人特定(2013)

Kyoto Heart Study、Jikei Heart Studyともにバルサルタンの臨床試験でデータ操作があったことを認めた。しかし、被疑者のノバルティスファーマ社元社員は京都府立医大の調査には協力せず(関連)、慈恵会医大の調査でも不正を否定し(関連)、結局誰がデータ操作をしたのか大学の調査ではわからなかった。ノ社も大学も関係者が職場を離れていて任意調査に限界があることが指摘された。逃げ得を許さない制度が必要。

以上。

参考

[1]詳しくは「研究不正と国立大学法人化の影-東北大学再生への提言と前総長の罪」(日野秀逸、他、社会評論社) を参照。

[2]高橋禮二郎(東北大学元教授)の発表 2013.2.16

[3]中日新聞 写し 2013.8.1

(2013-03-26 22:00:00 執筆)

本記事の引用サイト

[1]武市正人(大学評価・学位授与機構教授、前日本学術会議副会長)のブログで紹介されました。 写し。 2013.8.26

[2]尾崎美和子(アジアメディカルセンター代表)が"日本の科学を考える"で紹介しました。写し。 2013.8.6頃

※本記事は自分の調査に基づく独自見解です。"日本の科学を考える"というサイトの研究不正に関する議論のまとめではありません。この記事の大部分は2013年3月26日に執筆したもので、同サイトでの不正に関する記事の公表以前から存在します。

画像1 アンネットの弟ダニーを誤って谷底に落としてしまうルシエン - 世界名作劇場 「アルプス物語 わたしのアンネット」

画像1 アンネットの弟ダニーを誤って谷底に落としてしまうルシエン - 世界名作劇場 「アルプス物語 わたしのアンネット」

画像1,2 アンにいたずらして石盤で頭を叩かれるギルバート - [1] 世界名作劇場 「赤毛のアン」 より

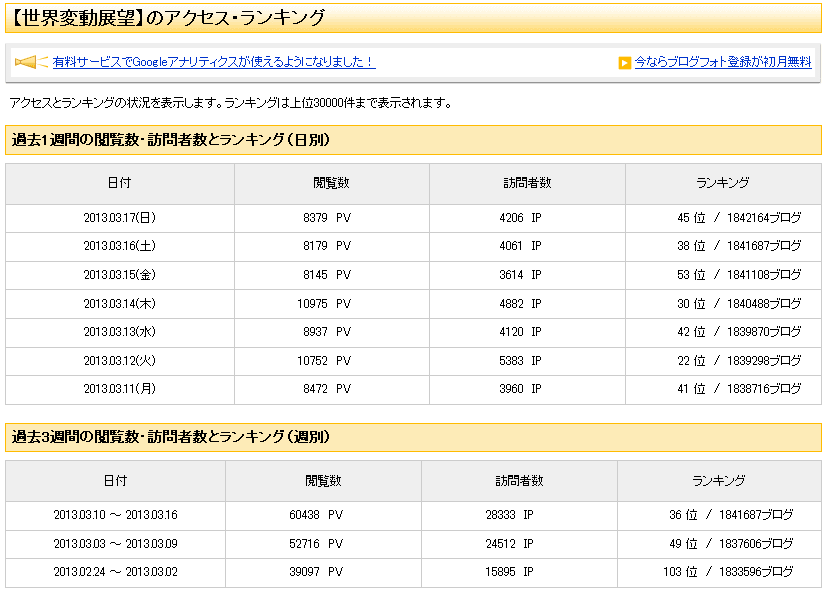

画像1,2 アンにいたずらして石盤で頭を叩かれるギルバート - [1] 世界名作劇場 「赤毛のアン」 より 画像1 「友~旅立ちの時~」(作詞・作曲:北川悠仁(ゆず)、編曲:相澤直人)の歌詞

画像1 「友~旅立ちの時~」(作詞・作曲:北川悠仁(ゆず)、編曲:相澤直人)の歌詞