〔ピストン組込み〕

シリンダーへの挿入は、過去にピストンリングコンプレッサーの不適切使用でもってリング破損の失態経験があるため、慎重に行った!

(コンプレッサ鋼帯継ぎ目に、リング割れ目を配すると危険)

ピストン挿入

〔ヘッド締め付け〕

ヘッドボルト締め付けトルクは、整備マニュアルを持たないのでインターネットで捜し、ずいぶんと苦労しつつ完了した。

この締め付けは、ボルト摩擦バラツキの影響を軽減する回転角度締め付け方式としており、参考にその方法を記述すると、以下のとおりである。

・ボルトのねじ部にエンジンオイルを塗布

・4kg-mで全数均等締め付け→8kg-mで締め付け→0kg-mに戻す。(ガスケットを落ち着かせる)

・1次締め付け:4±0.5kg-mで全数均等締め付け

・2次締め付け:ボルト回転90゜0~+5゜で全数均等締め付け

・3次締め付け:更に90゛0~+5゜締め付け

ヘッドがアルミ合金製のため、一気に締め付けるとヘッドが歪んでしまうので、3回に別けて徐々に締め上げていく。

この歪み防止策は、緩める時にも必要であり、

3回に別けて順次緩めることが必要である。

この締め付けトルクは可成り強力なもので、長尺工具で2人掛かりで押さえながらでないと締め付けできない程であった。

なお、この回転角度締め付け方式は、以下にも適用されている。

・コンロッド : 1次締付トルク1.4~1.6kg-m→角度締付60゜~65゜

・クランクシャフト:①2.7~3.3kg-m→75゜~80゜→一旦ゆるめて ②3.3~3.9kg-m→45゜~50゜

トルクレンチによるヘッドボルト1次締め付け

〔バルブ擦り合わせ〕

バルブシートとバルブの当たりは、正常のようであったが、折角分解したので軽く摺り合わせを行った。

〔バルブオイルシール交換〕

〔バルブオイルシール交換〕

ガスケットセットの中に、バルブステムオイルシールが入っていたので、これを交換することにした。ラバー穴が可成り拡大していた。

なお、このエンジンのバルブステム径は、INがφ6mm、EXがφ7mmとサイズが異なるのだが、購入したガスケットセットには、φ6mmのみ16個が入っていたので、φ7mm用を追加購入した。同じ型式エンジンでも細部で異なるようであり、注意が必要である。

(イキマニ中間ガスケット形状も、違っていた)

〔タペット調整〕

タペット調整は、日産独自の”ラッシュアジャスタ+Y字型ロッカーアーム+高さ調整用シム”の組合わせのため、このシム厚さ調整にはダイヤルゲージによる高さ計測が必要である。

バルブステムはヘッド面に垂直でないため、通常のダイヤルゲージスタンドが使えないので、ラッシュアアジャスタ穴を利用する専用治具スタンドを自作した。

この治具は、両端ねじ切りされているφ17mmのロッドの片端に、ナットを2個締め付け、そのナットをラッシュアジャスタ穴径まで研磨成型した。

なお、このロッドの一方には吊り金具がついていたので、そのまま付けることにしたのだが、これがゲージを回転する際に、非常に都合が良く、偶然の出来事となった。

タペットシム計測用の自作治具

シムの厚さは3mmで、0.025mm刻みでの純正パーツが用意されているが、今回は新規購入はせずに既存のものを入れ替え調整してセットした。

基準では”2バルブ間の高さ差が0.05mm以下”となっている。

ダイヤルゲージ計測によるタペットシム調整

〔カムシャフト締め付け〕

カムシャフトブラケットの締め付けは、シャフト曲がり・折損防止の観点から、マニュアル通りに慎重に締め付けることが必要である。

①先ず0.2kg-mで締め付け。締め付け順番は:スプロケット側→中間→中間両側→スプロケット反対側の順に

②次に0.59kg-mで。 順番は中間から外側へ向かって

③最後に0.9~1.2kg-mで締め付け。 順番は上記に同じ

(締め付け順序の詳細はマニュアル参照)

分解時に緩める時も重要で、一気に緩めずに、極力、上記締め付けの逆となるよう緩める必要がある。

〔タイミングチエンのセット〕

取り外す際に自己流のマーキングで分解し、結果オーライであったのだが、途中でマニュアルと異なる方法であったことから冷や汗ものであった。

マニュアルによる合わせ方としては

・#1シリンダ上死点として、クランクスプロケットのマークに、金色のチエン駒を合わせ、

・黒色の2個のチエン駒をINとEXのスプロケットマークに合わせる。

このように書くことは簡単なのだが、実際は分解後にチエンが回転してしまっていて、この状態が保たれていない。(自分流では色違い駒に関係なくマーキングするので、再現が容易なのだが・・・)

チエン位置が狂った際には、クランクを根気よく何度か回して行くと、正常な位置が必ず戻ってくる筈なので、焦ることはない。・・・ただし、クランク側スプロケットのチエンが緩んで駒飛びした場合は、これをマーク合わせしなければならないが、ここは駒飛びしない構造になっているようだ。

上死点は、ダイヤルゲージ使用により正確に確認した。(なお、クランクプーリーのマークで、上死点合わせができる)

上死点の計測

〔クランク角センサー取付〕

分解前に自己流のマーキングして、戻したのだが、事後に、マーキングしなくても合わせマークが付いていることを知った(汗)

外部補記類を組み付けて、自分のO/H持ち分を完了した。 ガスケット類は、セットで購入したので分解部分は、新品に交換した。

車体への搭載は所有者が行うのでこれで終了!

O/H完了したSR20DETエンジン

【 後 記 】

今回のSR20DETエンジンのO/Hは、分解マニュアルも待たずに着手し、組立に際して詳細が分からず随分焦った作業となってしまったが、反面、多くの知識を得ることができ、大変有意義なO/H作業であった。

今回もインターネットから多くの貴重な情報を得ることができ、大変参考になり、大助かりしましたので、このブログも今後の方々に少しでも役立つようにと、少し詳しく書くことにした。

インターネット記事を拝見するなかで気付いたことは、マニュアルに沿ってキチンと、或いは必要以上の作業している方もいる反面、不適切なことをやっている事例も見受けられた。

例えば、タペットシム調整を疎かにすると、ロッカーアームが脱落し易い構造だそうだが、これをきちんとやらない以下のような事例。

・バルブ擦り合わせをやっているにもかかわらず、「シムを元通りに戻したからOK」としている。

摺り合わせをすれば、バルブステム高さが変わるのでシム調整が必要になる筈である。

自分も、持ってる知識・技能の範囲での作業であり、また、自分の価値観でもって手を抜くところはあるので、他人をどうのこうの云うことはできないのだが、他人に頼む場合はその辺が難しいことだと思われた。

いずれにしても、このエンジンが始動し、オイル洩れなく、正常な出力がでるかどうかが最大の関心事となっている。

おわり

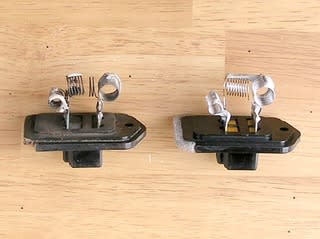

左:消耗品、 右:純正新品

左:消耗品、 右:純正新品 モーターの右側に見えるのが、抵抗器

モーターの右側に見えるのが、抵抗器

ピストン挿入

ピストン挿入 トルクレンチによるヘッドボルト1次締め付け

トルクレンチによるヘッドボルト1次締め付け

タペットシム計測用の自作治具

タペットシム計測用の自作治具 ダイヤルゲージ計測によるタペットシム調整

ダイヤルゲージ計測によるタペットシム調整 上死点の計測

上死点の計測 O/H完了したSR20DETエンジン

O/H完了したSR20DETエンジン

手前:ジムニーJA71

手前:ジムニーJA71 赤矢印が厚みを減じたプレート

赤矢印が厚みを減じたプレート 左下端が5速用ハブプレート

左下端が5速用ハブプレート 上:ハブプレートと、下:自作の治具プレート

上:ハブプレートと、下:自作の治具プレート

ダブルシンクロナイザリング

ダブルシンクロナイザリング

基板

基板 上:JB23W用、下:セルボ用

上:JB23W用、下:セルボ用 外し方

外し方 左:購入品SMF44B19L、右:純正品S34B20L

左:購入品SMF44B19L、右:純正品S34B20L

枠組みパイプを切断し、4隅の切断部に差し込み用太径パイプを溶接し、パッチン金具組み立て式とした。

枠組みパイプを切断し、4隅の切断部に差し込み用太径パイプを溶接し、パッチン金具組み立て式とした。 元通りに組立した状態。 車から取り出して使う際に便利だ!

元通りに組立した状態。 車から取り出して使う際に便利だ!  収納ボックスに収納した状態。収納ボックスはバンボディ床にM10ボルト4本で固定している。

収納ボックスに収納した状態。収納ボックスはバンボディ床にM10ボルト4本で固定している。 ボックス扉を閉めて走行状態。

ボックス扉を閉めて走行状態。

パッド外しは、まずこの止め具(鋼線)を外す。

パッド外しは、まずこの止め具(鋼線)を外す。 2本の支持ピンを抜く

2本の支持ピンを抜く ドライバー等を差し込んでピストンを押し込み、隙間をつくる。

ドライバー等を差し込んでピストンを押し込み、隙間をつくる。 パッドを取り出す。ピストンが両側に4個配置されている。

パッドを取り出す。ピストンが両側に4個配置されている。 使用限界を超えたパッド(左から2番目)

使用限界を超えたパッド(左から2番目) シムが2枚入ってる

シムが2枚入ってる フルードが溢れたリザーバータンク

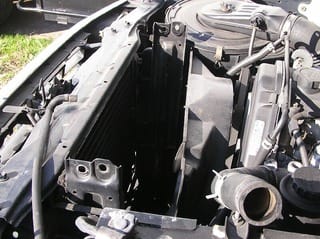

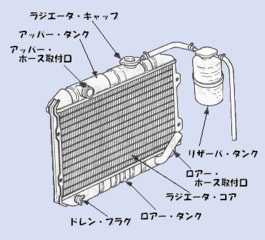

フルードが溢れたリザーバータンク ラジエーターを取り外した状態

ラジエーターを取り外した状態 取替修理完了状態

取替修理完了状態 購入した水漏れ防止剤

購入した水漏れ防止剤

新旧比較

新旧比較

起動用リード線コネクタを分離した状態

起動用リード線コネクタを分離した状態 エンジン下から、バッテリーからの電源端子を外す

エンジン下から、バッテリーからの電源端子を外す

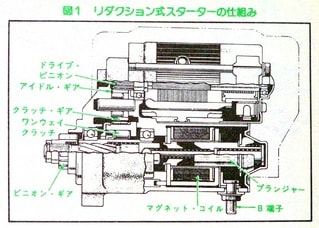

取り外したスターター。 上部がモーター、下部がマグネットコイルやSW部で、その左側に減速ギア、一方向クラッチおよびピニオンギヤがある。

取り外したスターター。 上部がモーター、下部がマグネットコイルやSW部で、その左側に減速ギア、一方向クラッチおよびピニオンギヤがある。 マグネットSWのふたを外してプランジャーを引出した状態。メーン端子は上:モーター側、下:バッテリー側

マグネットSWのふたを外してプランジャーを引出した状態。メーン端子は上:モーター側、下:バッテリー側 外した接触子とプランジャーの焼損状態

外した接触子とプランジャーの焼損状態 上:バッテリー側 下:モーター側

上:バッテリー側 下:モーター側 新品パーツ 3種類

新品パーツ 3種類 接触子を交換した状態

接触子を交換した状態 プランジャーを挿入した状態

プランジャーを挿入した状態 取替完了し清掃したスターター

取替完了し清掃したスターター エンジンルーム

エンジンルーム

ランクルのマグネットSW回路用リレーの位置

ランクルのマグネットSW回路用リレーの位置 自作した短絡用スイッチ

自作した短絡用スイッチ この図のリレーの左側端子を短絡すればマグネットSW部のコアが右方向に移動する。これによりピニオンギヤがスライドしてフライホィールに噛み合い、同時にマグネットSWの接点が閉じてモーターが起動する。

この図のリレーの左側端子を短絡すればマグネットSW部のコアが右方向に移動する。これによりピニオンギヤがスライドしてフライホィールに噛み合い、同時にマグネットSWの接点が閉じてモーターが起動する。 リレーのソケットを外して短絡用SWをセット

リレーのソケットを外して短絡用SWをセット

ゴリラ一式

ゴリラ一式 24/12V共用電源

24/12V共用電源 パーキングブレーキ解除用ビス

パーキングブレーキ解除用ビス ワンセグ画像例

ワンセグ画像例