先日、ジムニーJA11Cで出場したトライアングル・ジャパン・ファイナル競技終了後、自走でホテルへ向かった直後に前輪異常ブレして走行不能となった。即停止して前輪確認の結果、右車輪がガタついており、ハブロックしてみたが効果無し。日も暮れていたことから、やむなく4駆に切り替えて、どうにか積載車駐車してあるホテルに到着することとができた。

4駆にすると安定して走行することができたのだが、ハブベアリング異常との推測はしたものの、原因が不明な不良車両で、しかも夜間での対向車も多い公道走行は、とっても不安なものだったぁ~。

今回、前輪ホィールハブベアリングの整備を行ったが、ガタ付きが解消せず・・・・?

ガタ付きは右側だけ。 ジャッキアップして詳しく観察した結果、ハブ部は一体になって動いており、ハブ異常ではないことが判明。 原因はステアリングドラックロッドのボールスタッド部分(ボールジョイント)がガタついていることが判明した。

我がノーマル競技車ジムニーJA11Cのステアリングロッドは、シンプルなSJ30用に付け替えしているが、これの中間ボールスタッド部分(ボールジョイント)がガタつきだったのだ。

SJ30用ロッド:矢印のボールスタッドが異常

SJ30用ロッド:矢印のボールスタッドが異常

上図は、車両後方から見た状態である。

左車輪は一本の直線ロッドのためガタ付きなし。右車輪は中間のジョイントがガタ付いているため、車輪がガタ付くというものなのだった。

このロッドには補強パイプを被せ、弱点となるジョイント部は鋼材溶接でガッチリ補強したのだが、この溶接熱でボールスタッド内のグリースが溶け出したため、グリース充填をした記憶がある。

どうやら、この溶接熱でトラぶったようであるが、詳細は不明・・・・?

内部構造が分からないが、スプリングが入っており、そのスプリングの伸縮でがたついているようである。 このロッドは良品と交換したので、後日、分解して確認して見る予定である。

4駆にすると安定して走行することができたのだが、ハブベアリング異常との推測はしたものの、原因が不明な不良車両で、しかも夜間での対向車も多い公道走行は、とっても不安なものだったぁ~。

今回、前輪ホィールハブベアリングの整備を行ったが、ガタ付きが解消せず・・・・?

ガタ付きは右側だけ。 ジャッキアップして詳しく観察した結果、ハブ部は一体になって動いており、ハブ異常ではないことが判明。 原因はステアリングドラックロッドのボールスタッド部分(ボールジョイント)がガタついていることが判明した。

我がノーマル競技車ジムニーJA11Cのステアリングロッドは、シンプルなSJ30用に付け替えしているが、これの中間ボールスタッド部分(ボールジョイント)がガタつきだったのだ。

SJ30用ロッド:矢印のボールスタッドが異常

SJ30用ロッド:矢印のボールスタッドが異常上図は、車両後方から見た状態である。

左車輪は一本の直線ロッドのためガタ付きなし。右車輪は中間のジョイントがガタ付いているため、車輪がガタ付くというものなのだった。

このロッドには補強パイプを被せ、弱点となるジョイント部は鋼材溶接でガッチリ補強したのだが、この溶接熱でボールスタッド内のグリースが溶け出したため、グリース充填をした記憶がある。

どうやら、この溶接熱でトラぶったようであるが、詳細は不明・・・・?

内部構造が分からないが、スプリングが入っており、そのスプリングの伸縮でがたついているようである。 このロッドは良品と交換したので、後日、分解して確認して見る予定である。

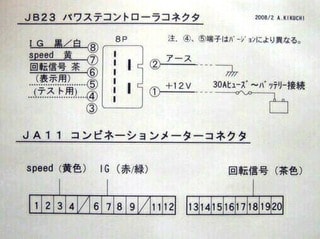

コントローラ単体

コントローラ単体 基板外観

基板外観 P車への取付状態。製作者は横向き設置を想定したかと思うが、盤配置上から縦向きに取付た。

P車への取付状態。製作者は横向き設置を想定したかと思うが、盤配置上から縦向きに取付た。