昨日夕方、定時以降、エン

ジン新腰上のナラシ運転で

42km程を走って来た。

かつて広島県三原-愛媛県

今治間を結んだフェリー航

路の三原糸崎港接続のふ頭

は、いつの間にか立ち入り

禁止区域になっていた。

この岸壁に大きめのフェリー

が巧みに横付けして就航して

いた。船内のうどんが妙にお

いしかった。

糸碕神社前の臨海公園。

公園内は「車両乗り入れ禁

止」だが、二輪車はエンジ

ンを切って下車して押すと

法令上は歩行者となる。

押して公園東端まで到着。

ここは完全な埋め立て地。

尤も、三原の市街地自体が

戦国時代末期の埋め立て地

なのだが。

なので「三原市街地住民」

のルーツは確実に全員が

「よそから来た」人である。

遅かれ早かれ、ルーツはそ

れ。有り体にいえば、現住

市民であろうとも市街部は

全員が元「よそ者」。

郊外内陸部の中世以前から

続く農村と沿岸漁労エリア

以外は、全員がすべてもれ

なく「よそ者」であるのが

安土桃山期に登場して現在

も存在する三原という町の

住人の内訳だ。

本邦の都たる千年王国の山

城國の京都と比べると、備

後國三原は地方僻地の新興

都市に過ぎない。

だが、交通不便なそこにあ

えて城を作るのには戦国期

の軍事的な大きな意味があ

った。

全面を海、三方を山に深く

閉ざされた土地は、軍事拠

点として最良の地形だった

からだ。

とりわけ水軍を配下に収め

る武将にとっては、絶好の

立地だったのが後に三原と

呼ばれる海上だったのであ

る。

築城開発により、戦国時代

末期に初めて山間部の谷間

であるヤツの「三つの原」

が集まった場所が「三原」

だった。古くは「みわら」

とも記された。

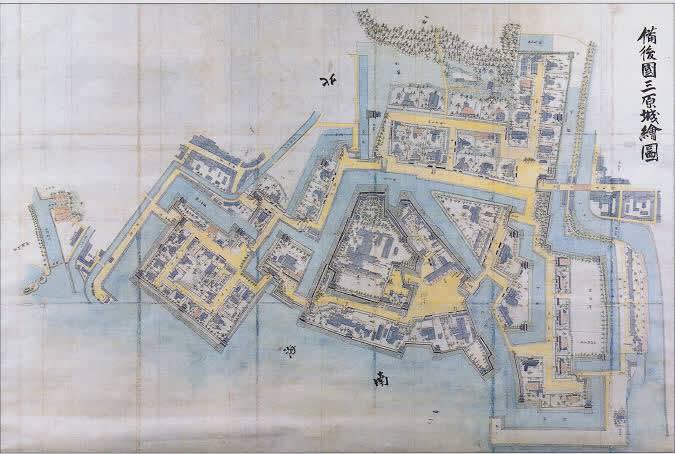

三原城及び城下町は、洋上

の大小の小島や岩礁を繋い

で大埋め立て事業により誕

生した。

関ヶ原の戦いで敗れた毛利

家が長州に転封の後、福島

正則が安藝備後の二国の領

主として短期間入封(にゅう

ほう)したが、江戸時代初期

に一国一城令違反に問われ

信州川中島に転封させられ

た。

その後、元和5年(1619)に

紀州から浅野家が安藝廣嶋

に46万5000石として入封し

て安藝國全体・備後國西端

一部の領主となった。

三原城は一国一城令以前に

福島家転封により一時廃城

となっていたが、浅野時代

に城ではなく「要害」とし

て幕府に認可され、浅野家

の家老の一人が城主となっ

て在任した。しかし、常住

は江戸表。普段は城代が在

地在任で治めていた。

なお、浅野家家中の三原城

勤めの家臣団は家老の陪臣

(家老直属の家臣団)を除き、

全員が広島本藩所属の家中

であり、紀州からの随行家

臣も多くいた。

浅野家の広島・三原統治は

元和5年(1619)から明治維新

まで続いた。

三原要害(三原城)。

場内はすべて武家地だ。

現在の三原市城町、館町、

港町にあたる。本丸真上が

現在のJR三原駅となる。

旧城内は現在は鉄道駅、住

宅地、商業繁華街になって

いる。現在の三原市役所や

三原港の場所は海の上なの

で、江戸期終焉までは地面

が存在しない。現在市街地

を流れる沼田川(ぬたがわ)

河口部も存在しない。現在

の沼田川下流域と河口部は

明治以降に作られた人工河

川だ。

三原城の領地石高は約三万

石。現在の尾道市全域も三

原城統治管轄エリアだった。

向かいに見えるのが三原市

の佐木島(さぎしま)。別名

鷺島。

初めて通る三原市東端の

道をそれとなく走ってい

たら、以前行ってみたい

と思っていた場所に出た。

三原市と尾道市の市境に

ある砂防堰堤。

登って来た坂を観る。

養蜂?

ミツバチがかなりの数が

飛んでいた。

丘をバイパス沿道まで下り、

三原市の鳴滝山(標高402m)

に登ってみる。

これは登山道。

山頂付近の山肌に集落がある。

平家の隠里のような雰囲気だ。

下方の国道沿い沿岸エリアか

らこの遥か山上の集落の建物

が見えた。

そこを目指していたら鳴滝山

に登る事になった。

沿岸部に見える巨大サイロ

は三原市内東端の飼料工場

だ。系統=JA系ではなく商

系の飼料会社。日本で初め

て配合飼料を作った日和産

業(本社神戸/東証二部上場)

の三原工場だ。1963年開設。

日和は20年程前に雪印、日

清丸紅と合弁で東北に新会

社を設立し、大きく展開し

ている。

ここ三原工場では大型貨物

車輛のバルク車(粉粒体運搬

車)に飼料を積み荷し、各農

家の牧場飼料サイロに餌を

民間運送会社がバラ荷直送

で供給する。

牛用飼料をA飼料、鶏豚用を

B飼料と呼称し、両者は防疫

的措置として法規上同じ工場

で生産はできない。

この三原の工場はA飼料工場

だ。わざわざ鳥取からもここ

に積みに来る。

飼料物流の西日本最大拠点は

岡山県倉敷の水島臨海工業地

帯で、近年日本有数の飼料物

流拠点となっている。

道路をどんどん登る。

林道起点という看板が出て

来た。

森林管理者尾道市長、民有

林の林道との事だ。

総距離は登り口から3.5km

と大したことはないのだが、

途中なだらかな坂のつづら

折れの山道を延々と登って

行く。

すると、鳴滝山公園という

場所に出た。

日が暮れかけたので、早々に

下山する。

下山し、県立尾道大学の脇の

快適道路を通り抜けて平原と

いう巨大住宅地に出た。

尾道水道(狭い海峡)北側の丘

にある新しい住宅街だ。

物凄く広い住宅街。

多摩ニュータウンのような

雰囲気。

そのような新興住宅地の事を

西日本地方では「団地」と呼

ぶ。

関東における団地とは鉄筋

5階建ての公団住宅の住宅街

を指すが、西日本では一般的

戸建て新興住宅地の事を団地

と呼んでいるようだ。

尾道市平原の住宅街は新しく、

立派な家々が建ち並ぶ。

日が暮れた国道2号、尾道市内。

何か写っているが気のせい

だ(笑

三原の地元の古い人たちは

国道2号の事を「ニコク」

と呼んでいた。

東京-横浜を結ぶ第二京浜

国道1号も横浜の地元では

「ニコク」と呼ばれている。

「イチコク」とは第一京浜

国道15号の事であり、国道

1号は第二京浜国道であるの

でニコクと横浜の地元では

呼ばれていた。

以前、三原市内の店で一人

で飲んでいたら、年配のお

じさんが「夜霧の第二国道」

をカラオケで歌っていて、

「これ、そこのニコクの事

じゃ」と他の客たちに説明

していたが、違うと思う。

歌われている第二国道=ニ

コクとは第二京浜国道1号の

事だ。

国道2号はかつては三原市街

地を横断していたが、現在は

内陸山間部にバイパスが開通

してそちらが国道2号となっ

た。

併設国道2号は国道17号新大

宮バイパスのように存在せず、

自動車専用道区間が三原市内

のバイパス区間全域では国道

2号となっている。原付は三

原市内の国道2号バイパスは

通行できない。

尾道市内はバイパスと一般道

の国道2号併用呼称区間があ

る。

なお、伊勢正三と大久保一久

のデュオ「風」の曲に『3号

線を左に折れ』という曲があ

る。歌詞には「都会に住んで

る人達は 時には海へ行きた

くなる 車飛ばしながらふと

そう思う 3号線を左に折れ

海へと続く道に吹く風 今は

もう冷たく右腕をなでる」

という一節がある。

ここで歌われている3号線とは

九州を走る国道3号の事ではな

く、左に折れたら湘南の海に

向かう「都会から続く」第三

京浜の事だ。高速道路なので

「飛ばす」道。

本日210分の走行、総距離は

42km。

すべての行程で時速40キロ

毎時未満での第2回ナラシ

運転。第1回は30km/h未満。

これで、新シリンダー+新ピ

ストンを組んで合計60km弱

を走行した事になる。

まだまだ先は長い。

果てしなく長い(笑

今はジワリ開けパーシャル、

ジワリ閉じの丁寧なスロッ

トル操作で定速以下での連

続走行と休息を適度に挟む

ナラシ走行をしている。

最低でも実走行回転10時間

以上、距離目安500kmはナ

ラシ運転をする。

燃料と潤滑は通常分離給油

+混合ガソリン。

ナラシ運転は徐々に操作項

目を変えて次段階に移して

行く。

漸次的に高負荷をかけるナ

ラシ段階はホントにまだ先

の先だ。

規定段階経過後にエンジン

を開けてアタリ具合をチェ

ックして、対処後にまた組

む。

新シリンダー&ピストンを

組んで60km走行経過段階の

今は、極めて順調。

今のところ。