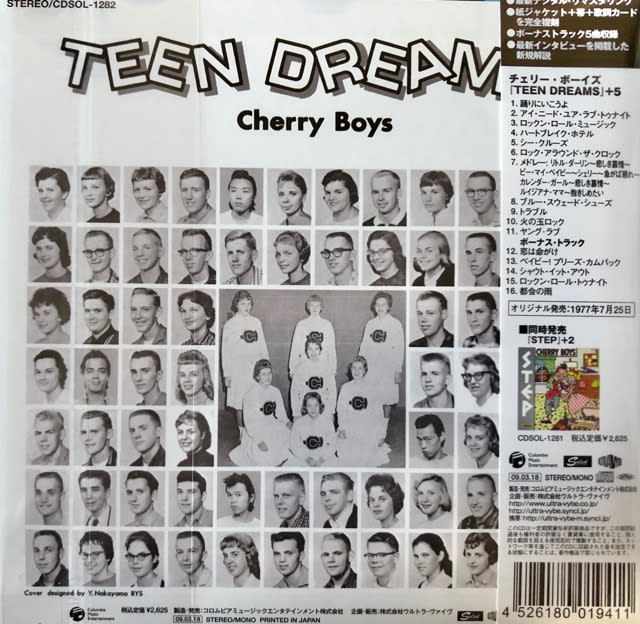

これは1950年代のアメリカの

高校の卒業アルバムだ。

ほら、アフリカ系アメリカ人は

一人もいないでしょう?

それがアメリカの現実だった。

貧富の差だけではない、根強い

人種差別がずっとアメリカでは

続いていた。

日本でも高校進学率は当時低か

った。「金の卵」と呼ばれた

戦後復興を担ったのは中卒で

集団就職で上京した人たちだ

った。

だが、それは経済格差として

の進学率の差だった。

アメリカのように人種差別と

して教育の機会均等が阻害さ

れている訳ではなかった。

日本も多民族国家であるが、

やはりアメリカと似たような

事はあった。

古い時代に侵略して征服した

アイヌや琉球民族には「日本

人」への同化政策を強いた。

そしてそこには強い差別政策

と実際の社会での差別はあっ

た。

アメリカでは大学どころか、

高校に進学するのは白人のみ

だった。アメリカインディア

ンの人たちさえいない。

そして、ごく稀に進学した黒

人がいたら、えげつない迫害

をしたのがアメリカだった。

リンカーンの奴隷解放などは

嘘だった。

猿真似した日本の明治政府の

解放令が大嘘であったように。

こうした現実は日本の高校で

は教えない。

日本の本土人がアイヌや琉球

人の他民族、同民族の被差

別部落の人たちを徹底的に

差別し抜いていた事などは

教えない。

別部落の人たちを徹底的に

差別し抜いていた事などは

教えない。

教えないまま育った子どもた

ちは、そのまま差別心や制度

を肯定する世代を形成する。

結果、いつまでも差別意識と

差別政策は無くならない。

つまり、差別が制度として残

存再生産される。

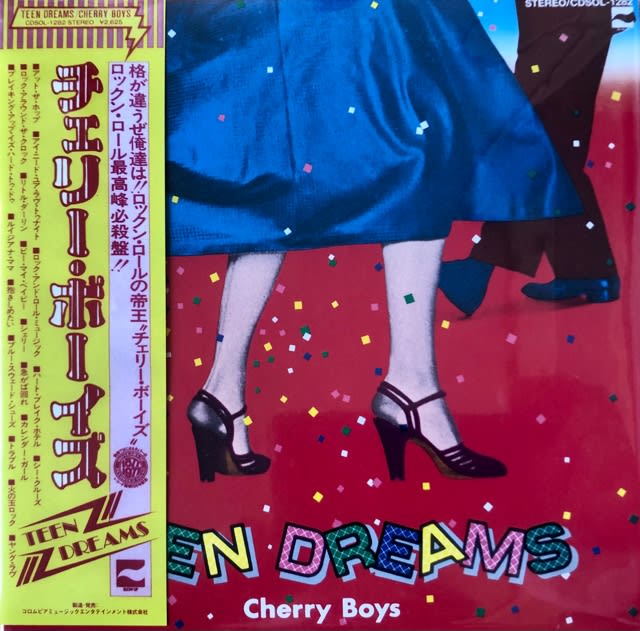

私はロックンロールは大好き

だが、それは原初はR&Bが

黒人音楽にあった事を思う

時一つの人々の真の自由と

解放のかけ橋は音楽にあっ

たのだと知る。

時一つの人々の真の自由と

解放のかけ橋は音楽にあっ

たのだと知る。

それを知っていた保守派は黒

人公民権運動が盛り上がっ

た1960年代に入っても、

「ロックは不良の音楽」と

して排除していた。差別制度

を守るため。

た1960年代に入っても、

「ロックは不良の音楽」と

して排除していた。差別制度

を守るため。

それはアメリカのポチとなった

日本でも同じだった。

そこらまで深く踏まえてロック

に触れないと、単なるビートや

リズムやメロディだけがいいぜ、

という薄っぺらな表層ダダ滑り

になってしまう。

それはロックの魂に肉迫する

事とは無縁だ。

時代の中で、ロック魂は決して

社会差別制を保守しようとする

勢力とは相容れなかったのだ。

実情として白人オンリーの高校

生ばかりだった時代に、黒人音

楽として始まったロックに白人

の若者は熱狂した。

戦中の保守派は黒人と心の底か

ら交流していたエルビス・プレ

スリーを反社会的として社会

から排除しようとした。

から排除しようとした。

しかし、大衆がそれを認めなか

った。

アメリカのロックの歴史は、民

衆と共にあった。

一つの真の民主主義の目に見え

ない萌芽がロックにあったのだ

った。