中学の時だったか読んだ漫画

で、「160km/hを過ぎたら

前にトンネルが広がる」とい

うものがあった。

まだ「200km/hはごく一部の

マシンでしか出せない」時代。

少年らはそれを信じていた。

高校になり、実際に二輪で

走ってみて、すぐにそれが

嘘だと分かった。

さらに後年、ナナハンよりも

速い市販車の350でメーター

を振り切ってもトンネルなど

はなかった。

(マッハでもRZ350でも2ケツ

でバイパスで160からでも加速

した。そういう事いつもやって

っと12点一発加点を年をおい

て3回もくらったりする。その

うちの1回は累積加点により

免許サヨナラになったりも

する事もあるので、絶対に

やらないほうがいい)

(マッハでもRZ350でも2ケツ

でバイパスで160からでも加速

した。そういう事いつもやって

っと12点一発加点を年をおい

て3回もくらったりする。その

うちの1回は累積加点により

免許サヨナラになったりも

する事もあるので、絶対に

やらないほうがいい)

無論、125レーサーで200km/h

を出そうとも、250レーサーで

240km/h以上出そうとも、トン

ネルなどは一切見えなかった。

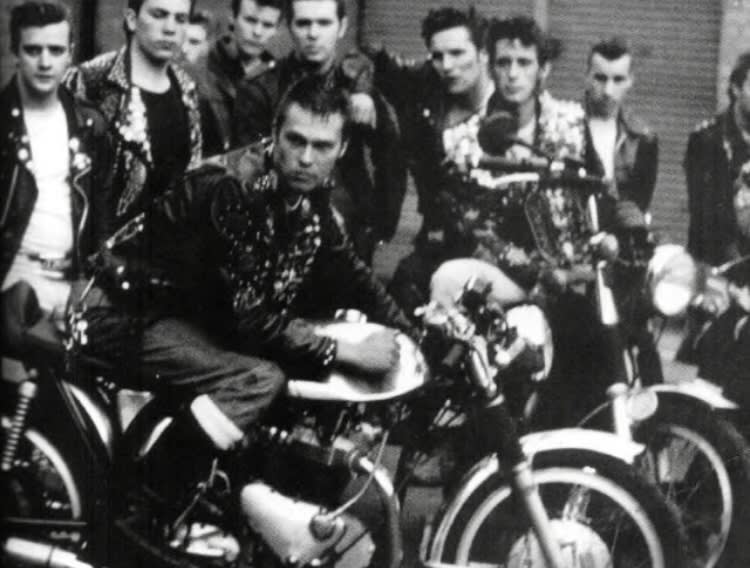

160kmといったら100マイルで

あり、1960年代の英国の二輪

の乗りワルたちのロッカーズが

「それ以上を」と求めた当時の

速度境界のTON-UPにあたる。

(TONが100マイルの英俗語。10

ドルを米俗語でテンバックスと

言うようなもの)

速度域でいったら、筑波の最終

コーナーが125でも160km/h

程でのペタ寝かし旋回だ。その

速度域はサーキットでは中速域

になる。コースでは100km/h

あたりは低速域。

ドルを米俗語でテンバックスと

言うようなもの)

(英国ロッカーズ)

速度域でいったら、筑波の最終

コーナーが125でも160km/h

程でのペタ寝かし旋回だ。その

速度域はサーキットでは中速域

になる。コースでは100km/h

あたりは低速域。

だが、TON-UPでもトンネルなど

は見えないし、そのさらにかなり

上の速度域でもトンネルは見え

ない。

は見えないし、そのさらにかなり

上の速度域でもトンネルは見え

ない。

あの劇画の作者は、今思うと

かなりファンタジーの出鱈目

を描いていたと感じる。

その後、その作者のほのぼの

学園ラブコメ二輪漫画がかなり

流行ったが、私の周囲の二輪

仲間たちは本気で取り合わな

かった。

主人公も登場人物もヌルすぎて

気持ち悪かったからだ。

それはその数年後の「ドジで

ノロマなカメ」のドラマに触れ

るのに似た感覚だった。

要するにクソダサだったのだ。

意味のない感傷的な文言を並べ

たほのぼのドラマが延々と続く。

学園ものとしても何の進展も

展開もない。実につまらん漫画

だったし、主人公と同世代の二

輪乗りたちからは全く支持され

てはいなかった。これほんと。

後年の「バリバリ伝説」とは天

と地の差だったのである。

160km/hでトンネルは見えない。

見えるとしたら、それは一点の

みを必死の形相で凝視した危険

な走りをしていると断言できる。

実際には200km/hでも路面の

シミやシワまで見えるし、眼前

の視界は30km/hと同じだ。

ただ、その展開速度が違うだけ

である。

多分500km/hで地上を走っても

そうなのではなかろうか。

視界のトンネルなどは存在しな

い。

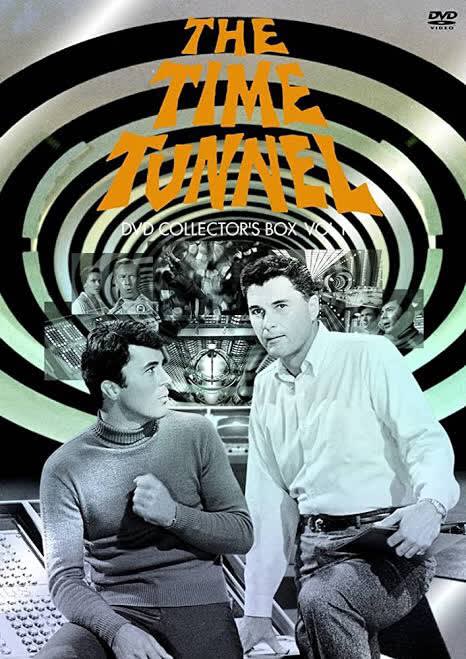

視界のトンネルとか、それを言

い出した漫画家は、大昔のSF

ドラマのタイムトンネルのよう

な絵柄を妄想したのだろうなぁ。

なお、実際の現象としては、

直線走行での絵柄は、肉眼で

見るものと映像や画像写真で

撮影したものでは異なる。

肉眼では細かく焦点を移動さ

せているので(これは身体機

能としてそうなるし、意識的

に一点凝視もしないため)、

全体像が視覚として把握できる。

だが、映像や静止画像で撮影

すると、ピタリと焦点が中央

の一点に集まるので、疑似的

なお、実際の現象としては、

直線走行での絵柄は、肉眼で

見るものと映像や画像写真で

撮影したものでは異なる。

肉眼では細かく焦点を移動さ

せているので(これは身体機

能としてそうなるし、意識的

に一点凝視もしないため)、

全体像が視覚として把握できる。

だが、映像や静止画像で撮影

すると、ピタリと焦点が中央

の一点に集まるので、疑似的

にトンネルがあるかのような

絵柄となる。それは制限速度

程度であっても。本稿トップ

掲載の画像がその典型例。

つまり、肉眼では全体像を

捉えられるが、機械ではそれ

を人間の肉体が感知するのと

同じ絵柄としては捉えられ

ないのである。

人間の身体能力は視覚等に

関しては現在のところ人間

が作った機械機器を凌駕して

いる。

音への感覚や芸術や詩歌等か

らの感受、視覚、味覚・・・

そうしたものは機械は人間を

超えられないのではなかろう

か。

映像や写真画像では、直線

走行時には、それこそタイム

トンネルのような像が写し出

される。

絵柄となる。それは制限速度

程度であっても。本稿トップ

掲載の画像がその典型例。

つまり、肉眼では全体像を

捉えられるが、機械ではそれ

を人間の肉体が感知するのと

同じ絵柄としては捉えられ

ないのである。

人間の身体能力は視覚等に

関しては現在のところ人間

が作った機械機器を凌駕して

いる。

音への感覚や芸術や詩歌等か

らの感受、視覚、味覚・・・

そうしたものは機械は人間を

超えられないのではなかろう

か。

映像や写真画像では、直線

走行時には、それこそタイム

トンネルのような像が写し出

される。

タイムトンネル(1966)