本棚を片付けると昔の資料が沢山

出てきた。

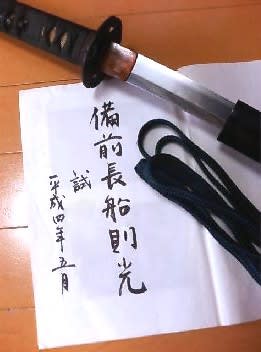

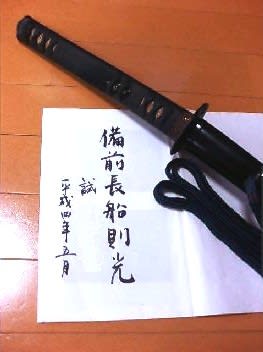

刀剣について書きかけ原稿を綴じ

た厚いファイルの中に天文年間の

備前長船則光という己の差料を試

した時の記録があった。表には

筆書きで年紀あり。(1992年)

鉄砲伝来の頃の備前長船則光(正真

二字在銘)。

庭先にて堅物試しを行う(研ぎ東京

青山-伊波氏)。

古来、刀試しには枯れ竹を切るとすぐ

に刃味と強靭性が判るといわれる。

枯竹試し 一本目(直径約7cm) 両断

刃味極めて良。

枯竹試し 二本目(同径) 両断 刃味不変。

枯竹試し 三本目(同径) 両断 刃味不変。

枯竹試し 四本目(同径) 両断 刃味不変。

丸太試し 径六寸三分 三太刀

一太刀目 八分切

二太刀目 七分切

三太刀目 五分切

いずれも刃味不変。(後ろへの振りかぶり

深度を可変)

刀はびくともしなかった。

450年程前の大分研ぎ減った刀で美術

的価値は著しく低いが、「生」は何

ら損なわれていない。

枯れ竹試しでは全く手ごたえがなく、

直径6寸強の丸太に切りつけたとき

には大根に包丁が吸い込まれるよう

な感触だった。

この後、木に打ち付けて寝かせた

長さ15センチくらいの釘を切った。

一刀で両断。刃は何ともない。

この刀には「矢目」と呼ばれる矢を

平地で受けた跡が残っている。

戦国時代に実際に戦闘に使用された

のだろう。だが、折れずに450年後

まで残っている。

刀とはこういうものだ。

でも、刀匠小林康宏師に叱られた。

「昔の刀でそれをするな。もう作れ

ないのだから」

江戸期でさえ大慶直胤のような

「おおにせもの」がまかり通った

りした。

見かけに惑わされず、「本物」を

見抜く目を持つというのは、いつ

の時代もなかなか難しいらしい。