包丁の刃先が潰れて来たら

砥石で研ぐ。

家庭包丁は本職料理人のよ

うに毎日は砥がない。

またアウトドアナイフも毎日

うに毎日は砥がない。

またアウトドアナイフも毎日

は砥がない。

そのため、特殊な研ぎを施す。

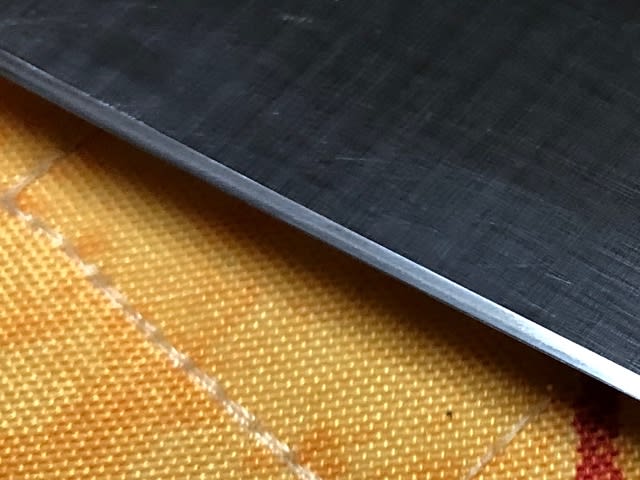

これが私の研ぎ。

マイクロベベルの刃先の止め

刃技法は日本の伝統刃物でも

刃持ちを得るための研ぎの

方法だが、私の研ぎはさら

に手を加えている。

これが私の研ぎ。

マイクロベベルの刃先の止め

刃技法は日本の伝統刃物でも

刃持ちを得るための研ぎの

方法だが、私の研ぎはさら

に手を加えている。

それは、「漸次的摩擦係数可変

研ぎ」だ。

研ぎ」だ。

英訳にすると

gradual variable friction

coefficient sharpening

gradual variable friction

coefficient sharpening

ざっくり言うと、最近のモータ

ーサイクル用スポーツタイヤの

デュアルコンパウンド構造のよ

うなものだ。目的はそれに近い。

ーサイクル用スポーツタイヤの

デュアルコンパウンド構造のよ

うなものだ。目的はそれに近い。

これは江戸幕府の御刀御様(ため

し)役の山田浅右衛門の山田流試

刀術の理論と実践からヒントを

得て私が編み出したものだ。

し)役の山田浅右衛門の山田流試

刀術の理論と実践からヒントを

得て私が編み出したものだ。

私の早月(さつき)流研之次第では

この技法を施す事が多い。私自身

はプログレと呼んでいる。

この技法を施す事が多い。私自身

はプログレと呼んでいる。

さらに、モーターサイクルで使

われるリヤサスペンションのモ

ノサスや柳沢雄造氏が考案して

世界グランプリに採用したリン

ク式カンチレバーのプログレッ

シブな状態を得る発想に、山田流

試刀術研ぎの根元的目的をもっと

高次に発展させるヒントを得た。

われるリヤサスペンションのモ

ノサスや柳沢雄造氏が考案して

世界グランプリに採用したリン

ク式カンチレバーのプログレッ

シブな状態を得る発想に、山田流

試刀術研ぎの根元的目的をもっと

高次に発展させるヒントを得た。

それが漸次性の付与だ。

刃物へのゼンジセイノフヨ、これ

なのである。

なのである。

なお、日本刀はその断面形状と

使い方により、漸次的摩擦係数

可変が自然発生する構造になっ

ている。日本刀は考え抜かれた

使い方により、漸次的摩擦係数

可変が自然発生する構造になっ

ている。日本刀は考え抜かれた

「完成」された創造物である

のだ。

のだ。

しかし、包丁やナイフは日本刀

のように振って切る刃物ではな

いため、刀身断面形状による切

りの「抜け」を考慮されている

物は少ない。

のように振って切る刃物ではな

いため、刀身断面形状による切

りの「抜け」を考慮されている

物は少ない。

それゆえ、日本刀以外の刃物で

日本刀のような切れ味を得る

ためには、日本刀の物理、日

本刀の理屈について徹底的に知

悉していないと研ぎにおいて足

下を自ら照らせない。

日本刀のような切れ味を得る

ためには、日本刀の物理、日

本刀の理屈について徹底的に知

悉していないと研ぎにおいて足

下を自ら照らせない。

極言すると、日本刀以外の刃物

は、すべて「圧(へ)し切り」用

法で使う為の刃物なのだ。ドリ

ルや旋盤のビット等以外は。

は、すべて「圧(へ)し切り」用

法で使う為の刃物なのだ。ドリ

ルや旋盤のビット等以外は。

そこをまず知らないと、ではど

うするか、というものが拓けて

来ない。

うするか、というものが拓けて

来ない。

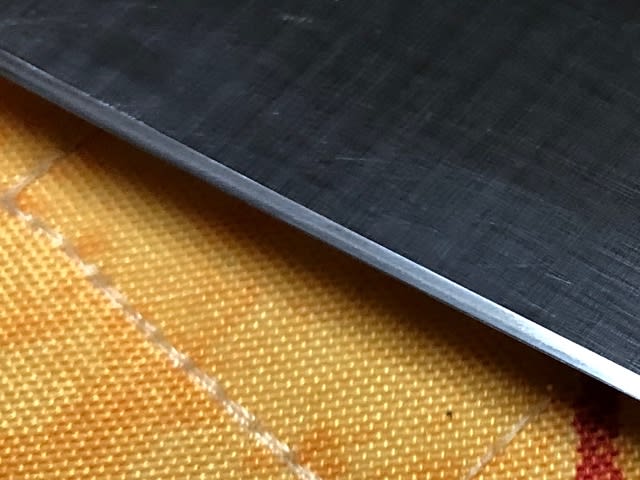

マイクロベベル刃先の止め刃は

刃持ちのみが目的だが、この

摩擦係数を変化させて体感

的切り味を飛躍的に向上さ

せる技法であるプログレ研

ぎは、これまでも日本の研

ぎの世界で多段研ぎと呼ば

れて多角という形状のみは

存在はしたが、現代におい

ては多角研ぎさえもあまり

行なわれていない。

刃持ちのみが目的だが、この

摩擦係数を変化させて体感

的切り味を飛躍的に向上さ

せる技法であるプログレ研

ぎは、これまでも日本の研

ぎの世界で多段研ぎと呼ば

れて多角という形状のみは

存在はしたが、現代におい

ては多角研ぎさえもあまり

行なわれていない。

私のやり方は、細かい角度の立

ったエッヂを幾つか付ける形状

状態の作出だけではなく、その

帯の中身の研ぎの態様も変化

ったエッヂを幾つか付ける形状

状態の作出だけではなく、その

帯の中身の研ぎの態様も変化

させてある。

山田流寝た刃合わせとは、小刃

付けのことではなく、まさにプ

ログレッシブな状態をグラデュ

アルに現出させることであった。

付けのことではなく、まさにプ

ログレッシブな状態をグラデュ

アルに現出させることであった。

ただし、山田流では研磨筋は

一種類しか付けない。

一種類しか付けない。

私の場合は3段乃至6段の「異な

る」研ぎ目を刃道に沿う一直線

のラインで付ける。

る」研ぎ目を刃道に沿う一直線

のラインで付ける。

私が研いだ刃物が物凄く切れる

と体感するのは、それは物理的

な切れ味よりも、使い手の人の

切り味を重要視するためで、私

が人と刃物の一体化を目指し

ているからだ。

と体感するのは、それは物理的

な切れ味よりも、使い手の人の

切り味を重要視するためで、私

が人と刃物の一体化を目指し

ているからだ。

まず人ありき。

そのような思想性を背景として

いるので、実温度よりも体感温

度というものに似た、「人がど

う感じるか」ということに真正

面から向き合って、刃物を使う

というシーンでそのことに取り

組もうと私はしている。

いるので、実温度よりも体感温

度というものに似た、「人がど

う感じるか」ということに真正

面から向き合って、刃物を使う

というシーンでそのことに取り

組もうと私はしている。

刃先の止め刃よりも、この人間

工学的な面を重要視するプログ

レ技法にこそ早月流の要諦が

ある。

工学的な面を重要視するプログ

レ技法にこそ早月流の要諦が

ある。

料理人は、料理で味を出す。

研ぎ人は、研ぎで味を出す。

私が目指す研ぎは、よく切れる

切れ味などは当たり前の大前提

であり、切れ味の向こうの「切

り味」を求めている。

切れ味などは当たり前の大前提

であり、切れ味の向こうの「切

り味」を求めている。