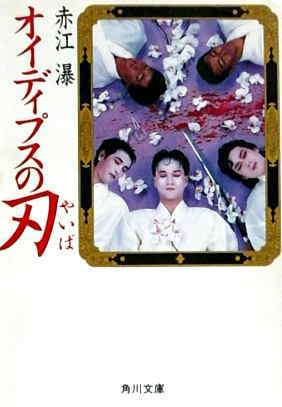

小説『オイディプスの刃(やいば)』

(角川文庫/1979.5)

映画レビューは2007年1月28日

に書いたが、今読んでいるのは

赤江瀑の原作だ。

福永武彦を彷彿とさせる。

福永作品と似ていると感じるの

は、きっと赤江の手法が、人の

心の内面を描く際に、淡々と状

況を描写するからだ。

そこにサブリミナルのように登

場人物の逡巡と回顧を絡める。

なぜだろう。妙に懐かしい。

読んでいて気づいた。

私が属した同人誌には載せなかっ

たが、高3の1978年に私が書いた

小説の文体が、この作品に酷似し

ている。

赤江の作品『オイディプスの刃』

の一部を抜粋してみよう。

それは最初の年に、すでに感じ

とれたことであった。母の香子を

見る泰邦の視線にふとさわやかな

勁い輝きが揺曳するのを、駿介は

知っていた。しかし、泰邦になら、

ふしぎにそれが赦せるのだった。

母がもし恋をするようなことがあ

れば・・・・・・と言うより、母

を恋していい人物は・・・・・・

と言いかえたほうがよかったが、

それは、泰邦のような男だとさえ

駿介は思っていた。母と泰邦の間

には、なぜかそんなひそかな空想

をはぐくませる、危うい、だがひ

どく心たのしい想いをそそる世界

があった。すがすがしい含羞と、

研ぎ澄ませた刀剣の地肌の上を

まっすぐに走る光の矢のように

青々としたたじろぎのなさを母へ

向けて放つ泰邦の視線を見ること

は、むしろ駿介はひどく好きであ

った。泰邦の視線を浴びるとき、

母は母にいちばんふさわしい落ち

着いた華やぎをとり戻すようにさ

え見えた。泰邦の視線で、母も青々

と染まり、洗いあげられる感じが

した。そんなとき、駿介は、奇妙

に父の存在を忘れきっていた。母が、

まるで泰邦のためだけにある女の

ような気にさえさせられてしまう

のだった。

(中略)

駿介が目を醒ましたのは、太陽

のせいだった。西向きの窓から、

陽がベッドいちめんに射し込んで

いた。何か夢を見ていたんだと、

駿介はそのとき思った。けだるい

醒めぎわの不快な感じが、体の節

ぶしに鉛をおとすようにぶらさが

っていた。夢は浅く、何か恐ろし

いものででもあったのか、咽もと

近くまで名残りがまだ尾を曳いて

いて、想い出せそうで出てこない。

夢のなかで駿介は走っていたよう

な気がし、走りたくても足が運ば

ず、必死に歩いていたような気も

する。歩いて、この部屋のベッド

へたどりついた途端に夢の醒めぎわ

がやってきた・・・・・・そんな

感じの、目醒めであった。

(抜粋を続けよう)

南フランスはいま夏である・・・・・・

と、いう書き出しではじまる航空便

の入った封筒は、カウンターの上で、

なかば水びたしになっていた。傍に

コップが一つ転がっている。いま一

つのコップには、まだ飲み残しのウ

イスキーが底にあった。その横に、

栓をとばしたジャック・ダニエルの

黒い角壜が立っていた。

(中略)

大迫駿介が、その日、その航空便

の封を切ったのは、京都市紫野にあ

る高桐院の庭でだった。

駿介はよく、この大徳寺のなかの

塔頭に立ち寄った。楓の木だけが十

数本、ただの平庭に植わっている。

石灯籠が一基あるほかは何もないこ

の庭が、彼は好きだった。街のなか

を歩いていても、ふと急に思い出し、

立ち寄ってぼんやりしてみたくなる

庭であった。

夏の楓の高桐院は、青水の底にい

るようで、その青々とした水底に身

をひそめてしずめる感じが好きだっ

た。たいていやってきて思うのだが、

やってきたときは、いつもひどく疲

れていた。疲れの底で、ぼんやりし

てる庭であった。

マッチの軸でぶ厚い封の糊紙をそ

いで開いたとき、大迫駿介は、不意

に軽いめまいを感じた。

かすかに、エステル性の芳香を嗅

いだと、一瞬思ったからである。鼻

先に近づけると、その航空便はやは

り、うっすらと香りを放った。

ラベンダーの匂いであった。

南フランスはいま夏である・・・・・・

当り前だ。日本だっていま夏だ、と、

駿介は不快げに独りごちて、音をた

てて便箋紙を開いた。

---------------------------------------------------------------------

好きなはずである。

赤江の『オイディプスの刃』は、

読んでいて、軽い自己陶酔に似た

危険な知覚を私に呼び起こさせる。

私が1978年の高3の夏に書いた

『泥流』という作品は、「永遠の

命は存在しない」というテーマで、

登場人物の高校生と年上の恋人、

友人、家族が尾道を舞台に複雑な

精神世界の関係を織り成し、「存

在」に懐疑的になった登場人物は

死を選択していく、という作品だ

った。

どこにも発表していない。

同じ18歳(正確には学年がひとつ

上)の中沢けいが、『海を感じる

時』で文学新人賞を同年に受賞し

たときには、「そうか・・・」と

思った。

私は18才で小説を書く筆を置い

た。

原稿用紙400枚にわたる私の作品

は、現在原稿がどこにあるのか、

その行方は知れない。

「追体験は読む人を辛くする。

残念ながら、君にはその筆力が、

ある」

大学時代の友人の言葉だ。

私の作品などは、うずもれている

のがふさわしい。