〇根津美術館 企画展『物語る絵画』(2023年7月15日~8月20日)

源氏物語や平家物語など人気を博した物語は、成立後ほどなくして絵画化がはじまる。本展は、物語の範囲を仏教説話や能、幸若舞(こうわかまい)やお伽草子などにまで広げ、絵画化されたさまざまな物語を味わいながら、いにしえの人々が物語のどのような場面に心惹かれたのかということにも注目する。

私の好みを直撃するような展覧会で楽しかった。物語を絵画化した絵巻や画帖は、ああ、このキャラクターのこの場面をこう描くか~というのが、絵の巧拙とか美術的価値とは別に、とても楽しいのだ。『十二因縁絵巻』は私の大好きな作品(最強の羅刹の無明!)。『絵過去現在因果経』は王子シッダールタが城を出る場面で、白馬に乗った王子の前後に二人の従者が付き添い、さらに四人の天女が馬の走りを助けている(みたい)。その後、王子との別れを惜しむ白馬と従者がかわいい。

『融通念仏縁起絵巻』は初めて見る場面のように思った。地獄の釜でゆでられかけた女が、念仏の功徳で生き返らせてもらうのだが、残念そうな馬鬼と、人のよさそうな牛鬼の姿に笑ってしまった。『北野天神縁起絵巻』(室町時代)は、時平の両耳から蛇が現れたり、落雷による火災で藤原清貫(即死)や平希世(重傷)が炎に包まれていたり、描写がえぐい。慌てて出家する醍醐天皇も描かれているが、左右に分けた髪が散らからないように奉書紙か何かで巻いて、頭頂に剃刀を当てるのだな。

屏風では、やはり『浮舟図屏風』が目を引く。私はこれ、見たことがあるはずなのに、こんな巨大な屏風だということを忘れていて(床の間の掛け軸くらいに思っていた)会場であっけにとられてしまった。つくづくヘンな構図を考えるものである(最大級に褒めている)。

展示室2は「御伽草子と能・幸若舞の絵画」を特集。『酒呑童子絵巻』は、幼い頃の酒呑童子が「鬼踊り」を発案し、宮中に奉納する一段。華やかな衣裳に鬼の仮面を付けた童子たちが、都大路で踊る姿は、中国古装ドラマを思わせる。『妖怪退治図屏風』(個人蔵、伝・岩佐又兵衛筆)には「『田村』の鬼退治の場面であることが最近判明した」という解説が付いていた。2020年の府中市美術館での展示の際も、坂上田村麻呂の名前は出ていた。参考出品の『鈴鹿合戦蒔絵硯箱』も謡曲『田村』を主題にしたもので、千手観音の姿は描かないが、降りそそぐ矢の軌跡を金色で表すことで、偉大な存在の加護を表現している。『田村』の詞章によれば、千手観音は「千の御手ごとに」弓を持って矢を放つのだという。これは強い。私は子年で守り本尊が千手観音なのだが、こんなに武張った一面があるとは知らなかった。

あと『舞の本絵巻 つきしま(築島)』が出ていて、日本民藝館の?!と思ったら、根津美術館本(室町時代)だった。『舞の本絵本断簡』(江戸時代)は初公開。42演目を含み、絵画化されることの少ない演目もある点で貴重だという。だが、私は能楽に詳しくないので、どの解説の梗概を読んでも、へえ~そんな物語なんだ、と感心していた。「張良」(劉邦の軍師)や「鎌田」(源義朝の家人・鎌田正清)、私の知ってる物語とずいぶん違った。

展示室5は、能面と能衣装。展示室6は「盛夏の茶事」で、床の間には、岡寺切(順集断簡、定信筆)。濃い青の料紙が涼し気だった。

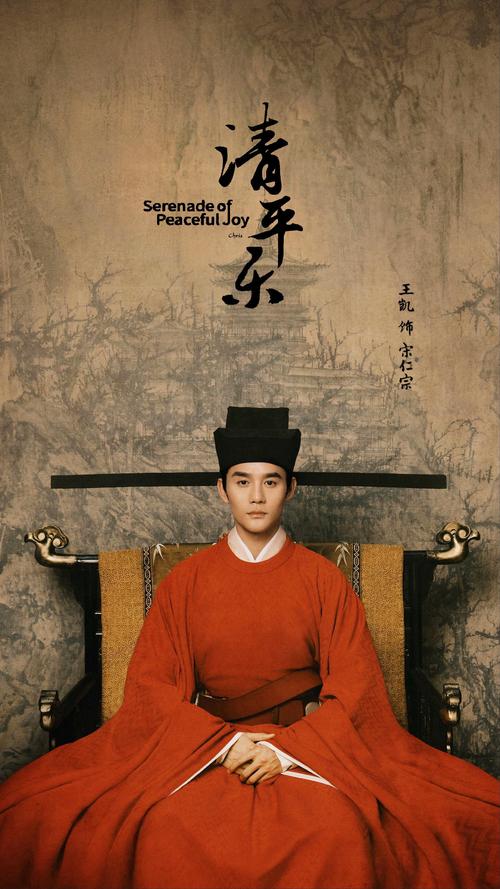

中国ドラマファンの評判がよいことを聞いていたので、いつか見ようと思いつつ、機会がないままになっていたら、5月からBSで『

中国ドラマファンの評判がよいことを聞いていたので、いつか見ようと思いつつ、機会がないままになっていたら、5月からBSで『