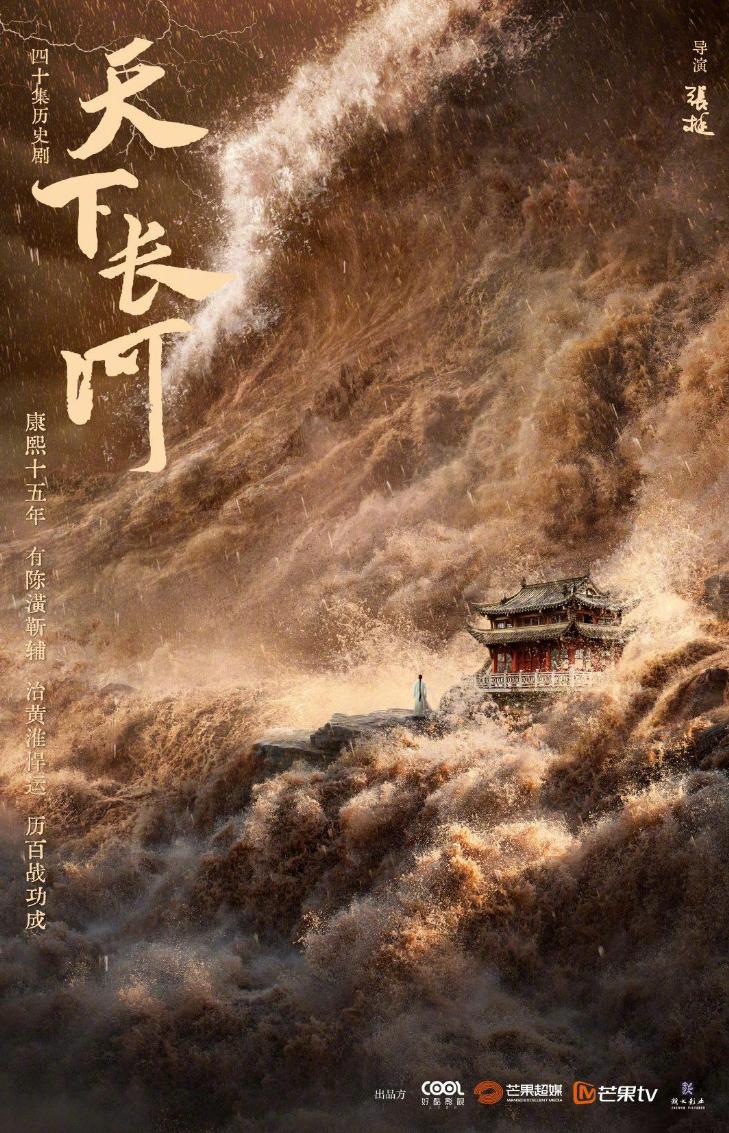

〇『天下長河』全40集(湖南衛視、芒果TV他、2022)

配信開始前は全く注目していなかったが、本国でも日本の中国ドラマファンの間でも、やたら評価が高いので見てみたら、かなり私好みの作品だった。清・康熙帝時代の黄河治水を扱った作品である。

配信開始前は全く注目していなかったが、本国でも日本の中国ドラマファンの間でも、やたら評価が高いので見てみたら、かなり私好みの作品だった。清・康熙帝時代の黄河治水を扱った作品である。

康熙15年、長雨により黄河が氾濫し、多くの死者を出した。黄河の治水に腐心していた安徽巡撫の靳輔は責任を問われ、都に護送される。その途中、独創的な治水の方策を語る陳潢という青年に出会う。陳潢は、徐乾学、高士奇という兄貴分とともに科挙を受験するため、上京するところだった。三人のうち徐乾学だけが、探花(第三位)という好成績で科挙に合格するが、あとの二人は不合格。徐乾学と高士奇は、宮廷を二分する実力者、索額図と明珠にそれぞれ取り入ろうとする。学問だけの徐乾学よりも、万事如才のない高士奇のほうが上手く立ち回り、康熙帝に目をかけられ、一気に索額図・明珠に並ぶ高官に取り立てられる。

陳潢は官途をあきらめ、乞食のような恰好で黄河沿岸をうろついていたところを、お忍びの康熙帝に見出される(このへんはドラマ)。陳潢の献じた著作を読んで、彼の才能を理解する皇帝。また陳潢は、黄河氾濫の元凶が貪官たちの手抜き工事であることを示して、処刑されかかった靳輔を救う。

都に戻った康熙帝は寝宮に靳輔を招き入れ、壁に「三藩」「漕運」「河務」と朱書した紙が貼ってあるのを見せ、「朕が必ず成し遂げたい三つの大事である」と説く。そして靳輔を河道総督に任じ、人事権と兵権を与え、予算をつけ、さらに陳潢を幕僚とすることを許す。靳輔と陳潢は、貪官や土豪たちと戦いながら、大工事を一歩一歩進めていく。しかし全工程の三分の一を残した康熙21年、秋の長雨によって黄河は再び決壊の危機に陥る。靳輔と陳潢は桃源県の県民を避難させ、先んじて堤防を切ることで大決壊を避けようとしたが、桃源県の県令・于振甲はこれを肯んじない。結果的に、江蘇・山東・安徽三省に飢餓・疫病を含む大災害を引き起こしてしまった。

靳輔・陳潢は罪を認めて治水工事を続け、黄河を海に導く最後の行程にたどりつく。しかし、台湾出兵で厳しい財政の折、より安価に治水を実現できるという于振甲の献策に康熙帝の気持ちが揺らぐ。さらに索額図・伊桑阿らは、治水によって生まれた田地の利権を明珠と靳輔が私物化していると訴え出る。裁判の場で、明珠は逆に索額図の不行跡を指摘してやりこめるが、要職からは失脚。高士奇も康熙帝の寵を失う。靳輔は横領の証拠はなかったものの監督不行届で免職となる。陳潢は獄神廟(監獄の中の神廟)に閉じ込められたまま月日が過ぎ、むかしの仲間、徐乾学と高士奇が見守る中で病没する。

黄河治水の最後の行程を引き継いだ于振甲は、またも大決壊を招く。康熙帝は、陳潢が死の直前に書き上げた『河防述要』を与えて河務を続けるように命じる。于振甲は、自分の不見識を認め、靳輔・陳潢の方策に切り替えて工事を完遂する。康熙28年、皇帝は南巡船の上で靳輔・于振甲とともに昔日を思い、陳潢の著作に「河防述言」の題字を与える。

基本的には「黄河治水」をテーマに物語は進む(色恋沙汰の彩りとか一切なし)。氾濫を避けるには川幅を広げればいいように思うが、陳潢の方策は、むしろ川幅を狭め、流水の速度を上げることで、上流からの土砂を押し流そうというものだ。黄河の「漕運」は、歴代皇帝にとって軍事・物流上の重要課題だった。さらに康熙帝にとっては、草原の民である満州族が、漢民族の土地を支配する正統性を問われる問題だったのではないかと思う。

治水の天才・陳潢は、政治にも権力にも全く関心のない技術バカである。親子ほど歳の違う靳輔は、もう少し「官場」の泳ぎ方を分かっており、陳潢を守ろうとするがうまくいかない。康熙帝は海千山千の官僚たちと渡り合いながら、靳輔・陳潢を支援し続けるが、最後に判断を誤って于振甲の献策を採用してしまう。けれども決して過誤を認めることができないのが、皇帝のつらいところ。ドラマは白髪になった康熙帝が「河伯廟」に立ち寄り、靳輔・陳潢らしき銅像を見上げる姿で終わる。これを、民衆の神になった靳輔・陳潢に対する康熙帝の敗北と見る解釈もあるけれど、私は「河伯」陳潢は、康熙帝にとって、もうひとりの自分だったのではないかと思っている。

康熙帝を演じた羅晋は、頭脳明晰で快活な青年皇帝が、次第に孤独と自尊心に蝕まれていく姿が凄絶で大変よかった。明珠と索額図の口先だけ慇懃な掛け合いも面白かったが、私は徐乾学と高士奇の腹黒さが特に気に入っている。高士奇を演じたのは『軍師聯盟』の汲布の陸思宇さんなのだが、こんなに芸達者で声がいい(!)とは思っていなかった。

※以下、登場人物の歴史上の生没年のメモ。ドラマは、かなり創作を交えていることが分かる。まあ「歴史伝奇劇」とうたっているので、全然かまわないが。

徐乾学(1632-1694)康熙8年の探花

靳輔(1633-1692)

納蘭明珠(1635-1708)

索額図(1636-1703)

陳潢(1637-1688)

于振甲(成龍)(1638-1700)

高士奇(1645-1703)

康熙帝(1654-1722)

※もうひとつ補足。明~清初(1855/咸豊5年まで)の黄河の経路は現在と全く異なり、山東半島の南側、現在の江蘇省を通って黄海に注いでいたことを、ドラマを見終わってから、初めて把握した。日本語の参考図書や論文も出ているようなので、読んでみたい。