〇大和文華館 開館60周年記念『コレクションの歩み展II』(2020年5月30日~ 7月5日)

日曜日は奈良へ。大和文華館では開館60周年を記念する二部構成のコレクション展を開催中である。パート1が開館当時のコレクション、パート2が開館以降に蒐集したコレクションを紹介するもので、本来、4-5月に予定されていたパート1が7-8月に順延されたため、パート2が先に開催されている。

冒頭には桃山時代の『阿国歌舞伎草紙』。阿国歌舞伎を描いた絵画資料としては最も古い時代に属するものだという。小さな絵2件と詞書1件が巻子に仕立てられている。絵は念仏踊と茶屋遊の2件だが、茶屋遊の図が開いていた。狭い舞台に演者が3人、奥に囃し方が4人、窮屈そうに並び、見物人は10人くらい描かれている。隣りは平安中期の『木造女神像』。量感豊かな体躯、フリルのような袖がかわいい。顔の両脇の髪は長いが、背中には垂らしていない。その隣りは高麗末期~朝鮮初期の『螺鈿菊唐草文小箱』。品があっておしゃれ。

その他、会場は、漆工、陶磁、金工・ガラス、中世日本絵画、中国・朝鮮絵画、近世日本絵画というようなジャンルにしたがって名品が並んでいた。通い慣れた美術館なので、初めて見る作品はなかったように思う。

陶磁器は、康熙年製の『素三彩果文皿』とかベトナムの『青花牡丹文大皿』とか、色も描線も柔らかみのあるうつわが並んでいて好みだった。乾隆年製の『赤色硝子双魚文蓮葉形皿』も好き。赤一色のガラスの深皿(小椀に近い)で「大胆かつ楽しい意匠」は乾隆ガラスの真骨頂だという。藍色ガラスの印材にも見とれた。

中世日本絵画を代表するのは、雪村の『花鳥図屏風』六曲一双。鳥も花木も躍動的すぎて、笑いが込み上げてくる。特に左隻の、そよぐ柳、ゆらゆらする蓮、白鷺の口の開け方、鴨の首のねじまげ方。同館は雪村の作品蒐集に力を入れてきており、その縁で、雪村が最晩年を過ごした福島県の三春滝桜を親木とする桜が、本館入口前に植わっているのだという。これは初めて知った情報。

中国絵画は、宋元絵画の優れたコレクションを保有していたが、開館後は明清絵画の充実にもつとめたという。私の大好きな明・張宏筆『越中真景図冊』や『閻相師像』を見ることができて、嬉しかった。

近世日本絵画は、呉春の『春林書屋図』がゆるくて好き。小品だが伊藤若冲も持っているのだな。渡辺始興筆『金地山水図屏風』は、近くで見ていたときは何とも思わなかったのだが、離れてみたら、窓からの自然光の当たり具合で金地と墨色が、とても美しく見えた。

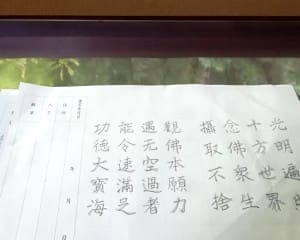

同館では、あまり旧蔵者のまとまりを意識したことがなかったが、今回、いくつか興味深いコレクションがあることを知った。たとえば、双柏文庫は、中世史家の中村直勝(1890-1976)氏が蒐集した古文書コレクション。今回は、足利尊氏寄進状と古田織部書状が展示されていた。川勝コレクションは、美術史家・川勝政太郎(1905-1978)旧蔵の拓本コレクション。川勝氏本人の手拓だという滝寺摩崖仏拓本などが出ていた。奈良の矢田丘陵にある日本最古(天平時代)の摩崖仏だという。こういう「美術」の周辺を拡げるような蒐集活動は、とても嬉しい。

次はコレクションI 展に行かなくちゃ!