○センチュリーミュージアム 『祈りの書-写経と経筒』(2011年4月11日~年7月30日)

2010年10月にオープンしたミュージアム。今年のはじめくらいに存在を知って、一度行ってみようと思っていた。最寄り駅は、東京メトロ東西線の早稲田駅。むかし、親戚がこのへんに住んでいたはずだが、初めて降りる駅で、全く土地勘がない。地図をたよりに、マンションの多い都心の住宅街を歩いていくと、瀟洒なオフィスビルにたどりついた。1階の受付で入館料を払うと「展示室は4階と5階です。エレベータで上がってください」と説明される。ホテルのチェックインみたいだ。

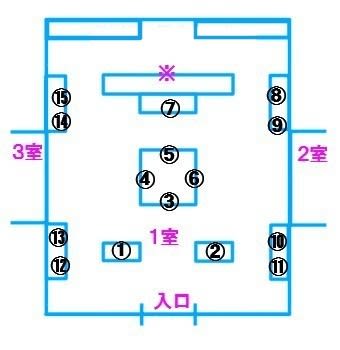

4階と5階は、それぞれ1室ずつが展示スペースになっていた。4階、いきなり巨大な仏頭(鉄製、新羅時代)がむき出しで展示されていて驚く。大きさは、山田寺の仏頭くらいあるかな。

ケースの中は写経と経筒。先週、根津美術館のコレクション展『古筆切』で見たばかりの「賢愚経断簡(大聖武)」に再会。荼毘紙の白がきれいだ。もらった解説パンフレットに「もとより天皇の自筆ではない」って、ちゃんと書いてある。『紺紙銀字華厳経断簡』はいわゆる「二月堂焼経」。上側(だけ)が焼けているのは珍しいと感じたが、そんなことないのかしら。また、比較的、焼損面積が少ないとも思った。

『一字宝塔法華経断簡』の癖字は、一目見て、お~”定信様(よう)”の戸隠切だ!と分かって、嬉しかった。ほかにも、中尊寺経、神護寺経など、どこかで見聞した記憶のある名品が出ていたが、心ひかれたのは、むしろそれ以外の作品。平安後期(11世紀)の『紺地金字一字蓮台法華経序品』は「専門技師による精巧な一字宝塔蓮台経と比して稚拙にみえるのは、不慣れな供養者みずからが竹刀で微細な泊を置いたものであろう」と説明されているのだが、蓮台が蛸の列にしか見えない。見返しの普賢菩薩が乗った象も、なんだか斜めに浮いていて、楽しげ。また12世紀の『紺紙金字成唯識論』は、銀泥だけで描かれた見返し絵(水の流れを挟んで、人物が二人)が気になる。元永二年(1119)の年記を持つ滑石経(8枚)も珍しかった。最後の1枚には、天部らしき絵が描かれて(彫られて)いた。

5階に上がって、エレベータの扉が開いた瞬間、え!と声が出てしまった。4階は展示物保護のため、暗くしてあったが、5階は窓から、外の風景がよく見えた。遠くまでビルが林立する、東京都心の風景。ところが、室内には、平安・鎌倉等の木彫仏が、ずらりと並んでいる。片側一列は、ガラスケースもなく、むき出し。しかも私以外は無人。いいのか、これ…。窓際に気持ちのいいソファが据え付けてあって、ここに座って、窓の外を見やれば、確かに21世紀の東京。室内に目を向ければ、観仏三昧という、なんとも不思議な空間だった。

木造の増長天像(2体)と毘沙門天像は、古拙な造型、踊るような袖の翻り方が、東北ふうに感じられた。大日如来像は、慶派の造型である。反対側の壁のケースに目を移すと、ほかにも多数の仏像、仏具。唐代の石造観音半跏像は、優美な造形で知られる天龍山石窟を思い出させた。

ふと窓の外のベランダ(?)に置かれた5枚の四角い黒い石が気になった。窓枠の下に掲げられた説明を読んだら、これらは「特青砥」といって、明清の宮廷に敷き詰められていた特大タイル(2尺=約60センチ四方)だという。側面に「嘉靖六年」「雍正四年」等々の銘が入っている。おもしろいと思ったが、中国語のサイトで「特青砥」を探しても、うまく情報が見つからない。全て「快特青砥行き」になってしまう(笑)。

※参考:センチュリーミュージアムについて。

・旺文社の創業者である赤尾好夫氏(1907-1985)のコレクションが原型。

・はじめ、文京区本郷のセンチュリータワー(順天堂病院の隣り)に開館。

・2002年9月より休館。2006年秋、神奈川県鎌倉市扇ガ谷に、新美術館として発足する予定だった。

Googleマップで調べてみたら、くずきり「みのわ」の近辺に「センチュリー文化財団」の文字を発見。しかし、同ミュージアム館長・理事だった小松茂美氏(1925-2010)の死去に伴い、新美術館開館は取りやめとなって、早稲田に移転したらしい。いろいろ紆余曲折があるようだが、これから末永くおつきあいしたいと思う。次回は絵画コレクション展。

2010年10月にオープンしたミュージアム。今年のはじめくらいに存在を知って、一度行ってみようと思っていた。最寄り駅は、東京メトロ東西線の早稲田駅。むかし、親戚がこのへんに住んでいたはずだが、初めて降りる駅で、全く土地勘がない。地図をたよりに、マンションの多い都心の住宅街を歩いていくと、瀟洒なオフィスビルにたどりついた。1階の受付で入館料を払うと「展示室は4階と5階です。エレベータで上がってください」と説明される。ホテルのチェックインみたいだ。

4階と5階は、それぞれ1室ずつが展示スペースになっていた。4階、いきなり巨大な仏頭(鉄製、新羅時代)がむき出しで展示されていて驚く。大きさは、山田寺の仏頭くらいあるかな。

ケースの中は写経と経筒。先週、根津美術館のコレクション展『古筆切』で見たばかりの「賢愚経断簡(大聖武)」に再会。荼毘紙の白がきれいだ。もらった解説パンフレットに「もとより天皇の自筆ではない」って、ちゃんと書いてある。『紺紙銀字華厳経断簡』はいわゆる「二月堂焼経」。上側(だけ)が焼けているのは珍しいと感じたが、そんなことないのかしら。また、比較的、焼損面積が少ないとも思った。

『一字宝塔法華経断簡』の癖字は、一目見て、お~”定信様(よう)”の戸隠切だ!と分かって、嬉しかった。ほかにも、中尊寺経、神護寺経など、どこかで見聞した記憶のある名品が出ていたが、心ひかれたのは、むしろそれ以外の作品。平安後期(11世紀)の『紺地金字一字蓮台法華経序品』は「専門技師による精巧な一字宝塔蓮台経と比して稚拙にみえるのは、不慣れな供養者みずからが竹刀で微細な泊を置いたものであろう」と説明されているのだが、蓮台が蛸の列にしか見えない。見返しの普賢菩薩が乗った象も、なんだか斜めに浮いていて、楽しげ。また12世紀の『紺紙金字成唯識論』は、銀泥だけで描かれた見返し絵(水の流れを挟んで、人物が二人)が気になる。元永二年(1119)の年記を持つ滑石経(8枚)も珍しかった。最後の1枚には、天部らしき絵が描かれて(彫られて)いた。

5階に上がって、エレベータの扉が開いた瞬間、え!と声が出てしまった。4階は展示物保護のため、暗くしてあったが、5階は窓から、外の風景がよく見えた。遠くまでビルが林立する、東京都心の風景。ところが、室内には、平安・鎌倉等の木彫仏が、ずらりと並んでいる。片側一列は、ガラスケースもなく、むき出し。しかも私以外は無人。いいのか、これ…。窓際に気持ちのいいソファが据え付けてあって、ここに座って、窓の外を見やれば、確かに21世紀の東京。室内に目を向ければ、観仏三昧という、なんとも不思議な空間だった。

木造の増長天像(2体)と毘沙門天像は、古拙な造型、踊るような袖の翻り方が、東北ふうに感じられた。大日如来像は、慶派の造型である。反対側の壁のケースに目を移すと、ほかにも多数の仏像、仏具。唐代の石造観音半跏像は、優美な造形で知られる天龍山石窟を思い出させた。

ふと窓の外のベランダ(?)に置かれた5枚の四角い黒い石が気になった。窓枠の下に掲げられた説明を読んだら、これらは「特青砥」といって、明清の宮廷に敷き詰められていた特大タイル(2尺=約60センチ四方)だという。側面に「嘉靖六年」「雍正四年」等々の銘が入っている。おもしろいと思ったが、中国語のサイトで「特青砥」を探しても、うまく情報が見つからない。全て「快特青砥行き」になってしまう(笑)。

※参考:センチュリーミュージアムについて。

・旺文社の創業者である赤尾好夫氏(1907-1985)のコレクションが原型。

・はじめ、文京区本郷のセンチュリータワー(順天堂病院の隣り)に開館。

・2002年9月より休館。2006年秋、神奈川県鎌倉市扇ガ谷に、新美術館として発足する予定だった。

Googleマップで調べてみたら、くずきり「みのわ」の近辺に「センチュリー文化財団」の文字を発見。しかし、同ミュージアム館長・理事だった小松茂美氏(1925-2010)の死去に伴い、新美術館開館は取りやめとなって、早稲田に移転したらしい。いろいろ紆余曲折があるようだが、これから末永くおつきあいしたいと思う。次回は絵画コレクション展。

根津美術館のコレクション展『

根津美術館のコレクション展『