○西国第三十三番 谷汲山華厳寺(岐阜県揖斐郡)

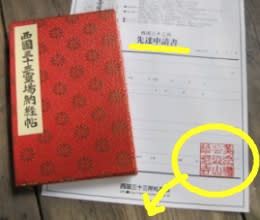

西国三十三所観音巡礼の最後の札所、華厳寺にまた行ってきた。先だって、5月3日に無事満願を達成したものの、実は、昨年3月、本尊ご開帳をねらって、この華厳寺に詣でたときは、肝腎の札所巡礼用のご朱印帖を忘れてしまったのである。別のご朱印帖に印をいただきはしたが、巡礼用のご朱印帖に空白を残すのも落ち着かないので、もう一回、満願の御礼参りを兼ねて、訪ねることにした。

前日の土曜日は出勤だったので、仕事が終わると、そのまま東京駅に直行。大垣泊。日曜の朝、養老鉄道で揖斐駅から、谷汲山(華厳寺)行きのいちばん早いバスに乗る。前回、ご本尊ご開帳の際は、けっこうな賑わいで、帰りのバスは増発されていたはずだが、この日、谷汲山まで乗ったのは私ひとり。まあ古寺巡礼は、このくらいのんびりした雰囲気のほうがいい。

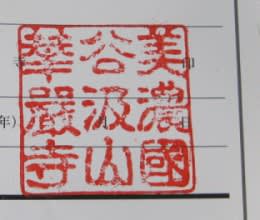

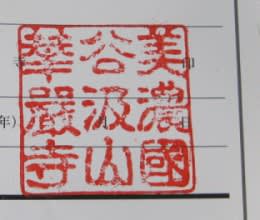

本堂・笈摺(おいづる)堂・満願堂の3カ所のご朱印をいただき、めでたくご朱印が揃った。納経所で「満願なので先達会の申込書をいただけますか?」と声をかけると、ぱらぱらとご朱印帖をめくってチェックの上、申請書に「谷汲山華厳寺」の角印(※納経の朱印とは別)を押したものを授与いただく。これに1万円を添えて申し込めば、私も晴れて「先達」の仲間入りなのである。嬉しい。

前回は見逃した満願堂に立ち寄り、本堂の柱に打ち付けられた阿吽の鯉(!)に触れて精進落とし。奥の院は割愛し、樽見鉄道経由で大垣→名古屋に戻った。谷汲口駅の小さな駅舎は、ローカル線らしい風情があっていい。三十三所巡礼の駅としては、個人的に、松尾寺駅と双璧だと思う。

本日(平成22年5月31日)をもって、西国三十三所の「結縁御開帳」は終了。2巡目は日常風景に戻った札所をゆっくりまわりたい。

西国三十三所観音巡礼の最後の札所、華厳寺にまた行ってきた。先だって、5月3日に無事満願を達成したものの、実は、昨年3月、本尊ご開帳をねらって、この華厳寺に詣でたときは、肝腎の札所巡礼用のご朱印帖を忘れてしまったのである。別のご朱印帖に印をいただきはしたが、巡礼用のご朱印帖に空白を残すのも落ち着かないので、もう一回、満願の御礼参りを兼ねて、訪ねることにした。

前日の土曜日は出勤だったので、仕事が終わると、そのまま東京駅に直行。大垣泊。日曜の朝、養老鉄道で揖斐駅から、谷汲山(華厳寺)行きのいちばん早いバスに乗る。前回、ご本尊ご開帳の際は、けっこうな賑わいで、帰りのバスは増発されていたはずだが、この日、谷汲山まで乗ったのは私ひとり。まあ古寺巡礼は、このくらいのんびりした雰囲気のほうがいい。

本堂・笈摺(おいづる)堂・満願堂の3カ所のご朱印をいただき、めでたくご朱印が揃った。納経所で「満願なので先達会の申込書をいただけますか?」と声をかけると、ぱらぱらとご朱印帖をめくってチェックの上、申請書に「谷汲山華厳寺」の角印(※納経の朱印とは別)を押したものを授与いただく。これに1万円を添えて申し込めば、私も晴れて「先達」の仲間入りなのである。嬉しい。

前回は見逃した満願堂に立ち寄り、本堂の柱に打ち付けられた阿吽の鯉(!)に触れて精進落とし。奥の院は割愛し、樽見鉄道経由で大垣→名古屋に戻った。谷汲口駅の小さな駅舎は、ローカル線らしい風情があっていい。三十三所巡礼の駅としては、個人的に、松尾寺駅と双璧だと思う。

本日(平成22年5月31日)をもって、西国三十三所の「結縁御開帳」は終了。2巡目は日常風景に戻った札所をゆっくりまわりたい。