■inoue's website 神と仏の世界

http://www.bken.or.jp/inoue/

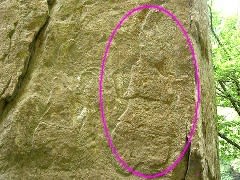

仏像・神像の写真を撮り続けている井上芳明氏のサイト。「portfolio」韓国の項を開くと、瑞山磨崖仏・泰安石仏・掘仏寺・修徳寺など、私が今回訪ねた石仏・寺院の写真が多数掲載されている。「guide」の地図も詳しくてありがたい。

このサイト、以前は別のURLにあって、私の「お気に入り」だったが、いつの間にか閉鎖されてしまい、悲しい思いをしていた。たまたま、今回の韓国ツアーに関わる地名を検索していて、移転先を発見したのである。作者(井上芳明氏)のことは、このサイト以外、何も存じ上げなかったが、2003年9月の個展に行ったら、ご本人がいらしていて、お話をさせてもらったことがある。以前のサイトは、かなり高画質の画像を公開されていたので「(無断ダウンロードとか)大丈夫なんですか?」とお聞きしたら「よく心配されるんですけどね」と笑っていらしたが、その後、やっぱりトラブルがあったようだ。とにかくも、ウェブ上に作品の公開が続けられていたと分かって嬉しい。心してご愛顧のほどを。

http://www.bken.or.jp/inoue/

仏像・神像の写真を撮り続けている井上芳明氏のサイト。「portfolio」韓国の項を開くと、瑞山磨崖仏・泰安石仏・掘仏寺・修徳寺など、私が今回訪ねた石仏・寺院の写真が多数掲載されている。「guide」の地図も詳しくてありがたい。

このサイト、以前は別のURLにあって、私の「お気に入り」だったが、いつの間にか閉鎖されてしまい、悲しい思いをしていた。たまたま、今回の韓国ツアーに関わる地名を検索していて、移転先を発見したのである。作者(井上芳明氏)のことは、このサイト以外、何も存じ上げなかったが、2003年9月の個展に行ったら、ご本人がいらしていて、お話をさせてもらったことがある。以前のサイトは、かなり高画質の画像を公開されていたので「(無断ダウンロードとか)大丈夫なんですか?」とお聞きしたら「よく心配されるんですけどね」と笑っていらしたが、その後、やっぱりトラブルがあったようだ。とにかくも、ウェブ上に作品の公開が続けられていたと分かって嬉しい。心してご愛顧のほどを。