正月2日は朝から気持ちよく晴れた。しかし今日は基本インドアの予定。故宮博物院に向かう。

館内は、この数年ではいちばん空いていて静かだった。前日の元旦が無料開館日なのを避けたのがよかったかもしれない。マイクを使った館内ツアーを見かけなかったのは、禁止になったのか、あるいは大陸からの団体旅行が減っているのか。ロビーには「会話は小声で」というカード(団扇みたいな)を持った職員の方が立っていた。

【101室】「慈悲と知恵-宗教彫塑芸術」

【105,107室】「小時代の日常-十七世紀から見た生活への提案」(2019年9月28日~2020年1月5日)

17世紀の小資産階級の「文青」(文芸青年)であった文震亨(1586-1645)の『長物志』に焦点を当て、彼らの「平淡ながらも質にこだわった格別な日常」を紹介する。17世紀以前に優品とされた文具やうつわに対して、彼らが独特の美意識を主張し、世間の趣向を変えていくところが面白い。

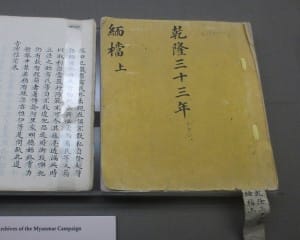

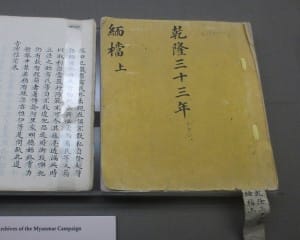

【103室】「故宮博物院所蔵清代歴史文書精選」

この部屋はいつも善本の展示だが、内容は少しずつ変えているのではないかと思う。乾隆33年の『緬檔』(緬甸〔ミャンマー〕関係の文書)が出ていたのは、ドラマ「延禧攻略」ファンの学芸員さんがいるのではないかと思ってにやりとしてしまった。

展示室内に流れていたビデオに「和珅の建てた邸宅(のちの恭王府)」がチラッと映ったので、その場面をもう一度見たくてモニタに張り付いていたら、20分くらい見ていてももとの場面に戻らなかった。しかしとても分かりやすいビデオで、清朝の歴史文書の形態にかなり詳しくなった。

【104室】「院蔵善本古籍精粋」

ここも少しずつ内容を変えていて、ありがたい。

【106室】「集瓊藻-故宮博物院所蔵珍玩精華展」

【108室】「貴族の栄華-清代家具展」

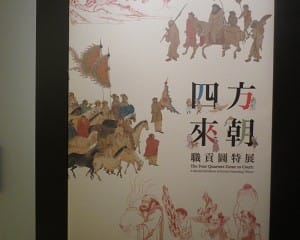

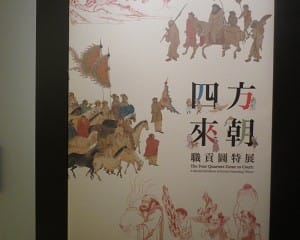

【210,212室】「四方来朝-職貢図特別展」(2020年1月1日~3月25日)

今回、一番楽しみにしていた特別展。「職貢」とは、朝貢国が宗主国に赴き、冊封を受け、賞賜されること。「職貢図」には周辺国や遠方からやってきた外交使節の様子、さまざまな風俗や珍しい進貢品が描かれている。唐~明清まで20件以上の書画を展示。唐・閻立本の『職貢図』1件だけ撮影禁止だったが、あとは好きに撮影もできるおおらかさ。

これも唐・閻立本の『王会図』。左から高麗国、倭国、亀茲国。

清・謝遂の『職貢図』。左の男女が「日本国夷人」である。なぜか西洋諸国と同じ巻に描かれている。

ゾウやキリンなど珍しい動物を献上するのは、強大な帝国の君主を喜ばせる外交の定番。獒(ごう、ao)と呼ばれる猛犬(マスチフ種など)もよく描かれている。古装ドラマでもよくある場面だ。

そろそろお昼時でお腹がすいてきたので、一時退出。朝、コンビニでおにぎりを買ってきたので、地下のロビーの隅で食べようと思った。ところがロビーに下りていくと「飲食禁止」の札を掲げたお姉さんが立っている。え!去年は大丈夫だったのに。仕方ないので屋外に出て、ベンチで食事。天気がよくて幸いだった。

【302室】「南北故宮 国宝薈萃」

『翠玉白菜』はいつものとおり。

ところが301室にあった(と記憶している)『毛公鼎』がないので戸惑った。今回は佐藤信弥さんの『周 - 理想化された古代王朝』で読んだ「故宮三大青銅器」を確認することを目的にしていたので。でも大丈夫、全て別の展示室で見つけた。

【305,307室】「古代青銅器の輝き-中国歴代銅器展」

『毛公鼎』。中国古銅器中最も長文の銘をもつ。

『㝬鍾(宗周鐘)』。

『散氏盤』。

【300,303室】「うつつとまぼろしの間で-故宮所蔵戦国時代から漢代の玉器 特別展」

【304室】「天香茄楠─香玩文化 特別展」

今回は青銅器と玉器を頑張って見たので、2階の書画、陶磁器は比較的流した。

【202室】「巨幅名画」

【208室】「寄贈名画展」

【204,206室】「婉而通-篆書の物語」

【207室】「紫砂風潮-伝世品及びその他器物」

【203室】「心に適う-明永楽帝の磁器」

【201,205室】「土の百変化-中国歴代陶磁器展」

最後にミュージアムショップに寄ったが、あまり欲しいものがなかったので、何も買わずに出てきた。しかし、地下のロビーに展示されていた「故宮デザインコンクール」の入賞作品は面白かった。1等賞は真黒な仙草ゼリーにミルクを注ぐと水墨画の景色が現れるというもの。詳細はこちら(中国語ニュースサイト)。

私は皇帝「朕倦了」皇后「本宮乏了」(どちらも「疲れた」)のアイマスクと、

翠玉白菜ちゃん(2匹のキリギリスつき)が気に入った。ぜひ商品化してほしい。

午後2時くらいで集中力が途切れたので故宮博物院を出る。相変わらずいい天気だ。MRT淡水線で北投温泉(新北投)へ向かう。温泉というから山の中かと思ったら、全く風情のない駅前だった。それでも公園に沿って歩いていくと、レンガと木造の古風な建築が見えてくる。北投温泉博物館である。

もとは日本人が開いた公衆浴場だったので、館内にはタイル張りの湯舟も残っている。

戦後、一時期は廃墟となっていたが、小学校の先生と生徒が郷土の歴史を掘り起こし、地元の人々の努力によって博物館としてリノベーションされたのだそうだ。館内の説明を読んで感動してしまった。

温泉博物館の隣りの台湾市立図書館北投分館は、2014年にCNNが選ぶ「世界で最も美しい図書館ベスト27」にランクインしたこともある。時間が余ったら、ここでゆっくりしてもいいなと思って、読みかけの本も持っていったのだが、残念ながら休館日で入れなかった。

台湾駅のフードコートで夕食。地下街直結のスーパーでお土産のパイナップルケーキを仕入れてホテルへ戻る。毎日、比較的早めにホテルへ戻っているのは、20時から2話ずつ放映のドラマ「軍師聯盟」を見たかったため。明日はもう帰国日である。(1/6記)