〇シアター1010 国立劇場令和6年5月文楽公演(2024年5月11日、11:00~)

急に思い立って、5月文楽公演を見て来た。昨年10月末に国立劇場が休館になってから、東京の文楽公演は、さまざまな劇場を代替に使用している。今季は、昨年12月公演に続いて、シアター1010(せんじゅ)での開催。北千住駅前でとても便利な立地だった。

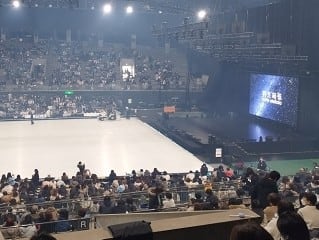

1等席にあまりいい座席が残っていなかったので、2等席(2階の最後列)を取ってみた。視界はこんな感じ。文楽の舞台を「見下ろす」のは初体験で、どうなんだろう?と思ったが、音響は問題なかった。舞台の奥まで見えてしまう(舞台下駄を履いた人形遣いの足元とか、腰を下ろして待機している黒子さん)のは、もの珍しくて面白かったが、初心者にはあまりお勧めしない。ただ、舞台の上に表示される字幕が自然と視界に入って見やすいのはよかった。

・Aプロ『寿柱立万歳』

旅の太夫と才蔵が登場し、数え歌ふうに神名・仏名を並べて、家屋の柱立てを寿ぐ。「豊竹若太夫襲名披露公演にようこそ」というセリフを盛り込んで、公演の幕開きを祝う。

・豊竹呂太夫改め十一代目豊竹若太夫襲名披露口上

あらためて幕が開くと、金屏風(豊竹座の紋入り)を背負い、緋毛氈の上に、鮮やかな緑の裃を着けた技芸員たちが並ぶ。中央は主役の新若太夫さんだが、文楽の襲名披露では、主役は何も喋らないのだ、と途中で思い出した。向かって左端(下手)に座った呂勢太夫さんが口上を述べ、太夫部の錣太夫さん、三味線の団七さん、人形遣いの勘十郎さんが、それぞれ笑えるエピソードを交えて、祝辞を述べた。2列目に控えていたのは(おそらく)お弟子さんや一門の皆さん。ふと、この場に咲太夫さんの姿がないことに気づいて、悲しくなってしまった。

・『和田合戦女舞鶴(わだかっせんおんなまいづる)・市若初陣の段』

床は若太夫と清介。主役の板額を勘十郎。物語は鎌倉時代、頼朝・頼家亡きあと、三代将軍実朝と尼公政子が政務を執っていたが、御家人たちの対立が深まっていた。御家人・荏柄平太は実朝の妹・斎姫に横恋慕し、思い通りにならないと姫を殺してしまう。平太の妻と息子・公暁は尼公政子の館に匿われていたが、大江広元は御家人の幼い子供たちを軍勢に仕立てて、政子の館を攻めさせる。板額は政子に仕える女武者だったが、軍勢の中に我が子の市若丸がいるのを見つけて館に招き入れる。ところが、政子の話によれば、公暁は頼家の忘れ形見で、ひそかに平太夫婦に預けて育てさせていたのだった。市若丸は自分が平太の子であると誤解して腹を切り、結果的に公暁の身代わり首となって公暁を救う。

よくある子供の身代わり譚だが、やっぱりグロテスクだなあ…と思う。もちろん脚本は、主君のための身代わり死を全肯定しているわけではなくて、板額は「でかした」と息子を称賛しつつ「なんの因果で武士(もののふ)の子とは生まれて来たことぞ」と嘆くのだが。こういう演目は、徐々にすたれてもいいんじゃないかと思っている。

・『近頃河原の建引(ちかごろかわらのたてひき)・堀川猿廻しの段/道行涙の編笠』

「堀川猿廻しの段」は、前を織太夫、藤蔵、清公、切を錣太夫、宗助、寛太郎。前半は織太夫さんの美声を楽しむ。後半は錣太夫さんの声質にぴったりの人情ドラマ。おしゅん、伝兵衛の門出を祝って、猿廻しの与次郎が2匹のサルに演じさせる芸(黒子の人形遣いが両手で表現する)がとても楽しい。サル役の人形遣いはプログラムに名前が載らないのだが、誰なのかなあ。「道行涙の編笠」は34年ぶりの上演で、私は初めて見た。しっとりと哀切な舞踊劇。

今回、どの演目も三味線が華やかで楽しかった。『和田合戦』は、正直、若太夫さんの語りより、清介さんの三味線の切れ味のほうが強く印象に残っている。「堀川猿廻し」は2組のツレ弾きを楽しめた。

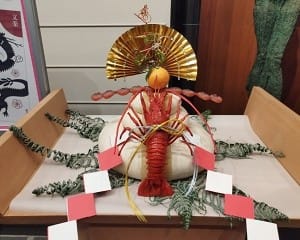

若太夫さんへご祝儀の飾りつけ。坂東玉三郎さん、詩人の高橋睦郎さん、阪大の仲野徹さんなどの名前を見つけた。

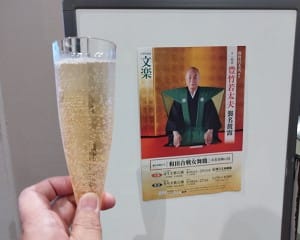

シアター1010は、客席は飲食禁止だが、ホワイエでは飲食できる。あとゲートの外に売店があってお菓子や飲み物を売っている(本格的なお弁当はなし)。オリジナルカクテル500円をいただいてしまった。ピーチ味かな?シャンパンみたいにさわやかで美味。国立劇場でも幕間に軽いアルコールが飲めるといいのに、とずっと思っていたので、大満足。

なお、7月の歌舞伎公演、12月の文楽公演は、私の地元・江東区で行われるらしい。今から楽しみである。