■朝鮮戦争で米軍活用

終戦直後、連合国軍総司令部(GHQ)傘下に、旧日本軍情報将校らによる「山崎機関」と呼ばれる情報機関があったことが23日、産経新聞の取材で確認された。中国、旧ソ連、朝鮮半島で諜報(ちょうほう)活動をしていた旧軍人らが、これらの地域の軍事要塞(ようさい)や港湾、工場、病院などを詳細に書き込んだ戦略地図と解説書をGHQに提出、朝鮮戦争では米軍による爆撃に使われた。当時の地図と解説書を入手、元情報将校の証言も得た。(久保田るり子)

「山崎機関」は、GHQで諜報・情報を担当した参謀第2部(G2、ウィロビー少将)傘下に置かれた。旧日本軍参謀本部で中国担当だった山崎重三郎元陸軍中佐がトップで「Yセクション」とも呼ばれた。第二次世界大戦後初の米軍(国連軍)の大規模軍事行動となった朝鮮戦争(1950~53年)に直接かかわった。

入手したのは戦略地図6点と、現地情勢を記した調書(解説書)3通。「山崎機関」の中核にいた元陸軍情報将校(91)と、製図班で具体的な地図作製に携わった2人(いずれも80代)の証言を得た。証言した3人は「山崎機関」の存在を明言した上で、地図などを「山崎機関」が作製したと認めた。

6点の戦略地図はいずれも昭和25(1950)年ごろ作製された。「山崎機関」所属で朝鮮半島担当だった元情報将校(故人)がGHQから持ち出して保存。30年ほど前に知人に預けた。

この知人は産経新聞に対し「故人の遺志を考え朝鮮戦争60年の機会に公開を決意した」と語った。

地図には朝鮮半島での弾薬庫など旧日本軍施設、造船所や工場、学校、病院などが網羅され、施設には電圧や施設の形状など詳細な解説が書き込まれている。折りたたまれ、表面に作製者や作製日時を記したGHQの印が押されていた。

GHQは東京都千代田区の第一生命ビルにあった。「山崎機関」は100メートルほど離れた日本郵船ビル2、4階にあり、80~120人が勤務していたという。

G2傘下には、プロレタリア文学作家、鹿地亘(かじ・わたる)を拉致した「キャノン機関」(キャノン米陸軍少佐)、反共工作を担った河辺虎四郎元陸軍中将らの「河辺機関」、日本再軍備に向け準備をした服部卓四郎元陸軍大佐らの「服部機関」があったことが分かっている。

▼非公式な存在

「山崎機関」のトップだった山崎重三郎氏は、旧日本軍の参謀本部で支那(中国)班長を務めた人物。中国、旧ソ連、朝鮮半島などの冷戦下の情報収集のほか、終戦前に参謀本部のもとで収集されてきた旧日本軍の情報の分析・評価も行っていたもようだ。「サミー・Y・佐藤」と名乗る日系人が監視していたという。非公式な存在で、事務所が置かれた日本郵船ビルの正面玄関を使うことは許されず、駐車場のある裏口から出入りしたという。

元情報将校らの情報班のほか、実際に地図を作製する製図班、通訳班、タイピスト班など専門家グループを抱えていた。地図は製図、翻訳を経て調書リポートが加えられ、印刷、製本された。

GHQ解体後、山崎氏は情報収集を任務とする在日米陸軍500部隊(座間キャンプ・ドレイク)に勤務、責任者を長く務めた。

▼地図6点入手

今回入手した戦略地図は、参謀本部の陸地測量部作製の朝鮮半島や満州の地図を土台に情報を加えたものだ。地図に報告書が付いた形式で、製図・編集し小冊子として印刷され、ハワイの米太平洋軍司令部に納めたという。

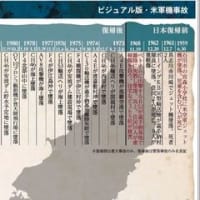

米軍が朝鮮戦争で使用した北朝鮮北部、咸鏡北道の羅津を描いた「羅津要塞防衛配置概略図」は、旧日本軍の砲台が詳細に書き込まれており、米軍の作戦行動の参考にされたようだ。ほかに、戦前日本が満州に入るための司令部があった咸鏡南道・元山の永興湾の要塞地図や、咸鏡北道の清津や、朝鮮半島西岸、平安南道の南浦など港湾拠点都市の地図もあった。縮尺は1万~5万分の1。

現地情勢の解説書である「聞き取り調書」3通のうち1つは、日本統治下の朝鮮半島で昭和19年に完成した当時世界最大級だった中朝国境、鴨緑江の水豊ダム(60万キロワット)のメモ。構造、送電、通信、渡河点など詳細なデータがびっしりと書き込まれている。

▼砲台の位置詳細に

資料の持ち主だった元情報将校とは別に、「山崎機関」に参加した元情報将校、武田一郎氏(91)=仮名=が匿名を条件に取材に応じた。「ソ連担当の責任者だった」と語った。

武田氏は諜報分野の軍学校、陸軍中野学校出身。関東軍司令部の情報将校を務めたが昭和20年、外交官を装って潜入したソ連で終戦を迎えて抑留。帰国後の22年、厚生省援護局からの斡旋(あっせん)でGHQ入りした。

ソ連情報を得るために引き揚げ者を尋問して調書を作成したと話す武田氏。「尋問は強制ではなく、協力者には謝礼を出した」とする。ソ連の戦略地図を作製した。「(抑留で)ソ連からさんざんいじめられたので(対米協力に)抵抗感はなかった。なにより報酬がよかった」と振り返る。

山崎氏の下には、武田氏のような数人の元情報将校があり、元抑留者などから情報収集して戦略地図を作っていたようだ。

▼仁川上陸で活発化

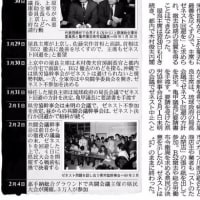

「山崎機関」の存在を実名で証言したのは、製図班に所属していた馬場政常氏(80)と横山昭三氏(83)の2人。

馬場氏は昭和25年、横山氏は27年に「山崎機関」入りした。2人とも印刷や地図作製の経験が買われ、募集や紹介で入った。

馬場氏らによると、製図班は、武田氏ら元情報将校の情報を基に中国、朝鮮半島、極東の地図を作製したが、このほかに「本郷からの仕事もあった」という。

「本郷」は東京都台東区の旧岩崎邸のこと。G2傘下の諜報部隊「キャノン機関」の本拠地として知られており、他機関からの地図作製依頼もあったようだ。

特に朝鮮戦争で国連軍(米軍)が反転攻勢に転じるきっかけとなった「仁川上陸作戦」(1950年9月15日)の前は動きが急だったという。

馬場氏は朝鮮半島の地図を多く担当。「当時、仁川周辺の製図で徹夜続きになった。何かあると思った」と振り返る。

馬場氏は「朝鮮の地図は旧日本海軍の資料が(GHQに)豊富にあり、灯台や機雷の位置などが正確だった。将校のなかには終戦で燃やしたはずの参謀本部の資料を風呂敷包みでGHQに持ち込んだ人もいた」と話した。

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/snk20101124096.html

よろしければ、下のマークをクリックして!

終戦直後、連合国軍総司令部(GHQ)傘下に、旧日本軍情報将校らによる「山崎機関」と呼ばれる情報機関があったことが23日、産経新聞の取材で確認された。中国、旧ソ連、朝鮮半島で諜報(ちょうほう)活動をしていた旧軍人らが、これらの地域の軍事要塞(ようさい)や港湾、工場、病院などを詳細に書き込んだ戦略地図と解説書をGHQに提出、朝鮮戦争では米軍による爆撃に使われた。当時の地図と解説書を入手、元情報将校の証言も得た。(久保田るり子)

「山崎機関」は、GHQで諜報・情報を担当した参謀第2部(G2、ウィロビー少将)傘下に置かれた。旧日本軍参謀本部で中国担当だった山崎重三郎元陸軍中佐がトップで「Yセクション」とも呼ばれた。第二次世界大戦後初の米軍(国連軍)の大規模軍事行動となった朝鮮戦争(1950~53年)に直接かかわった。

入手したのは戦略地図6点と、現地情勢を記した調書(解説書)3通。「山崎機関」の中核にいた元陸軍情報将校(91)と、製図班で具体的な地図作製に携わった2人(いずれも80代)の証言を得た。証言した3人は「山崎機関」の存在を明言した上で、地図などを「山崎機関」が作製したと認めた。

6点の戦略地図はいずれも昭和25(1950)年ごろ作製された。「山崎機関」所属で朝鮮半島担当だった元情報将校(故人)がGHQから持ち出して保存。30年ほど前に知人に預けた。

この知人は産経新聞に対し「故人の遺志を考え朝鮮戦争60年の機会に公開を決意した」と語った。

地図には朝鮮半島での弾薬庫など旧日本軍施設、造船所や工場、学校、病院などが網羅され、施設には電圧や施設の形状など詳細な解説が書き込まれている。折りたたまれ、表面に作製者や作製日時を記したGHQの印が押されていた。

GHQは東京都千代田区の第一生命ビルにあった。「山崎機関」は100メートルほど離れた日本郵船ビル2、4階にあり、80~120人が勤務していたという。

G2傘下には、プロレタリア文学作家、鹿地亘(かじ・わたる)を拉致した「キャノン機関」(キャノン米陸軍少佐)、反共工作を担った河辺虎四郎元陸軍中将らの「河辺機関」、日本再軍備に向け準備をした服部卓四郎元陸軍大佐らの「服部機関」があったことが分かっている。

▼非公式な存在

「山崎機関」のトップだった山崎重三郎氏は、旧日本軍の参謀本部で支那(中国)班長を務めた人物。中国、旧ソ連、朝鮮半島などの冷戦下の情報収集のほか、終戦前に参謀本部のもとで収集されてきた旧日本軍の情報の分析・評価も行っていたもようだ。「サミー・Y・佐藤」と名乗る日系人が監視していたという。非公式な存在で、事務所が置かれた日本郵船ビルの正面玄関を使うことは許されず、駐車場のある裏口から出入りしたという。

元情報将校らの情報班のほか、実際に地図を作製する製図班、通訳班、タイピスト班など専門家グループを抱えていた。地図は製図、翻訳を経て調書リポートが加えられ、印刷、製本された。

GHQ解体後、山崎氏は情報収集を任務とする在日米陸軍500部隊(座間キャンプ・ドレイク)に勤務、責任者を長く務めた。

▼地図6点入手

今回入手した戦略地図は、参謀本部の陸地測量部作製の朝鮮半島や満州の地図を土台に情報を加えたものだ。地図に報告書が付いた形式で、製図・編集し小冊子として印刷され、ハワイの米太平洋軍司令部に納めたという。

米軍が朝鮮戦争で使用した北朝鮮北部、咸鏡北道の羅津を描いた「羅津要塞防衛配置概略図」は、旧日本軍の砲台が詳細に書き込まれており、米軍の作戦行動の参考にされたようだ。ほかに、戦前日本が満州に入るための司令部があった咸鏡南道・元山の永興湾の要塞地図や、咸鏡北道の清津や、朝鮮半島西岸、平安南道の南浦など港湾拠点都市の地図もあった。縮尺は1万~5万分の1。

現地情勢の解説書である「聞き取り調書」3通のうち1つは、日本統治下の朝鮮半島で昭和19年に完成した当時世界最大級だった中朝国境、鴨緑江の水豊ダム(60万キロワット)のメモ。構造、送電、通信、渡河点など詳細なデータがびっしりと書き込まれている。

▼砲台の位置詳細に

資料の持ち主だった元情報将校とは別に、「山崎機関」に参加した元情報将校、武田一郎氏(91)=仮名=が匿名を条件に取材に応じた。「ソ連担当の責任者だった」と語った。

武田氏は諜報分野の軍学校、陸軍中野学校出身。関東軍司令部の情報将校を務めたが昭和20年、外交官を装って潜入したソ連で終戦を迎えて抑留。帰国後の22年、厚生省援護局からの斡旋(あっせん)でGHQ入りした。

ソ連情報を得るために引き揚げ者を尋問して調書を作成したと話す武田氏。「尋問は強制ではなく、協力者には謝礼を出した」とする。ソ連の戦略地図を作製した。「(抑留で)ソ連からさんざんいじめられたので(対米協力に)抵抗感はなかった。なにより報酬がよかった」と振り返る。

山崎氏の下には、武田氏のような数人の元情報将校があり、元抑留者などから情報収集して戦略地図を作っていたようだ。

▼仁川上陸で活発化

「山崎機関」の存在を実名で証言したのは、製図班に所属していた馬場政常氏(80)と横山昭三氏(83)の2人。

馬場氏は昭和25年、横山氏は27年に「山崎機関」入りした。2人とも印刷や地図作製の経験が買われ、募集や紹介で入った。

馬場氏らによると、製図班は、武田氏ら元情報将校の情報を基に中国、朝鮮半島、極東の地図を作製したが、このほかに「本郷からの仕事もあった」という。

「本郷」は東京都台東区の旧岩崎邸のこと。G2傘下の諜報部隊「キャノン機関」の本拠地として知られており、他機関からの地図作製依頼もあったようだ。

特に朝鮮戦争で国連軍(米軍)が反転攻勢に転じるきっかけとなった「仁川上陸作戦」(1950年9月15日)の前は動きが急だったという。

馬場氏は朝鮮半島の地図を多く担当。「当時、仁川周辺の製図で徹夜続きになった。何かあると思った」と振り返る。

馬場氏は「朝鮮の地図は旧日本海軍の資料が(GHQに)豊富にあり、灯台や機雷の位置などが正確だった。将校のなかには終戦で燃やしたはずの参謀本部の資料を風呂敷包みでGHQに持ち込んだ人もいた」と話した。

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/snk20101124096.html

よろしければ、下のマークをクリックして!