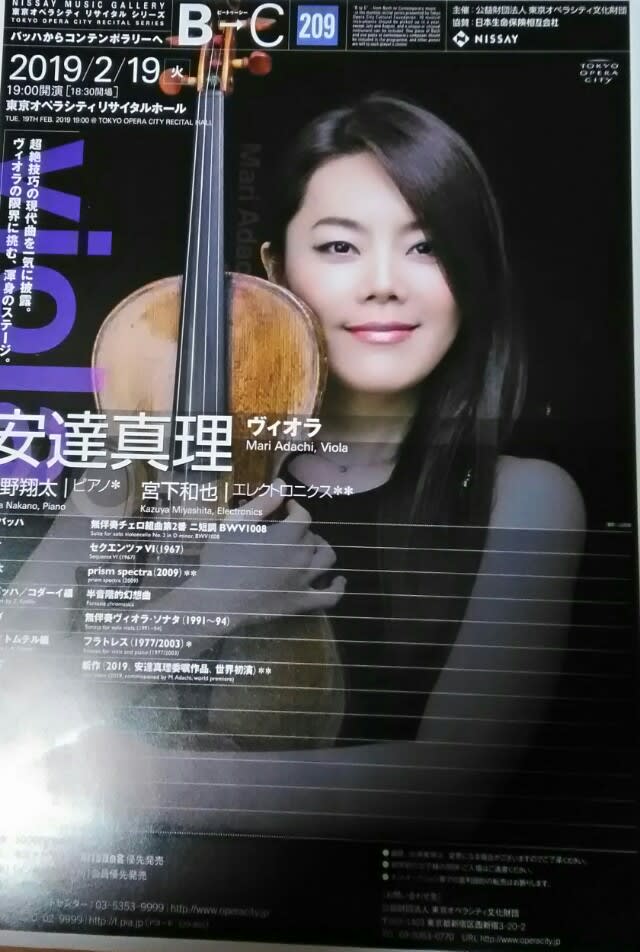

For the author who knows Adachi Mari truly personally, it was the result of this time "B → C Bach to Contemporary from Adachi Mari Viola Concert" which is very unexpected feeling.

Adachi 's truth of the real face is a very refreshing and cheerful, refreshing person.

In August last year, her real face and performance at the Pärnu Music Festival in Estonia made the impression even more pleasing.

However, once on the stage, from the performance, a dark emotion, an indescribable passion, and a worldview with introspectional character often revealed, reviving with her vivid individuality.

Their appearance remarkably appears in the first two songs of Pelio (1925-2003)"Sequenza IV".

While occasionally cutting the strings in a lively performance, using the transcendental technique without difficulty, this extraordinary large instrument presents various possibilities of Viola.

Furthermore, searching for the spread of music is the masterpiece"prism spectra (2009)"by the 3rd song contemporary musician Dai Fujikura. (1977 ~).

Adachi is attempting to reproduce the phrase for a modern chaotic society by fusing Viola and electronics (Kazuya Miyashita) here.

In a sense, in a bustle that resembles noise in a sense, it is often played furiously as a dissonance.

However, as the sparkling fireworks come to light, the end of the story abounds abruptly.

Although it is a very experimental work, I would like to mention it as a joyful article that captures such passion as Adachi secretly hides it.

After breaks, the hardships and epic works continue.

The fact that I made the best use of Adachi's individuality is actually"Fratores (1973/2003)"ofEstonian's master, Alfa Pelt (from 1935).

It is a masterpiece that makes you feel the soft light and the color of the sun as though it reminds me of the calm ocean of Pärnu Estonia.

It is highly introspective, and matching with the piano (Shota Nakano) will be remembered as a very splendid performance.

Currently, Estonia is attracting attention as a musical music state, but people have lived in a fair and flexible manner in the suppressed situation under the tyranny of the former Soviet Union.

Admired passion in it, boldly at the same time, boldly, Adachi's viola and Nakano's piano have drawn out and succeeded successfully.

The masterpieces were thefour music fromthe"Ruja ritual" Tazuni Tazuni "ofthe new, Bando(1991 ~), which was admittedby Adachi herself, became world premiere, and was played last.

It is a work with a very ambitious motif and let us hypothesize to the music of the ritual of the Ruja tribe, but with the premonition of the collapse of the world order and the diversity of religious perspectives of the 21st century society, the limit of the economy in the capitalist society, Buddha's devastation of people, and hope for the future entrusted to the end, Bando is a masterpiece making Bando's personality whilst not excessively deficient.

Especially, the director that Adachi of the beginning appeared disturbed with the hair is quite dramatic as if it represents a frenzy in front of the group of the "Sumidagawa" of Kabuki dance, various warfare, raging contemporary society Among them, it is brilliantly depicting the sadness and painful anger of men whose names have also been devastated.

I would like to look forward to including future collaboration with Adachi and Bando as a memorable big piece that extended the possibility of modern music one more.

After the show, I was able to convey the excitement of this evening to Mr. Shinichiro Ikebe, the representative composer of Japan who longing for a long time since my school days, and I was deeply moved.

I was touched by Mr. Ikebe, who is a warm and truly fascinating person, and I listened to my poor impressions, and encouraged warm encouragement to walk the way to music criticism, it was a memorable night.

The night of Hatsudai was illuminated beautifully in the full moon of the spring, as if to bless the future of the young talent of the classical music world.

(at the Tokyo Opera City recital hall on February 19, 2019)