10月23日(土)小椋佳さんの「未完の晩鐘」を聴きながら書いている雨の週末。昨日は忙しかった。参議院拉致特別委員会の理事懇に出席。開会式があり、新橋のクリニックで風邪対策のために抗生剤を点滴。国会図書館で『新潮45』の橋下徹知事批判特集を読む。大阪の橋下徹知事は御両親が離婚するまでは「はしした」が本名だったことを知る。弁護士として少年事件を熱心に取り組んでいたと聞いていたが、そうではないと弁護士が証言していた。いちどだけ「ザ・ワイド」のコメンテーターに来たことやデーブ・スペクターの事務所に所属していたことを思い出した。ギャラが1円少なかったとクレームがあったことを事務所が嘆いていた。夕刻に拉致特別委員会で玄葉外務大臣、山岡拉致担当大臣の所信表明。そのあと私の部屋で柿沼正明、田城郁、三原じゅん子議員と「家族会」の大澤忠吾さんをまじえて「足利・太田市未解決事件家族会」の行動について打ち合わせ。次回の署名活動は12月2日に浅草で行うことになった。紀伊国屋サザンシアターへ。井上ひさし作の「泣き虫なまいき石川啄木」を観る。稲垣吾郎さんが主演なので、会場は女性客が圧倒的。渡辺えりさんと段田安則さんが脇を固める好演。段田さんの演出がどうなるのかと興味があったが、これまでの「こまつ座」ものとは異なる舞台の雰囲気だった。幕開きと最後は新橋演舞場のような感じといえばいいのだろうか。心が落ち着かなかったのは西館好子さんの『表裏 井上ひさし協奏曲』を読んでしまったからだ。夫婦の危機がピークにあったときに書かれた戯曲で、ひさしさんは好子さんにこの作品を毎日観るように要求していたというのだ。井上さんは石川啄木の妻であった節子さんを好子さんとして描いていた。作家の自画像と作品との関係は観客にとって知らない方が幸せなのだが。家人と「いしかわ」で食事をして雨のなかを帰宅。

10月20日(木)臨時国会がはじまった。本会議のあとに拉致問題特別委員会が開かれ、理事に選任された。「会議は踊れ」ど、何よりも行動が必要だ。政府の拉致問題対策本部、民主党や自民党の対策本部、特別委員会があるが、整合性は取れていない。情報分析にしても党が異なれば独自の機能を果たすのは仕方がないが、超党派での行動を取ることはできないものか。政府に何が必要なのか。基本は2008年の日朝実務者協議の合意に立ち戻ることだ。この年の6月11日、12日に北京で行われた会議で重要な合意がなされた。「拉致問題の最終的な解決に向けた行動」である。北朝鮮側は「拉致問題は解決済み」との立場を変更し、再調査を約束した。もちろん「生存者を発見し、帰国させるための調査である」との日本側の主張を北側も認めている。それに対して日本側は「人的往来の規制を解除」し「航空チャーター便の規制解除」も約束。ところが福田康夫首相が9月1日に退陣を表明、日朝の合意も凍結されてしまった。野田政権は3年前の合意に立ち戻るべきなのだ。

10月19日(水)福島県二本松市で行われた民主党参議院議員の研修会。うかつにもすっかり風邪をひいてしまった。総理や大臣の挨拶のあとで講演があった。最初は神成淳司さんと西郷真理子さん。いずれも東日本大震災復興構想会議専門委員だ。とくに興味深かったのは西郷さんの「人口減少社会における持続可能なまちづくり」だった。川越市(埼玉県)、丸亀町(高松市)、長浜市(滋賀県)などの街づくりのプロセスは、震災復興への重要な示唆を与えるものだった。その街らしさを歴史と伝統のなかで現代に蘇らせる試みでもある。講演を聞いていていま読んでいる開沼博さんの『「フクシマ」論』(青土社)に共通する問題意識を確認することができた。中央と地方の関係である。これまで支配と従属の関係にあった「中央」と「地方」。いまや「地方」が「中央」に影響を与える時代なのだ。福島県いわき市に育った開沼さんの関心は、原発がなぜ住民に受け入れられたのかをフィールドワークに基づいて分析した力作だ。方法はポストコロニアルスタディーズで、「多くの人たちがもつ常識や世界観への根本的な疑義」を提示する。外岡秀俊さんによれば「この本は『オルレアンの噂』以来の衝撃でした」という。「3・11」までは地元紙や地元民以外には意識のなかで存在もしていなかった福島第1原発。その受容は国策だけでなく、原発そのものを無意識化する国民全体によって培われたと開沼さんは分析していく。きわめて刺激的な問題作だ。1984年生まれということにも驚かされた。

10月18日(火)今日は福島で民主党参議院議員の研修会が行われる。20日からは臨時国会も控えている。原発震災からの復興を中心にさまざまな課題があるが、拉致問題もまた忘れてはならない。北朝鮮外交に「小さな春」が進んでいるからだ。朝鮮中央通信が非公式に菅首相(当時)の書面インタビューを求めてきたのは5月のこと。この動きとは別に首相も承認のもとで外務省出向の内閣府職員が北側とアジアの某国で交渉、その流れで中井元拉致担当大臣が中国で北側と会談を持つ。しかしフジテレビに動向が漏れ、撮影、報道が行われたことで北側は激怒。北の幹部は日本の複数の知人に電話をかけ「中井に会ったのはよかったのか」と意見を聞いている。日本の関係者は「ダメ」と否定。日朝の水面下の交渉は中断しているが、「小さな春」を活用すべき局面が続いている。11月15日には平壌で22年ぶりにサッカーのワールドカップ予選の日朝戦が行われる。日本から200人から300人のサポーターを受け入れる動きもある。かつて冷戦時代にアメリカと中国との間で「ピンポン外交」があった。いま「サッカー外交」を進めるべきだ。

10月17日(月)大山で行われた板橋区民祭りに参加し、その足で福島へ。昨日は朝7時前に事務所スタッフとホテルを出て相馬市。竹村文近さんとお弟子さんたちの鍼灸ボランティアへの同行だ。一人30分を基本とする鍼灸。57人の治療が行われた。相馬は5月15日以来の再訪。漁師50年の吉田日出男さんたちの案内で、5か月前に見た場所を歩く。東京に着いたのは22時。新幹線でも最寄り駅への地下鉄でもほとんど読書できず。いささか疲れた。今日は「横田めぐみさん生存情報」について取材を受ける。事実確認は必要だが「伝聞の伝聞情報」が被害者家族の心痛を重ねることを危惧する。蓮池薫さんは新潮社のPR誌「波」で「拉致と決断」を連載している。北朝鮮に拉致されてからの生活をリアリティあふれる筆致で記録。自分にかかわる核心部分(たとえばどんな仕事をしていたのか)を書くことは微妙に避けているのは事情があるのだろう。しかし当事者ならではの貴重な体験記である。その蓮池さんが『夢うばわれても 拉致と人生』(PHP研究所)を出した。テレビで語ったことを元にした著作で読みやすい。とくに拉致されたときの瞬間や船に乗せられたときの思いなどは、横田めぐみさんたちが経験したことと共通するのだろう。2002年に日本に帰国できた蓮池さんたち。最初は日本にいる家族が北朝鮮まで面会に来ると聞かされていたという。私にとってははじめて知ることである。

10月14日(金)臨時国会が20日からはじまる。震災復興だけでなく、日本社会の構造にもかかわるTPP(環太平洋パートナーシップ協定)も焦点となる。昨日有楽町「とん喜」で遅い昼食を食べていた。テレビのワイドショーはTPPを取り上げていたが、コメンテーターは「日米同盟があるから参加すべき」だと語っていた。きわめて単純な論理だ。「同盟」関係は「従属」であってはならない。民主党内でも200人に近い国会議員が慎重に対応すべきという立場を表明している。野田政権は11月のAPECで「交渉参加」を表明する方向だ。しかし「交渉」に「参加」すれば、後戻りするのは困難。TPPに参加しても影響は10年単位の将来だというのは、原発放射能の影響が不明であることと同じだ。資本主義の総本山のアメリカで「反資本主義」のデモが続いている。オバマ大統領は輸出の拡大で雇用創出を狙っている。そのターゲットが日本なのだ。政治の課題はマスコミが毎日取り上げている課題だけではない。拉致問題や特定失踪者問題でも政府を動かしていかなければならない。1969年に失踪した今井裕さんの「事件」を紹介する。

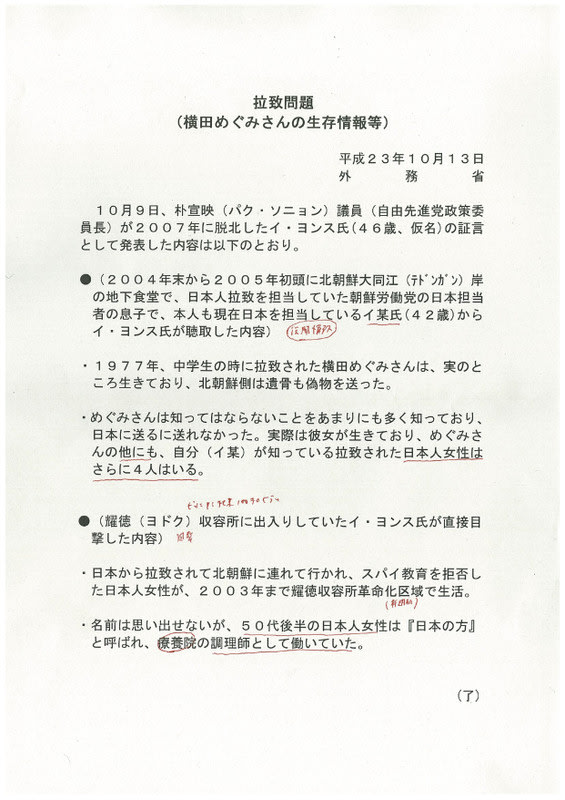

10月13日(木)永田町への地下鉄で詩と批評誌『ユリイカ』10月号を読む。特集は「現代俳句の新しい波」。川上弘美さんたちの鼎談が興味深い。「よし分かった君はつくつく法師である」(池田澄子)。新鮮な言葉遣いと描写だ。9時から民主党本部で広報委員会の会議。「プレス民主」の改革案がまとまりつつある。ただし組織論が混乱したままでは根本的解決は無理だろう。自民党の馳浩議員と11月15日に北朝鮮の平壌で行われる日朝戦について意見交換。馳さんはサポーターの訪朝を実現すべく主張している。11時半から民主党拉致問題対策本部の役員会。横田滋、早紀江さん、増元照明「家族会」事務局長、平田隆太郎「救う会」事務局長も参加。外務省がまとめた「横田めぐみ」生存情報などは次の通りだ。この情報の真偽については慎重に情報収集と分析を行わなければならない。めぐみさんについては間接情報、「50代後半の日本人女性」は直接の目撃情報だ。私の判断はブログに先に書いたとおりである。

(これは5月に書いたものです。掲載を中断していましたが、というより忘れていましたので、ここに全文を紹介します。不十分なところが多々ありますが、近刊の単行本でさらに提言するつもりです。)

宮城県石巻市の日和山に登る。地震と津波に襲われ、破壊された街路で眼にした光景とはまったく異なり、そこでは何事もなかったかのように家屋が並んでいる。太平洋や旧北上川を見渡すことができる場所に佇み、息を呑んだ。見渡すばかりの廃虚。この厳然たる事実に表現も揮発するしかない。言葉が現実に追いつかない。戦後世代の私にとっては経験したこともない写真のなかの世界だ。ヒロシマやナガサキ。そして空襲で焼け落ちた東京……。しかし眼前に広がるのは、つい先日まで多くの日常生活が続いていた実時間の強力な破壊であった。

海岸線に長く連なって広がる被災の空間。それをいかにして復興させるのか。江戸時代には地震災害に遭ったとき、関西の民衆は「世直し、世直し」と唱えた。苦境を新生へのきっかけにすることだ。そのためにはまず日本全体のなかで被災地が置かれている現状を出発点としなければならない。言葉を替えれば「少子高齢時代」における創造的復興である。日本は人類史にもまれな高齢時代に入っている。人口に占める65歳以上の比率は23・1パーセント((女性だけだと25パーセント。平成22年)。ところが岩手県は27・1パーセント、宮城県は22・2パーセント、福島県は24・9パーセント(いずれも平成22年)。医療技術の発達、経済成長による豊かな食料・福祉制度の充実などによって、日本はいままでに考えられなかったほど寿命が延びた。2050年には37・8パーセントになると予測されている。朝日新聞の調査でも死者の55・4パーセントが65歳以上の高齢者であることが判明している(4月10日付)。

石巻を歩き、出会った被災者の方々に意見を伺った。ある高齢世代の男性はこう語った。「私たちはここで生まれ、育ってきた。これからどうなるかわからないが、この街を出るつもりはない。でも若い人たちは違うだろうね」。こうした意見が多い。高齢者は被災地に残り、若者は街を出て行く。そうした傾向は一時的には避けられないにしろ、それでいいわけはない。地震や津波を前提にした生命を守る復興はいかにあるべきか。私は仙台に向かった。4年ほど前の河北新報(平成19年9月4日付)に掲載されたある記事を見たからである。「大津波への備え 自らの判断で命を守る」(渡辺慎也)という原稿の冒頭にはこう書かれていた。

「仙台東部に10メートル超す巨大津波/死者・行方不明者 数万人にも/逃げ切れず次々と波にのまれる/二〇××年×月×日、各新聞は号外にこのような大見出しを付け、未曾有の巨大大津波被害の惨状を報じる」

「仙臺文化」編集人だった渡辺さんに話を聞いた。地震と津波の予測はなぜ可能だったのか。それは東日本大地震で大きな被害を被った仙台市若林区にある弥生時代の水田跡(沓形遺跡)で津波によって運ばれた海の砂が層になって発見されたこと、貞観津波(869年)があったこと、そこから大津波の周期性を勘案したところ、2010年から2210年までの200年間に再来がありうると判断したという。その論考のなかで眼にとまったのは、「直ちに行動しても、残念ながら避難場に恵まれないことが、仙台東部の特性でもある」と指摘し、「町内ごとに二十メートルの津波に耐え得るよう八階建て以上の集合住宅」(拠点避難場所)を設け、「最上階には津波防災設備を施した『地域民集合室』」を置くべきことを提案している。

「地域民集合室」は電源と通信機能を備え、食料、毛布、医療用品。簡易トイレなどを備蓄しておく。渡辺さんは東日本の復興防災都市構想について「住民から意見を公募すればいい」という。仙台は戦災復興率が1位(昭和24年)だった。渡辺さんも「焼け跡がすごいスピードで変わっていった。とくに青葉通りの広さには驚いた」と回想する。「私権」を制限し復興計画を進めた当時の岡崎榮松市長の強力な指導力があったからこそできたことである(注1)。関東大震災時に後藤新平がアドバイザーから「焼け跡に家を建てさせるな。建てさせてしまえば計画は無になる」と勧告された手法を実行したのだという。

私は東日本の創造的復興は、これからの日本の将来を見とおしたうえで、先験的なモデル社会を建設すべきだと思っている。ここでは二つの構想を示したい。第一に高齢社会に対応した居住モデルを建設することであり、第二に「省エネ型」の医療、健康産業を誘致することである。関東大震災、敗戦を通じて大きな復興が行われたが、そこに「居住モデル」は建設されなかった。関東大震災後の復興では東京や横浜に同潤会アパートが建設された。近代日本で最初の鉄筋コンクリート集合住宅である。とくに大塚女子アパート(小石川区、当時)は、エレベーター、売店、食堂、共同浴場などを備えた最先端居住施設であった。ただしコスト面から広く社会的広がりを見ることはなかった。

高齢社会に相応しい居住モデルとは何か。介護や医療施設が併設された集合住宅である。保育所も設置することで「宅老幼所」(デイサービスと保育を同じ空間で行う。高齢者は子供から元気を、子供たちは高齢者の知恵をもらう)も運営する。建築基準法の改正を伴わない「復興特区」とすることで、容積率を高め、建ぺい率を低くすることによって、高層住宅を建設する場所も作る。そこでは建物の下部に公共空間を設置し、音楽や演劇などを行う舞台施設も設置。映画館などもあればいい。高齢者が24時間好きなときに入れる浴場があってもいい。基本的には高齢者から若者や子供たちまでが「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条)を行使することのできる居住空間の建設である。高齢者が安心して暮らすこともできれば、若者たちや働く世代が地元に魅力を感じ、安定した雇用も生まれることによって都市部に移らなくてもいいような街作りである。専門家によれば、工場化、規格化をすれば、マンション建設費は三分の一で済むと指摘する。もちろんデザインなどは住民参加で決定していく。

渡辺慎也さんは、大津波の経験からすれば「避難所にもなる集合住宅は楕円形がいいだろう」と提案する。もしも船などが流れてきても激突することなく逸れていくからである。海岸線から100メートルほど離れたところに防潮堤になる道路を建設することも現実的だろう。住居はそこからさらに離れた土地に確保する。

第二に「省エネ型」産業の新たな誘致である。私がここ数年主張しているのは、がん治療に有効な重粒子線施設を全国に展開することである。このテーマは「私の視点」にも掲載された。(注2)少し長いが一部を引用する。〈重粒子線がん治療とは何か。固定された患者のがん患部に「HIMAC」(重粒子線がん治療装置)で光速の十分の一程度に加速された炭素ビームを照射する。ガンマ線治療のように体表近くでもっとも線量が多くなることがなく、がん患部で線量を最大にすることができるため、正常細胞への障害を少なくすること ができる。?日本は年間総死亡者数の約三割にあたる約三五万人ががんで死亡している(二〇一〇年)。放医研ではこれまで約六千人が治療を受けた。前立腺がんの場合は、照射回数は一六回、一回が二、三分で、治療時間は二〇分ほど。非再発率は八七%にのぼる(二七二例)。第一期肺がんは一回に四方 向からそれぞれ四、五分の照射をする。部屋に入ってから出るまでの治療時間は一時間ほど。非再発率は九二%(一二九例)。開腹手術ではないから日帰りで治療が終わる。この治療施設を小型化(建物をふくめて一二五億円)し昨年三月から治療を開始したのが群馬大学の重粒子線医学研究センターだ。さらに佐賀県にも九州国際重粒子がん治療センターが建設される〉。

「放医研」とは千葉県稲毛市にある放射線医学総合研究所のことで、一九九四年から世界に誇る独自技術で治療が行われている。問題は健康保険が利かないから、治療には一律で三一四万円がかかる。しかし全国にこの施設が建設されれば、保険適用が可能となり、患者負担も少なくなる。専門家によれば人口一千万人に一施設が望ましいという。そこで私は少なくとも全国で一二か所の建設を提唱している。この重粒子線治療施設を東日本大震災の被災地に建設する。規模は群馬大学の重粒子線医学研究センターだ。ちなみに

放射線医学総合研究所HIMACは毎時約3.4メガワット、群馬大学の小型装置 は毎時約2.5メガワットである。東日本大震災以後、放医研では治療を朝六時から昼までに制限して電力消費を抑制している。東日本の被災地に医療・健康の拠点都市を建設し、そこで雇用も創出する。「高齢社会の居住モデル」建設とも連動していくのだ。

重点は住民が希望を抱ける産業を誘致することである。「日本アポロ計画」だ。背景に軍事目的があったとはいえ、ケネディ大統領のもとで「人類が月に行く」との国家目標は、アメリカ国民の精神を鼓舞し、団結させた。東日本地震災の復興を梃子にして、21世紀日本の国家目標を明らかにしていく。とくに高齢社会のビジョンを現実のものにしていくことである。「わたしたちの町は、わたしたちがつくる」という「フツー人の誇りと責任」(井上ひさし)で、東日本の復興を進めて行こう。

(注1)私有地を没収されたために裁判が多発したが、その問題はとりあえず措いておく。

(注2)「医療ツーリズム 日本でも」(2月17日付)

10月12日(水)表参道の喫茶店Dで「誰も通らない裏道」Kさんに会った。この喫茶店はかつて沢木耕太郎さんが打ち合わせに指定した場所だという。Kさんと電子出版や原発震災などを雑談。とくにネットでも公表している「731部隊と山下俊一」は、福島の被災者たちの人体事件が行われているのではないかとの重要な指摘だ。ある課題について実現すべく約束。議員会館に戻り、麹町から有楽町へ。拉致問題で打ち合わせ。たまたま読売新聞のO記者から特定失踪者・今井裕さん(1969年の失踪時、18歳)についての記事が送られてきた。私のコメントは調査会と警察庁との間に温度差があるというもの(記事は近く公開)。韓国からの情報で横田めぐみさん生存情報が出てくるのは、たいてい「6か国協議」や日朝交渉が動くきざしのあるときだ。2004年にめぐみさんが生存していたとの脱北者情報には疑問がある。めぐみさんを拉致した実行犯もその女性が「横田めぐみ」さんだとは知らなかった。しかもめぐみさんは朝鮮名で暮らしていた。さらに2002年の日朝交渉で拉致を認めて以降に、北が死亡したとする「横田めぐみ」さんが、情報の漏れるような場所にいるのか。もちろん情報は必要だが、「垂れ流し」報道は、混乱をもたらすだけではないか。何よりも韓国政府(議員)が横田めぐみさんや田口八重子さんの生存情報を、十分な根拠も示さずに流すことは、横田さんや田口さんのご家族を翻弄することになる。拉致被害者と特定失踪者が北朝鮮で生きている前提で交渉を進めることは当然のことだ。日本政府がなすべきことは、横田滋さんが強調するように「交渉をはじめることからしか進まない」という立場を実際に行動で示すことだ。外務省の田中均アジア大洋州局長(当時)が25回の秘密交渉を行ったうえで小泉訪朝が実現したような体制をただちに取ることである。そこからしかはじまらない。

<style>&amp;lt;!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Times; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:&amp;quot;MS 明朝&amp;quot;; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:&amp;quot;\@MS 明朝&amp;quot;; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;} @font-face {font-family:Osaka; panose-1:2 11 6 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 134676480 16 0 131219 0;} @font-face {font-family:&amp;quot;\@Osaka&amp;quot;; panose-1:2 11 6 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131219 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:&amp;quot;&amp;quot;; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; mso-pagination:none; font-size:12.0pt; font-family:Osaka; mso-hansi-font-family:Century; mso-bidi-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-font-kerning:1.0pt;} h3 {mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:&amp;quot;見出し 3 \(文字\)&amp;quot;; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0mm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0mm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:3; font-size:13.5pt; font-family:Times;} span.3 {mso-style-name:&amp;quot;見出し 3 \(文字\)&amp;quot;; mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:&amp;quot;見出し 3&amp;quot;; mso-ansi-font-size:13.5pt; mso-bidi-font-size:13.5pt; font-family:Times; mso-ascii-font-family:Times; mso-hansi-font-family:Times; font-weight:bold;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:Century; mso-ascii-font-family:Century; mso-fareast-font-family:&amp;quot;MS 明朝&amp;quot;; mso-hansi-font-family:Century; mso-font-kerning:0pt;} /* Page Definitions */ @page {mso-page-border-surround-header:no; mso-page-border-surround-footer:no;} @page WordSection1 {size:595.0pt 842.0pt; margin:30.0mm 30.0mm 30.0mm 99.25pt; mso-header-margin:42.55pt; mso-footer-margin:49.6pt; mso-paper-source:0; layout-grid:20.0pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --&amp;gt;</style>10月11日(火)3日に行われた「小沢一郎政治塾」。そこでメモしたことをときどきの出来事とともに紹介してきた。ここで突拍子もないことを書いておく。3年前にはじめて小沢一郎という政治家に会った。東京11区(板橋)から民主党の推薦を受けて立候補することが決まったときである。場所は民主党本部の代表室横の部屋だったか。さらに日を置いて赤坂の個人事務所でアドバイスを受けた。年が明けた新年にいきなり大山の事務所に顔を出したときにはビックリした。選挙戦の最中にも携帯電話に連絡があり、独自の世論調査に基づいて活動上の問題を指摘してくれた。石井一選対委員長(当時)と小沢さんの打ち合わせの結果、民主党から参議院選挙に出ることになったのは、総選挙で3000票ほど足らずに落選して、2か月ほど経ったころだった。おやっと思ったのは『小沢主義 志を持て、日本人』(集英社文庫)を読んだころからだ。ある政治家のイメージと重なってきた。参院選に当選してすぐに代表選挙があった。そのころには小沢さんの政治理念などを聞く機会も増えていた。イメージはさらに強くなっていった。高校時代から日本の政治家をこの眼で見てきた。テレビだけでなく演説会などだ。最初に「突拍子もないこと」と書いたのは、宮本顕治氏と重なるのだ。エレベーターでいっしょになったのが、いちばん近くで見たときだった。 <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS 明朝"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"\@MS 明朝"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;} @font-face {font-family:Osaka; panose-1:2 11 6 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 134676480 16 0 131219 0;} @font-face {font-family:"\@Osaka"; panose-1:2 11 6 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131219 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; mso-pagination:none; font-size:12.0pt; font-family:Osaka; mso-hansi-font-family:Century; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:1.0pt;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:Century; mso-ascii-font-family:Century; mso-fareast-font-family:"MS 明朝"; mso-hansi-font-family:Century; mso-font-kerning:0pt;} /* Page Definitions */ @page {mso-page-border-surround-header:no; mso-page-border-surround-footer:no;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> 威圧感があり声をかけるのもためらわれた。 私が最初の著作を出したときには、葉書をいただいた。2007年7月に宮本さんが亡くなったとき、私は朝日新聞にこんなコメントを出している。掲載されたなかから一部を引用する。「同じ山口県出身の岸信介、佐藤栄作両元首相と比べても、宮本さんが共産主義の道をたどっていなければ、総理になる能力を十分に持っていた。私は共産党が広く社会的に認知されるような提言を本にまとめたが、宮本さんに理解されず、90年に逆鱗に触れて除籍になった経緯があり、感慨深いものがある。とはいえ、恨みには思っていない」。小沢一郎さんとは出発点も世界観が異なることは明らかだ。小沢さんが「金権政治」の古い体質のなかから出発したところも真っ向から異なるだろう。しかし、政治家の「大きさ」という点で共通点を感じてきた。とはいえ誰にも言わなかった。あるときに60年代から70年代に宮本さんと交流を持ち、排除されたひとたちにそう伝えたところ、たいてい「そうかもな」という答えが戻ってきた。民主党支持者でないにせよ、小沢一郎待望論でデモも行えば、東京第5検察審査会の強制起訴に強い批判を持っている人たちだ。政治家としての「粒の大きさ」である。「カリスマ」という言葉を当ててもいい。物事の把握の仕方が「わしづかみ」で、大枠を捉える。いわゆる「全共闘世代」に小沢支持が多いのも、そんなところに理由があるのだろう。小沢批判に一貫する岩見隆夫さんも、戦後の政治家で印象に残るなかに、宮本さんとともに小沢さんをあげている。小沢さんから鄧小平の伝記を推薦されたときにも驚いたが、凡百の政治家とはスケールが違う。だからこそ乱世のいまこそ埋もれさせるわけにはいかない。そう思うのだ。