声をかけてきた男性は、私が12年半ほど出演してきた「ザ・ワイド」(日本テレビ系、2007年9月に終了)の熱心な視聴者だった。「せっかく来てくれたんだ。どうぞ入ってこの状態を見てください」そう言われてお邪魔をすると、玄関口、居間の家具類は大散乱。ヘドロで埋まっていた。「ここまで水が来たんです」とカーテンについた黒い汚れを示してくれた。地上から2メートルほどだ。「畳みも水で浮かび上がってきてね。びっくりしたよ。でも命があるだけでいいと思うしかないね」という。「これは珍しいものですよ」と指さされたところに眼をやれば、木製の箱がある。「日本で2台しか残っていない木製のタイムレコーダーです」。その貴重な機器も泥まみれだ。

黙々と作業を続ける奥様に話を聞いた。「避難している場所からここに来るにもガソリンがいる。足りないだけでなく、そのお金が大変なのよ。何とかして欲しい」。食料などは足りている。いまは安定して暮らすところとガソリン(代)が不足しているという。こうした切実な要望は、それからいたるところでお聞きすることになる。周辺の被災者たちもマスク姿で黙々と作業を続けている。ある住居の廃棄家具類のなかにドラミちゃんの人形があった。笑顔の人形の持ち主はどうしているだろうかとふと気になった。そのとき「向こうはもっとひどいよ」と男性が教えてくれた。

道路を左方向に曲って進む。少し広い道の左右には、やはり整然と家具類が積み上げられている。電器屋、居酒屋、スナック、葬祭店などが閉まったままだ。そんななかで花屋だけが店を開けていた。阪神大震災を経験した精神科医の中井久夫さんがまとめた『1995年1月・神戸 「阪神大震災」下の精神科医たち』(みずず書房)には、作家で精神科医の加賀乙彦さんが黄色いチューリップなど、多量の花を病院に持ってきてくれたというエピソードが紹介されている。「暖房のない病棟を物理的にあたためることは誰にもできない相談である。花は心理的にあたためる工夫のひとつであった」。

中井さんは「皇居の水仙を皇后が菅原市場跡に供えて黙祷されたのは非常によいタイミングであった」と書き、政治家についても言及している。「日本の政治家のために遺憾なのは、両陛下にまさる、心のこもった態度を示せた訪問政治家がいなかったことである」。他人事でなく耳が痛い。こんどの大震災にあって天皇陛下御夫妻が東京武道館の避難所を訪問し、膝をつき、すべてのグループに声をかけられたことは深く印象に残る。

中井さんはこうも書いている。「〈花〉が大事だという発想は皇后陛下と福井県の一精神科医がそれぞれ独立にいだかれたものだという。〈花がいちばん喜ばれる〉ということを私は土居先生(注、精神科医の土居健郎さんのこと)からの電話で知った」。私が持参したのは、花ではなく、リュック一杯のホッカイロだった。鍼灸師の竹村文近さんからいただいた多くのミニカイロをまだまだ寒い石巻の被災者にお届けしようと思ったのだった。やがて海に続く旧北上川に突き当たるところまで来た。瓦礫撤去の作業車が動いている。理髪店の前だ。そこに立っていると、また男性から声をかけられた。ここでも「ザ・ワイド」の視聴者だった。話をしていると三々五々、人々が集まってきた。

そこに理髪店を一人で営む女性がいた。地震に続いていっきょに津波が襲ってきた。「あわてて2階に逃げたのよ。それで助かった。でもお隣はおばあちゃんが亡くなって、寝たきりの旦那は行方不明。きっとそこに埋まっていると思う」。眼を向けると破壊された理髪店の横には「TAILOR」(洋服屋)と壁に表示した店がある。家屋は破壊されて開放されたまま。廃虚と化したむごい状態だ。「ほらあっちに信号機が見えるでしょ」示された方向を見ると、200メートルはある。女性の遺体はそこで発見されたという。おそらく瓦礫に埋まったままの被災者がまだまだいるのだろう。「もう収入がないんですよ。どうしたらいいんだろう」と理髪店の女性が言った。

阪神の大震災のときには、日本赤十字や中央共同募金会などに寄せられた義援金は、受け付け開始から1年で約1735億円。各被災者への配分は死者・行方不明者への見舞金10万円、住宅の全半壊者10万円、母子・父子世帯や重度障害者世帯など要援護家庭激励金30万円などであった。しかしこれで生きていけるはずもない。根本的には赤ちゃんからお年寄りまで毎月一定額を支給する「ベーシック・インカム」(最低生活保障)のようなシステムがあれば、まだ救われる。しかし理想は保持しつつも現実から出発するしかない。いつしか路上陳情会の様相を呈してきた。理髪店の女性に続いて横須賀に避難した女性がマスコミに対する苦情を口にした。「もうひどいのよ……」(続く)

マスクをした中年男女が寄り添うように眼下を見下ろしていた。そのうち女性が声にならない嗚咽をもらした。宮城県石巻市にある日和山からの残酷な風景。海辺に続く街並みがそっくり消えていた。人も猫も犬も緑萌える木々も……。生きとし生けるものほとんどすべてが失われていた。街や人間の記憶が喪失してしまった。事実はときに言葉をも奪ってしまう。あえて表現しようとすれば、現実の重さによってただちに陳腐化する。呆然と風景を見ていたら、いきなり記憶が重なった。写真でしか見たことのない光景。原爆投下後のヒロシマの街並み。あるいは大空襲後の東京。

宮城県石巻市は3・11の大震災で死者2127人、行方不明者2720人(3月29日午後9時現在)の被害を受けた。同僚の小見山幸治議員たちの車に便乗して東京を出たのは朝5時。仙台市内から支援物資を届ける女川町(死者283人。不明者826人。同前)に向う途上の石巻市で降ろしてもらった。避難所でなく、路上で出会った被災者たちから話を聞き、今後の救援・復旧に活かしていくためである。今回の震災体験は国会議員としてのあらゆる行動の「原点」になるだろうとの予感もあった。

大震災があった3月11日。私は議員会館の部屋に泊った。電車はとまり、車も大渋滞だった。余震の続く翌日に「死ぬな 生きろ」というテーマで書と写真を展示する藤原新也さんとお会いした。「人は犬に食われるほど自由だ」という衝撃的なフレーズと写真で構成された「メメント・モリ」(「死を思え」)の増補版をカバンに入れて東銀座の展示会に向った。藤原さんには言葉がいかに生まれてくるかをお聞きした。「メメント・モリ」の深くユニークな言葉群は、24時間という制約をつけて、写真を1枚1枚見つめながら口にしたものを編集者が記録していったという。

思想的な藤原さんの文章。それは考え抜いて紡ぎ出されたものでないことを知った。「それじゃあダメなんです」とも言われた。身体の奥深くから湧き上がってくるもの。魂の言葉化。「言葉は精神そのもの」(井上ひさし)である。あえてノートを取らないという取材方法論も教えてもらった。藤原さんはそれから数日して被災地に入った。現地からの報告はブログで公開された。メールでのやりとりで私はこう書いた。

「藤原新也様? 現地。お疲れさまでした。?「円顔」を手にした女の子を見て、こちらが励まされ、同時に「このこどもたち」の今日から未来に向けての日本への責任を感じております。?諸事いろいろ。ようやく現地に向います。?「書」のアドバイス。よろしくお願いいたします。有田芳生」

藤原さんからはこんな返事が来た。

「有田芳生さま

そうですか、行かれますか。?あの現場見なくしてこれからの時代の政治は出来ません。?菅さんのようにヘリコプターなぞに乗ってみる光景はテレビで見るのと同じですから行っても無意味です。?これはなかなか難しいところですが、まず石巻、陸前高田など完膚なきまでに叩きのめされた場に赴き、その匂いを嗅ぎ、後にできれば避難所のようなところではなく、道行く人々に話しを聞いてください。お気をつけて。?私も個展の売り上げを持って再度向かうつもりです。 藤原新也」

私はこのアドバイスに従った。政治に携わる者として、被災地の救援と復興に全力を尽すことは当然の責務だ。しかし事実=現場に立ち、全身の感覚を開いて、一人間存在として情況に身を置くことは、その大前提になるだろう。「調査なくして発言権なし」。参議院選挙に向けた行動でも、あるいは国会という場に入ってからも、ずっと主張してきた方法である。ここにおいて藤原さんの具体的提案と私のスタイルまったく一致した。問われるのは感性である。

車から下りた私はベージュのヤッケを着て、道路を渡ると狭い露地に入っていった。たちまち襲ったのはヘドロの臭い。堆積した泥山は果てしなく続いている。眼に入るのは道路の両脇に整然と積み上げられた生活用品の山であった。家具もあれば電気類もある。アニメのキャラクター人形もある。生活を支えた「すべて」が水に浸かっていた。「被災地のゴミ」という言葉で表現できるものではない。暮らしの温もりがついこの間まであった。住人の暮らし総体を津波が被い、引き吊りだし、強奪していった。しかも一瞬で。しばらく歩いていると被災した自宅を黙々と片づける男性と眼が合った。そして声をかけられた。(続く)

3月29日(火)本会議で両院協議会の報告があった。与野党の意見は一致せず。憲法60条2項の規定(「衆議院の議決を国会の議決とする」)により、平成23年度予算が成立した。会議の合間に被災地の外国人について書いたところ、さっそくある新聞社から問い合わせがあった。その延長で外国人の出国についても調べてみた。街を歩けば大震災が起きてから多くの外国人が日本を出たという話を聞く。板橋のある会社で働いていた中国人女性は、原発の放射能放出を理由に経営者にも無断で帰国。中国人だけで営んでいる池袋の中華料理店は閉まったままだ。入国管理局によれば、3月16日は出国のピークで通常の12倍、約2万人が再入国許可を取って日本から母国へ戻っている。入国管理局の統計によれば、日本に滞在する外国人は221万7426人(2008年末)。そのうち永住外国人(特別永住者40万9565人、一般永住者53万3472人。2009年末)約94万人は基本的に出国していない。この人たちを除くと約132万人。震災が起きた3月11日から約16万人強が出国している。約8分の1である。もちろんフランス人、アメリカ人なども日本を出ているが、これまた原発の危険を理由としている。誇大な風評による影響もある。しかし外国では日本より「原発震災」(石橋克彦さんの言葉。1997年)への危機感が強いのだ。

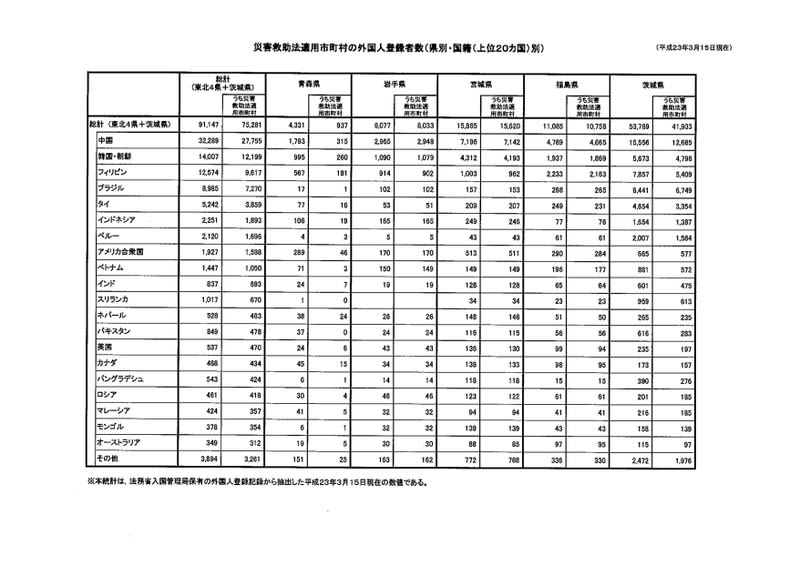

3月29日(火)予算委員会と本会議で予算3案が野党の反対で否決された。2時55分からの本会議までの間に書いている。先日の法務委員会で江田法相から、被災地(青森、岩手、宮城、福島、茨城)にいた外国人は7万人と発言があった。正確な数字を法務省に問い合わせると、該当県のなかで災害救助法適用市町村に外国人登録しているのは7万5281人(添付の表参照。クリックすれば拡大)。警察庁に問い合わせると、岩手、宮城、福島の各県警で確認した外国人の死者は15人(3月28日午後5時現在)。外務省を通じて安否確認依頼がされているのは11人。被災した県警察(岩手、宮城、福島)で把握している行方不明者は267人(いずれも3月28日現在)。合計278人が確認されている行方不明者だ。なお予算委員会で中野国家公安委員長が報告したところでは、今回の被災者で身元確認できない遺体は2501人(国籍は日本以外の可能性もある。3月29日午前6時現在)にのぼる。7万人の外国人のうち半数以上が茨城県在住だ。工場労働者として多くが働いている。しかし激震地域で暮らしていた約3万5000人の外国人の現状は充分に把握されていない。基礎自治体が破壊された現状で、多くの外国人の安否も確認されていないのだ。入国管理局によると、安否確認のための出国事実があるかどうかの確認は87件(3月24日現在)。入管は外国人の指紋、顔写真などのデータを把握している。遺体の人定について個人識別情報の提供を警察庁と協議中だ。海外から緊急救助隊約1000人が入国(3月12日から24日まで)している。外国人被災者の安否については報道の「盲点」でもある。

3月25日(金)東北関東大震災から2週間。時間の進み方がまったく跛行的だ。最初の1週間は遅々としていたが、この数日はまたたくまに感じられる。本会議が終わったとき、公明党の谷合正明さんに声をかけられた。昨日事務所にファクスをお送りしていたからだ。消費者問題に関する特別委員会の委員長を務める谷合さんの采配が、とても新鮮だったことを感想として書いた。普通は事務方が準備した書面をほぼそのまま読み上げる。したがって委員の名前を呼ぶときもたとえば「有田芳生クン」となる。ところが谷合さんは委員名を「~さん」と語っていた。「軋轢はありませんでしたか」と聞けば「こうするといえばそれで通りました」とのこと。ある政策秘書に聞いたところ、社会党の土井たか子さんが衆院議長だったとき、議員の呼び方を「~さん」に変えたという。ところが再び男性議長になって元に戻ってしまった。言葉とは精神。国会でももっと世間に近い言葉を使うべきだ。参議院の五車堂書房で自民党の林芳正さんと民主党の津村啓介さんによる『国会議員の仕事』(中公新書)と共産党の不破哲三さんの『不破哲三 時代の証言』(中央公論新社)を購入。

3月24日(木)午後からの法務委員会。大震災適用の法律などについて質疑があったが、なかでも被災地の治安状況についての警察庁の報告が興味深かった。事件など大きな問題は起きていないという。ただし窃盗が多い。車や自転車がない状況のもとで、被災店舗からの窃盗や被災した車からガソリンが抜かれることがあるそうだ。地震発生からしばらくは「110番通報」が6倍に。内容は「不審車両を見た」というものが多かったが、いまでは通報は通常の1、2割り増し程度になった。ほかには給油トラブルが多い。ガソリンを買うのに10キロも並び、その時間は10時間だったそうだ。ガソリン事情は現在では地域差もあるが改善されつつある。住民からは「パトカーを見ると安心する」との声が寄せられているので、パトロールを強化する方針が出された。これが警察庁の見解だ。しかし一方で、現地では事件についてさまざまな風評も流れている。まさに真偽不明。被災地の治安情報を正確に伝えることもまた必要な課題だ。

3月22日(火)午後6時。朝から予算委員会。野党各党の質疑がさっきまで行われた。ツイッターにも書いたが、こうしたときに「ひと」がよく見える。社民党の福島瑞穂さんの原発についての質問は、8分間という短い持ち時間にも関わらず、本質をついていた。しかしもっとも印象に残ったのは、自民党の森まさこさんだった。福島県いわき市の出身。最初から涙ぐんでいた。驚いたのは、10分以上の質問時間(参議院の場合は、「片道」方式で、答弁時間を気にせずにまるまる10分質問できる)、その声はずっと悲しみに満ちていた。この10日間に実感した故郷の惨状が身体全体に沈潜しているのだろう。いま思う。形式的な弔い言葉の空虚と内実。黙しても表現している「言葉」がある。身体そのものが語ることがある。ならば魂の感じられぬ形式言葉を無理に発することもないだろう。語るほどに揮発していく言葉。それは存在の言葉ではなく、廃虚。生きるために伝達を目的として生まれたコトバは、いつからこれほどまでに軽くなっていったのか。パフォーマンスのコトバ、パフォーマンスの出で立ち。他山の石としたい。

3月21日(月)飯島勲元首相首席秘書官が、 首相は現場視察を慎めと正論を語っている(「官邸は大局見据えビジョンを」、朝日新聞)。たしかに「いま」がその時期ではないだろう。そんな談話のなかで「被災地への物資供与でも、政治家が現地に入ってはダメだ」というところにひっかかった。「農林水産省が食料を集めて自衛隊が運んで届けるしかない」というのだ。基本はそのとおりだろう。しかし被災地には残念ながら「盲点」が多く生まれている。たとえば避難所ではなく、自宅で退避している被災者たちだ。ここに救援物資は届いていないという声が多い。ならば現地に入る条件のある議員が、本来の仕事に差し付かえない限りで行動することは必要だ。同期の田城郁さんからの報告を紹介する。「昨日は、ケータイの通じない釜石から宮古の沿岸部に入っていたので、メールが滞ってしまいました。すみません。昨日、大槌町の城山公園にある避難所に物資を持って入りました。そこを管理している平野さんという役場の総務課の方の訴えです。ちなみに、役場の総務課10人の内、5人が亡くなるか不明。

1、とにかく、情報がほしい。電源がなく、テレビ・電話なく、不安感が増すばかり。避難民は、肉親の安否を知りたがっているが、もう限界。

2、マスコミが、無礼千万。必死に避難民のために、仕事をしている最中に、同じことを、何回も何回も聞いてまわる。自分も被災し、疲弊しているなかで、本当に頭に来る。と、憤慨していました。

3、津波の被災は、阪神の被災とは違う。倒壊なら確実にその下に、亡きがらがあるが、津波は、全てもっていかれる。みんな、津波の歴史の中で、それを知っている。捜してはいるが、覚悟している。以上。」

3月20日(日)午後1時半。議員会館にて。福島県いわき市で被災された方からメールをいただいた。「小名浜港も通れるようになり物質が届いているようですが、避難所行きで家にいる人にはまだ届いていません。毎日1日を暮らすのも大変で今は1日一食で暮らしています。水道も復旧しているようですが私の所はまたでません。ガソリンも昨日市長が何ヶ所かにタンクローリがくるときき行きましたがすでに300台以上並んでいて入れられません」。被災地では避難所には救援の手が届いているようだが、他の方からの連絡でも自宅で過ごしている被災者に物資が不足している。自衛隊も救援から支援に比重を移しつつある。その移行の理由が住民に知らされないと「見捨てられた」といった意見になっていく。正確な情報伝達も緊急の課題だ。現地に入っている同期の田城郁さんから報告。「昨夜、JR貨物のガソリンや灯油を積んだタンク車が18両、盛岡駅に到着。40台のタンクローリーに載せて、被災地を中心に県内に向けて、輸送されました。こういう情報を県民に流すと、落ち着いて買いだめや長い列も緩和されると思います。宣伝活動、情報伝達、情報開示も、支援活動には重要ですね」。対策本部に届ける。

3月20日(日)宮崎にいる未知の女性からメールが来た。福島県の知人から田村市に支援物資が届かないと知らせがあったという。連絡を取り、現地近くにいる女性に電話をした。原発からの避難で5000人が退避しているが、食料や暖をとるための生活物資などが届いていない。「殺さないでください」と悲痛な訴え。一方で宮崎からのカイロは届いている。「放射能が恐いから行くのはイヤだ」というトラック運転手の意見も聞いた。支援ボランティア準備室のメンバーになった同期の石橋通宏さんに連絡。災害対策本部と官邸に情報を届けてもらった。それぞれの県の対策本部も通信回線が限られているので、なかなかつながらない。情報が届いても優先順位をいかに判断しているのか。いくら現地の「悲鳴」を届けても、フィードバックがない。改善あるいは解決されたのかも不明のまま。東北関東大震災は現地に入った藤原新也さんの目撃でも、あまりにも被災地の範囲が広い。やはり被災各県に政府の対策本部を設置すべきだ。