12月30日(日)京都らしい寒さに戻った晴れの一日。長岡京市では「ヨシフさんですよね」と女性から声をかけられたのでびっくり。四条河原町から三条に向って歩く。駸々堂、ミレー書房、丸善などの書店はすでになし。寺町三条にある「三嶋亭」では、牛肉を買うために長蛇の列。錦市場の雑踏へ入る。黒豆納豆を買った店では記念写真。「次は頑張ってくださいね」との声。新党日本の歩く広告塔だ。「田中鶏卵」では、だし巻き玉子を買うために、ここでも多くの人が近くの路地で並んでいた。「珉珉」で学生時代と同じように餃子、焼きそば、瓶ビール。「フランソワ」で珈琲を飲みながら読書。木屋町から祇園へ。浄土宗の総本山である知恩院を歩く。神社仏閣ではなぜか内省的になるから不思議だ。静寂な境内から円山音楽堂。高校時代にガールフレンドと政治集会に来て宮本顕治の演説を聞いたのもここなら、大学時代に1000人を超える人たちの前ではじめて話をしたのもこの場所だった。記憶にあるよりもずっと狭い空間であることにいささか驚いた。あれからもう40年にもなる時間の不思議。親鸞上人の墓所である大谷祖廟。一心に祈っている女性の姿が印象的だった。 美しい花文字の「信心」という言葉を見ていたら、花街の女性らしい方から「選挙、残念でしたね」と声をかけられた。「黒川さんは早すぎましたね」と言われたので一瞬何だかわからず。そうか黒川紀章さんのことだ理解して、最後にお会いしたときのことを伝えた。「同じ党でしたものね」と言うので、「いえ」と説明。八坂神社まで歩き、気まぐれにおみくじを買う。四条通りが見えるところでは奈良から来たという青年たちに励まされる。「おんどれ!さっさと行かんかい!」の罵声に驚き、路上を見るとバイクに乗った中年男がバスに向って叫んでいる。バス停前にいたバイク男にクラクションを鳴らしたのが気にくわなかったようだ。昨夜の蕎麦屋といい、感情爆発の水位がとても低くなっている。電車内でも中高年の暴力事件が増えているのは、内面の危機がどこかで進行しているからだろう。長岡京から大山崎まで歩いたのは、私たちの高校を見るためであった。校舎はすべて姿を消し、校庭の一画に仮校舎が立てられていた。それでも〈わたしたち〉が経験したことや、そこで育まれた精神はそれぞれの心のなかで消えていない。何もない空間に想い出が蘇ってくるのはそのためだろう。あのころの思いーー新しい日本??はまだ潰えていない。

美しい花文字の「信心」という言葉を見ていたら、花街の女性らしい方から「選挙、残念でしたね」と声をかけられた。「黒川さんは早すぎましたね」と言われたので一瞬何だかわからず。そうか黒川紀章さんのことだ理解して、最後にお会いしたときのことを伝えた。「同じ党でしたものね」と言うので、「いえ」と説明。八坂神社まで歩き、気まぐれにおみくじを買う。四条通りが見えるところでは奈良から来たという青年たちに励まされる。「おんどれ!さっさと行かんかい!」の罵声に驚き、路上を見るとバイクに乗った中年男がバスに向って叫んでいる。バス停前にいたバイク男にクラクションを鳴らしたのが気にくわなかったようだ。昨夜の蕎麦屋といい、感情爆発の水位がとても低くなっている。電車内でも中高年の暴力事件が増えているのは、内面の危機がどこかで進行しているからだろう。長岡京から大山崎まで歩いたのは、私たちの高校を見るためであった。校舎はすべて姿を消し、校庭の一画に仮校舎が立てられていた。それでも〈わたしたち〉が経験したことや、そこで育まれた精神はそれぞれの心のなかで消えていない。何もない空間に想い出が蘇ってくるのはそのためだろう。あのころの思いーー新しい日本??はまだ潰えていない。

12月29日(土)晴れ。長く暑い夏が終わり、短い秋を味わうこともなく冬へ。京都は寒さを感じさせない温かさ。おかしな気候に季節の「らしさ」を求めてしまう。京都駅に着いたのは12時53分。1時からの同窓会に間に合わせるためタクシーに乗った。「○○福萬」さんという名前の運転手さんに「ふくみつさんとお読みするのですか」と聞いたところ「ふくまん」さんだった。洛外からのお客に「縁起がいいから宝くじを京都で買っていきます」などと言われるそうだ。タクシー業界も厳しく、ガソリン代値上げの影響を口実に、来年からは賞与なし、毎月燃料代として5000円を給料のなかから引かれるという。営業車をリースしているわけではないのだから、会社の横暴だ。中京区堺町三条上ルの「タントタント」へ。高校時代の仲間たちの同窓会はすでに30年ほど続いている。毎年この日に集まることになっているから「29会」。今年は男性6人、女性6人の出席。となりに座ったSさん(女性)がいきなり「来年のアメリカ経済はどうなるの」と聞いてきた。経済評論家が好転するというのを聞いて「ほんまかいな」と思ったという。働く女性として、家計を見る女性として、アメリカ経済の日本への影響が気になるのだ。 サブプライムローン問題などでバブルは崩壊すると見るエコノミストの見解を伝える。「日本近代の転倒性」で、経済の歪みは日本が先行し、それがアメリカでも起りつつある。大統領選挙の候補者がJ・Fケネディの語った「希望」を国民に伝えようとしている背景には、不安が広がりつつあるからだ。グランシェフの河上昌実さんがご挨拶にやってきた。京都に4軒、大阪に1軒のイタリアレストランを経営し、江戸の田沼意次時代にできた蔵には2万本のワインが貯蔵されている。いまイタリアのリミニ近くに日本人向けの宿泊施設(15人規模)を作る計画を進めていると聞いた。私たちの話題のなかにも「定年後」の暮らし方がのぼるようになってきた。まさに「思えば遠くに来たもんだ」。二次会はイノダ珈琲本店。三次会は町家を改装したバー「K家」。河原町に出て由緒ある蕎麦屋。狭い店は満席。注文のいき違いでテーブルの異なる男女酔客から「サービス業やろー!」「どうなってんねん」と尖った罵声。供し手はただひとり。接客に2人の男性。忙しさが原因とはいえ、問題の発生は正しく注文を伝えていないことにある。それにしても誤りを正すのに怒鳴り上げるとは迷惑千万。「品格」どころか「品性」の問題。木屋町を駅まで歩く。京都のこの界隈も若者たちの街になりつつあるようだ。

サブプライムローン問題などでバブルは崩壊すると見るエコノミストの見解を伝える。「日本近代の転倒性」で、経済の歪みは日本が先行し、それがアメリカでも起りつつある。大統領選挙の候補者がJ・Fケネディの語った「希望」を国民に伝えようとしている背景には、不安が広がりつつあるからだ。グランシェフの河上昌実さんがご挨拶にやってきた。京都に4軒、大阪に1軒のイタリアレストランを経営し、江戸の田沼意次時代にできた蔵には2万本のワインが貯蔵されている。いまイタリアのリミニ近くに日本人向けの宿泊施設(15人規模)を作る計画を進めていると聞いた。私たちの話題のなかにも「定年後」の暮らし方がのぼるようになってきた。まさに「思えば遠くに来たもんだ」。二次会はイノダ珈琲本店。三次会は町家を改装したバー「K家」。河原町に出て由緒ある蕎麦屋。狭い店は満席。注文のいき違いでテーブルの異なる男女酔客から「サービス業やろー!」「どうなってんねん」と尖った罵声。供し手はただひとり。接客に2人の男性。忙しさが原因とはいえ、問題の発生は正しく注文を伝えていないことにある。それにしても誤りを正すのに怒鳴り上げるとは迷惑千万。「品格」どころか「品性」の問題。木屋町を駅まで歩く。京都のこの界隈も若者たちの街になりつつあるようだ。

12月28日(金)パキスタンのブット元首相暗殺、薬害肝炎の全面解決への動き、日中首脳会談などなど、世界はこの1日の間にも大きな変化を続けている。11月の物価が0・4パーセント値上がりしたからといって、これがデフレからの脱出を示しているわけではない。原油価格の上昇を反映しているから、家計がこれを負担していくことになる。1998年から賃金は下りっぱなし。このうえ増税などとはおかしなこと。コンパクトな主張を新春から配布する「新党日本 東京都第一支部NEWS」に書いた。ジムで2007年の「泳ぎ納め」。平河町のヘッドオフィスで田中康夫代表、平山誠総務局長と打ち合わせ。そこに「NEWS」が届いた。2008年1月3日には埼玉県川越で、7日には東京荻窪と銀座で街宣活動を開始する。新宿で竹村文近さんの鍼治療「打ち納め」。常盤新平さんとご挨拶。終わったところで山下洋輔さんとまたまたすれ違い。明日から外出せずに新年コンサートの準備だという。「ぶっ飛んだのを書いてくれましたよ」というのはパンフレットに寄稿した玉木正之さんのこと。竹村治療院の待合室に「NEWS」を置いてくれた。「もっとありませんか」とうれしい依頼。紀伊国屋書店へ。ビデオショップで川島雄三監督の「女は二度生まれる」を探す。池袋「おもろ」。店主がトイレの入り口に「NEWS」を貼ってくれた。 沖縄戦で日本軍が集団自決の命令を出したかどうか。教科書検定をめぐって議論が続いている。大江健三郎さんの裁判が注目され、そこで司令官が「自決」を命じたかどうかが争点となっている。私はかつて「朝日ジャーナル」で自分の母親などを殺害せざるをえなかった金城重明さんを沖縄で取材したことがある。話を聞きたいと伝えたところ、「しばらく考えさせて欲しい」と言われた。渡嘉敷島の自決現場を歩いたあとで金城さんに連絡したところ、取材に応じてくれたことを思い出す。大江裁判のなかで語っている地獄を「諸君」(2月号)の秦郁彦さんの原稿で読んだ。裁判では司令官が命令を下したかどうかが争点となっているが、そこにとらわれていては全体像は視えない。日本軍がいたところで集団自決が起きたこと、正規軍の一員である「防衛隊」から手りゅう弾を渡され、軍命令だと言われたことなどは、何人もの証言で明らかなことだ。米軍包囲下の異常事態にあって、「軍の命令だ」と住民に伝えたのが村長や教員であっても、日本軍が集団自決に「命令」を出していたことは否定できない歴史の事実だ。本土の新聞では大きく報じられない情報格差。「沖縄タイムス」のキャンペーンは注目すべき内容だ。

沖縄戦で日本軍が集団自決の命令を出したかどうか。教科書検定をめぐって議論が続いている。大江健三郎さんの裁判が注目され、そこで司令官が「自決」を命じたかどうかが争点となっている。私はかつて「朝日ジャーナル」で自分の母親などを殺害せざるをえなかった金城重明さんを沖縄で取材したことがある。話を聞きたいと伝えたところ、「しばらく考えさせて欲しい」と言われた。渡嘉敷島の自決現場を歩いたあとで金城さんに連絡したところ、取材に応じてくれたことを思い出す。大江裁判のなかで語っている地獄を「諸君」(2月号)の秦郁彦さんの原稿で読んだ。裁判では司令官が命令を下したかどうかが争点となっているが、そこにとらわれていては全体像は視えない。日本軍がいたところで集団自決が起きたこと、正規軍の一員である「防衛隊」から手りゅう弾を渡され、軍命令だと言われたことなどは、何人もの証言で明らかなことだ。米軍包囲下の異常事態にあって、「軍の命令だ」と住民に伝えたのが村長や教員であっても、日本軍が集団自決に「命令」を出していたことは否定できない歴史の事実だ。本土の新聞では大きく報じられない情報格差。「沖縄タイムス」のキャンペーンは注目すべき内容だ。

12月27日(木)晴れ。あっと驚く番組は、わが「ザ・ワイド」の森富美さんが司会だった。民主党の原口一博さんが同僚に怒り、自民党の山本一太さんのぼう然とした顔が印象的。言葉には気をつけなければならないなと当たり前のことを思う。収録された番組は全体のごく一部。実際にはもっと激しいやりとりがあったことだろう。あまり好きではない「品格」という言葉が浮かんできた。自壊的言動の影響が読めないのは困ったもの。川上弘美さんの『東京日記2 ほかに踊りを知らない』(平凡社)を読んでいて、感覚的かつ自覚的な言葉遣いをする作家だなと再確認。その川上さんが『文學界』(12 月号)の新人賞選評で言葉について書いていた。「言葉を使うのは、小説や評論を書く時だけではありません。なんでもなくお喋りをする時にも、自分自身と対話する時にも、愛する者に言葉を差し出す時にも、言葉は使われます」と綴り、最後にこう述べている。

言葉を好きなひとたちはみんな、どんな瞬間も、言葉を大切にていねいに扱いたいと思ってるんですよ。きっと。 「言葉を大切にていねいに」しかも現実を生き生きと描写する新しい才能に出会ったと経験したのは、やはり『文學界』に掲載された川上未映子さんの「乳と卵」である。新しい文体の誕生に驚く。『先端で、さすわ さされるわそらええわ』(青土社)という奇妙なタイトルの新刊が出た。ミュージシャンゆえに現実が異なって映じるのだろう。『文藝春秋』(1月号)で「驕るな、ミシュラン」を寄稿した友里征耶さんのブログで、ミシュランが「正誤表」を公表したことを知った。店名の数多の誤記には呆れたが、疑惑を感じるのは、「千葉産の伊達地鶏」を「地養鶏」と訂正した「森本XEX」(一つ星)だ。友里さんが指摘するように、調査員の舌がおかしいのか、それとも店の説明が虚偽だったのか。発売とともに予約が殺到した店が多かったと聞く。ところがキャンセルが増えたそうだ。いっきょに権威が落ちるから世論(世間の噂)は怖い。知人から連絡があり。店主が亡くなってから閉まったままの神保町「北京亭」が新しい年に再開するという。かつての従業員が戻ってくるようだ。味が変わらないことを望むばかり。新橋「まさお」で新党日本の忘年会。銀座「ル・ヴェール」に寄って今年最後のご挨拶。

「言葉を大切にていねいに」しかも現実を生き生きと描写する新しい才能に出会ったと経験したのは、やはり『文學界』に掲載された川上未映子さんの「乳と卵」である。新しい文体の誕生に驚く。『先端で、さすわ さされるわそらええわ』(青土社)という奇妙なタイトルの新刊が出た。ミュージシャンゆえに現実が異なって映じるのだろう。『文藝春秋』(1月号)で「驕るな、ミシュラン」を寄稿した友里征耶さんのブログで、ミシュランが「正誤表」を公表したことを知った。店名の数多の誤記には呆れたが、疑惑を感じるのは、「千葉産の伊達地鶏」を「地養鶏」と訂正した「森本XEX」(一つ星)だ。友里さんが指摘するように、調査員の舌がおかしいのか、それとも店の説明が虚偽だったのか。発売とともに予約が殺到した店が多かったと聞く。ところがキャンセルが増えたそうだ。いっきょに権威が落ちるから世論(世間の噂)は怖い。知人から連絡があり。店主が亡くなってから閉まったままの神保町「北京亭」が新しい年に再開するという。かつての従業員が戻ってくるようだ。味が変わらないことを望むばかり。新橋「まさお」で新党日本の忘年会。銀座「ル・ヴェール」に寄って今年最後のご挨拶。

12月26日(水)統一教会の文鮮明教祖の体調悪化。日本人信者に通達されていたほど重病ではないようだ。内部情報によれば、ニューヨーク、フィリピンと海外で活動して韓国に戻ったところ、疲労で発熱したという。年末の献金集めの動機付けにするところが「霊感商法」の教団らしい。某政党の機関紙で政治記者を務めた男がいまは傘下の「東京○○」で働いている。「女性の人権」を声高に語りながら、上海に行っては買春を繰り返す行状に唖然ぼう然。王貞治監督の二女が朝青龍の担当医との結婚を延期したのは、同伴ハワイ旅行から帰国するときの機内で読んだ「週刊新潮」の記事(婚約者が訴えられたセクハラ裁判)が原因だった。何だか「噂の真相」の「1行情報」のよう。そろそろこのブログも刷新すべき時期かなどと考えている。新党日本のヘッドオフィスで新年から配布するビラの最終的なチェック。街宣は新宿から中野を通って杉並へ。細かい路地を走って練馬。政党や候補者(衆議院選挙)ポスターが増えはじめている。いちばん目立つのは公明党のもの。「公明党が推進。『高齢者いきいき健康券』の利用拡大を!」というポスターがあった。運転をしてくれているFさんが「あれは区の宣伝物にあったイラストと同じですよ」と教えてくれた。そこで練馬区役所に行った。総合受付にあった「練馬区 高齢者いきいき健康事業のご案内」というチラシを見れば、公明党のポスターと同じイラストが使われている。 福祉部高齢社会対策課に行って課長補佐に話を聞く。「(公明党が)同じイラストを使っていることは知っていました」という。作成時期は練馬区のほうが先だ。ならば著作権に問題はないのかと問えば、しばらくして担当者が広報から調べてくれたわかった。『介護と福祉イラスト集』(MPC)にあったものを使用しているので、問題はないという。たしかに法律上は問題がない。しかし区の施策のための宣伝物のイラストとまったく同じものを公党が宣伝物に使うのは、作為的だ。1266点のイラストのなかの1点が偶然いっしょになったなどとは普通は考えられない。腕のいいイラストレーターのいる公明党なのだから、独自のイラストを使うべきではなかったか。神保町で車を降りて東京堂書店。佐野衛店長に年末の挨拶。「家康」で岩波ホールの原田健秀さん、東京新聞編集委員の大谷弘路さんと映画談義。アンジェイ・ワイダ監督の「カチンの森」が完成したと聞いた。スターリン政権による25000人のポーランド人大量虐殺事件がとうとう映画になった。父親を事件で殺害されたワイダにとってはライフワーク。残念ながら日本公開の来年上映はフィルムの値段が高すぎて困難だという。

福祉部高齢社会対策課に行って課長補佐に話を聞く。「(公明党が)同じイラストを使っていることは知っていました」という。作成時期は練馬区のほうが先だ。ならば著作権に問題はないのかと問えば、しばらくして担当者が広報から調べてくれたわかった。『介護と福祉イラスト集』(MPC)にあったものを使用しているので、問題はないという。たしかに法律上は問題がない。しかし区の施策のための宣伝物のイラストとまったく同じものを公党が宣伝物に使うのは、作為的だ。1266点のイラストのなかの1点が偶然いっしょになったなどとは普通は考えられない。腕のいいイラストレーターのいる公明党なのだから、独自のイラストを使うべきではなかったか。神保町で車を降りて東京堂書店。佐野衛店長に年末の挨拶。「家康」で岩波ホールの原田健秀さん、東京新聞編集委員の大谷弘路さんと映画談義。アンジェイ・ワイダ監督の「カチンの森」が完成したと聞いた。スターリン政権による25000人のポーランド人大量虐殺事件がとうとう映画になった。父親を事件で殺害されたワイダにとってはライフワーク。残念ながら日本公開の来年上映はフィルムの値段が高すぎて困難だという。

12月25日(火)晴れ。ヘッドオフィスで初春から配布する東京第一支部のビラ原稿を最終的チェック。田中康夫代表とWEBラジオの収録。赤坂のANAインターコンチネンタルホテルで小林よしのりさんの「わしズ厶」(小学館)座談会。ほかの出席者は評論家の切通理作さん、文芸評論家の富岡幸一郎さん。テーマは〈「メディアの虚実」と漂流する日本〉。「『恋愛論』読みましたよ」と切通さんに伝えたところ「お恥ずかしい」。仕事を通して好きになった女性との顛末をあからさまに表明した体験記。その心境を妻に伝えた経過もそのまま書いた結果は離婚。くだんの女性も当然のように門前払い。はじめは他人のことのような書きかたをしていたという。座談会はおもにテレビの影響力を中心に進む。私の立脚点はエンツェンスベルガーの「意識産業」だ。「意識」は「他者との対話のなかで」生産され、「意識産業」がそれを再生産する。ヒットソングを生みもすれば、思想を空っぽなスローガンにも変えてしまう。小泉「郵政選挙」のように絶叫スローガンが力を持ってしまうこともしかり。テーマが歴史認識に進む可能性があったので、秦郁彦さんの「徹底検証 沖縄戦集団自決と大江健三郎裁判」(「諸君」2月号)などを読んでいったが、そこまではテーマとならず。 作家の目取真俊さんが「琉球新報」(11月3日付)で小林さんの「SAPIO」論考(漫画)(「集団自決の真相を教えよう」)を批判したことを知る。小林さんはある集会で会った記者に反論を書かせるよう求めたところ、それが認められる。原稿は12月18日に掲載された。新聞社内部で激しい議論があったことは推測に難くない。その結論として批判者と同じスペースを割いたことは画期的だ。「言っておくがわしは、確実な証拠が出たら軍命説でも構わない。しかし当時の沖縄県民が主体性なき民だということになるのが解せないのだ」と小林さんは書く。集団自決に日本軍が関与したことは否定できない。論点は軍の命令があったかどうか。史実を求める議論は必要だが、死者を統計的数字で扱うような論者がままいることには違和感を感じてしまう。事実があり、それを起点に作家や漫画家が想像力を働かせて「真実」に迫っていく。その想像力が事実と離れることもあれば、接近していくこともある。歴史認識は「立場」でもあるから難しい。「琉球新報」「沖縄タイムス」が本土の新聞と紙面構成が大きく違うことを再確認。銀座のバー「松円」でマスコミ関係者の忘年会。知人から呼び出しがあり「リボン」で女性奏者たちによる演奏を聴く。

作家の目取真俊さんが「琉球新報」(11月3日付)で小林さんの「SAPIO」論考(漫画)(「集団自決の真相を教えよう」)を批判したことを知る。小林さんはある集会で会った記者に反論を書かせるよう求めたところ、それが認められる。原稿は12月18日に掲載された。新聞社内部で激しい議論があったことは推測に難くない。その結論として批判者と同じスペースを割いたことは画期的だ。「言っておくがわしは、確実な証拠が出たら軍命説でも構わない。しかし当時の沖縄県民が主体性なき民だということになるのが解せないのだ」と小林さんは書く。集団自決に日本軍が関与したことは否定できない。論点は軍の命令があったかどうか。史実を求める議論は必要だが、死者を統計的数字で扱うような論者がままいることには違和感を感じてしまう。事実があり、それを起点に作家や漫画家が想像力を働かせて「真実」に迫っていく。その想像力が事実と離れることもあれば、接近していくこともある。歴史認識は「立場」でもあるから難しい。「琉球新報」「沖縄タイムス」が本土の新聞と紙面構成が大きく違うことを再確認。銀座のバー「松円」でマスコミ関係者の忘年会。知人から呼び出しがあり「リボン」で女性奏者たちによる演奏を聴く。

12月24日(月)晴れ。『カレセン?枯れたおじさん専科』(アスペクト)が発売となった。新宿の紀伊国屋書店には50冊入荷。1階の新刊コーナーと6階のタレント本コーナーに置かれ、すぐに1階では売り切れてしまったというから驚く。編集者が想定している読者対象は20代から30代の女性。その世代にとって「おじさん」は特別な存在なのだという。「ちょいワルオヤジはもう古い!今、枯れたおじさんがステキです。男の色気は50から」というのが宣伝文句。ホントかな。もしかしたら買っているのはその「おじさん」かもしれない。そう思って取材してくれたSさんに電話。どうやら購買層は「おじさん」よりも30代女性のようだ。「枯れたおじさん」という感覚には違和感がある。その世代ギャップは仕方がない。私たちもまた30代にあって50代ははるか遠い存在だった。そこにプラスイメージが与えたのならそれでよしとしなければなるまい。草野仁さんがよくいっていた「人生7掛け論」でいえば、現在の50歳は昔の35歳ぐらいにあたる。実感としてはそうなのだが、同世代でもどんどん老けていく人がいる。加齢の不思議だ。池袋「おそめ」で撮影した写真はなかなかいいと気に入った。 昨日に続いて銀座のアップストア、そして教文館と「おじさん」は歩く。壹眞珈琲店でブレンドを注文したら店主夫人だろうか、「メリークリスマス」とケーキを持ってきてくれた。しばらく読書。昨日のブログに書いた「高校時代からの理想」とは何かと考えていた。それを言葉にすれば「人間の顔をした政治」の実現ということだろう。実現するのは至難の仕事。接近するだけでも社会の様相は変わってくるはずだ。田中康夫さんの仕事は毎日新聞が「長野革命」と書いたように、それだけの成果があったからだ。イデオロギーで否定的に裁断することに現実的意味はなく、そこに生まれた細かい息づかいに真実はある。「人間の顔をした政治」のイメージは、「見えないものを見る」努力をすることでもある。宮地尚子さんの『環状島=トラウマの地政学』(みすず書房)を読んでいたら、「こういうことだ」という記述を発見した。

昨日に続いて銀座のアップストア、そして教文館と「おじさん」は歩く。壹眞珈琲店でブレンドを注文したら店主夫人だろうか、「メリークリスマス」とケーキを持ってきてくれた。しばらく読書。昨日のブログに書いた「高校時代からの理想」とは何かと考えていた。それを言葉にすれば「人間の顔をした政治」の実現ということだろう。実現するのは至難の仕事。接近するだけでも社会の様相は変わってくるはずだ。田中康夫さんの仕事は毎日新聞が「長野革命」と書いたように、それだけの成果があったからだ。イデオロギーで否定的に裁断することに現実的意味はなく、そこに生まれた細かい息づかいに真実はある。「人間の顔をした政治」のイメージは、「見えないものを見る」努力をすることでもある。宮地尚子さんの『環状島=トラウマの地政学』(みすず書房)を読んでいたら、「こういうことだ」という記述を発見した。

人生にはいつどんな不幸や災厄が襲いかかるかわからないという認識や、人は誰も災厄に深く傷つくものだという理解が共有されている社会、他者への痛みへの感受性や優しさに高い価値がおかれている社会(後略)……。

精神科医としてさまざまな人間的苦痛に付き合ってきた宮地さんならではの著作は、多くのことを問いかけている。「セクハラ」裁判がはじめて行われたのは1989年。その原告女性と支援組織との軋轢などはとてもよくわかる。「運動体の〈同一化幻想〉」が「内輪もめ」や「内部分裂」を引き起こす。しかし「セクハラ」という言葉が社会的に認知されることで、問題が浮き彫りになり、裁判への動機にもなっていった。「そこにある」事態を新しい言葉で表現することはとても意味あることなのだ。そんなことを思いながら新橋まで歩き、地下鉄で表参道。ジムで泳ぐ。

12月24日(月) 16日から18日までワシントンで統一教会の集まりがあった。信者たちに衝撃を与えたのは、17日の訓読会に文鮮明教祖が出席しなかったことだ。文教祖はこれまで何度か心臓手術を行っている。「いま体調が非情に悪い」と会場にいた信者たちには教えられた。妻である韓鶴子女史は、泣いているばかりだったと現地からの情報は伝えている。米寿の祝いを1年早めて行ったのも、体調悪化が理由だった。もっとも教祖の体調を伝えることで、年末までの献金を求める動機にも使われている。ある地域で信者に送られたメールにはこう書かれている。「つきましては全家庭の皆様に真のお父様の身体の御健康の為に祈祷して頂きたい事と共に、何よりも大切な事は、○○の解産完成の残目標である2300K(注、K=献金。2300万円の献金を意味する)の達成の為に懇切に貢献をお願い致したいと思います」。献金ばかりが求められる体質は変わらない。はたして文鮮明教祖は1月1日の「第41回真の神の日」に姿を現すのかどうか。統一教会にも大きな転機が近づきつつある。

16日から18日までワシントンで統一教会の集まりがあった。信者たちに衝撃を与えたのは、17日の訓読会に文鮮明教祖が出席しなかったことだ。文教祖はこれまで何度か心臓手術を行っている。「いま体調が非情に悪い」と会場にいた信者たちには教えられた。妻である韓鶴子女史は、泣いているばかりだったと現地からの情報は伝えている。米寿の祝いを1年早めて行ったのも、体調悪化が理由だった。もっとも教祖の体調を伝えることで、年末までの献金を求める動機にも使われている。ある地域で信者に送られたメールにはこう書かれている。「つきましては全家庭の皆様に真のお父様の身体の御健康の為に祈祷して頂きたい事と共に、何よりも大切な事は、○○の解産完成の残目標である2300K(注、K=献金。2300万円の献金を意味する)の達成の為に懇切に貢献をお願い致したいと思います」。献金ばかりが求められる体質は変わらない。はたして文鮮明教祖は1月1日の「第41回真の神の日」に姿を現すのかどうか。統一教会にも大きな転機が近づきつつある。

12月23日(日)福田首相がC型肝炎患者の議員立法による「一律救済」を明らかにした。「このままでは政権がもたない」との判断は、官僚支配に唯々諾々と従っていれば、さらに国民の批判が高まるとの党略的決断でもあった。「大きな前進」ではあるものの、法律のなかに国や行政の責任が明記されなければならない。議員立法で救済されるのは原告団をはじめとして約1000人。製薬会社(旧ミドリ十字、現田辺三菱製薬)の推計でも、フィブリノゲンを投与された人たちは28万人もいる。肝ガンで亡くなる人たち3万人から5万人ほど(年間)の大半は肝炎患者だ。進行性のC型肝炎患者全体への救済をどうするのか。B型C型肝炎感染者数は350万人ともいわれる。問題の根はまだまだ深い。 昭和25年から営業している渋谷の「くじら屋」で池袋「おもろ」(昭和23年から営業)の忘年会。午後4時すぎに終わり、ほとんどのみなさんは二次会へ。銀座に出て教文館、アップルストア、松屋の浅野屋。銀座の雑踏は金曜日以上。今年も暮れていく。「ザ・ワイド」でナレーターをしていた田中和美さんが56歳で亡くなった。「おもろ」の常連だったYさんも57歳で逝ってしまった。生きていることの幸せを痛感する。体調はよく今年は風邪をひかなかった。なぜ政治なのかと振り返る。それは高校時代からのことを語らなければ説明できない。ひとことでいえば、「あのとき」の理想を捨てていないということだ。

昭和25年から営業している渋谷の「くじら屋」で池袋「おもろ」(昭和23年から営業)の忘年会。午後4時すぎに終わり、ほとんどのみなさんは二次会へ。銀座に出て教文館、アップルストア、松屋の浅野屋。銀座の雑踏は金曜日以上。今年も暮れていく。「ザ・ワイド」でナレーターをしていた田中和美さんが56歳で亡くなった。「おもろ」の常連だったYさんも57歳で逝ってしまった。生きていることの幸せを痛感する。体調はよく今年は風邪をひかなかった。なぜ政治なのかと振り返る。それは高校時代からのことを語らなければ説明できない。ひとことでいえば、「あのとき」の理想を捨てていないということだ。

参議院選挙の最後の数日。街頭で語ったひとつは数年年上の「団塊の世代」に向かっての期待だった。60年代から70年代に社会を変えようとしていた思いを実現するために、まだ時間があると訴えたのだった。すぐ眼の前でじっと聞いてくれていた男性が「あなたはいい」と言ってくれた。元三鷹市長だった。うれしかった。高校時代から抱いていた思いを形にするため人生後期にしばらくは努力したい。そう思ったとき政治に直接かかわろうと決意した。30代に組織を追われ貧窮の身となったが、こんどは自らの判断で「安定」を降りる。それでいいと思った。田中康夫さんが代表の新党日本から立候補することには異論や反対もあった。選挙で落選したときには「次は民主党から出た方がいい」と何人にも言われた。民主党の国会議員からも誘われた。しかし心は微動だにしなかった。 議員になるのが自己目的ではない。知事時代の田中さんの仕事を日本に広げることで「革命」とはいわないが、これから生きていく世代に残せるものが実現できると確信するからだ。理念をあくまでも戴いて行動する。情緒的だなと自覚するが小田和正の「the flag」が心に染みる。日本語にすれば「旗」だ。「汚れなき想いと 譲れない誇りと/迷いのない心は どこへ行ったんだろう/あの時掲げた 僕らの旗だけが/今も揺れている 時の風の中で」「それからの 僕らに 何があったんだろう/変わってしまったのは 僕らの方なんだ」……。小田は「僕は諦めない」「できるなら もう一度 捜さないか/戦える 僕らの武器は 今 何かと」とさらに呼びかける。同世代の山口文憲さんは、『団塊ひとりぼっち』(文春新書)のなかで、この歌の「僕ら」とは誰なのかと問う。「そこのところをはっきりしてくれ」というのだ。いまも「揺れている」のは「旗」だけでなく古びた「手配ポスター」でもあるからだ。感傷だとは思う。しかしそれを理想につなげる道はまだまだ続いている。

議員になるのが自己目的ではない。知事時代の田中さんの仕事を日本に広げることで「革命」とはいわないが、これから生きていく世代に残せるものが実現できると確信するからだ。理念をあくまでも戴いて行動する。情緒的だなと自覚するが小田和正の「the flag」が心に染みる。日本語にすれば「旗」だ。「汚れなき想いと 譲れない誇りと/迷いのない心は どこへ行ったんだろう/あの時掲げた 僕らの旗だけが/今も揺れている 時の風の中で」「それからの 僕らに 何があったんだろう/変わってしまったのは 僕らの方なんだ」……。小田は「僕は諦めない」「できるなら もう一度 捜さないか/戦える 僕らの武器は 今 何かと」とさらに呼びかける。同世代の山口文憲さんは、『団塊ひとりぼっち』(文春新書)のなかで、この歌の「僕ら」とは誰なのかと問う。「そこのところをはっきりしてくれ」というのだ。いまも「揺れている」のは「旗」だけでなく古びた「手配ポスター」でもあるからだ。感傷だとは思う。しかしそれを理想につなげる道はまだまだ続いている。

12月22日(土)小雨降る一日。新宿駅のキヨスクで「サンデー毎日」「週刊朝日」の新年号を買った。両誌とも送本していただいているから普段は買わない。すかさず手が出たのは総選挙当落予測記事が特集されていたからだ。私の名前はなぜか両誌とも「東京8区」に出ていて、そこに「?」とあった。さて新党日本はどんな評価があるのかと獲得予測議席数を見ると「サンデー毎日」(三浦博史・選挙プランナー)は「0」、「週刊朝日」(福岡政行・白鴎大学教授)は「1+2、1-1」。基本は「1」で最高「3」、最低で「0」との予測だ。自民党、公明党の与党(現有勢力は無所属を入れて340議席)は「サンデー毎日」が「272」、「週刊朝日」は「239」。民主党(現有議席113)は「サンデー毎日」が「177」、「週刊朝日」が「214」。いずれもプラスマイナスを予測した数字ではない。こうした予測記事を読んでもまったく驚かないのは、選挙は総力戦であり、政党と候補者のエネルギーや世論との相乗的な総和として結果が出るからだ。参議院選挙の予測記事でも新党日本などは直前の新聞や通信社でも「0」というところがあった。人間の行動や判断を事前に予測することなどできはしない。「沖仲仕の哲学者」エリック・ホッファーの言葉を思い出した。

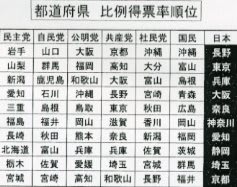

山を動かす技術があるところでは、山を動かす信仰はいらない。 この「信仰」を「予測」と言い換えてもいい。現実を動かすものは「予測」ではなく「技術」=行動なのだ。予測が当たらないからこそ現実は複雑で面白い。新党日本が参議院選挙で得た得票は177万707票。他党と比較した表にして見れば都市型政党であることがよくわかる。マスコミはいっさい書かなかったけれど、東京、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸では社民党より得票は多かった。

立候補者も社民党が23人に対して、私たちは3人。一般的には候補者が多いほど票の掘り起こしができると言われているが、それでも都市部では社民党、国民新党よりも多い支持をいただくことができた。

この「信仰」を「予測」と言い換えてもいい。現実を動かすものは「予測」ではなく「技術」=行動なのだ。予測が当たらないからこそ現実は複雑で面白い。新党日本が参議院選挙で得た得票は177万707票。他党と比較した表にして見れば都市型政党であることがよくわかる。マスコミはいっさい書かなかったけれど、東京、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸では社民党より得票は多かった。

立候補者も社民党が23人に対して、私たちは3人。一般的には候補者が多いほど票の掘り起こしができると言われているが、それでも都市部では社民党、国民新党よりも多い支持をいただくことができた。 都道府県で比例区の得票を多い順に見たときも、他党と比べて都市型であることがよくわかる。田中康夫代表がいつも言っているように、私たち新党日本は「ウルトラ無党派」の方々から支持していただいている。その動向は世論調査にはなかなか出てこない。参議院選挙のとき、NHKは莫大な費用をかけて世論調査(非公開)を行った。新党日本は「予測不能」との結果だった。現実とは闘う意思と行動があるところで動いていくものなのだ。

都道府県で比例区の得票を多い順に見たときも、他党と比べて都市型であることがよくわかる。田中康夫代表がいつも言っているように、私たち新党日本は「ウルトラ無党派」の方々から支持していただいている。その動向は世論調査にはなかなか出てこない。参議院選挙のとき、NHKは莫大な費用をかけて世論調査(非公開)を行った。新党日本は「予測不能」との結果だった。現実とは闘う意思と行動があるところで動いていくものなのだ。