3月30日(金)いつだったか。千鳥ケ淵を歩いているとき、後を歩いている腰の曲った老婆二人の会話が聞こえてきた。「来年の桜を見ることができるかねえ」。いまでも印象的に残っている言葉だ。「桜」ではなくとも、いつまでこのような暮らしが続くのだろうかとふと思うことがある。原稿締切りがあるのにも関わらず、本を読んでいたらいつしか午後になってしまった。映画にでも行こうかと準備をしているとアメリカにいる長女から電話があった。友人と酒を飲んで寮に戻る途中だという。ベンチに座ってあれこれと近況を伝えてくれるのだった。いつか社会貢献できるようになりたいという。それは年齢に関わらず誰にでもある課題なのだろう。しかし意識しているかどうかで人生の選択は相当に変わってくる。そんなことを言いはしないけれど、話をしていると1時間。日本にいるときよりも会話は多いのかもしれない。夜中の2時になるというので電話を切る。島田裕巳さんと滝本太郎さんにオウム関連の資料を送り、新宿。タカシマヤのなかにあるテアトルタイムズスクエアで「ブラックブック」を観る。ああ原稿が書けなくてよかった。そう思わせるほど素晴らしい映画だ。監督は「氷の微笑」で知られるポール?バーホーベン。ハリウッド映画の軽さが遥かに凌駕されている驚きと面白さ。しかしテーマは重い。ナチス支配下のオランダ。そこで生きるユダヤ人にも絶滅政策の残酷が襲う。裏切りと謎。立場を超えた恋も芽生える。そうしたすべてを巻き込んで時代は個人を翻弄していく。 生命をかけて闘うことが運命を左右する。「同志」の裏切り、被害者が一転して加害者になる堕落などなど、歴史観のしっかりした作品に驚くばかりだ。映画を見て得をしたという気分にさせるのは久々のことだ。波乱の人生を演じるカリス?ファン?ハウテンがとても魅力的だ。代々木に向かい「馬鹿牛」で焼酎と和牛ハツたたき刺し。70年代ポップスを聴きながらあれこれと沈思黙考。「ブラックブック」を見ての感想は単行本『X』の冒頭部分のこと。静的に書きはじめてよかったのかどうか。むしろ動きある書き出しの方がいいのではないか。そんなことを思うのだが結論は出ない。映画はとても平和的なイスラエルのシーンからはじまる。そして一転してナチス支配下のオランダに移り、劇的な物語が続く。そしてラストシーン。現代に戻り、そこにあるのは再び悲劇の兆候である。構成がすごい。読者の関心を引くための素材をどのように表現するのか。難しいが面白い。焼酎を「兼八」から「まんこい」に代えたところで秋葉原で友人に会っていたという長男から電話。しばらくして店に来たのでしばし雑談。はじめての店なのに携帯電話の検索でたどりつくとは便利なものだ。しかし先日ワンセグに変えたけれど、テレビなどを見ることはほとんどない。機械の機能などほどほどでいい。テレサ・テン関連で慌ただしいスケジュールがはじまる。まずは「アエラ」の「現代の肖像」で木村佳乃さんを書く。とても深い思い入れのある原稿になるはずだ。

生命をかけて闘うことが運命を左右する。「同志」の裏切り、被害者が一転して加害者になる堕落などなど、歴史観のしっかりした作品に驚くばかりだ。映画を見て得をしたという気分にさせるのは久々のことだ。波乱の人生を演じるカリス?ファン?ハウテンがとても魅力的だ。代々木に向かい「馬鹿牛」で焼酎と和牛ハツたたき刺し。70年代ポップスを聴きながらあれこれと沈思黙考。「ブラックブック」を見ての感想は単行本『X』の冒頭部分のこと。静的に書きはじめてよかったのかどうか。むしろ動きある書き出しの方がいいのではないか。そんなことを思うのだが結論は出ない。映画はとても平和的なイスラエルのシーンからはじまる。そして一転してナチス支配下のオランダに移り、劇的な物語が続く。そしてラストシーン。現代に戻り、そこにあるのは再び悲劇の兆候である。構成がすごい。読者の関心を引くための素材をどのように表現するのか。難しいが面白い。焼酎を「兼八」から「まんこい」に代えたところで秋葉原で友人に会っていたという長男から電話。しばらくして店に来たのでしばし雑談。はじめての店なのに携帯電話の検索でたどりつくとは便利なものだ。しかし先日ワンセグに変えたけれど、テレビなどを見ることはほとんどない。機械の機能などほどほどでいい。テレサ・テン関連で慌ただしいスケジュールがはじまる。まずは「アエラ」の「現代の肖像」で木村佳乃さんを書く。とても深い思い入れのある原稿になるはずだ。

3月29日(木)中村とうようさんから「The CD Club」が送られてきた。付箋があるページを開くと、そこには「テレサ・テン~佳人薄命」という記事が掲載されている。いろいろな音楽評論家がいるなかで、テレサの「淡々幽情」を最初に高く評価し、日本に紹介したのは中村さんだろう。作曲家の伊藤雪彦さんが書いたテレサの歌唱論も面白い。トーラスレコードでテレサを担当していた鈴木章代さんからも『純情歌姫』(角川書店)の献本があった。すべての予定を変更して読みはじめる。没後12年。いまだ忘れられることがないテレサは幸せだなと思う。日生劇場で5月に公開される「何日君再来」の劇場用パンフレット原稿をそろそろ書き上げよう。テレサの替え玉が主人公のフィクションだ。日本テレビから銀座まで歩く。汗ばんでくるほどの暑さはまるで初夏。義母のお見舞いに鹿乃子であんみつ、千疋屋でオレンジゼリーを買う。教文館で辺見庸さんの『記憶と沈黙』(毎日新聞社)を入手。「コレクション1」で、書き下ろし以外はすべて既発表の文章だった。帯には「沈黙のために語れ!」とある。どこかで読んだことがある言葉だ。すぐに気付いた。詩人の石原吉郎さんだ。たとえば「失語と沈黙のあいだ」ではこう語っている。「ことばがさいげんもなく拡散し、かき消されて行くまっただなかで、私たちがなおことばをもちつづけようと思うなら、もはや沈黙によるしかない」。もっと近い言葉があったはずだと「一九六三年以後のノートから」を見ていると、あった。

沈黙するためには、ことばが必要である。 いまでは『石原吉郎詩文集』(講談社文芸文庫)で読むことができるがわたしが読んでいたのは『沈黙と海』(ちくま文庫)だ。その最後のページには書き込みがある。「1997年2月14日 麻原彰晃の法廷で並びつつ、再読終了」とあり、その日、祖母が亡くなったことの思いを綴り、最後に「45歳は〈生涯〉なのだから」と結んでいた。生の実存を言葉で確認させてくれるのが石原吉郎という詩人なのだ。辺見さんが石原さんに交錯するのはよくわかる。巻頭に置かれた「垂線」のみが書き下ろし。辺見さんのブログでは「1000問」に答える試みが公開されているが、単行本では「31」で終っている。これからの「コレクション」に収録されていくのだろう。この新刊を眺めていて何だか複雑な思いに駆られた。歌舞伎座の横を通り、「ココウェイブ」で整体。帝国ホテルで打ち合わせ。神保町「萱」でたけのこご飯を食べる。自宅横の公園の桜がいつしか満開に近かった。しばらく見上げながら黙想。生きていることは鈍感になっていくんだなと振り返ることいくつか。「鈍感」が肯定的に流行しているけれど、この言葉を「無神経」と置き換えてみればただちに否定的な意味に転換する。何事にも拘泥せず、くよくよしないで前に向う精神を「鈍感」とは言わないだろう。いったい鈍感に堕ちているのだろうか、それとも多少は逞しくなったのだろうかと自問する。

いまでは『石原吉郎詩文集』(講談社文芸文庫)で読むことができるがわたしが読んでいたのは『沈黙と海』(ちくま文庫)だ。その最後のページには書き込みがある。「1997年2月14日 麻原彰晃の法廷で並びつつ、再読終了」とあり、その日、祖母が亡くなったことの思いを綴り、最後に「45歳は〈生涯〉なのだから」と結んでいた。生の実存を言葉で確認させてくれるのが石原吉郎という詩人なのだ。辺見さんが石原さんに交錯するのはよくわかる。巻頭に置かれた「垂線」のみが書き下ろし。辺見さんのブログでは「1000問」に答える試みが公開されているが、単行本では「31」で終っている。これからの「コレクション」に収録されていくのだろう。この新刊を眺めていて何だか複雑な思いに駆られた。歌舞伎座の横を通り、「ココウェイブ」で整体。帝国ホテルで打ち合わせ。神保町「萱」でたけのこご飯を食べる。自宅横の公園の桜がいつしか満開に近かった。しばらく見上げながら黙想。生きていることは鈍感になっていくんだなと振り返ることいくつか。「鈍感」が肯定的に流行しているけれど、この言葉を「無神経」と置き換えてみればただちに否定的な意味に転換する。何事にも拘泥せず、くよくよしないで前に向う精神を「鈍感」とは言わないだろう。いったい鈍感に堕ちているのだろうか、それとも多少は逞しくなったのだろうかと自問する。

3月28日(水)いま高知市にある「大丸」も戦前にはない。そこにかつて存在した建物の4階には「中央食堂」があった。時代の変遷のなかで街も変われば人もうつろう。眼前の本棚には1枚の写真がある。旧制高校の制服を着て橋の欄干に右ひじを置く木村久夫さんがいる。その右には3人の姿がある。その写真に写った彼らの名前がわかった。間に合うのか。どうしても話が聞きたい。存命なら87歳だ。ジムであれこれと思案しながら1キロ泳ぐ。新橋に戻り「はら田」。鹿児島の芋焼酎「伊佐美」を飲みながら95年を思い出していた。麻原彰晃の実家の取材に当時「週刊朝日」にいた岩田一平さん(現在は朝日新書編集長)と出向いたのだった。その夜のこと。熊本市内で適当に入った居酒屋で飲んだ。事件が未解決のときだったからだろう。店主は応援の気持ちで「伊佐美」の一升瓶を持たせてくれたのだった。あわただしい日々がいまでは懐しい。そのオウム事件では未解決の問題が多い。その一つが知識人の責任である。「週刊新潮」には「ネットで騒然〈島田裕巳〉が書いた〈中沢新一〉批判本」という特集記事が掲載された。冒頭の紹介には「ジャーナリストの有田芳生氏がブログで、宗教学者?島田裕巳氏の新刊を紹介したところ、大きな話題を呼んでいる」とある。中沢さんご本人はコメントを寄せず、その代わりに「親しい編集者」の見解が語られてる。オウム事件に「直接、答えるのではなく、思想を深め、コンスタンスに著作を出す中で、答えを出しているのではないでしょうか」というのだ。こんなふやけた意味なき言説を恥じるべきだ。「思想は冷凍保存を許さない」(古在由重)。

中沢さんはオウム事件の「A級戦犯」(大月隆寛)、「黒幕」(島田裕巳)という批判に正面から答える社会的責任がある。その島田さんの新刊『中沢新一批判、あるいは宗教テロリズムについて』(亜紀書房)が送られてきた。帯には「中沢さん、まだ宗教テロ〈オウム〉を肯定し続けるのですか?」とある。オウム事件に関わってきた多くの人たちも同感だろう。問題は人間的誠実さの問題なのだ。オウム真理教(アーレフ)から分裂した上祐史浩代表も、中沢さんの著作を読んで入信した者がいることを認めたうえでこんな注文を述べている。「中沢新一氏に、オウム真理教とその密教的な教えの解釈の問題について、もっと徹底的な総括本を書いていただけないかという思いは、正直言ってあります」。今日はもう二冊の献本があった。ひとつは米原万理さんの『発明マニア』(毎日新聞社)。まさしく絶筆。「謹呈 著者」の短冊が悲しい。知性とは何事かの知識が多いことではない。自分の言葉に最後まで責任を取ることができることができるかどうかなのだ。もう一冊はクミコさんのエッセイ集『わが麗しき歌物語』(講談社)。45歳にして世に出たクミコさんにしか書けない思いというものがある。今週は五十嵐仁編『「戦後革新勢力」の源流』(大月書店)、乙武洋匡『だから、僕は学校へ行く!』(講談社)、曽我部司『白の真実』(エクスナレッジ)、香山リカ『「悩み」の正体』(岩波新書)、高文謙『周恩来秘録』(上村幸治訳、文藝春秋)、三浦祐之『古事記のひみつ』(吉川弘文館)、小中陽太郎『一人ひとりのマスコミ』(創森社)の献本もあった。読書はとても追いつかない。

3月27日(火)「ル?ヴェール」でオリジナルカクテルの「薔薇色の日々」を飲んでいた。そこに植木等さんの訃報が届いた。お身体が悪いことは知っていたが、とうとうこの日が来てしまった。ニコラシカをあおって店を出る。有楽町駅まで歩きながら昨夜も聴いていた「スーダラ節」をこころのなかで繰り返す。いろいろな人が去っていく。そのなかでも植木さんは身体(精神)の一部のようなところがある。物心ついたころのスターは植木さんをはじめとするクレージーキャッツであり加山雄三さんだった。とくに植木さんのお父様、徹之助(のちに徹誠と改名)さんは社会主義者として解放運動にも関わり、獄中生活も経験していた。一方で義太夫にのめりこむほどでもあったから、芸能の香りも漂っていたのだろう。そんな家庭環境のなかでどのように「植木等」が育っていったのか。いま「週刊ポスト」で連載中の戸井十月さんによる「植木等伝」もまだ10回目にしてご本人がいなくなってしまった。酒は一滴も飲まないのに、演技ともなれば完璧な酔っ払いに変身。あの「明るさ」の根源にある「真面目さ」こそ、凡百のお笑いもどき芸人とはまったく違っていた。「無責任男」を演じることに悩んだとき、浄土真宗の僧侶だった徹之助さんは「ここに親鸞の教えがある」と賛成したのだという。「日本一の無責任男」植木等がこうして誕生した。高度成長時代を象徴する台詞は、いまでもあの時代を過してきた人たちにとって精神的な想い出になっていることだろう。「そのうち何とか、な~るだ~ろう~」。 午後から有楽町の朝日新聞談話室。「ビッグイシュー日本版」の取材で「私の分岐点」について話をした。転機にはいろいろあるが、やはりその出発点は32歳で会社をクビになったことだ。それからの変転は生活との闘いでもあった。いつも分岐点は向こうからやってきた。そのときに「引き受ける」かどうかで、進路も大きく異なったはずだ。話をしながら気付いたことがある。それは突然に現れた選択肢には常にそれを受けとめてきたことだ。保守的になれば、そこで以前の暮らしを続けてきただろう。そうはしなかったことで現在の生活がある。これもまた「植木等」的選択か。話が終わり、ふと見ればかつてここにあった朝日新聞社の模型が置いてあった。上京したころはまだ旧社屋だったのだ。教文館へ。ふと思い立ちマリオンに戻り「ホリデイ」を見ることにした。まったく予備知識なしに映画を見るなどということは珍しい。キャメロン?ディアス、ジュード?ロウが出ていることも知らなかった。物語はネットサイトで冬期だけ自宅交換をした二人の女性の恋と波乱の人生もの。半ばまでは退屈でしかたなかった。狭い世界の物語のように思えたからだ。眼の前の席の男性は途中で出ていってしまった。どうするかなと迷ったものの、最後まで見てよかった。「ちっぽけな自分」に嫌悪を感じたとしても、気持ちを誤魔化さず、身体のなかからせり上がってくる情念に正直であるならば、必ずいいことがあるよというストーリーだった。たまにはこうした映画もいい。

午後から有楽町の朝日新聞談話室。「ビッグイシュー日本版」の取材で「私の分岐点」について話をした。転機にはいろいろあるが、やはりその出発点は32歳で会社をクビになったことだ。それからの変転は生活との闘いでもあった。いつも分岐点は向こうからやってきた。そのときに「引き受ける」かどうかで、進路も大きく異なったはずだ。話をしながら気付いたことがある。それは突然に現れた選択肢には常にそれを受けとめてきたことだ。保守的になれば、そこで以前の暮らしを続けてきただろう。そうはしなかったことで現在の生活がある。これもまた「植木等」的選択か。話が終わり、ふと見ればかつてここにあった朝日新聞社の模型が置いてあった。上京したころはまだ旧社屋だったのだ。教文館へ。ふと思い立ちマリオンに戻り「ホリデイ」を見ることにした。まったく予備知識なしに映画を見るなどということは珍しい。キャメロン?ディアス、ジュード?ロウが出ていることも知らなかった。物語はネットサイトで冬期だけ自宅交換をした二人の女性の恋と波乱の人生もの。半ばまでは退屈でしかたなかった。狭い世界の物語のように思えたからだ。眼の前の席の男性は途中で出ていってしまった。どうするかなと迷ったものの、最後まで見てよかった。「ちっぽけな自分」に嫌悪を感じたとしても、気持ちを誤魔化さず、身体のなかからせり上がってくる情念に正直であるならば、必ずいいことがあるよというストーリーだった。たまにはこうした映画もいい。

3月26日(月)「ドレスデン 運命の日」の映画評を完成させて送信。戦争経験なく勇ましいばかりの安倍政権の面々には必見の映画だ。都知事選の現状。石原都知事の支持がやや高まり、浅野候補の女性支持率が低迷。吉田候補が意外に人気だという。島田裕巳さんの中沢新一さん批判の単行本が近く発売される。オウム真理教にいまでも影響ある中沢さんを内在的に分析した島田さんの新刊について、「週刊新潮」が記事にするようだ。事件が起きた直後に自ら検察に駆け込み、「信者の脱会」への協力を申し出た中沢さんの行動は自己防衛だっただろう。事件が起きた95年に「週刊朝日」で行われ、内容がデマばかりなのでボツになった林真理子さんとの対談について、いくつかの問い合わせがあった。そこでもう少しだけ引用しておく。中沢さんは「オウム真理教のなかには確かに何かがあったし、いまもあり続けてるんだと思うのね」と語り、麻原彰晃を高く評価していた。「麻原さんというのはとてつもないところがありますから、その人物が日本中をたたってやるぐらいの気持ちを持っていると思うんです」。さらにこうも語っている。「思想というのは、思想が展開されるととてつもないものになるというほどのものじゃないとダメなんですよ」。これが島田さんも引用した地下鉄サリン事件で1万人、2万人が亡くなっていれば……という発言に対応しているのだろう。オウム真理教が起した事件と中沢新一さんとの関係については、まだまだ謎が残っている。

「ザ・ワイド」が終わり、ジムで泳ぐ。某店店主と雑談。60歳代も半ばを過ぎると肉体的だけではなく、精神的につらいことが多いという。気力がわかないというのだ。そんな話を聞いていて恩師の山口正之さんのことを思い出した。亡くなる前年に佐賀県のご自宅を訪れたときのこと。「あと一冊は書きたいんだよ」と語りながら「意欲がわかなくてね」とつぶやいたのだった。山口さんは結局、社会主義の崩壊を分析した著作を最後とした。生産的仕事への「意欲」とは、個人差はあるとはいえ、誰でもある年齢からは衰えてくるのだろう。平均的な年齢が60代半ばからだとすれば、「いま」何を為すべきかを考えるのだった。行動せずして後悔するよりも、行動して後悔する方がはるかに意味がある。20歳代から通っていた飲食店に久しぶりに顔を出した。ここでも同じだ。80歳を超えた店主はいまや店に顔を出さない。病院に行くのが好きだったのに、いまやその意欲も失せてしまったという。少子高齢化と人口減少の日本はどのような国家像を実現すればいいのだろうか。アメリカ型の「小さな政府」か、スウェーデン型の「大きな政府」なのか。増税なき財政再建国家ならば、第三の道なのだろう。その社会に生きるイメージはきわめて具体的なのかもしれない。「マニフェスト」などという美辞麗句に騙されてはならない。求められているのはトータルな構想なのだ。

3月25日(日)雨の降る寒い朝。近所の桜木を見ればようやくほころんできたようだ。単行本『X』の確認のため、木村久夫さんの旧制高知高校時代の同級生に電話をする。近くもういちど高知に行くつもりだ。木村さんの蔵書を前にしてそこにはいないご本人と「相談」をする必要がでてきた。4月には第1章を完成させよう。島田裕巳さんによる中沢新一批判を読み終える。「ね、高橋君。オウムのサリンはどうして(犠牲者が)十人、二十人のレベルだったのかな。もっと多く、一万人とか、二万人の規模だったら別の意味合いがあったのにね……」そう中沢さんが語ったところがポイントだろう。ここで「高橋君」というのはオウム真理教の出家信者だった男性のこと。島田さんは中沢さんのチベット密教の修業経験や著作などから、いまでも信者に影響力を持っていることを実証的に明らかにした。麻原彰晃なき教団にとって「第二の教祖」だという。野田成人アーレフ新代表も、裁判所の待合室で出会ったとき手にしていたのが中沢さんの『虹の階梯』だったことを思い出した。池袋西武の食品売り場を歩く。新潟の「かんずり」を発見。もより駅の「あゆみブックス」で「PLAYBOY」5月号と岡留安則、佐高信編著『100人のバカ』(七つ森書館)を買う。島田さんの中沢批判本のことも「PLAYBOY」でのインタビューが「予告編」となっている。「銀座クラブの礼儀作法」なる特集も、まったく関係ない世界だけれど、なかなか面白い。クラブだけでなく、バーや寿司屋の作法が語られているからだ。「バカ本」ではわたしのことも取り上げられていた。岡留さんか佐高さんか、どちらの筆によるのかはわからない。こう書いている。

ソフトな口調とソツのないコメントにごまかされがちだが、草野との親密さは、こうした父権的体質の共通性だろう。統一教会の信者を脱会させることで世に出た男に「ザ・ワイド」はまさに天職。だが、コメンテーターなんて真っ当なジャーナリストのやる“次元の問題”ではないはずだが。 何だか腰が引けている。昨年秋だったか。朝日ニュースターで岡留、佐高さんと同席したことを思い出した。そんなこともあって批判の筆先が鈍ったのだろうか。「ないはずだが」という結びの言葉が何とも曖昧だ。優しいなあ。「噂の真相」的な人たちから誉められるようにはなりたくない。したがって「100人のバカ」に選んでくれたことはうれしいことなのだ。京都から長男が戻ってくるので部屋の明け渡し作業。段ボールを開けたところ、ずっと探していた『地球の歩き方 ベトナム』初版本が出てきた。ライターとしての歴史のなかでも想い出に残る一冊には、感動の息吹が込められている。別の段ボールからは手帳やノートを発見。就職した年の手帳には懐しい名前の数々。もはや付き合いの途切れた人たちばかりだ。日々のスケジュールに刻まれた実時間はすでにない。ミッシャー?マイスキーによるバッハの無伴チェロ組曲を聴きながら「普遍」を感じる。移ろう時間の何とはかないことか。

何だか腰が引けている。昨年秋だったか。朝日ニュースターで岡留、佐高さんと同席したことを思い出した。そんなこともあって批判の筆先が鈍ったのだろうか。「ないはずだが」という結びの言葉が何とも曖昧だ。優しいなあ。「噂の真相」的な人たちから誉められるようにはなりたくない。したがって「100人のバカ」に選んでくれたことはうれしいことなのだ。京都から長男が戻ってくるので部屋の明け渡し作業。段ボールを開けたところ、ずっと探していた『地球の歩き方 ベトナム』初版本が出てきた。ライターとしての歴史のなかでも想い出に残る一冊には、感動の息吹が込められている。別の段ボールからは手帳やノートを発見。就職した年の手帳には懐しい名前の数々。もはや付き合いの途切れた人たちばかりだ。日々のスケジュールに刻まれた実時間はすでにない。ミッシャー?マイスキーによるバッハの無伴チェロ組曲を聴きながら「普遍」を感じる。移ろう時間の何とはかないことか。

3月24日(土)島田裕巳さんの中沢新一さん批判、いやいや地下鉄サリン事件との関わりを分析した原稿を熟読していた。雑然とした資料のなかから「週刊朝日」の「マリコの言わせてゴメン! ゲスト 中沢新一」を取り出した。内容がひどすぎてボツになった経緯がある。おそらく編集部にも残っていないだろう。フリーになってさまざまなテーマを書いてきた。それらの資料はほとんど散逸しているけれど、この対談だけはすぐ出せるようになっている。それだけ「何だこれは」と思ったからだろう。たとえば中沢発言から。

これもカットだけど、飯星景子は統一教会を脱会していないですからね。(中略)二木(注、日刊現代記者)が資料を島田(裕巳)に渡して「幸福の科学をたたけ」と言って原稿を書かせたんですよ。それで島田は書いちゃった。(中略)これは島田が悪いんじゃないですよ。二木が悪いんです。(中略)あの人、学生のとき、爆弾製造犯ですからね。

わたしへの批判もふくめてこんな対談が続いていく。そして事件についてもこう語っている。

ぼくは確信犯ですから。坂本弁護士事件というのは、オウム真理教の犯罪じゃないといまでも思っています。(中略)これは絶対に載せないでください。真犯人は別にいます。

そこで林真理子さんは「エッ、ホント!?」と驚き、中沢さんは「午後7時に坂本弁護士の自宅に3人の女性が入っています。これ知っていますか?」と続ける。「これも載せられないけど、石原慎太郎の四男がオウム真理教の幹部だって知ってます?」と語る。さらに「これは絶対に載せないでください。実行犯の大半が、北朝鮮の被差別出身ですね」という。林の「上祐もそうだとか」という問いに「そうです。林(郁夫)さんもそうだし。石井久子もそうだし」。

対談はこんな調子で行われている。中沢さんは松本サリン事件についてもこう語っていた。

これも載せないでほしいんだけど、「松本サリン事件」が起ったあと、公安の一部が、ぼくが黒幕だと思ったみたいね。あの人たちって、思想的な背後関係をさぐるから。

こうして幻の対談を引用していけばきりがない。島田さんはこの対談を知らないが、中沢さんとオウム真理教との関係を分析すれば、ここで語られたような事件の思想的背景が中沢新一さんにあったことを実証的に明らかにした。この対談でも中沢さんはたとえばこう語っていた。

麻原さんは、戦後の日本が五十年作ってきた歴史を、全否定しようとしているんだと思うんです。

島田さんが中沢さんを批判するのは、このような事件を肯定するかのような発言の根拠に対してである。「はじめに」ではこう書いている。

彼がオウム真理教が行ったサリン事件について、それを否定していないばかりか、むしろそれを正当化しているのではないかという印象を受ける。さらに彼は、サリン事件の規模がより大きなものになり、犠牲者の数が大幅に増えることを期待するかのような発言さえしている。

なぜそのような発言をしているのか。島田さんの新刊ではそれが明らかにされていく。この仕事をするとき、島田さんは中沢さんの著作や発言をすべて読んだという。夕方の池袋。「おもろ」で常連と泡盛を飲む。演劇評論家の江森盛夫さんに島田本のことを伝える。中沢さんの仕事を評価してきた江森さんが「それ本当なの?読まなくちゃ」と驚いていた。『中沢新一批判、あるいは宗教的テロリズムについて』(亜紀書房)はきっと話題となることだろう。

3月23日(金)春の陽気の霞が関を歩く。厚生労働省の児童家庭局で取材。97年の神戸児童殺傷事件のときから気になっていたのは、子供の「心」を専門的に診察する医師のあまりにも少ないことだ。「子どもの心の診察医」を養成するための検討会も困難があったようだ。精神科医は「児童精神科」という表現をするが、小児科医は「小児神経科」といった言葉を使う。「精神科」という言葉を嫌うのだ。議論は「心の診察医」という言葉の統一だけで相当の時間を費やしたそうだ。2年間にわたる検討結果は「『子どもの心の診察医』の要請に関する検討会」の報告書としてこの月末に公表される。報告書の内容を説明してもらい驚いた。専門的に携わっている医師は何と70人弱!。大学医学部付属病院で臨床研修ができるのは、東大、信州大学などわずか5つ。子供たちの実情に対応できる養成をするにはどうすればいいのかといえば、診療報酬を厚くすることをふくめ、「その気」になるかどうかだという。ここでも世論が問題だ。説明をしてくれた課長補佐の知的な雰囲気が素敵だった。銀座に出て教文館で長女がお世話になった栄陽子さんの『留学で人生を棒に振る日本人』(扶桑社新書)、ビル?エモット、ピーター?タスカ『日本の選択』(講談社インターナショナル)を買う。アップルストアから伊東屋へ。ファーバーカステルの梨の木を軸にしたボールペンを入手。プランタン銀座の「ビゴの店」に寄ってから壹眞珈琲店で読書。 赤坂の「かさね」。カウンターに座ると眼の前に「れんぎょう」の花が咲いていた。鮮やかな黄色が可憐だ。しばらくすると島田裕巳さんが現れた。いつもブログ日記を読んでいて、聞きたいことがあったから久しぶりに会いたいと思ったのだった。歌舞伎の話題では海老蔵がすごいという話を聞いた。彼を頂点にして歌舞伎は黄金時代だという。統一教会、創価学会、オウム真理教のことなどの情報交換。創価学会と公明党の緊張関係とこれからの予測なども面白い。創価学会の方針を公明党がそのまま受け入れるという関係ではなくなっているというのだ。宮崎料理に日本酒が進む。「これですよ」と島田さんが紙袋を出してきた。そこに入っているのは原稿の束。1枚目にタイトルがある。「中沢新一批判、あるいは宗教的テロリズムについて」とある。30年以上のつき合いのあった中沢さん批判をなぜ行ったのか。島田さんによれば地下鉄サリン事件には中沢さんの理論が深く関わっていると確信しているからだ。噂ではずっと言われてきた。麻原彰晃の側近と中沢さんが親しくしていたことも事実だ。ところが事件と結びつける分析はこれまで誰も行ってこなかった。島田さんはそこに鋭いメスを入れた。いまや憲法九条を守る旗手のひとりとして持ち上げられているが、そんな資格はないというのが島田さんの論考である。近く亜紀書房から発売となる。中沢さんと林真理子さんが「週刊朝日」で行った対談がある。地下鉄サリン事件のあとに行われたもので、ボツになった。江川紹子さんは統一教会員だなどなど内容があまりにもひどいものだったからだ。バー「木家下」に移り、そんな話を続けた。

赤坂の「かさね」。カウンターに座ると眼の前に「れんぎょう」の花が咲いていた。鮮やかな黄色が可憐だ。しばらくすると島田裕巳さんが現れた。いつもブログ日記を読んでいて、聞きたいことがあったから久しぶりに会いたいと思ったのだった。歌舞伎の話題では海老蔵がすごいという話を聞いた。彼を頂点にして歌舞伎は黄金時代だという。統一教会、創価学会、オウム真理教のことなどの情報交換。創価学会と公明党の緊張関係とこれからの予測なども面白い。創価学会の方針を公明党がそのまま受け入れるという関係ではなくなっているというのだ。宮崎料理に日本酒が進む。「これですよ」と島田さんが紙袋を出してきた。そこに入っているのは原稿の束。1枚目にタイトルがある。「中沢新一批判、あるいは宗教的テロリズムについて」とある。30年以上のつき合いのあった中沢さん批判をなぜ行ったのか。島田さんによれば地下鉄サリン事件には中沢さんの理論が深く関わっていると確信しているからだ。噂ではずっと言われてきた。麻原彰晃の側近と中沢さんが親しくしていたことも事実だ。ところが事件と結びつける分析はこれまで誰も行ってこなかった。島田さんはそこに鋭いメスを入れた。いまや憲法九条を守る旗手のひとりとして持ち上げられているが、そんな資格はないというのが島田さんの論考である。近く亜紀書房から発売となる。中沢さんと林真理子さんが「週刊朝日」で行った対談がある。地下鉄サリン事件のあとに行われたもので、ボツになった。江川紹子さんは統一教会員だなどなど内容があまりにもひどいものだったからだ。バー「木家下」に移り、そんな話を続けた。

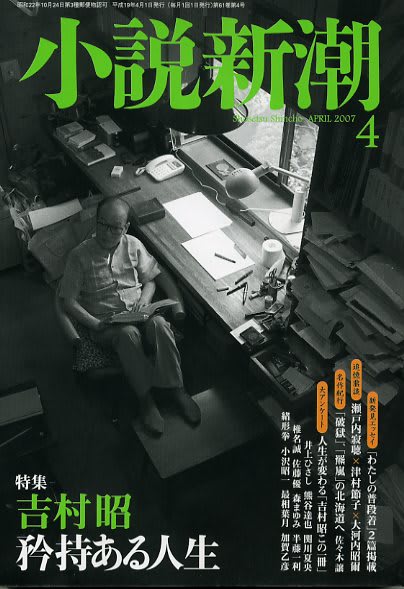

3月22日(木)ビール、日本酒、ウィスキーがこれほど美味しいと感じたのは久々のことだ。竹村文近さんに鍼を打ってもらう。先週の体調悪化の症状を伝えたからだろう。いつもとは異なる手順と場所だった。1週間前の最悪がウソのよう。品川までの電車のなかでは「小説新潮」を読む。駅前の「築地玉寿司」。カウンターのいちばん奥に舟木稔さんが座っていた。テレサ・テンにまつわる定期的な打ち合わせ。暦的に記録すれば、まずテレビ朝日のドラマ放映で使われるテレサの曲がアルバムで発売される。4月半ばには三木たかしさんの音楽を入れてドラマが完成する。やはりこの月にはテレサを担当していた鈴木章代さんの『純情歌姫 テレサ・テン最後の八年間』(角川書店)発売。テレビ朝日でテレサの音楽についての特集も4月には放送されるはず。5月4日から22日には「何日君再來」が日生劇場で、さらに25日から28日まで大阪のシアタードラマシティで上演。そして木村佳乃さんが熱演したドラマ放映だ。すでに台湾での同時放送は決まったという。6月にはジュディオング、アグネスチャンなどのトリビュート公演も予定されている。12月には中国大陸でテレサ・テンの物語がテレビ放送される。テレサ役はオーディションで募集されるそうだ。残念ながらもちろん天安門事件はタブーだ。その他にも桂林でのテレサ・テン公園の公開、日本で行われる華僑による「中国年」などでの催しも計画されている。これほどテレサ・テンが取り上げられることは珍しい。ホテルパシフィック東京のセラーバーに移動して都知事選などあれこれと雑談。 「小説新潮」の特集は「吉村昭 矜持ある人生」。「新発見エッセイ」は「わたしの普段着」2篇。残念ながら吉村さんのエッセイで何度も触れられてきた内容だった。推敲が重ねられることのないままの原稿が発表されることは仕方ない。それでも追悼鼎談(瀬戸内寂聴、津村節子、大河内昭爾)でも明らかにされたように、吉村さんは「市史」や伝記に記録されたことでも疑ってかかり、その誤りを発見していることには、改めて調査の大切さを教えられた。ノンフィクションを書くときの普遍的方法である。こう書いたところでそれが容易でないことは実際の取材ではいかに困難であることか。かつてベトナム戦争を指導したボー?グエン?ザップ将軍に話を聞いたとき、生年月日がそれまで報じられていたものとは異なっていることを知った。すべての事典が間違っていたのだ。「すべてを疑え」の精神はここでも有効だ。特集の「読みどころ」は小沢昭一さんとの対談とグラビアの「吉村昭を旅する」。たとえば107回も訪れた長崎で通った小料理屋などが紹介されている。体調がよければ先週顔を出していたはずの「雲龍亭」や「マツヤ万年筆病院」なども吉村さんの行きつけの店だったことを知った。この特集は保存版としてよくできている。しかしなかには疑問がふくらむようなエピソードをそのまま鵜呑みにして記述している筆者がいることにはがっかりした。「吉村昭の方法」から遠く離れているからである。

「小説新潮」の特集は「吉村昭 矜持ある人生」。「新発見エッセイ」は「わたしの普段着」2篇。残念ながら吉村さんのエッセイで何度も触れられてきた内容だった。推敲が重ねられることのないままの原稿が発表されることは仕方ない。それでも追悼鼎談(瀬戸内寂聴、津村節子、大河内昭爾)でも明らかにされたように、吉村さんは「市史」や伝記に記録されたことでも疑ってかかり、その誤りを発見していることには、改めて調査の大切さを教えられた。ノンフィクションを書くときの普遍的方法である。こう書いたところでそれが容易でないことは実際の取材ではいかに困難であることか。かつてベトナム戦争を指導したボー?グエン?ザップ将軍に話を聞いたとき、生年月日がそれまで報じられていたものとは異なっていることを知った。すべての事典が間違っていたのだ。「すべてを疑え」の精神はここでも有効だ。特集の「読みどころ」は小沢昭一さんとの対談とグラビアの「吉村昭を旅する」。たとえば107回も訪れた長崎で通った小料理屋などが紹介されている。体調がよければ先週顔を出していたはずの「雲龍亭」や「マツヤ万年筆病院」なども吉村さんの行きつけの店だったことを知った。この特集は保存版としてよくできている。しかしなかには疑問がふくらむようなエピソードをそのまま鵜呑みにして記述している筆者がいることにはがっかりした。「吉村昭の方法」から遠く離れているからである。

3月21日(水)有楽町にある東京国際フォーラム。クミコさんからホールCで行われるのコンサートに招かれた。受付でチケットを受け取ったとき、イッセー尾形さんと出会う。初対面の雑談。同い年なのだ。イッセー尾形さんはわたしより誕生日が2日あと、2月22日生れなのだという。第一印象はシャイな人。映画「太陽」で昭和天皇を演じたとき、しぐさなどを相当に研究したのかと思っていたが、案外そうでもなかったようだ。抗議や嫌がらせもまったくなかったという。いっしょに会場へ。席に座ったとき、イッセー尾形さんは上を見たり左右を見たり。「やはり会場が気になりますか」と訊ねると「あっちにいる方が落ち着きますよ。こっち(客席)であれこれ言われているのかなあ」という。役者ならではの感想だ。久しぶりに残間里江子さんとも出会った。午後5時からの開演は15分遅れる。第一部は「十年」というアルバムに収録された1970年代の歌。いきなり「喝采」だ。さらに「闇夜の国から」「神田川」「北の宿から」「ざんげの値打ちもない」「俺たちの旅」「〈いちご白書〉をもう一度」「十年」「今日までそして明日から」「プカプカ」。いくつかの曲に過去を重ね合わせ目頭が熱くなる。二部はクミコさんの持ち歌で、とくに「あの日、桜の下」が気持ちにぴったりだった。会場は女性が多く、多くが「70年代」を生きてきた人たちなのだろう。「時代の同志たち」。午後7時過ぎには終ると聞いていた。ところが幕が降りると午後8時を過ぎていた。楽屋に誘われたが急いで約束の場に向う。夜の空気が心地よい。 統一教会の教祖夫妻の息子に文顕進という人物がいる。三男で世界大学原理研究会の会長などを務めてきた。最近はワシントンタイムズなどの経営にも関わっている。自民党の山崎拓元副総裁に訪朝を勧めたのは、統一教会幹部の朱東文社長だった。その朱社長が退任し、3月5日にトム?マクデビット副社長が昇格。朱東文社長はワシントンタイムズ会長となり、実務から離れ、国連と「北韓摂理」(北朝鮮対策)、韓国タイムズ航空社のヘリコプタープロジェクトに関わることになった。文教祖夫妻の米寿記念式典で桜田淳子さんが花束贈呈を行ったことはこのブログでも紹介したとおりだ。ところが機関紙「中和新聞」でも「グラフ新天地」でもいっさいそのことは報じられていない。「グラフ新天地」では花束を手にした文夫妻の写真はあっても、桜田さんの写真はあえて掲載していない。この式典が行われた韓国の「天宙清平修練苑」には信者の先祖解放や霊界解放をしている金孝南(キム・ヒョウナム)という女霊能者がいる。「霊界」で苦しんでいる先祖を「解放」するためには条件として浄財が求められる。この霊能者は文鮮明教祖の妻である韓鶴子氏の母を霊界から呼び出したことで信者には知られている。ここに信者にとっても珍しい写真を掲載しておく。中央が金孝南氏、右が韓鶴子氏、左が金氏の夫である。日本人信者の金が吸い上げられていくシステムについてはいずれ書く。

統一教会の教祖夫妻の息子に文顕進という人物がいる。三男で世界大学原理研究会の会長などを務めてきた。最近はワシントンタイムズなどの経営にも関わっている。自民党の山崎拓元副総裁に訪朝を勧めたのは、統一教会幹部の朱東文社長だった。その朱社長が退任し、3月5日にトム?マクデビット副社長が昇格。朱東文社長はワシントンタイムズ会長となり、実務から離れ、国連と「北韓摂理」(北朝鮮対策)、韓国タイムズ航空社のヘリコプタープロジェクトに関わることになった。文教祖夫妻の米寿記念式典で桜田淳子さんが花束贈呈を行ったことはこのブログでも紹介したとおりだ。ところが機関紙「中和新聞」でも「グラフ新天地」でもいっさいそのことは報じられていない。「グラフ新天地」では花束を手にした文夫妻の写真はあっても、桜田さんの写真はあえて掲載していない。この式典が行われた韓国の「天宙清平修練苑」には信者の先祖解放や霊界解放をしている金孝南(キム・ヒョウナム)という女霊能者がいる。「霊界」で苦しんでいる先祖を「解放」するためには条件として浄財が求められる。この霊能者は文鮮明教祖の妻である韓鶴子氏の母を霊界から呼び出したことで信者には知られている。ここに信者にとっても珍しい写真を掲載しておく。中央が金孝南氏、右が韓鶴子氏、左が金氏の夫である。日本人信者の金が吸い上げられていくシステムについてはいずれ書く。