7月14日(水)民主党「大敗」の責任はどこにあるのか。議席数は民主党が10減らし、自民党が13増やした。政治が結果である以上、敗北の責任は菅直人執行部にある。しかしクイズ番組のような二者択一では現実の複雑さは見えてこない。比例区得票は民主党は1845万票で自民党の1407万票より438万票多い。一方1人区で民主党は8勝20敗。この勝敗が決定的だった。その理由が唐突な消費税論議にあったことは、現場を歩いて有権者の声を聞いていれば実感でわかることだ。ましてや農村部の多い1人区は、小泉「構造改革」によって疲弊したままだから、不安感は大きく広がったはずだ。あるシーンを思い出す。6月17日に民主党本部で公認証書の授与式が行われた。挨拶した菅直人首相は、1998年の参院選挙直前に橋本龍太郎首相(当時)が「恒久減税」について肯定から否定発言にトーンダウン、選挙で敗北したエピソードを語った。「選挙は最後までわからないんです」といった発言を聞きながら「そうだな」と思ったものだ。驚いたのはそれからわずか4日後に菅さんが消費税をふくむ税制の抜本改革を提唱し、「消費税10パーセント」の自民党案を参考にすると語ったことだ。ここで一挙に潮目が変わった。私が主として行動した都市圏でも賛否両論だった。現場感覚からいえば商社勤務などの知人などは「必要」というが、私が出会った大山ハッピーロードの商店や主婦などは多くが「不要」だという。実感的には反対の方が多かった。税制改革を提言することは必要だが、どこまで周到に準備された発言だったのか。多段階売上税にはヨーロッパのようにインボイスの導入が必須だが、設計図はデッサン程度の代物だった。しかし朝日新聞や読売新聞の論調は、明らかに消費税増税に傾いていた。いまでもそうだ。たとえば14日の「読売」は社説で「税制抜本改革 ひるまず消費税論議を進めよ」、15日の「朝日」は1面で「消費税論議 気迫込めよ」と書いた。両紙とも世論調査で消費税増税は「必要」が「不要」より多いということを根拠としている。「朝日」は前者が49パーセント、後者が42パーセントで、「投票者の2人に1人が『10%もやむなし』の立場だった」と書いた。消費税増税を誘導する世論操作だ。財政再建を税制改革と合わせて議論をすることは大きな課題だ。そのときにも不公平感を少なくする制度設計が必要である。

最新の画像[もっと見る]

-

鶴見俊輔さんと

9年前

鶴見俊輔さんと

9年前

-

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

10年前

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

10年前

-

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

10年前

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

10年前

-

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

10年前

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

10年前

-

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

10年前

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

10年前

-

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

10年前

トルコ・UAEとの原子力協定に関する意見

10年前

-

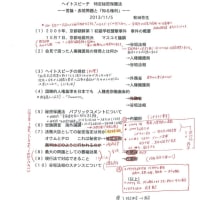

ヘイトスピーチ・特定秘密保護法で質問した

11年前

ヘイトスピーチ・特定秘密保護法で質問した

11年前

-

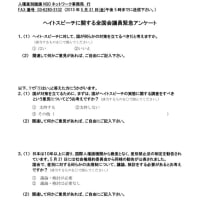

【資料】ヘイトスピーチに対する全国会議員へのアンケート

11年前

【資料】ヘイトスピーチに対する全国会議員へのアンケート

11年前

-

【資料】ヘイトスピーチに対する全国会議員へのアンケート

11年前

【資料】ヘイトスピーチに対する全国会議員へのアンケート

11年前

-

ヘイトスピーチ(憎悪表現)批判

11年前

ヘイトスピーチ(憎悪表現)批判

11年前

自民党も同様の主張なのに…との声も新聞記事にはありますが、前提が間違っております。昨年の衆議院選挙での主張に期待を抱かせて梯子を外したという意味で、自民党よりも罪が重いと感じていた人々が多かったように思います。自民党の票が増加していないのがその一つの証拠です。

ということで、有田さんの候補者としての感覚を語る記事を見て、やはり分かっている人は分かっていると感じました。

どうやら、大学も私の一つ下の学年のようで存心館では同席したこともあるようなないような。とにかく当選したのですから、ここに書かれているような「現場感覚第一」の議員として、メディアでの空中戦のような無意味の議論に参加されず活躍されることを願います。

(追記)世論調査の消費税を認める結果が多いとのことですが、どうにも信じられません。世論調査についても、その問題点などを書いていただければ幸いです。とにかく、世論調査の乱発と議員の現場感覚どちらをとるか…ですよね。頑張ってください。議員活動、注目しております。

ですよね。

地方紙の消費税賛成反対調査では、反対が多いんです。

地方選出の自民党議員も消費税増税には「私は反対だ」と主張してて、民主党候補者も「今上げるわけでない」と言ってて、民主党候補者の方が本部方針と同じ事言ってるんですけど、メディアでは民主党だけが地方で違うことを言ってるような報道でないですか?

原口さんが街頭で、「消費税に賛成してるのは都会の金持ち」とおっしゃってまして、地方だけのデータを出せば全人口のデータとは違うとわかってたようです。

>消費税増税を誘導する世論操作

菅総理が消費税発言した後、NHKも含めどのTVでも一斉にその必要性を言い出したのはちょっと違和感ありました。

いみじくも昨日、記者に向かって経団連の会長さんが「君たちが政府が消費税に後ろ向きだとか報道されると困るんだよ」みたいなこと言ってるのを聞いて、財界とメディアは繋がってるんだって印象受けます。

私は消費税増税に賛成反対を言いたわけでなく、同じ消費税増税を言った自民党が勝ったという分析は、地方(特に1人区)では違うと素人ながら思ったので、つい偉そうにコメント入れてしまいました。

有田さんには大変期待しております。

民主党としては残念な結果でしたが

それにしても選挙の結果の責任を誰も取らないというのはどうなってんでしょうか?

(これから取るのかもしれませんが)

菅さんの急変ぶりに当惑しながらも民主党に投票したものとして若干納得いきません。

陰ながら応援していたものにとってはうれしい限りです。

消費税の問題点は消費者(低所得者)にとっての逆進性だけでなく、納付者にとっての逆進性もあります。

下請け企業や中小企業にとって消費税増税分を価格転嫁することは今の経済情勢では用意ではないと危機感を覚えるのは当然のことだと思います。

そしてそれは景気回復への道のりも遠くする事になるでしょう。

安心を与えず、不安を煽るのではそれのどこが政治であると言えるのでしょうか?

国民は自衛のために今回の結果を選んだのだと思います。

しかし、現在時点での世論調査でも、消費税増税は「必要」が「不要」より多いという。とするとこの敗北は何だったのか。消費税10パーセントを掲げて闘ったのは自民党だったのではないか。消費税増税反対の幟を津々浦々に立てた共産党は比例得票でかつてない後退を喫している。この結果の分析にいま一つ整合性が見えてこないもどかしさがある。

この検討に“国民意識の綾”とでもいうべきものへの注目を入れてみよう。それを「態度主義」と名付けてみる。態度主義とは、当事者からほの見える「人間的態度」によって政治問題(に留まらず、芸能、社会の森羅万象)を判断する(日本人に特有と言ってもよい)理解の仕方である。この瞬速的に下す直感的判断としての態度主義はあまねく採用されている。

もちろん、人間の態度には、多くの場合、その人の持つ意味が凝縮し、表現される。これを直感してその人間を判断している。日常理解においてこの流儀はだいたい正しいと言えるだろう。しかし、それが内容抜きの態度主義に特化してしまうとき、それが主導する世論形成のあやうい経験もすでに数々経験している。

態度主義を採用すること自体を非難しているのではない。しかしそれが政治の世界に適用される時にはらむ、あるあやうさもまた存在する。たとえば小泉政権の高い支持率を今から振り返るならそれは理解されるだろう。自らの首を絞めることになる自由主義改革を支持したのは、抵抗勢力を排除するという小泉首相の断言見得切りの態度への弱者自身の圧倒的な支持だった。

態度がどうも気にくわない、その態度が不遜だ、態度がコロコロ変わる、これが態度主義の判断においての主要な要因になる。鳩山さんのぶれや迷走批判はそれをよく示した。決して辺野古に基地の移転先を決めたことが支持・不支持の決定的な因子ではなかったことは、今回の選挙では辺野古の「へ」の字も問題にされなかったことによく現れている。「実行もできないことを約束した」「言うことが変わっていく」「口は災いの元」。これが、ただただ鳩山政権の支持率を低下させた態度主義の反応であった。週刊誌、テレビはもっぱらここだけを寸秒の報道と映像で切り取り、これに流され扇動した。これがかれらのレベルである。情けない仕事をしているものだ。

菅さんもまた、鳩山さんに続いてこの轍を踏み、大ヘタを打ってしまった。自民党の10パーセントを「大いに参考にする」からいつのまにか「大いに」が抜け、「今年度にも成案を得る」が「論議を始める」に変わり、最後はいろいろな言い訳に終始することになった。「ほんとうに不退転の決意を持って言い出したことなのか」「言うことがコロコロ変わっていく」という態度への不信はもうこの段階で押しとどめることはできなくなった。

民主党を見守ろうと思っている人たちに、この党に政権の運営を任すことができる力があるのだろうかという不安が兆していること、それが政権の見放しに至る瀬戸際にあることを民主党はしっかと直視しなければならない。

われわれは態度主義が引き起こすこの動きに細心に留意しなければならない。それは、政策そのものとは違う「意味の次元」で動く国民世論の形成にまで目配りをできる力を求めている。国民が政治にかかわるということを理解するとはこのような意味の次元の理解にまで達することではないのか。それに長けていたのが自民党政治家だったのかもしれない。もちろんその次元からの脱却を目指すことは長期の課題としなければならない。池上彰の政治ニュース解説が注目されていることはその方向性を示唆しているかもしれない。

有田さんがこのような態度主義がふくむ意味の次元を理解しうる政治家であることは間違いない。同時にまっとうなジャーナリストして、政治と政策の全体像を事実にもとづいて示しうる実績を持っている。この6年間を楽しみにしよう。

消費税3%が導入されてから、どんなメリットがあったか、わかりません。知りません。メリットも感じません。

人口の減少の中では、消費税も、なんとかに水ではないでしょうか?消費税を支払うべき人口自体が少なくなるのですから。消費税に頼っていては、そのパーセンテージがあがるだけですよね。

議員削減もそうですが、金のかかりすぎる選挙運動とか、想像を絶する議員宿舎とか、無駄はいっぱいと思います。

有田さんが主張される医療、福祉、環境、介護、教育に重きをおいた産業構造の転換に期待しています。

さあ参院選と思ったら、菅総理の「消費税10%」。

何を言い出すんだ、この御仁は、ということから始まって、色々、色々調べてきたら、

有田さんのサイトに辿り着きました。

今回の参院選でご当選されていらっしゃったのですね。すいません。不勉強でした。

改めまして、ご当選、誠におめでとうございます。

色々調べて、一歩踏み込んでみた上での今回、民主党敗北の理由は、

「脱官僚」を唱えて国民の支持を得、権力を獲得した民主党は、「官僚の壮絶かつ巧妙な抵抗とマスコミへの情報操作(官僚ファシズムとでも言うべきでしょうか)」に遭っており、それに屈しつつある点と見ています。

1.消費税10%

菅総理は財相時、G7で立ち往生し、財務官僚の支援がなければ立ち行かないと実感。財務官僚に今のままでは日本はギリシャ問題化すると吹き込まれ、消費税22%を想定(AERA)

消費税増税シナリオは、官僚により周到に準備されていた。

財務省→経団連

経産省望月事務次官→大手新聞社社長(現代ビジネス)

大手マスコミの世論調査が、未だに消費税増税に賛成、もしくは税制の在り方について論議することに賛成であるのは、この所作でしょう。

あれだけ、TV新聞で、消費税増税やむなしの論調でマインドコントロールしても、国民はNoを突き付けているのです。

他の皆さんのコメントも、有田さんの遊説中の実感からも裏付けられるものですよね?

国民はNoなんです。

更に言えば、この消費税キャンペーンは嘘だらけな訳です。

日本の経済財政事情とギリシャが同じ、なんて、ネットで少し調べれば、全然違うことがすぐわかりますし、財政の負債部分だけ着目して、900兆だの1000兆だの言っても、純資産がどれくらいあるか考えましょう。

日本はまだまだ全然借金大国じゃありません。

更に更に、財政再建したいのであれば、

経済成長→歳出削減→必要なら増税という手順を踏むことがマクロ経済学の常識。

経産省が作ったとされる菅総理の新経済成長戦略が名目GDP3%としているのは、

財務省がどうしても消費税を上げたいから3%になっているわけで、4%なら、増税しなくてもプライマリーバランスを実現できるんですよ。

だったら、4%を実現するにはどうしたらいいか皆で考えるのが普通じゃないですか。

また日銀は米英欧と比べて金融政策が全く不足してます。インフレ目標、日銀の国債買取り、etc...

全然出来ること、一杯あるわけですよ。

こんなことネットで調べりゃ、わかってしまうレベルで。

消費税増税キャンペーンは、すべからく、

均衡財政と省益及び官僚利権の最大化を目論む財務省の官尊民卑のシナリオなんです。

ただ、私の考察では、菅総理にもっとマクロ経済学の知識があれば良かったのかもしれませんが、それでも敢えて言えば、財務省に巧妙に騙された、迷走混乱を引き起こさせ、国民に民主党に対する期待感を委縮させることだったんだと考えています。

2.政治と金

今、マスコミでは、起訴相当や不起訴不当で大騒ぎしています。国民のほとんどが、小沢氏はグレーか真っ黒だと印象を受けており、鳩山政権の支持率下落、

ツートップ交代という流れになりました。

私が疑問に思ったのは、それでは何故、

小沢氏は民主党内で100人を超えるグループの支持を得て慕われている人物なんだろうかということでした。

、と言うことで調べてみたら、何のことはないですね。

検察審査会が問題とした被疑事実とは、「陸山会が平成16年に土地を取得し、代金として3億4260万円を支出しているのに、そのことが同年の政治資金収支報告書に記載されておらず、翌17年の報告書に書いてある」という、たったそれだけのこと。。。(山口一臣のダメだめ編集長日記)

読めば読むほど、あり得ない軽い話な上に、これを実際に犯したのは石川氏で、小沢氏は共犯ではないかという嫌疑なんですね。大手マスコミの論調や解説に、これだけ軽い内容だというのは、全く出てきませんし、これは検察の国策捜査と言われても仕方ない話じゃないですか。

しかもWikiで調べたら、

検察庁が一旦下した不起訴処分を不服とする申し立てを行ったのが、「在日特権を許さない市民の会」という、保守系の団体で、辿っていくと、これまた保守系団体「日本会議」、ひいては自民党の保守系議員と繋がっていくではありませんか。

小沢氏がグレーとか真っ黒ではなく、

これは権力闘争なんですね。

3.沖縄普天間問題

検察官僚が「政治とカネ」の問題で小沢氏と鳩山氏を徹底的に叩いた。そして、外務官僚が鳩山包囲網を構築し、米海兵隊普天間飛行場の移設を自民党政権の日米合意を踏襲する辺野古崎近辺(沖縄県名護市)とすることに成功した。その過程でマスメディアが、徹底した反鳩山キャンペーンを展開した。その結果、「小鳩政権」が崩壊した。(佐藤優の眼光紙背)

1.2.3全てから言えることは、

現在民主党政権は、脱官僚どころか、官僚の表面には出てこない抵抗、官僚のTVや新聞等の大手マスコミへのリーク、大手マスコミの国民への情報統制によって、立ち行かなくなりつつあるという状況が浮かびあがりってきます。

同時に、一国民として、一歩踏み込んで情報を探しに行かないと、TV新聞では、簡単に思い込まされてしまう現状に、ちょっと今の日本は気味が悪いなと感じてしまいます。

私個人としては、日本の官僚制度を海外に習い、ある程度、特定の党に紐付けるよう分解、ハドソン研究所やブルッキングス研究所のように、3つ4つあっていいですが、そういう状況に変えて、政策競争をしてもらい、国民が選択する体制に変えていって欲しいと考えております。

競争なきところに進歩なし、権力の長期化は必ず腐敗退廃を招くからです。

デフレ脱却なき先進国内でも最低レベルの低成長を20年も続けている責任を取ってもらう意味で、自民党及び官僚内閣制を打破するという民主党の主張に呼応して、国民は政権を託したはずです。

自治労や日教組を支持母体としていると聞いておりますが、そこを乗り越えて、

地方も含めた公務員制度改革をどのように実現するのか、真の国民政党たるか否か問われているところなのではないでしょうか?

参考までに前回の衆院選は民主党、

今回の参院選はみんなの党に投票いたしました。

民主党にも期待しております。

有田さん、頑張ってください。

あと、ネット選挙解禁しましょう。

これもまた大きく変える一つのツールだと思いますよ。

TV新聞だけでは、情報弱者になることが良くわかった選挙でした。

なので、追加でコメントいたします。

有田さんもそうですが、民主党の方の中には、「小泉政権で格差が広がった」という決まり文句を唱える方が、いらっしゃいます。

ですが、その認識は誤ったものであるとお考えになった方が良いです。

経済協力開発機構(OECD)の発表データに、ジニ係数で見る所得格差というものがあります。

小泉政権時代、この数値は先進国の中で、日本とイギリスが所得格差が縮小したことを示しています。

また、小泉政権時代を通して、雇用は100万人創出されているデータが示されています。

しかも、2003年度に28.4兆円の赤字であった日本の財政(バランスシート)は、歳出削減もあり、2007年度にはわずか6.4兆円の赤字までに回復した。収支均衡まであと一歩のところまで進めているのです。

つまり、小泉政権で格差が広がったというのは、先ほど投稿した内容と同じように、

民主党とマスコミによるイメージの刷り込みなのです。

今が増税キャンペーンなら、当時は格差キャンペーンだったわけで、どちらも事実に基づかない、国益を損する情報統制でした。

党首である菅氏がこの誤った認識の上で、政権運営しようとされるから、

「第三の道」等という、マクロ経済学の見地から、あり得ない、非常識な論に染まってしまい、

財務省の言いなりになって、とんちんかんなメッセージを国民に与えてしまっているのです。

国民は、賢いから否定したのが参院選です。

長期に渡り、日本経済に暗闇にしていた不良債権を処理し、郵政民営化することで、官から民へのきっかけを作ったことは、偉大な国家政策であり、立派な経済財政運営でした。

そしてそれは、小泉元総理の強力なリーダーシップ、経済学の専門家である竹中平蔵氏という優秀なブレーンによって、実現できたブレークスルーなのです。

日本国民は感覚的だったかもしれませんが、実は正しい判断をしているのです。

劇場でも何でもありません。

その意味においても、連立で進めている郵政改悪法案も通してはいけません。

2005年衆院選320議席は、政権交代に関係なく、重い国民の意志決定として残っていることは、民主党は忘れない方が良いと思います。国民新党が票を取れないのは、そのためです。

多くの国民が、今だに、あのコンビが続いてくれていたらと思っています。

あの二人であれば、格差だという声が大きくなってきたら、良いタイミングで、地方インフラの、特にメンテナンスの公共投資を実施していたことでしょう。

あの二人は、過度の財政規律派ではなく、ダイナミックに経済運営していました。

残念なのは、安倍政権から、イデオロギー色が出てきて、再び混迷に陥ってしまったのです(この政権を追い落としたのもスキャンダルの官僚リーク説ありますが)。

そして、今、日本に横たわっている最大の課題は、デフレです。

とにかくデフレを解消しないといけない。

このデフレギャップを埋めるまで金融政策を強力に推し進めるのが、正しい解なのです。

増税だの、税制改正論議だの、言ってるのは、優先順位を完全に取り違えていることに早く気付かないと、修正しないと、

それこそ、民主党政権がギリシャ化させたということになります。

民主党には3つの選択があります。

1.みんなの党の「デフレ脱却法案」を丸飲みして日銀法改正する。お金を作って、地方の公共投資(インフラメンテ)に使う。

勿論B/Cを明確にする。

みんなの党の政策は、今回初めてじっくり見ましたが、非常に良く出来ています。

経済がわかっている人がブレーンにいるんでしょうね。

今後、確実に伸びる政党です。

(民主党にはいない、ようですね。弁舌爽やかなのは大塚耕平さんくらいかな?でも日銀出身だから省益を超えられないかも?)

2.竹中平蔵氏に頭を下げて、アドバイスしてもらう、もしくは閣内に入ってもらう。

彼は財務省、銀行が先送りし、隠してきた不良債権問題を解決に向かわせた。

今度はデフレです。官僚とのやりとりのノウハウも持っています。

さんざん叩いておいて、とは言わず、

菅総理が三顧の礼で迎え入れたら、

本当に歴史上でも意義深いものとなることでしょう。

3.菅総理が自身のプライドに邪魔されて、1.も2.も出来ず、財務省に教えを乞うて、増税の相談を続けるようなら、代表選で首を挿げ替える。

もしくは国会で行き詰ることになる。

残念ながら、経済音痴の首相では日本を危うくするだけです。そんなに日本経済に余裕があるわけではありません。

是非、財政再建のための経済成長如何にあるべきかを、経産省のペーパーでなく、再度纏め上げて下さい。

有田さん、宜しくお願いします。

経済競争の強者の得た利益が社会に戻ってこない状態では、いくらマクロの経済指標が良くなっても、利益が吸収されて行く一方なので、かえって社会はどんどんダメになっていくからです。

昔と違って、儲けた金持ちは、大盤振る舞いしたり、豪遊したり、寄付したり、あるいは書生や食客をやしなったり、あるいは松方コレクションのような仕方でお金を使ったりしません。贅沢をしても、儲けに比べれば、ほんのささやかなもので、結局は資産を減らさないように金融商品で運用ということになってしまっているのではないでしょうか? お金を使えば、それがまた新たに他者に還流していきますが、金融商品への投資では、ブラックホールにマネーが吸い込まれていくかのようです。

儲けた企業も、ばんばんと事業を展開したり、メセナ活動やスポーツへのスポンサーもしなくなりました。企業の交際費も昔とはまったく違う状況です。堅実なビジネスプランでマネーを使うようになってきたので、内部留保が積み上がってしまい、企業の儲けの社会への波及効果は限定的なものではないですか?

利益は自分の才覚で得たものであり、得たマネーは自分のもの、どのように使うのも自分の自由、というのはある意味で、資本主義の理解が不十分なのではないでしょうか? この社会の中でこそ自分が存在している、ということへの思いが希薄なように思います。

米国のように、寄付や文化活動への支援に多くのマネーが還流する社会に、学ぶことはあると思います。富者が社会への還元をしやすいような仕組み、税制など、これから取り組んでいく必要があると思います。

マネーの還流不十分では、経済成長しても、社会は豊かにはならないでしょう。

http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Lisgini.png