5月28日(木) 平河町で定例役員会。新橋に出て身体調整のためにクリニック。板橋でミニ集会。昨年10月ごろに商工関係の小さな集会に招かれたときのことを思い出した。1時間ほど語ってから質疑応答の時間になった。政治家は住民=国民にとって「サービス業」だと語ったことに対して、ある参加者から「それは違うんじゃないか」という意見をいただいた。私の発言は憲法15条「すべて公務員は、全体の奉仕者」との規定から、「奉仕」=「サービス」と理解してのことだった。「サービス」は語源的には「サーブ」(「奉仕する」「仕える」)から来ている。ところが生活のなかで「サービス」とは、商品に対する「アフターサービス」といった理解が広がっているからなのだろう、「政治はサービスとは違和感を感じる」と言われたのだ。アメリカにロバート・グリーンリーフというリーダーシップ理論家がいる。彼は「サーバント・リーダー」を唱えている。「サーバント」とは「仕える人」であり、「リーダー」とは「人々や集団を率いていく人」だ。矛盾するような言葉だが、そうではない。他人に奉仕することを通じてリーダーが生まれてくる。それは上下関係ではなく、水平的なものだ。「前衛」と「後衛」というものでもない。それを任務と理解するからこそ、ときには危険を省みることなく、人々より「半歩」あるいは「一歩」前を歩んでいく。それが本来の政治家だろう。

平河町で定例役員会。新橋に出て身体調整のためにクリニック。板橋でミニ集会。昨年10月ごろに商工関係の小さな集会に招かれたときのことを思い出した。1時間ほど語ってから質疑応答の時間になった。政治家は住民=国民にとって「サービス業」だと語ったことに対して、ある参加者から「それは違うんじゃないか」という意見をいただいた。私の発言は憲法15条「すべて公務員は、全体の奉仕者」との規定から、「奉仕」=「サービス」と理解してのことだった。「サービス」は語源的には「サーブ」(「奉仕する」「仕える」)から来ている。ところが生活のなかで「サービス」とは、商品に対する「アフターサービス」といった理解が広がっているからなのだろう、「政治はサービスとは違和感を感じる」と言われたのだ。アメリカにロバート・グリーンリーフというリーダーシップ理論家がいる。彼は「サーバント・リーダー」を唱えている。「サーバント」とは「仕える人」であり、「リーダー」とは「人々や集団を率いていく人」だ。矛盾するような言葉だが、そうではない。他人に奉仕することを通じてリーダーが生まれてくる。それは上下関係ではなく、水平的なものだ。「前衛」と「後衛」というものでもない。それを任務と理解するからこそ、ときには危険を省みることなく、人々より「半歩」あるいは「一歩」前を歩んでいく。それが本来の政治家だろう。

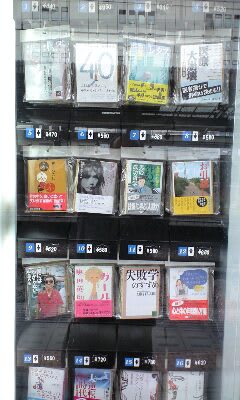

3月23日(月) 朝は東武練馬駅南口。事務所に戻り初海整形外科。左膝の水は10cc。先週よりも増えていた。体重を減らすこと、運動をするように再び勧められる。池袋経由で板橋へ。駅のキオスクが無人になり、本までが自動販売機で売られていることに、いささか呆れてしまう。成増で紹介していただいた地元の「有力者」を訪問。さらに人間関係が広がっていく。人の「思い」を知らされる日々。ふと思う。地下鉄サリン事件から14年。その当時をいまでも鮮明に覚えている。ならば「いま」から14年先をと思えば、いささかゾッとする。それではと、生まれる14年前まで辿れば、1938年。日本では国家総動員法が公布され、「愛国行進曲」が流行、フランスでは人民戦線が崩壊し、ドイツのヒトラーはズデーテン地方を併合するミュンヘン協定に調印している。そうなのだ。「14年」という時間は、日本と世界の情況を一変させるのに十分な時間なのだ。新たな「14年」を意気高く進もう。

朝は東武練馬駅南口。事務所に戻り初海整形外科。左膝の水は10cc。先週よりも増えていた。体重を減らすこと、運動をするように再び勧められる。池袋経由で板橋へ。駅のキオスクが無人になり、本までが自動販売機で売られていることに、いささか呆れてしまう。成増で紹介していただいた地元の「有力者」を訪問。さらに人間関係が広がっていく。人の「思い」を知らされる日々。ふと思う。地下鉄サリン事件から14年。その当時をいまでも鮮明に覚えている。ならば「いま」から14年先をと思えば、いささかゾッとする。それではと、生まれる14年前まで辿れば、1938年。日本では国家総動員法が公布され、「愛国行進曲」が流行、フランスでは人民戦線が崩壊し、ドイツのヒトラーはズデーテン地方を併合するミュンヘン協定に調印している。そうなのだ。「14年」という時間は、日本と世界の情況を一変させるのに十分な時間なのだ。新たな「14年」を意気高く進もう。

9月7日(日) 田中康夫代表と打ち合わせ。時間ができたので久しぶりに銀座の山野楽器を歩く。チアリートとフランス映画界巨匠のミシェル・ルグランの「ウォッチ・ホワット・ハプンズ」を入手。教文館で新刊を見て、有楽町から練馬。選挙を応援してくれている民主党のHさん夫妻と練馬の氷川神社秋季大祭に参加。「金ちゃん」で皆様と懇談。「深い思い」を感じるのはこうした時間と空間。未来は静かに近づいてくるが、今日、明日は驚くべき早さで去っていく。その背後にある過去は微動だにしない。いま「ここにいる」ことの判断の根拠は、どうしても「これまで」の経験に重きを置いてしまう。認識は「未来」ではなく往々にして「過去」に引きずられるからだ。それではいけない。自民党総裁選挙の自己演出的騒乱とそれを報道するテレビとキャスターの度し難い「媚」(こび!)に強い嫌悪感を感じる。

田中康夫代表と打ち合わせ。時間ができたので久しぶりに銀座の山野楽器を歩く。チアリートとフランス映画界巨匠のミシェル・ルグランの「ウォッチ・ホワット・ハプンズ」を入手。教文館で新刊を見て、有楽町から練馬。選挙を応援してくれている民主党のHさん夫妻と練馬の氷川神社秋季大祭に参加。「金ちゃん」で皆様と懇談。「深い思い」を感じるのはこうした時間と空間。未来は静かに近づいてくるが、今日、明日は驚くべき早さで去っていく。その背後にある過去は微動だにしない。いま「ここにいる」ことの判断の根拠は、どうしても「これまで」の経験に重きを置いてしまう。認識は「未来」ではなく往々にして「過去」に引きずられるからだ。それではいけない。自民党総裁選挙の自己演出的騒乱とそれを報道するテレビとキャスターの度し難い「媚」(こび!)に強い嫌悪感を感じる。

8月22日(金)練馬の春日町駅で訴え。朝の空気はもはや秋。ほとんど汗が出なかった。こうしてまた季節が変わっていくことを実感する。「この間は中村橋でお見かけしました」「また会いましたね」と声をかけてくださる女性たち。握手の数はもはや選挙本番。ボランティアで再び参加してくださったYさんは昼まで手伝ってくれた。練馬駅近くの商店街店主はさまざまな情報を伝えに来てくれた。「辻説法」をしていると道路の向こうで知らない女性がスタッフからリーフレットをもらって配りだした。まさに「勝手連」。うれしいことだ。練馬駅周辺から大泉学園までの住宅街を走る。不安や焦慮を根拠にその場所に固着する「居着き」は、否定的ニュアンスがあるが、肯定的に捉えることもできるのは、「未来」を「現在」と見ることだというのが内田樹さんの見解だ。たとえばKー1の武蔵は「打たれたときは、それをもう忘れて、二つ先のパンチが相手にヒットしているときの感じ」を想定して、それを「現在」だと思うそうだ。このくだりを熟読していて思い出したのは、古在由重さんの教えだ。「僕は、変な言い方だが、『現在を過去として見る』というふうな習慣を持っています」「いまの現実というものもやがて十年たち、二十年たてば必ず過去になるということ。いま現実を未来からの過去として見るという見方をいつでもやっているつもりです」と丸山眞男さんとの対談(『一哲学徒の苦難の道』、岩波現代文庫)で語っていた。この視点こそ個人においても組織においても必要なのだ。いま進みつつある道を「未来圏」(宮沢賢治)から見つめると、気持ちが軽くなるから不思議だ。新橋から新宿へ。再び練馬に出て「ミクシィ」のオフ会。多くの方々が参加、励まされる。

6月14日(土) 時間ができたので古書店に出す本を整理。生活があわただしくなり、しかし「残り時間」が限られていることを思えば、合理化と整理が必要だ。新党日本の副代表としての責任を最優先しつつ、どこかで時間を作るべきは単行本『X』の執筆だ。逢坂剛さんが博報堂で働きながら、「日曜作家」として原稿を書いていたときのことを伺ったことがある。いまはそのようにすべきだと判断。定期的に書いている原稿もお断りすることに傾いている。単行本『X』の取材で得た数々の貴重な歴史的資料を元に木村久夫さんを書くことは、もはや社会的責任なのだ。午後から古書店に来ていただいた。コミックが段ボールで3箱。新刊もふくめた単行本が4箱。何とそれで6000円!古書店の相場がわからないので受け入れるしかない。夕方に池袋「おもろ」へ。その道すがら、そんなに安いのならば「あの本は置いておけばよかった」と思う1冊があった。泡盛を飲みつつ常連と雑談。古書の値段は「そんなもんですよ」と大学教授。江森盛夫さんは、映画の「蟹工船」に高校生のときに出ていたという。これまでそんな話を聞いたことがなかった。西武の食品売り場を歩いていたら「蟹工船」という売り場を発見。北海道の会社で蟹やウニなどを載せた弁当だ。勢いで買ってしまった。本の山から出てきた色川武大・阿佐田哲也エッセイズ『放浪』(ちくま文庫)を読む。「渡世」の項に「9勝6敗を狙え」というエッセイがあった。かつて『うらおもて人生録』(新潮文庫)で読んでいたものだが、含蓄がある。たまたま朝日新聞の「天声人語」が秋葉原事件に触れて、このエッセイのポイントを次のように要約していた。〈ギャンブラーでもあった作家の色川武大が「人生レース」について書いている。「八勝七敗なら上々。九勝六敗なら理想。一生が終わってみると、五分五分というところが、多いんじゃないかな」〉。色川さんらしい人生哲学だ。「8勝7敗」でも持続することが大変なのだ。

時間ができたので古書店に出す本を整理。生活があわただしくなり、しかし「残り時間」が限られていることを思えば、合理化と整理が必要だ。新党日本の副代表としての責任を最優先しつつ、どこかで時間を作るべきは単行本『X』の執筆だ。逢坂剛さんが博報堂で働きながら、「日曜作家」として原稿を書いていたときのことを伺ったことがある。いまはそのようにすべきだと判断。定期的に書いている原稿もお断りすることに傾いている。単行本『X』の取材で得た数々の貴重な歴史的資料を元に木村久夫さんを書くことは、もはや社会的責任なのだ。午後から古書店に来ていただいた。コミックが段ボールで3箱。新刊もふくめた単行本が4箱。何とそれで6000円!古書店の相場がわからないので受け入れるしかない。夕方に池袋「おもろ」へ。その道すがら、そんなに安いのならば「あの本は置いておけばよかった」と思う1冊があった。泡盛を飲みつつ常連と雑談。古書の値段は「そんなもんですよ」と大学教授。江森盛夫さんは、映画の「蟹工船」に高校生のときに出ていたという。これまでそんな話を聞いたことがなかった。西武の食品売り場を歩いていたら「蟹工船」という売り場を発見。北海道の会社で蟹やウニなどを載せた弁当だ。勢いで買ってしまった。本の山から出てきた色川武大・阿佐田哲也エッセイズ『放浪』(ちくま文庫)を読む。「渡世」の項に「9勝6敗を狙え」というエッセイがあった。かつて『うらおもて人生録』(新潮文庫)で読んでいたものだが、含蓄がある。たまたま朝日新聞の「天声人語」が秋葉原事件に触れて、このエッセイのポイントを次のように要約していた。〈ギャンブラーでもあった作家の色川武大が「人生レース」について書いている。「八勝七敗なら上々。九勝六敗なら理想。一生が終わってみると、五分五分というところが、多いんじゃないかな」〉。色川さんらしい人生哲学だ。「8勝7敗」でも持続することが大変なのだ。

4月1日(火) 関西テレビの「痛快!エブリデイ」に出演。いつものように難波「グーテ」でパンを買って「王将」で昼食。この店の特徴は、カウンターにいる客の眼の前で調理するところ。ところが戎橋店はそうなっていない。まだ客が少ない時間に注文した料理が出てくるまでに何と20分。店を出るときに聞いたところ、料理人は4人。どうなっているんだろうか。学生時代から通っている「王将」でこれほど時間がかかったことはない。「見られている」緊張感がないことと関係があるのだろうか。東京に戻る新幹線のなかではパオロ・マッツァリーノさんの『つっこみ力』(ちくま新書)を読む。「人は正しさだけでは興味を持ってくれません。人はその正しさをおもしろいと感じたときにのみ、反応してくれるのです」という指摘に共感。辺見庸さんが「現代」に連載している「沈思録」(5月号)で書いている「底光り」というエッセイを思いだした。その問題意識は「経済格差がかつてなくすすみ、その日の生活にも難儀している貧困階層が拡大しつづけているというのに、彼らの味方を標榜する共産党や社民党は、なぜ支持層をのばすことができないでいるのだろうか」というものだ。辺見さんは「両党のリーダーらのことばや立ち居ふるまい」に「人間的魅力や真実味、深い知性、先見性により富むということがまるでなく」と厳しい。「魂が底光りしている」こととは何か。他人事ではなく摸索する。東京駅に迎えに出てくれた新党日本のYさんと毎日新聞へ。BS11で放送される「にっぽんサイコー!」のロケを行い、平河町のヘッドオフィス。実務をいくつか。大阪の木村孝子さんの携帯電話に連絡。単行本『X』の主人公、木村久夫さんの妹さんだ。4月9日は木村久夫さんの誕生日。存命なら90歳になる。28歳で絞首刑となった木村さんは遺書のなかで「私の死んだ日よりはむしろ私の誕生日である四月九日を仏前で祝って欲しいと思います。私は死んだ日を忘れていたい。我々の記憶に残るものは、ただ、私の生れた日だけであって欲しいと思います」と書いている。「週刊朝日」に書いた「わだつみ会」についての原稿も読んでくれていた。「昔は温かい会だったんですよ」といまの執行部に対する批判を繰り返すのは、木村久夫さんを批判する原稿を機関誌にかつて掲載したからだ。遺書が戻ってきた敗戦直後のことなどを30分ほどお聞きした。

関西テレビの「痛快!エブリデイ」に出演。いつものように難波「グーテ」でパンを買って「王将」で昼食。この店の特徴は、カウンターにいる客の眼の前で調理するところ。ところが戎橋店はそうなっていない。まだ客が少ない時間に注文した料理が出てくるまでに何と20分。店を出るときに聞いたところ、料理人は4人。どうなっているんだろうか。学生時代から通っている「王将」でこれほど時間がかかったことはない。「見られている」緊張感がないことと関係があるのだろうか。東京に戻る新幹線のなかではパオロ・マッツァリーノさんの『つっこみ力』(ちくま新書)を読む。「人は正しさだけでは興味を持ってくれません。人はその正しさをおもしろいと感じたときにのみ、反応してくれるのです」という指摘に共感。辺見庸さんが「現代」に連載している「沈思録」(5月号)で書いている「底光り」というエッセイを思いだした。その問題意識は「経済格差がかつてなくすすみ、その日の生活にも難儀している貧困階層が拡大しつづけているというのに、彼らの味方を標榜する共産党や社民党は、なぜ支持層をのばすことができないでいるのだろうか」というものだ。辺見さんは「両党のリーダーらのことばや立ち居ふるまい」に「人間的魅力や真実味、深い知性、先見性により富むということがまるでなく」と厳しい。「魂が底光りしている」こととは何か。他人事ではなく摸索する。東京駅に迎えに出てくれた新党日本のYさんと毎日新聞へ。BS11で放送される「にっぽんサイコー!」のロケを行い、平河町のヘッドオフィス。実務をいくつか。大阪の木村孝子さんの携帯電話に連絡。単行本『X』の主人公、木村久夫さんの妹さんだ。4月9日は木村久夫さんの誕生日。存命なら90歳になる。28歳で絞首刑となった木村さんは遺書のなかで「私の死んだ日よりはむしろ私の誕生日である四月九日を仏前で祝って欲しいと思います。私は死んだ日を忘れていたい。我々の記憶に残るものは、ただ、私の生れた日だけであって欲しいと思います」と書いている。「週刊朝日」に書いた「わだつみ会」についての原稿も読んでくれていた。「昔は温かい会だったんですよ」といまの執行部に対する批判を繰り返すのは、木村久夫さんを批判する原稿を機関誌にかつて掲載したからだ。遺書が戻ってきた敗戦直後のことなどを30分ほどお聞きした。

12月15日(日)曇り空。朝から新書の原稿を書く。夕方は池袋「おもろ」。路上の暗闇のなかに熟した柿あり。「闇」のなかの「橙色」が渋い。政策メモの準備作業。自民党は基本的に消費税増税路線だ。しかし政策グループのなかには(たとえば山本一太議員たちの「プロジェクト日本復活」)成長プラス歳出削減を主張する勢力もある。経済成長があればそれだけ税収も増えるからだ。自民党は「2パーセント台半ば」、公明党は「持続的な経済成長」を提案している。はたしてターゲットインフレ政策を行うべきなのかどうか。参議院選挙で「新党日本」は田中康夫代表が起草した「新しい日本宣言。」を公表した。そこにある政治哲学は人類史上類を見ない少子高齢化社会に突入する日本の今後を見据えたものである。2005年に人口は4361人の減少となった。1899(明治32)年に現在の統計を取りはじめてはじめてのことだ。これから年間80万人もの減少となる。求められているのは新たな国家モデルである。「増税なき財政再建」を主張するのも、財源は作るものとの基本的立脚点があるからである。「脱ダム」宣言とは、実は「脱ムダ」宣言だった。その成果をさらにどう発展させるのか。 1995年に「近代が終わった」と捉えるエコノミストの水野和夫さんによれば、物価が下り続け、低金利が続く日本は人類史上例を見ない経済状況を歩みつつある。景気にかかわらず賃金も低下し続けている。そのときに旧来の発想で政策を提案しても、現実に裏切られることは明らかだ。水野さんは「成長」を手段や目標とすることが「古い思考あるいは近代の思考」だとする。16世紀に近代が幕を開け、資本主義が誕生した。当時の先進国だったスペインやイタリアはかつての中世的帝国を目指して失敗する。オランダやイギリスが近代国家に成長していく時代にあって、歴史に逆行する試みは失敗したのだ。「近代が終焉」した時代にあって、日本が成長によって危機を乗り越えようと再近代化路線を進んでも失敗する。ならばどういうモデルが構想できるのか。おそらく「穏やかな成熟社会」なのだろう。それを政策的に提示すればどのような日本像が生まれるのか。大企業や大資産家に実施された行き過ぎた減税を10年前の税率に戻せば7兆円の財源ができる。そこから演繹的に政策テーマごとに数字を当てはめていってもイメージは生まれない。「干物」ではなく「生もの」としての政策とは何だろうか。摸索はまだまだ続く。

1995年に「近代が終わった」と捉えるエコノミストの水野和夫さんによれば、物価が下り続け、低金利が続く日本は人類史上例を見ない経済状況を歩みつつある。景気にかかわらず賃金も低下し続けている。そのときに旧来の発想で政策を提案しても、現実に裏切られることは明らかだ。水野さんは「成長」を手段や目標とすることが「古い思考あるいは近代の思考」だとする。16世紀に近代が幕を開け、資本主義が誕生した。当時の先進国だったスペインやイタリアはかつての中世的帝国を目指して失敗する。オランダやイギリスが近代国家に成長していく時代にあって、歴史に逆行する試みは失敗したのだ。「近代が終焉」した時代にあって、日本が成長によって危機を乗り越えようと再近代化路線を進んでも失敗する。ならばどういうモデルが構想できるのか。おそらく「穏やかな成熟社会」なのだろう。それを政策的に提示すればどのような日本像が生まれるのか。大企業や大資産家に実施された行き過ぎた減税を10年前の税率に戻せば7兆円の財源ができる。そこから演繹的に政策テーマごとに数字を当てはめていってもイメージは生まれない。「干物」ではなく「生もの」としての政策とは何だろうか。摸索はまだまだ続く。

4月26日(木)「ザ・ワイド」が終わり、「有田が行く」企画の打ち合わせ。5月に特攻隊を取り上げる予定だ。生き残った特攻隊員にも話を聞こうと思っている。81歳で「日本国憲法を護る」、82歳で「戦争と死」という「遺書」を書いた松浦喜一さんは麻布十番で和菓子屋を営んでいる。松浦さんは1945年6月19日の午後3時、知覧に近い万世飛行場から4機で沖縄へと特攻出撃した。ところが1機はエンジン故障で引き返す。敵のレーダーを避けるため、高度は海上20メートル。悪天候のため、薄井義夫少尉(22歳)の機体は海中に落下、一時的に浮上するが、すぐに空中分解した。しばらくすると隊長は爆弾を海に落とし、機体の方向を変えた。松浦さんも指示に従い、長崎県の大村飛行場に着陸。やがて戦争は終る。このとき事故で亡くなった薄井義夫さんの遺書が、先日宿泊した吹上温泉「みどり荘」にある観音堂に展示されている。大女将の池田ツヤさんは宿を出発するとき、櫨場眞澄さんの『沈黙の四十年 本当に戦争は終わったのか』(文芸社)をプレゼントしてくれた。松浦喜一さんの経験と戦後40年の沈黙を描いたノンフィクションだ。昭和28年生まれの櫨場さんは「みどり荘」に宿泊したことをきっかけに特攻隊に関心を持った主婦だ。池田さんはこの本を手渡してくれるとき、「(櫨場さんは)もうお亡くなりになったんですけど……」と小さな声でつぶやいた。戦場経験者がどんどんいなくなる。誰かがそれを記録しなければならない。単行本『X』への熱情を早く形へと思う。松浦さんは「遺書」のなかでこう書いている。

今や戦後五十年と六十年の十年間で政治家の姿が全く違ったものになった感があります。太平洋戦争のことを知らないだけでなく、知ろうと努力する意味すら解らない政治家ばかりになり、それら政治家によって日本の政治が動いている非常に危険な状態に突入しているのです。 神保町を歩く。昨夜御徒町で飲んでいたとき、テレビでかいま見た政治家の「顔」が気になった。昔見た漫画を思い出したからだ。コミックの高岡書店で探すと、あった。『藤子不二夫(A)ブラックユーモア短編集』(中公文庫コミック版)を買う。この主人公の「ヒゲ」を取ると似ているような似ていないような。東京堂書店で新刊を見る。岩波ブックセンターから古書店へ。映画、演劇専門の矢口書店で山田和夫『日本映画の101年』(新日本出版社)を入手。そこには山田氏の経歴が書かれていた。1943年に15歳の旧制中学生だった山田氏は、「決戦」と「学徒出陣」を報じた「日本ニュース」を見て感銘を受け、直後に海軍甲種飛行予科練練習生を志願、44年に鳥取県美保海軍航空隊に入る。終戦時には岡山の倉敷海軍航空隊で水上特攻隊「震洋」の要員だったという。石原映画を見つめる山田氏の心には、ご自身の少年時代の姿はどのように現れていたのだろうか。あとがきには「(ハリウッド映画などとの)『たたかい』の末端に加わったものの責務」「運動のなかに身を置きつつ」という言葉がある。そうか、山田氏に取っては石原映画に対する評論も「たたかい」だったのだ。その立場で映画を見れば、論理的必然として「かのような」文章ができあがるのだろう。映画の試写会会場付近でまれにお会いすることもある山田和夫氏と機会があれば意見を交換したいものだ。

神保町を歩く。昨夜御徒町で飲んでいたとき、テレビでかいま見た政治家の「顔」が気になった。昔見た漫画を思い出したからだ。コミックの高岡書店で探すと、あった。『藤子不二夫(A)ブラックユーモア短編集』(中公文庫コミック版)を買う。この主人公の「ヒゲ」を取ると似ているような似ていないような。東京堂書店で新刊を見る。岩波ブックセンターから古書店へ。映画、演劇専門の矢口書店で山田和夫『日本映画の101年』(新日本出版社)を入手。そこには山田氏の経歴が書かれていた。1943年に15歳の旧制中学生だった山田氏は、「決戦」と「学徒出陣」を報じた「日本ニュース」を見て感銘を受け、直後に海軍甲種飛行予科練練習生を志願、44年に鳥取県美保海軍航空隊に入る。終戦時には岡山の倉敷海軍航空隊で水上特攻隊「震洋」の要員だったという。石原映画を見つめる山田氏の心には、ご自身の少年時代の姿はどのように現れていたのだろうか。あとがきには「(ハリウッド映画などとの)『たたかい』の末端に加わったものの責務」「運動のなかに身を置きつつ」という言葉がある。そうか、山田氏に取っては石原映画に対する評論も「たたかい」だったのだ。その立場で映画を見れば、論理的必然として「かのような」文章ができあがるのだろう。映画の試写会会場付近でまれにお会いすることもある山田和夫氏と機会があれば意見を交換したいものだ。

4月25日(水)ジムで泳ぎ地下鉄で上野に出る。JRで御徒町。「さかえ寿司」に行くとすでにHBCの中村美彦さんと「コリアリポート」の辺眞一さんがカウンターで飲んでいた。あれこれと情報交換。その合間にも辺さんは携帯電話で呼び出しが多い。拉致問題で朝鮮総連関連施設に警視庁公安部による捜査が入ったことと、北朝鮮での建軍パレードについてのコメントだ。渡辺秀子さんと2人の子供の拉致は34年前のこと。いまさら関連組織を捜査しても何も出て来るはずはない。そもそも事件の全容はわかっていたこと。それを「いま」明らかにして捜査に入ったことは、安倍晋三政権の強い意向がある。北朝鮮に対しては拉致問題で前進がないならば、朝鮮総連を潰しますよというメッセージであり、総理初訪米への主張でもある。世論調査で安倍政権の北朝鮮政策には8割の賛成がある。そうした背景のもとで、7月の参議院選挙を意識した一連のうごきなのだ。「週刊朝日」が書いた長崎市長暗殺事件記事に対して「(報道が)本当なら総理をやめる」などと異例のコメントを出したことにも、彼の素顔が現れている。一国の総理が一週刊誌記事にここまで過敏に反応するのはどうか。テレビ各局の収録があるというので辺さんは先に店を出た。しばらくして中村さんと別れ、池袋駅に着いたところで辺さんから電話。もしかしたら神保町の「人魚の嘆き」にいると思ったようだ。もより駅の書店で加治将一『幕末維新の暗号』(祥伝社)、弘兼憲史『専務 島耕作』『ヤング 島耕作 主任編』(講談社)を入手。

日本共産党の理論政治誌「前衛」(5月号)に映画評論家の山田和夫氏があきれた映画評を書いている。タイトルは「特攻隊員たちは笑って死んでいったのか?」。サブタイトルは「石原特攻映画のおそろしさ」とある。この山田氏は「赤旗」(4月5日付)で、石原映画(「俺は、君のためにこそ死にに行く」)は「戦争を美化し肯定する」ものだと発言していた。そしてさらには「山田氏のことだ」と党本部内で言われている匿名筆者「反」が、やはり「赤旗」(4月17日付)で、わたしを名指しで批判した。この日記で石原映画を「とてもよくできた」「見事な反戦映画」で、「本人(石原都知事のこと)の意図からは独立して作品は独り歩きする」と書いたことに、ここでも根拠をいっさい示すことなく、映画は、戦争を美化しただけではなく肯定しているのだというのだ。わたしは映画を見て何度も涙を流したひとりとしてとても驚いた。映画が山田氏のいうように「戦争を美化し肯定する」ものならば、わたしの涙は「戦争を美化し肯定する」涙になるからだ。ヒロインの鳥濱トメさんを演じた岸惠子さんは、この役を「戦争に反対する」気持ちで演じたと「週刊朝日」で語った。山田氏の論理でいえば、岸さんの努力もまた「戦争を美化し肯定する」ことに協力したことになる。ある女子アナとこの映画の話をした。「泣かなかった?」と聞けば、「もちろん泣きました。出撃するとき、見送りに来ていた父親が機体に駆け寄り頭を下げるシーンです」と語った。山田氏はいちばん最初のマスコミ試写会でこの映画を見ている。スクリーンを見つめる眼と心は「反石原」の憎しみできっと乾いていたのだろう。

石原映画は本当に「戦争を美化し肯定する」ものなのだろうか。わたしは作品の舞台となった知覧を歩き、関係者から話を聞くことで、このブログに書いたようにタイトルなどに違和感はあるけれども、いまでも肯定的に評価している。そこで山田氏の「前衛」掲載評論を読んで再び驚いた。山田氏は、作品のなかで特攻を宣言した大西滝治郎中将の「若い諸君に死んでもらわなければならない」という台詞の次に特攻隊員が飛び立つところが気にくわないようだ。しかし、これは歴史的事実に関わる部分だ。最初の特攻隊員の関行男大尉の苦悩は台詞にもあれば表情にも明らかである。細かいシーンでの意見はそれぞれあることだろう。問題の核心はイデオロギーで作品を評価してはいけないというところにある。もっとも怒りを感じたのは、鳥濱トメさんが反戦の気持ちを表明していないことを山田氏が厳しく批判したことだ。引用しよう。「今回の石原映画では、トメはひたすら若い特攻兵たちをいとおしみながら、彼らを悲劇に追いやったものには口をつぐんだまま。せいぜい憲兵の乱暴に抗議するぐらいだ」。そこで対比されるのは「ホタル」でトメさんを演じた奈良岡朋子さんだ。奈良岡さんはシナリオにない台詞を入れることを監督に求めたそうだ。「私たちはあの若者たちを殺したんだ」という言葉だ。奈良岡さんはこの台詞を語って泣き崩れる。鳥濱トメさんは娘や孫に何度も語っていたことがある。それは「わたしは何もできなかった」という自責の言葉だった。「厭戦」であり「非戦」である。これが事実だ。山田氏は石原映画でトメさんが「私たちはあの若者たちを殺したんだ」というような激しい言葉を語らなかったことが不満なようだ。

「せいぜい憲兵の乱暴に抗議するぐらいだ」とは鳥濱トメさんに対する侮辱である。あの時代に憲兵に反抗し拷問を受けることがどれほど大変なことであったかは、熱心な軍国少年だった山田氏にはよくお分かりのことだろう。映画のなかの創作ではなく実際にトメさんは憲兵に立ち向かった。平成4年にトメさんが亡くなったとき、その頬に傷があったことに娘さんたちははじめて気付く。いつも化粧で隠していたからわからなかったのだ。それが憲兵による暴行の痕だった。それを「せいぜい憲兵の乱暴に抗議するぐらいだ」と言える精神がわたしにはまったく理解できない。山田氏は「おそろしい映画」に「恐怖に似た思いを禁じ得ない」と書く。5月12日に映画が公開されれば、多くの観客がきっと涙することだろう。その気持ちが「戦争は絶対にいけない」という涙であるとは思えないのだろうか。それとも観客の涙は山田氏のいうように「戦争を美化し肯定する」涙になるのだろうか。「赤旗」文化欄映画コラム子「反」=山田和夫氏(らしい)の最後のくだりの「有田」という部分を「山田」に変えて引用しておく。「観客自身が山田発言の当否をじかに確かめられる日は近い」。最後に余談。日本の政党のなかで共産党は文化政策で相対的にではあるが他党を圧倒していた。最近では「赤旗」記者だった浅尾大輔氏の小説が「新潮」新人賞を獲得するなど一般文壇でも評価されるようになった。映画評論分野では79歳の山田和夫氏がいまだ「第一線」という現実が続いている。「新しい人よ眼ざめよ」(大江健三郎)と期待する。

4月25日(火)ドキュメンタリー映画「コマンダンテ」を見る。試写会の日程が合わないので、自宅にビデオを送ってもらっていた。抜群に面白く考えさせられる内容だった。キューバ革命の指導者、フィデル?カストロへの30時間ものインタビューをまとめたもので、随所に記録フィルムが折り込んである。監督はオリバー?ストーン。自らカストロへのインタビューを行っている。その場所は執務室、路上、レストランなどなどで、立ったまま話を聞いているシーンも多い。カストロは、仕事への取り組みには、観察、瞑想、そして何よりもやる気が大切だと語る。「人生は思想と価値観を学ぶ過程だ」「1分たりともムダにするな」などともつぶやく。テーマは多彩だ。神、宇宙、ヘミングウェイ、ソフィア?ローレン、生きがい、文章のリズム、キューバ危機、チェ?ゲバラからバイアグラなどなど、監督が聞きたいことを巧みにぶつけている。「人間は消えていくものであり、やがて太陽も消滅する、したがって人の評価などまったく気にならない」といった趣旨を語るところも「そうだな」と納得させるのだ。哲学者的風貌と語り口が魅力的だ。現代のカリスマは健在だった。 夜はパシフィックセンチュリープレイス丸の内へ。「ドンペリ二ヨン ヴィンテージ1999」の集いに出席。渡辺貞夫さんにお会いできて感激。11人の小さな宴なのだ。午後10時半ぐらいから南青山にある「ごはんや」へ行こうと経営者でもある安藤和津さんに誘われ、宮川俊二さん、田中康夫さん、楠田枝里子さんに同行。飲んでいたら奥田瑛二さんがやってきて楽しい雑談、深夜。

4月17日の「赤旗」文化欄に「あるブログの石原映画礼賛」というコラムが掲載された。筆者は匿名で「反」とある。冒頭はこんな文章ではじまる。「ジャーナリストの有田芳生が、『酔

醒漫録』なる『ブログ』を連載、五日付で『鳥濱トメさんと特攻隊員』という一文を出した」。「『酔醒漫録』なる『ブログ』を連載」「一文」といった悪文を

ここでは問わない。全文は読んでいただければわかるように、「石原映画礼賛を崩さない」有田と「戦争を美化し肯定する石原映画」と批判する映画評論家の山

田和夫氏を対比している。まず驚いたことは、わたしには「氏」という敬称がないが、山田和夫にはちゃんと「氏」が付いていることだ。共産党は最近では党を

除名された人物にも敬称をつけるようになった。市民意識として当然のことだ。ところがわたしは除名者以下の存在らしい。この「反」という筆者の市民意識欠

如よりも、こうした原稿をそのまま掲載する担当者やデスクの古い排他的な意識に驚くのだ。選挙の街頭演説でこうした方法を取ってみればいい。たとえば「有

田芳生というヤツは!」と怒鳴るのと同じだからだ。有権者は顔をひそめて去っていくことだろう。この筆者の最大の目的はわたしをおとしめることだから、映

画のどこが「戦争を美化し肯定する」のかがいっさい明らかにされていない。問題は映画の基本的性格に関わることだ。見る人によっていろいろな見方があると

いうレベルの話ではない。このコラムを読んだ「党歴60年」のある人から意見が届いた。「A=非Aという形而上的判断は思考停止」で、「これではいつまで

たっても圧倒的多数の国民を結集できることなどできるはずがない」として「セクト主義丸出しの『文化人』を『制御』できないでいる『しんぶん 赤旗』の了

見を糺してみたい」と締めくくっている。共産党本部の複数の情報では「反」という匿名コラムの筆者は山田和夫氏本人らしい。そう指摘するネット記事もあ

る。ふーん、自分には敬称を付けて、批判相手は呼び捨てかよ。あほらし屋の鐘が鳴る。「反」=山田和夫氏なら、そういうことになる。(この項さらに続く)