9月30日(火) 自民党衆議院議員に「総選挙が2、3週間延びる」との文書が流れた。アメリカの金融問題の日本への波及対策のために補正予算を通さなければならないという理由だ。公明党も投票日を11月16日までなら延ばしてもいいとの判断に傾いているという。しかし現場で動くものにとってそれは誤差の範囲。小雨降る大山駅前で訴え。田中康夫代表の応援があり、訴えのあと、ハッピーロードをいっしょに歩きつつ、商店や通行の方々に挨拶。板橋区役所にある民主党の控室で区議のみなさんにご挨拶。窓口になってくれているおだなか勝区議と実務的な打ち合わせ。平山総務局長と大山まで歩き事務所を決定。歩いていると「金歯買います」との広告を発見。若い従業員に聞くと「売りに来る人はいます」とのこと。「安いんでしょ」と言えば「はい」。「ニュースステーション」などのディレクターを務め、板橋区議選挙に出馬した千種伸彰さんからさまざまな情報を聞く。千種さんの懇意にする商店にご挨拶。地下鉄の丸ノ内線で本を読んでいたら、隣から「懐しい声」がした。若いベトナム人たちだった。銀座の山野楽器でデビュー30周年を迎えた竹内まりやの「エクスプレッションズ」を入手。教文館でダン・トゥイー・チャ厶の『トゥイーの日記』(経済界)を購入。2005年4月のこと。35年前に亡くなった娘の日記がベトナムに暮らす母の元にアメリカから突然送られてきた。トゥイーはベトナム戦争に志願した医師であった。そこに記されている思いに、50万人のベトナム人が涙した。選挙戦を闘いつつ読むことに決めた。「週刊新潮」のI記者と食事。

自民党衆議院議員に「総選挙が2、3週間延びる」との文書が流れた。アメリカの金融問題の日本への波及対策のために補正予算を通さなければならないという理由だ。公明党も投票日を11月16日までなら延ばしてもいいとの判断に傾いているという。しかし現場で動くものにとってそれは誤差の範囲。小雨降る大山駅前で訴え。田中康夫代表の応援があり、訴えのあと、ハッピーロードをいっしょに歩きつつ、商店や通行の方々に挨拶。板橋区役所にある民主党の控室で区議のみなさんにご挨拶。窓口になってくれているおだなか勝区議と実務的な打ち合わせ。平山総務局長と大山まで歩き事務所を決定。歩いていると「金歯買います」との広告を発見。若い従業員に聞くと「売りに来る人はいます」とのこと。「安いんでしょ」と言えば「はい」。「ニュースステーション」などのディレクターを務め、板橋区議選挙に出馬した千種伸彰さんからさまざまな情報を聞く。千種さんの懇意にする商店にご挨拶。地下鉄の丸ノ内線で本を読んでいたら、隣から「懐しい声」がした。若いベトナム人たちだった。銀座の山野楽器でデビュー30周年を迎えた竹内まりやの「エクスプレッションズ」を入手。教文館でダン・トゥイー・チャ厶の『トゥイーの日記』(経済界)を購入。2005年4月のこと。35年前に亡くなった娘の日記がベトナムに暮らす母の元にアメリカから突然送られてきた。トゥイーはベトナム戦争に志願した医師であった。そこに記されている思いに、50万人のベトナム人が涙した。選挙戦を闘いつつ読むことに決めた。「週刊新潮」のI記者と食事。

9月9日(火) 「小沢一郎の是非」という特集を組んだ「リベラルタイム」8月号を読む。巻頭に田原総一朗さんのエッセイがあった。タイトルは「福田内閣は来年5月まで確実に続く」とある。そこには「当面、解散も、総選挙もないことがはっきりしてきた」「来年5月いっぱいは福田内閣だということが読める」「ポスト福田の動きは必然、来年5月以降にならざるを得ない」「恐らく、民主党代表選挙には小沢一郎代表の対抗馬が出るに違いない」。何も言うまい。大事なことは現実は評論を超えて激動するということだ。そういう眼で見るならば、いま洪水のようにあふれている評論も突き放して読むことだろう。選挙予測もまたしかり。練馬に向かっているときのこと。自転車に乗った男性が声をかけてくれた。「頑張ってな。いつも酒場であなたのことを喋ってるんだよ」。仕込み中の「金ちゃん」にご挨拶。事務所のスタッフと各種打ち合わせ。歯医者で口を開けていると、いつしか居眠り。朝が早いとこういうことになる。義務としてのジム。水中を歩き、泳ぎ、そして歩く。ベスト体重を確認。池袋「周」で知人に会う。

「小沢一郎の是非」という特集を組んだ「リベラルタイム」8月号を読む。巻頭に田原総一朗さんのエッセイがあった。タイトルは「福田内閣は来年5月まで確実に続く」とある。そこには「当面、解散も、総選挙もないことがはっきりしてきた」「来年5月いっぱいは福田内閣だということが読める」「ポスト福田の動きは必然、来年5月以降にならざるを得ない」「恐らく、民主党代表選挙には小沢一郎代表の対抗馬が出るに違いない」。何も言うまい。大事なことは現実は評論を超えて激動するということだ。そういう眼で見るならば、いま洪水のようにあふれている評論も突き放して読むことだろう。選挙予測もまたしかり。練馬に向かっているときのこと。自転車に乗った男性が声をかけてくれた。「頑張ってな。いつも酒場であなたのことを喋ってるんだよ」。仕込み中の「金ちゃん」にご挨拶。事務所のスタッフと各種打ち合わせ。歯医者で口を開けていると、いつしか居眠り。朝が早いとこういうことになる。義務としてのジム。水中を歩き、泳ぎ、そして歩く。ベスト体重を確認。池袋「周」で知人に会う。

8月21日(木)定例の役員会。午後は衆議院第一議員会館で「偽装請負を内部告発する非正規ネット」による厚生労働省に対する請願行動に参加。「一般論としては」と繰り返す女性担当者に怒りの声が高まった。民主党の枝野幸男議員とは久しぶり。共産党の小池晃、大門実紀史議員、社民党の保阪展人議員と同席。多くの質問を準備していたが、場の雰囲気を察してほとんど語らず。官僚答弁には「こんなものだろう」と驚きはしなかったが、議員の「追及」方向にいささかびっくり。それはさておき非正規労働者の実体と怒りに、このままではいけないと身体で感じる。本部に戻り実務いくつか。有楽町で知人に選挙の相談。時間ができたので押井守監督の「スカイ・クロラ」を見る。映像のリアリティに共感。未来世界を描きつつ「究極の選択を強いられている」現代の若者が置かれた立場をえぐっているとしか思えなかった。内田樹さんの「居着き」についてさらに知るべく『東京ファイティングキッズ』(朝日文庫)を入手。この文庫の元本は五十嵐茂さんが柏書房時代に担当している。囚われることなく自在に動く秘訣は空間的、時間的に想像力を飛躍させることなのだろう。

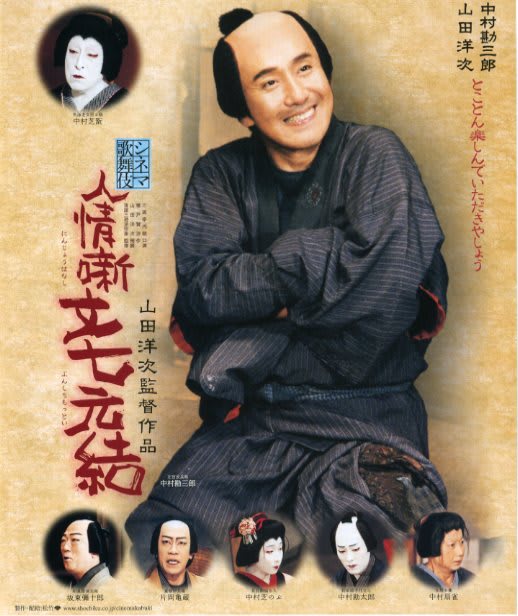

8月11日(月) 北京オリンピックの柔道男子66キロ級で金メダルを獲得した内柴正人さんの言葉が印象的だ。「強いやつが勝つんじゃない。勝つやつが強いんだ」。夫婦連れから声をかけられることの多い1日。気付いたのは、「お盆休み」の人が多いということ。朝日新聞にいたOさんとは練馬で、文芸評論家の上原真さんとは石神井公園駅前で遭遇。「辻説法」にパターンができている。訴える内容に変わりはないにしても、聞く側に立って再検討しようと思った。とくに「そうだと思います」とよく言われるのは具体的な話。ジェラルド・カーティスさんの教えをもっと活かそう。目黒駅前で演説の声がした。歩みを進めると民主党の手塚仁雄さんだった。手で合図をすると話をやめてこちらに来てくれた。手塚さんの相手はあの佐藤ゆかりさん。しばし立ち話。「いっしょにやりたいですね」と激励される。山田洋次監督のシネマ歌舞伎「人情噺 文七元結」(ぶんしちもっとい)を見る。新橋演舞場で昨年行われた歌舞伎を撮影した作品で、とても新鮮だった。「文七元結」は明治時代に三遊亭円朝が口演した落語だ。左官長兵衛は中村勘三郎。女房お兼は中村扇雀。表情が鮮明に撮影され、全体がよく見渡せる、このシネマ歌舞伎はいずれ古典になるのではないか。「週刊現代」に「金正日は死んでいる」というセンセーショナルな記事が出ている。糖尿病ですでに亡くなっていて、いまは影武者だという。声紋鑑定などでも本人ではないというのが根拠だ。専門家に電話をして判断を聞いた。「暑さにやられたんじゃないですか」が皮肉な第一声。全面否定の説明は、まずアメリカと韓国の情報機関がまったく反応していないこと、さらには中国の胡錦涛や韓国の盧武鉉が金正日と会談したとき、情報機関が詳細な分析を行っており、「ホンモノ」と判断していることなどであった。電車のなかの若いカップルの男性が吊り広告を見上げて女性にひとこと。「金正日って死んでたんだ」。拉致問題での日朝協議、進展見られず。

北京オリンピックの柔道男子66キロ級で金メダルを獲得した内柴正人さんの言葉が印象的だ。「強いやつが勝つんじゃない。勝つやつが強いんだ」。夫婦連れから声をかけられることの多い1日。気付いたのは、「お盆休み」の人が多いということ。朝日新聞にいたOさんとは練馬で、文芸評論家の上原真さんとは石神井公園駅前で遭遇。「辻説法」にパターンができている。訴える内容に変わりはないにしても、聞く側に立って再検討しようと思った。とくに「そうだと思います」とよく言われるのは具体的な話。ジェラルド・カーティスさんの教えをもっと活かそう。目黒駅前で演説の声がした。歩みを進めると民主党の手塚仁雄さんだった。手で合図をすると話をやめてこちらに来てくれた。手塚さんの相手はあの佐藤ゆかりさん。しばし立ち話。「いっしょにやりたいですね」と激励される。山田洋次監督のシネマ歌舞伎「人情噺 文七元結」(ぶんしちもっとい)を見る。新橋演舞場で昨年行われた歌舞伎を撮影した作品で、とても新鮮だった。「文七元結」は明治時代に三遊亭円朝が口演した落語だ。左官長兵衛は中村勘三郎。女房お兼は中村扇雀。表情が鮮明に撮影され、全体がよく見渡せる、このシネマ歌舞伎はいずれ古典になるのではないか。「週刊現代」に「金正日は死んでいる」というセンセーショナルな記事が出ている。糖尿病ですでに亡くなっていて、いまは影武者だという。声紋鑑定などでも本人ではないというのが根拠だ。専門家に電話をして判断を聞いた。「暑さにやられたんじゃないですか」が皮肉な第一声。全面否定の説明は、まずアメリカと韓国の情報機関がまったく反応していないこと、さらには中国の胡錦涛や韓国の盧武鉉が金正日と会談したとき、情報機関が詳細な分析を行っており、「ホンモノ」と判断していることなどであった。電車のなかの若いカップルの男性が吊り広告を見上げて女性にひとこと。「金正日って死んでたんだ」。拉致問題での日朝協議、進展見られず。

7月5日(土) 朝から茨城県鉾田市へ。旧大洋村に出かけたのは、16年間村長を務めた石津政雄さんに話を伺うため。健康増進施設の「とっぷ・さんて大洋」からは海が眺める。ときに木村拓哉さんがサーフィンに訪れ、ここにある温泉に入ることもあるそうだ。この旧大洋村では健康プロジェクトに取り組むことで体力年齢が若返り、高齢者医療費を下げているのだ。たとえばある人は1年間に43万円6000円かかっていた医療費が、3年間トレーニングをすることで20万4000円にまでなった。寝たきりにならないためには大腰筋(だいようきん)を鍛えればいいことが、東大や筑波大学のスポーツ医学でも明かとなっている。そのトレーニングを持続すれば、高齢者でもみるみる体力は向上するというのだ。石津さんから説明を受けて、実際に施設を見て歩いて驚嘆した。まずはトレーニングルーム。テレビのバラエティで「あーっ!」とリポーターが叫ぶような光景が眼に入ってきた。腹筋と背筋を鍛える器械に座った男性が、90度後ろに身体を倒し、そのまま腹筋を使って起き上がる。それをずっと続けているのだ。ひょいひょいといった軽さだ。一段落したところで年齢を聞くと、75歳だというので、さらにびっくり。プールに行くと女性がビート板で泳いでいた。80歳だ。クロールで泳いでいる女性は75歳。声をかけたときまでに750メートルだという。近くにある「さんて旬菜館」に行くと、地元でとれた野菜や卵などがいっぱい。ラベルにはすべて生産者の名前が印字されている。メロン、西瓜が美味しい。午後6時からは近くにある特別養護老人ホーム「うぇるさんて」を見学。ここでは近く沖縄のエイサーを入所者に教えることになっている。沖縄市から来た青年の指導で職員といっしょにエイサーを教えてもらった。腰を落として大地を踏みしめる動作が大腰筋を鍛えることも、すでに研究で明かとなっていること。高齢者にエイサーを教えることで健康維持と増進を計るのも、日本ではじめて。石津さんに簡単にできるストレッチを教えてもらいながら思ったことは、この日本では大学などでの研究成果が現場に生かされていないことだ。ちなみに「さんて」とはフランス語で健康を意味する。加藤哲郎さんのホームページで紹介された「高貴高齢者」の歌声が蘇ってきた。この旧大洋村の先進的取り組みについてのルポは「週刊朝日」に近く書く。

朝から茨城県鉾田市へ。旧大洋村に出かけたのは、16年間村長を務めた石津政雄さんに話を伺うため。健康増進施設の「とっぷ・さんて大洋」からは海が眺める。ときに木村拓哉さんがサーフィンに訪れ、ここにある温泉に入ることもあるそうだ。この旧大洋村では健康プロジェクトに取り組むことで体力年齢が若返り、高齢者医療費を下げているのだ。たとえばある人は1年間に43万円6000円かかっていた医療費が、3年間トレーニングをすることで20万4000円にまでなった。寝たきりにならないためには大腰筋(だいようきん)を鍛えればいいことが、東大や筑波大学のスポーツ医学でも明かとなっている。そのトレーニングを持続すれば、高齢者でもみるみる体力は向上するというのだ。石津さんから説明を受けて、実際に施設を見て歩いて驚嘆した。まずはトレーニングルーム。テレビのバラエティで「あーっ!」とリポーターが叫ぶような光景が眼に入ってきた。腹筋と背筋を鍛える器械に座った男性が、90度後ろに身体を倒し、そのまま腹筋を使って起き上がる。それをずっと続けているのだ。ひょいひょいといった軽さだ。一段落したところで年齢を聞くと、75歳だというので、さらにびっくり。プールに行くと女性がビート板で泳いでいた。80歳だ。クロールで泳いでいる女性は75歳。声をかけたときまでに750メートルだという。近くにある「さんて旬菜館」に行くと、地元でとれた野菜や卵などがいっぱい。ラベルにはすべて生産者の名前が印字されている。メロン、西瓜が美味しい。午後6時からは近くにある特別養護老人ホーム「うぇるさんて」を見学。ここでは近く沖縄のエイサーを入所者に教えることになっている。沖縄市から来た青年の指導で職員といっしょにエイサーを教えてもらった。腰を落として大地を踏みしめる動作が大腰筋を鍛えることも、すでに研究で明かとなっていること。高齢者にエイサーを教えることで健康維持と増進を計るのも、日本ではじめて。石津さんに簡単にできるストレッチを教えてもらいながら思ったことは、この日本では大学などでの研究成果が現場に生かされていないことだ。ちなみに「さんて」とはフランス語で健康を意味する。加藤哲郎さんのホームページで紹介された「高貴高齢者」の歌声が蘇ってきた。この旧大洋村の先進的取り組みについてのルポは「週刊朝日」に近く書く。

5月23日(金)新幹線で大阪へ。読売テレビで「たかじんのそこまで言って委員会」の収録。廊下でデーブ・スペクター、岩田公雄解説委員、駒井千佳子リポーターと遭遇。控室には「ミヤネ屋」に移ったNディレクターも顔を出してくれた。しかも「たかじん」のゲストには土本武司元最高検察庁検事まで。まるで「ザ・ワイド」だ。テーマは四川大地震、裁判員制度、そして「カレセン」など。『カレセン』(アスペクト)がなぜか最近取り上げられるようになった。「平和」なものだ。タレントの磯山さやかさんが出演者に「○○オヤジ」と命名。三宅久之さんは「カミナリオヤジ」、勝谷誠彦さんと宮崎哲弥さんは「ギラギラオヤジ」、鈴木邦男さんは「カレオヤジ」、そして私は「ミステリアスオヤジ」。番組が終わったところで磯山さんが「昔からテレビを見ていてそう思ったんですよ」とのこと。きっとオウム真理教とテレサ・テンや都はるみとは結びつかないからだろう。伊丹空港に急ぎ、ANAで羽田。浜松町から京橋。「早瀬」で「週刊新潮」のM次長、I記者と食事。小林多喜二の『蟹工船』(新潮文庫)がまた4万部の増刷だという。新宿の紀伊国屋書店では文庫部門で1位。この動きでは50万部までいくとの予測がある。読者は圧倒的に20代から30代。多くは「派遣労働の実態と同じじゃないか」と自らの生活実感と同化して読んでいるようだ。もちろんなかには「ホラー小説」「ハードボイルド」として読む者もいるが、それは少数という調査結果がある。湯浅誠さんの『反貧困』(岩波新書)が売れていることにも共通する社会的内実がそこにはある。この動きが特定の政治勢力に集約されると判断すれば錯覚に陥る。この未分化の怒りと共感がどんな水路に流れるのか。そこが問題だ。

5月17日(土) いや~人生はじめてのビックリ。世間にはこういう人物もいるんだと驚いた。そのことはじっくり書くことにしてまずは「北京亭」の江頴禅さんの1周忌に出席したことから。水道橋にある興安寺で懐しい人たちと江さんの往時を偲ぶ。リニューアルオープンした東京堂書店。チェ・ゲバラの同伴者だったアレイダ・マルチの『わが夫、チェ・ゲバラ』(朝日新聞出版)を入手。先着客に渡される特製しおりは素敵だ。明治大学リバティホールでゲバラの娘さんアレイダ・ゲバラの講演会へ。何と満席で立ち見客も入れないほどあふれた。アレイダさんの眼と顔の骨格、そして声の甘さがチェ・ゲバラによく似ている。革命前には500万人の人口に医師は6000人。しかもハバナなどに集中していたそうだ。833人にひとりの医師ということになる。現在では160人にひとりの割合だという。医療と教育は無料。そんな話が続いた。休憩時間にブログ読者のNさんが声をかけてくれた。そこで「吉田太郎さんを紹介しますよ」と言ってくれたのだった。吉田さんはキューバの医療問題についての著作があり、キューバに行った「紅子」が送ってくれていた。Nさんが吉田さんに私を紹介するとき、ある知人の名前を出した。すると吉田さんは吐き出すように言った。「あの人と知り合いというような人と名刺の交換はしません。つきあいをやめたらお話します」。何という人なんだろうかと驚いた次第だ。世界は広い。いろいろな人がいる。だから面白い。そんなビックリもあったものの、アレイダ・ゲバラの話から「言葉」や「思想」を支える経験について考えさせられた。原点は国際ボランティアでアンゴラに行ったことだという。悲惨な状態に置かれている子供たちに医師として対応するときに「世界を変えなければならない」と思ったようだ。「現場」こそ行動と思考の土壌なのだ。3時間の催しに満足したのは「もうひとつの日本」があると確信したからだ。若者たちが国を変える志でキューバに向かったとき「グランマ号」に乗ったのは82人。8人乗りのレジャーボートにこれだけの人が乗船して大荒れの海をメキシコからキューバに向かう。上陸してからもバチスタ軍との戦闘で残ったのはたった12人。それから2年ほどでキューバ革命は成功する。御茶ノ水駅で集会に参加していた弁護士の金住典子さん、編集者の原田奈翁雄さんと遭遇。池袋「おもろ」で議論、ときどき激論。お勘定をして解散。静かに飲みたいと思い、「おもろ」に戻ってカウンターで泡盛。

いや~人生はじめてのビックリ。世間にはこういう人物もいるんだと驚いた。そのことはじっくり書くことにしてまずは「北京亭」の江頴禅さんの1周忌に出席したことから。水道橋にある興安寺で懐しい人たちと江さんの往時を偲ぶ。リニューアルオープンした東京堂書店。チェ・ゲバラの同伴者だったアレイダ・マルチの『わが夫、チェ・ゲバラ』(朝日新聞出版)を入手。先着客に渡される特製しおりは素敵だ。明治大学リバティホールでゲバラの娘さんアレイダ・ゲバラの講演会へ。何と満席で立ち見客も入れないほどあふれた。アレイダさんの眼と顔の骨格、そして声の甘さがチェ・ゲバラによく似ている。革命前には500万人の人口に医師は6000人。しかもハバナなどに集中していたそうだ。833人にひとりの医師ということになる。現在では160人にひとりの割合だという。医療と教育は無料。そんな話が続いた。休憩時間にブログ読者のNさんが声をかけてくれた。そこで「吉田太郎さんを紹介しますよ」と言ってくれたのだった。吉田さんはキューバの医療問題についての著作があり、キューバに行った「紅子」が送ってくれていた。Nさんが吉田さんに私を紹介するとき、ある知人の名前を出した。すると吉田さんは吐き出すように言った。「あの人と知り合いというような人と名刺の交換はしません。つきあいをやめたらお話します」。何という人なんだろうかと驚いた次第だ。世界は広い。いろいろな人がいる。だから面白い。そんなビックリもあったものの、アレイダ・ゲバラの話から「言葉」や「思想」を支える経験について考えさせられた。原点は国際ボランティアでアンゴラに行ったことだという。悲惨な状態に置かれている子供たちに医師として対応するときに「世界を変えなければならない」と思ったようだ。「現場」こそ行動と思考の土壌なのだ。3時間の催しに満足したのは「もうひとつの日本」があると確信したからだ。若者たちが国を変える志でキューバに向かったとき「グランマ号」に乗ったのは82人。8人乗りのレジャーボートにこれだけの人が乗船して大荒れの海をメキシコからキューバに向かう。上陸してからもバチスタ軍との戦闘で残ったのはたった12人。それから2年ほどでキューバ革命は成功する。御茶ノ水駅で集会に参加していた弁護士の金住典子さん、編集者の原田奈翁雄さんと遭遇。池袋「おもろ」で議論、ときどき激論。お勘定をして解散。静かに飲みたいと思い、「おもろ」に戻ってカウンターで泡盛。

3月23日(日) 「わだつみ会」総会の日。戦没学徒の遺稿をオリジナルに基づいて校訂することは、かつての総会決定だった。それを行わない執行部に「おかしい」と意義を唱えていた岡田裕之さん(元理事長)と清宮誠さん(常任理事)が理事から外された。投票結果は11対2。「無理が通れば道理が引っ込む」のとおり。意向に沿った校訂は「将来の世代にゆだねる」そうだ。執行部に反対だが呆れて総会に出席しなかったある方はこう語った。「わだつみ会はわだつみの声を聞け!」。またある方はこう言った。「わだつみ会は終わりです」。情けないのひと言だ。「わだつみ会」総会にマスコミの取材はまったくなかった。もはや戦争はここまで風化してきたのだと驚くばかりだ。特攻隊員として22歳で戦死した上原良司さんの直筆遺書(コピー)を読む。「さらば永遠に。良司より 御両親様へ」と最後に書いた文字に、戦闘帽をかぶった上原さんの姿がだぶる。あれから63年。この日本は戦没学徒がのちに生まれると期待したものにはなっていない。しかもその遺志をもっとも継承しなければならない組織さえ、総会参加者が20人にも満たない(役員26人のなかで欠席者もいるということ。一般会員は何人いたのだろうか)のが現実だ。単行本『X』の主人公である木村久夫さんは旧制高知高校時代に、小泉信三さんの経済書を読んで社会科学に目覚めた。もし存命だったなら昭和24年3月に出た小泉さんの『共産主義批判の常識』(新潮社)を31歳のときに必ず読んでいたはずだ。恩師だった塩尻公明さんが木村さんの父と意見を異にしたのが、木村久夫さんと共産主義との関係であった。印象的なエピソードは単行本に書くしかない。ネット古書店で入手した小泉さんの著作を少しだけ読む。締め切りの迫ってきた原稿を書き、「有田塾」の準備。成増を歩き池袋。

「わだつみ会」総会の日。戦没学徒の遺稿をオリジナルに基づいて校訂することは、かつての総会決定だった。それを行わない執行部に「おかしい」と意義を唱えていた岡田裕之さん(元理事長)と清宮誠さん(常任理事)が理事から外された。投票結果は11対2。「無理が通れば道理が引っ込む」のとおり。意向に沿った校訂は「将来の世代にゆだねる」そうだ。執行部に反対だが呆れて総会に出席しなかったある方はこう語った。「わだつみ会はわだつみの声を聞け!」。またある方はこう言った。「わだつみ会は終わりです」。情けないのひと言だ。「わだつみ会」総会にマスコミの取材はまったくなかった。もはや戦争はここまで風化してきたのだと驚くばかりだ。特攻隊員として22歳で戦死した上原良司さんの直筆遺書(コピー)を読む。「さらば永遠に。良司より 御両親様へ」と最後に書いた文字に、戦闘帽をかぶった上原さんの姿がだぶる。あれから63年。この日本は戦没学徒がのちに生まれると期待したものにはなっていない。しかもその遺志をもっとも継承しなければならない組織さえ、総会参加者が20人にも満たない(役員26人のなかで欠席者もいるということ。一般会員は何人いたのだろうか)のが現実だ。単行本『X』の主人公である木村久夫さんは旧制高知高校時代に、小泉信三さんの経済書を読んで社会科学に目覚めた。もし存命だったなら昭和24年3月に出た小泉さんの『共産主義批判の常識』(新潮社)を31歳のときに必ず読んでいたはずだ。恩師だった塩尻公明さんが木村さんの父と意見を異にしたのが、木村久夫さんと共産主義との関係であった。印象的なエピソードは単行本に書くしかない。ネット古書店で入手した小泉さんの著作を少しだけ読む。締め切りの迫ってきた原稿を書き、「有田塾」の準備。成増を歩き池袋。

3月15日(土) 原稿を完成させて編集者に送る。昼食を取る時間もなく新宿へ。紀伊国屋書店の1階で新書を探すが、なし。同じ発売日のものはちゃんと各所に置いてあるのに、ないのだから不可解。売れたから「ない」のではない。おそらくは売り場責任者の判断なのだ。さらにいえば出版社の営業担当はこうした事態をつかんでいるのだろうか。元編集者、元営業部員として、いささかいぶかしく思ってしまった。地元の書店や池袋「リブロ」などは、客の眼に入るように置いているのに、なぜか紀伊国屋書店1階では、新刊さえ見当たらないとは。午後3時に竹村治療院へ。竹村文近さんが時間を間違えたため、30分待ち。そのおかげでお弟子さんにリンパマッサージをしてもらう。前の患者は田中健夫妻。赤ちゃんとも挨拶、とても機嫌がいい。鍼を打ってもらい帰ろうとしたとき、竹村さんに促されて2階へ。お弟子さんに鍼を打たれていたのは、某新聞社の役員で旧知のYさんだった。ご挨拶して池袋へ。「おもろ」で常連と雑談をしながら泡盛。食品業界の中川さんから、中国産の生鮮食品まで入らなくなったと聞く。生鮮食品は「ポジティブリスト」として設定された799項目の検査が行われる。農薬が残留基準値以下かどうかの判断だ。食品業界はこの検査を通ったものは安全と判断してきた。それが入らなくなっている。「もしも」のことがあればとの中国側の配慮だけなのだろうか。中国産が輸入できなくなったとき、日本での消費にも大きな影響が出てくる。そこに中国側の政治的判断があるはずだ。帰宅してサザンの年末ライブを見る。拉致問題や年金問題を歌った「漫画ドリーム07」にびっくり。

原稿を完成させて編集者に送る。昼食を取る時間もなく新宿へ。紀伊国屋書店の1階で新書を探すが、なし。同じ発売日のものはちゃんと各所に置いてあるのに、ないのだから不可解。売れたから「ない」のではない。おそらくは売り場責任者の判断なのだ。さらにいえば出版社の営業担当はこうした事態をつかんでいるのだろうか。元編集者、元営業部員として、いささかいぶかしく思ってしまった。地元の書店や池袋「リブロ」などは、客の眼に入るように置いているのに、なぜか紀伊国屋書店1階では、新刊さえ見当たらないとは。午後3時に竹村治療院へ。竹村文近さんが時間を間違えたため、30分待ち。そのおかげでお弟子さんにリンパマッサージをしてもらう。前の患者は田中健夫妻。赤ちゃんとも挨拶、とても機嫌がいい。鍼を打ってもらい帰ろうとしたとき、竹村さんに促されて2階へ。お弟子さんに鍼を打たれていたのは、某新聞社の役員で旧知のYさんだった。ご挨拶して池袋へ。「おもろ」で常連と雑談をしながら泡盛。食品業界の中川さんから、中国産の生鮮食品まで入らなくなったと聞く。生鮮食品は「ポジティブリスト」として設定された799項目の検査が行われる。農薬が残留基準値以下かどうかの判断だ。食品業界はこの検査を通ったものは安全と判断してきた。それが入らなくなっている。「もしも」のことがあればとの中国側の配慮だけなのだろうか。中国産が輸入できなくなったとき、日本での消費にも大きな影響が出てくる。そこに中国側の政治的判断があるはずだ。帰宅してサザンの年末ライブを見る。拉致問題や年金問題を歌った「漫画ドリーム07」にびっくり。

3月4日(火) 朝から原稿を書く。忙しいことは「心」を「亡くす」こと。心身バランスを保つことが健康の秘訣かなとこのごろ思う。ついに届いたのは「ねんきん特別便」。「消えた5000万件」の年金記録。その可能性ある850万件にこの「特別便」は送られた。開封して書類を見て、唖然、呆然。まず「社会保険庁が把握しているあなたの年金記録は下記のとおりです」とある。そこに記録されているのは「お勤め先の名称または共済組合名等」の欄に「国民年金」とあり、資格取得年月日と加入月数があるだけ。「記録が漏れている可能性」どころか、会社員時代の厚生年金記録がすっぽり抜けている。複雑な転職をしたわけではない。のべ8年間にわたる3つの出版社時代が記録されていないのだ。そこで「ねんきん特別便専用ダイヤル」にかけると、空いているセンターに回すといいながら、混み合っているので、まったくつながらない。しかも電話代は有料。この体制から問題ありだ。年金記録を回復するためには、特例法を作って、現在の体制である全国50か所、1000人という第三者委員会を抜本的に強化することだ。さらには8億5000万件の紙とマイクロフィルムに記録された台帳とコンピューターを照合するための予算をつけなくてはならない。日時を区切って照合するためには、いまでは認められていない自治体の年金担当者や社会保健労務士が年金記録を照合することを可能にすべきだ。「ねんきん特別便」は。これまでに合計すると1000万通ほど送られている。そのうち社会保険庁にも本人にも記録がないので第三者委員会に持ち込まれたのは3万件。これから1億人に通知が送られるから、単純に類推すると30万件ほどの訴えがあるかもしれない。1年に3000件ほど処理されてきたから、いまのままでは100年もかかることになる。年金問題は厚生労働省や社会保険庁に任せていては解決しない。私たちの税金を食いつぶしてきた責任は刑事罰ものだ。ジュリアン・ムーアが主演の「美しすぎる母」を見る。実話に基づく作品だが、いまや現実が物語をはるかに追い越している。

朝から原稿を書く。忙しいことは「心」を「亡くす」こと。心身バランスを保つことが健康の秘訣かなとこのごろ思う。ついに届いたのは「ねんきん特別便」。「消えた5000万件」の年金記録。その可能性ある850万件にこの「特別便」は送られた。開封して書類を見て、唖然、呆然。まず「社会保険庁が把握しているあなたの年金記録は下記のとおりです」とある。そこに記録されているのは「お勤め先の名称または共済組合名等」の欄に「国民年金」とあり、資格取得年月日と加入月数があるだけ。「記録が漏れている可能性」どころか、会社員時代の厚生年金記録がすっぽり抜けている。複雑な転職をしたわけではない。のべ8年間にわたる3つの出版社時代が記録されていないのだ。そこで「ねんきん特別便専用ダイヤル」にかけると、空いているセンターに回すといいながら、混み合っているので、まったくつながらない。しかも電話代は有料。この体制から問題ありだ。年金記録を回復するためには、特例法を作って、現在の体制である全国50か所、1000人という第三者委員会を抜本的に強化することだ。さらには8億5000万件の紙とマイクロフィルムに記録された台帳とコンピューターを照合するための予算をつけなくてはならない。日時を区切って照合するためには、いまでは認められていない自治体の年金担当者や社会保健労務士が年金記録を照合することを可能にすべきだ。「ねんきん特別便」は。これまでに合計すると1000万通ほど送られている。そのうち社会保険庁にも本人にも記録がないので第三者委員会に持ち込まれたのは3万件。これから1億人に通知が送られるから、単純に類推すると30万件ほどの訴えがあるかもしれない。1年に3000件ほど処理されてきたから、いまのままでは100年もかかることになる。年金問題は厚生労働省や社会保険庁に任せていては解決しない。私たちの税金を食いつぶしてきた責任は刑事罰ものだ。ジュリアン・ムーアが主演の「美しすぎる母」を見る。実話に基づく作品だが、いまや現実が物語をはるかに追い越している。