※『ひのきみ通信』 第176号(2012年11月17日)より転載させていただきます。

私たちは、ナチスがどのようにして人心を掌握し、当時最も民主的な憲法と言われていたヴァイマル憲法のもとで

独裁政治が闊歩し、ついにはホロコーストにまで及んだのか、ドイツの歴史に学ぶ必要がありそうです。

橋下徹の1932年

*ソフィーの愛人*

民主党政権は、当初の理想をほとんど実現できないまま、国民の支持を失ってしまった。対する自民党は、民主党政権成立以前の政治・経済の行き詰まり状況に時代を逆行させることしか、選択肢を示せない。「二大政党」に失望した世論の受け皿とマスコミが喧伝する「第三極」は、右翼反動勢力ばかりである。このような日本政治の混迷状態を「戦前回帰」と見る向きもあるが、もうすこしよく見てみよう。状況は、第二次大戦前の日本より、戦前のドイツにはるかによく似ているのではないか。とくに1932年のドイツに。

1932年7月のドイツ国会議員選挙で、ナチスは37.4%の得票を得て第1党に進出した。同年11月の選挙では、得票率を33.1%に落としたが第1党を維持した。しかし、いずれの選挙でも相対多数の国民の支持を得たものの過半数は獲得できなかった。この間、ナチスを警戒する既成勢力は、非ナチス政権を維持していた。しかし非ナチス勢力は、足並みの乱れを克服して統一を維持し続けることに、ついに成功しなかった。とうとう1933年1月、ヒンデンブルク大統領はヒトラーに組閣を要請し、ナチス政権が成立した。

しかし、この時点に至ってもなお、ナチスおよびそれに追随する与党勢力は国会の過半数を獲得していないことに注目すべきである。まだ反撃は可能だったのである。だがナチスは、先制攻撃に出た。2月、ナチス自ら国会に放火し、これを共産党の仕業と宣伝して反ナチス勢力を徹底的に弾圧する中で、3月に選挙を断行し、ナチス与党勢力は過半数獲得に成功した。そしてヒトラーは、この国会冒頭に「全権委任法」を成立させ、国会を無力化して独裁政権を確立したのだ。

その後の成りゆきは、ご存じのとおりである。この年のうちに、ナチス以外の全政党・労働組合を禁止。翌1934年には、ヒンデンブルク大統領の死去に伴いヒトラーが大統領職を兼任して「総統」と称する。1935年には、ドイツ再軍備。1936年、ラインラント進駐、ベルリン・ローマ枢軸結成、ベルリン・オリンピックを利用してナチスの権威を全世界に宣伝。1937年、「日独伊三国防共協定」。1938年、オーストリア併合、ズデーテン併合。1939年、チェコスロヴァキア解体。そして同年、ポーランドに侵攻して、第二次世界大戦に突入。

独裁政権とは、一部の暴力的独裁勢力が大多数の国民を弾圧する体制ではない。国民の一定の「支持」を得てはじめて成立する体制なのだ。しかし同時に、この「支持」基盤は相対多数でしかないことも重要である。独裁政権とは、一部の国民の支持を以て国民多数の支持を得ているかのように装い、国民多数の人権を抑圧する政権なのだ。いかにして、そのようなことが可能なのか。これこそ、1930年代のドイツから学ぶべき最大の教訓であろう。

ナチスは、広範な反対勢力のうちの一部少数派を標的にして、あたかもかれらが国民全体の利益に反する勢力であるかのように宣伝して攻撃を加える。多くの国民が、宣伝に乗ってこの攻撃を支持してしまうか、すくなくとも傍観する。ひとつの勢力を壊滅させると、つぎの少数派を標的に仕立てる。これを繰り返すことによって、最後にはだれもナチスに抵抗することができなくなってしまう。これがナチスの手法である。

しかし、ナチスが台頭した1920~30年代のドイツは、世界一民主的と称されたいわゆる「ヴァイマル憲法」の下にあったはずだ。ナチスの政治手法とはほとんど相容れないこの憲法に対して、ナチスはどのように対処しただろうか。改正しようとしたか、あるいは効力停止または廃止しようとしたか。はたまた、新しい「第三帝国憲法」を制定しようとしただろうか。いや、そのようなことは何一つしなかった。ただ、憲法を無視しただけであった。ナチスが行なったことの多くが憲法違反であったはずだ。しかしナチスは、一向に意に介さなかった。「世界一民主的な憲法」は、ナチスの独裁政治にはなんの障害にもならなかったのだ。

さて、「第三極」の旗手のひとり、橋下徹・大阪市長であるが、そのファッショ的手法に関しては、これまで多くの識者が指摘してきたとおりである。県庁職員・市職員・教員・清掃労働者から、文楽協会に至るまで、そのひとつひとつを攻撃の標的とし、あたかもかれらが府民・市民の敵であるかのように宣伝する。かれらが府民・市民の敵である根拠は、府民・市民からの信任を得た橋下知事・市長が敵とみなしたからである。それが間違っているというなら、つぎの選挙で落選させればよいというわけである。

「選挙に勝ったら、何をしてもよい」という手法自体が民主主義の原則を逸脱しているということは、法律家でもある橋下市長はよく知っているはずである。にもかかわらず、都合の悪いことは大衆から隠蔽し、事実を恣意的に単純化した「わかりやすい」キャンペーンで、大衆を誘導する。基本的人権や民主主義のルールは、大衆の要求を実現するための障害となる「抵抗勢力」の隠れ蓑であるかのように描かれる。これこそがファッショなのである。

その橋下市長が、「日本維新の会」を率いて国政に進出しようと目論んでいる。会の政策綱領に相当する「維新八策」には、憲法改正を要するような項目が多く並んでいる。にもかかわらず、改正の具体的提起は、94条(地方自治)と96条(改正手続)の2か所のみである。9条に至っては、「変えるか否かの国民投票」を実施するという、96条の改正規定を無視した提起がなされている。多くの識者は橋下市長を改憲勢力とみなしているが、はたしてそうだろうか。改憲をせずとも、無視すればよいのではないか。これまでも橋下市長は、違法性を問われるような政策をあえて実行し、訴訟に負けたら改めればよいという手法を繰り返してきた。しかし、国政を握った暁には、訴訟に負けても無視すればよいだけではないか。

メディア操作も、ファシズムの常套手段である。センセーショナルな言動でマスコミの注目を集め、メディア露出の機会を稼ぐ。それが仮に批判的報道であっても、どうということはない。橋下市長はマスコミに嫌われている(?)のだそうだ。しかし、たとえ記者の主観がそうだとしても、報道されること自体が橋下市長を利している。痛い攻撃に対しては、罵倒すればよい(たしかに「週刊朝日」はルール違反であったが)。そうしているうちに、橋下市長を救世主のように持ち上げる「週刊現代」のようなメディアも増やすことができるのだから。

「維新の会」がどれだけの票を集めるかは、不明である。世論調査における支持率が低下しているとの観測もある。しかし、油断は禁物である。橋下市長を支持する勢力は、「維新」以外の政党の中にも存在する。橋下「維新」およびそれに近い石原新党(「太陽」?!)などの勢力は、それなりの議席を獲得するのであろう。ここに、1932年のドイツの状況が現出する。かれらは、まだ少数派である。しかしかれらは、その勢力を多数派に転換する手法を心得ていると考えておくべきだろう。

失敗の教訓は明確である。非ナチス勢力が足並みの乱れを克服して統一を維持し続けることに、ついに成功しなかったということである。であるなら、いまわれわれに求められているのは、「反ファッショ統一戦線」しかないだろう。

最後に、1930年代ドイツで、いかにしてナチスを阻止することができなかったかを回想する、ニーメラー牧師の告白を引用しよう。

ナチスが共産主義者を攻撃したとき、自分はすこし不安であったが、とにかく自分は共産主義者ではなかった。だからなにも行動に出なかった。次にナチスは社会主義者を攻撃した。自分はさらに不安に感じたが、社会主義者ではなかったからなにも行動に出なかった。それからナチスは学校、新聞、ユダヤ人等をどんどん攻撃し、自分はそのたびにいつも不安を増したが、それでもなお行動に出ることはなかった。それからナチスは教会を攻撃した。自分は牧師であった。だから立って行動に出たが、そのときはすでに遅かった。

最新の画像[もっと見る]

-

「卒業式ビラ」配布協力よろしくお願いします!

6ヶ月前

「卒業式ビラ」配布協力よろしくお願いします!

6ヶ月前

-

「卒業式ビラ」配布協力よろしくお願いします!

6ヶ月前

「卒業式ビラ」配布協力よろしくお願いします!

6ヶ月前

-

戦争の歴史繰り返さないために~根津公子さんの「君が代」不起立のたたかいに学ぶ~

9ヶ月前

戦争の歴史繰り返さないために~根津公子さんの「君が代」不起立のたたかいに学ぶ~

9ヶ月前

-

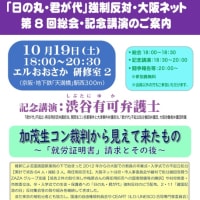

記念講演 関生「加茂生コン裁判から見えて来たもの〜「就労証明書」請求とその後〜

10ヶ月前

記念講演 関生「加茂生コン裁判から見えて来たもの〜「就労証明書」請求とその後〜

10ヶ月前

-

新たに『Democracy for Teachers and Children~「君が代」調教やめて~』として出発

1年前

新たに『Democracy for Teachers and Children~「君が代」調教やめて~』として出発

1年前

-

グループZAZA連続講座冊子

1年前

グループZAZA連続講座冊子

1年前

-

「地域・民衆ジャーナリズム賞2024」受賞しました!

1年前

「地域・民衆ジャーナリズム賞2024」受賞しました!

1年前

-

『「君が代」調教や・め・て 声をあげる子どもたち』D-TaC結成9周年集会のご案内

1年前

『「君が代」調教や・め・て 声をあげる子どもたち』D-TaC結成9周年集会のご案内

1年前

-

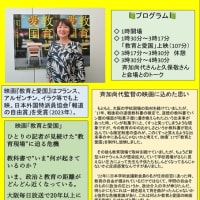

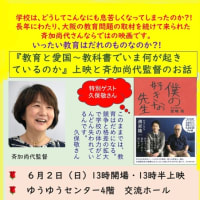

🌹「教育と愛国〜教科書でいま何が起きているのか」上映会

1年前

🌹「教育と愛国〜教科書でいま何が起きているのか」上映会

1年前

-

🌹「教育と愛国〜教科書でいま何が起きているのか」上映会

1年前

🌹「教育と愛国〜教科書でいま何が起きているのか」上映会

1年前