尾崎放哉

何か求むる心海に放つ

半紙

●

「海に放つ」というのは、「海に捨てる」ということでしょうか。

そうではなくて、海に放り投げる、海に向かって解き放つ

そんな意味かもしれません。

それは「捨てる」のではなく、

海が「何か求むる心」を大きく受け止め、

人間をその「欲望」から解放してくれるということではないでしょうか。

尾崎放哉

何か求むる心海に放つ

半紙

●

「海に放つ」というのは、「海に捨てる」ということでしょうか。

そうではなくて、海に放り投げる、海に向かって解き放つ

そんな意味かもしれません。

それは「捨てる」のではなく、

海が「何か求むる心」を大きく受け止め、

人間をその「欲望」から解放してくれるということではないでしょうか。

遊

●

通っている書道教室の今月の課題「団扇に書く」。

真っ白な団扇に直接書くのは

なかなか勇気がいるもの。

何回か半紙に練習し、師匠のアドバイスを受けて更に練習し

最後に、えいやっとばかり書いて、完成。

印は、別の紙に押して、切り取って貼り付けました。

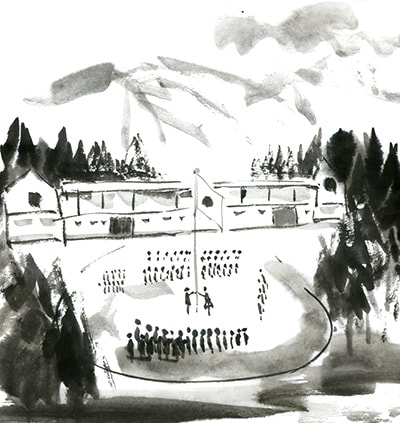

89 集団の中の個人

「国立赤城青年の家」 *あくまでイメージです。

2016.6.23

前回のエッセイで、『神聖喜劇』を読んでいると、「軍隊」と「学校」があまりにも似ていることに愕然とする、というようなことを書いたのだが、別に似ていてもいいんじゃないかって思う人もいるかもしれない。同じ「集団」なのだから、むしろ似ていて当然じゃないかと思った人もいるだろう。その辺のことをちょっと書いてみたい。

学校というのは、生徒が集団で生活をするのだから、その生活を円滑に進めるためには、適切な「集団行動」をとることが要求される。これは公立でも私立でも、程度の差こそあれ似たようなものだ。適切な集団行動がとれずに、個々の生徒が勝手な行動をとっていたら、まともな学校生活が送れないことは確かだ。しかし、そこになにか、ぼくはわだかまりを感じるのだ。

ぼくが最初に勤務した都立忠夫高校では、「入校期訓練」と称する、新入生の合宿があった。最初に行ったのは、赤城山の麓にある「国立赤城青年の家」という施設で、ここは国立だけあって、施設そのものが要求する日課があり、毎朝その施設を使う者全員が広場に集合して、国旗掲揚、国歌斉唱をさせられた。施設内の規則も厳しくて、廊下を走ったりすると、たとえそれが教師であっても、施設の職員から厳しく叱責された。それがものすごく嫌な感じだった。その実態は知らないけれど、まるで少年院のようだと思った。

「青年の家」とはいっても、学校関係だけではなくて、企業の新人研修にも使われていて、ぼくが行ったときには化粧品会社の研修が行われていて、彼らは、食堂に入る際にもいちいち立ち止まって礼をし、「失礼します!」とか言わされていた。さすがに生徒にはそんなことはぼくらは要求しなかったが、企業研修も大変だなあと思ったものだ。

赤城は、あまりに厳しい規則尽くめで、校長以下、教師たちも、すっかり嫌気がさし、その翌年は大島にある都の施設に行った。こっちは、施設が決める規則もなくて、自由だったので、気が楽だったが、それでも何かと生徒に学校としての規則をたたき込む姿勢には変わりなく、あまり気持ちのいいものではなかった。生徒はそれでも入ったばかりではあり、新しい仲間と打ち解けるいい機会でもあったから結構楽しんでいたのかもしれない。

しかし、この「入校期訓練」という、どこか軍隊めいた行事は、いったい何のために行われたのだろうか。学校生活のいろいろな規則や心構えを、ここで一括して教えようという目的だったことはその名称からして明らかだろう。生徒の親睦をはかる、ということは二次的な効果で、それが第一の目的ならそんな名称にするはずがない。

「集団」と「個人」ということが、そこでは繰り返し説かれた。個人は勝手に行動してはいけない。個人といえども「集団の中の個人」であることを自覚せよ、それが「訓練」の一番の眼目たる教えだった。

人は社会という集団の中に生きているのだから、その社会の秩序を乱すような勝手な行動を慎まなければならない。それができるのが「大人」というものだ、という教えは、きわめて妥当のように思われるだろう。そのことを新入生にたたき込んで何がわるいと言われそうだ。けれども、ぼくはいつも「集団の中の個人」という言い方に違和感を感じ続けてきたのである。

学校というところはみんなが集団で生活しているんだ、それなのに、君たちが自分勝手に行動したらどうなると思うんだ、といった叱責は、ぼくがつとめたどの学校でもごくあたりまえに行われていた。そんなに勝手なことをしたいんだったら、もう学校になんか来なくていい、さっさとやめてしまえ、なんて怒鳴り散らす教師もたくさんいた。ぼくだって、頭にきたときは、そのぐらいなことは言ったかもしれない。なるべく言いたくなかったが、言わなかったと胸を張ることもできない。

ぼくは、学校においても、生徒は自分勝手な行動が許されるべきだと言っているのではない。そうではなくて、なぜ「学校」なのか、なぜ「集団行動」が要求される「学校」というものが「必要」なのか、ということなのだ。

何かを「学ぶ」ためには、師につかねばならない。独学は必ずしも常に最善とは限らない。だから、誰かに師事して学ぶ機会は是非必要だ。しかし、だからといって、「規則ずくめ」「命令だらけ」の「学校」が必要だということにはならないだろう。

言うまでもなく、「学校」は、大昔からあったものではない。日本で言えば、それが一般的になったのは、明治以降、つまりは近代の所産だ。近代の所産だからといって価値がないわけではないが、「学校」イコール「教育」でないことだけは確かなことなのだ。

話がとりとめもなくなってきた。「集団の中の個人」というテーマに絞れば、そのフレーズに対するぼくの違和感は、常にそこでは「集団」が「個人」より価値あるものとされてきたという一点につきる。個人は集団の中に生きているのだから、集団をこそ大事にして、個人のワガママは極力控えよ、という線で常に指導がなされてきたということなのだ。

それほどまでに大事な「集団」とは何か。その「集団」と「軍隊」にどれほどの違いがあるか。それを考えて慄然とするのだ。

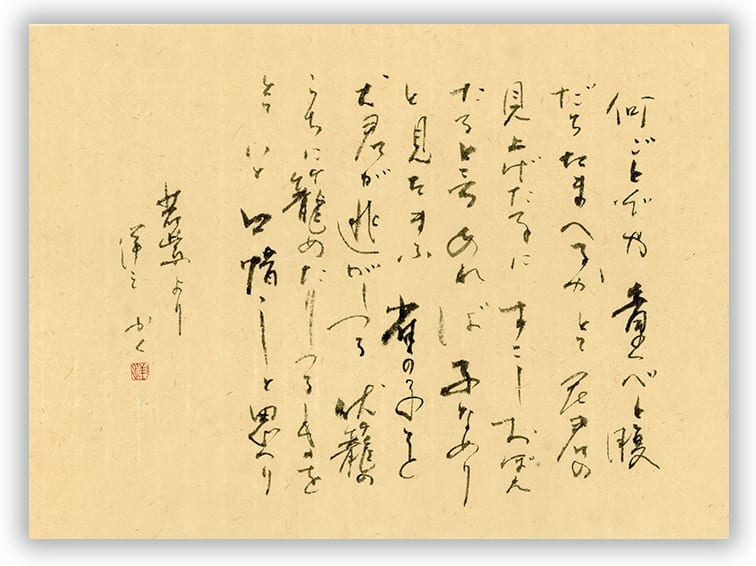

源氏物語・若紫の巻より

半紙

「何ごとぞや。童べと腹だちたまへるか。」とて

尼君の見上げたるに、すこしおぼえたるところあれば、

子なめりと見たまふ。

「雀の子を犬君が逃がしつる。伏籠のうちに籠めたりつるものを。」とて

いと口惜しと思へり。

【口語訳】

「いったいどうしたの? お友達と喧嘩でもなさったの?」といって

尼君が見上げた顔にすこし似ているところがあるので

(源氏は)これはこの尼君の子どもなのであろうと思って(女の子を)ご覧になる。

「雀の子を、犬ちゃんが逃がしちゃったの。籠の中にちゃんと入れておいたのに。」といって

ひどく悔しそうにしている。

●

けだるそうにうつむいてお経を見ていた尼君が、

女の子をふと見上げたその顔と女の子がどこか似ている。

それに気づいて、源氏は、ははん、この子は尼君の子どもなんだなと思うのです。

実は孫だったわけですけど。

その後の、女の子のセリフがカワイイ。

「犬君」っていうのは、別の女の子のあだ名で、犬じゃありません。

いたずら者の「犬ちゃん」が、わざと(たぶん)せっかく捕まえた雀の子を

逃がしてしまったらしい。

それをべそをかきながらおばあちゃんに(といっても40代ですが)訴えているわけです。

これが、1000年も前の作品とは到底信じられない。

今、ここに、いそうな子どもです。

紫式部は子どもを描くのがうまいということですが

うますぎです。

いつも脱帽してしまいます。

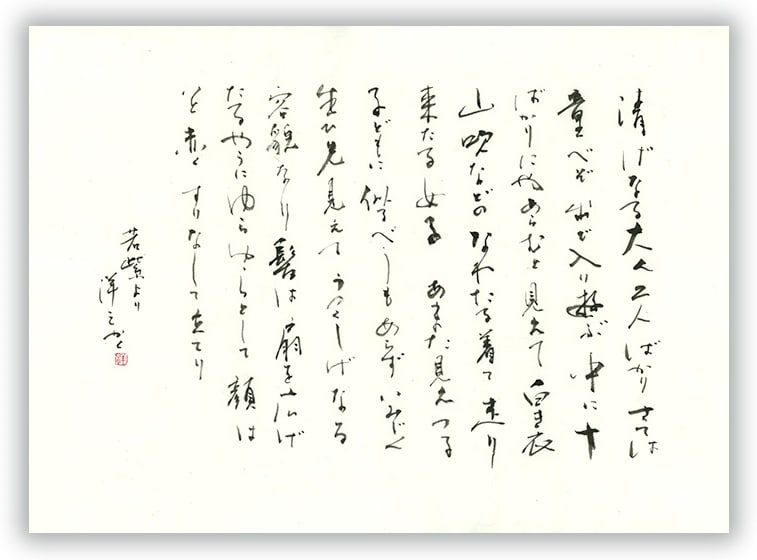

源氏物語・若紫の巻より

35×47cm

●

清げなる大人二人ばかり、さては童(わらわ)べぞ出で入り遊ぶ。

中に、十ばかりにやあらむと見えて、白き衣(きぬ)、山吹などの

なれたる着て、走り来たる女子、あまた見えつる子どもに似るべうもあらず、

いみじく生(お)ひ先見えて、うつくしげなる容貌(かたち)なり。

髪は扇を広げたるやうにゆらゆらして、顔はいと赤くすりなして立てり。

【口語訳】

こざっぱりした女房が二人ほど、それから女童(めのわらわ)が出たり入ったりして遊んでいる。

その中に、十歳くらいかと見えて、白い下着に山吹襲(やまぶきがさね)などの

着なれた表着(うわぎ)を着て、走って来た女の子は、大勢姿を見せていた子供たちとは比べものにならず、

成人後の美貌もさぞかしと思いやられて、見るからにかわいらしい顔だちである。

髪は扇を広げたようにゆらゆらとして、顔は手でこすってひどく赤くして立っている。

●

前回の「尼君」の描写も見事でしたが、

ここに登場してくる少女(後の紫の上・源氏の最愛の女性)の描写の見事さは他に類をみません。

「山吹襲」というのは、表が「薄朽葉(赤みがかった黄色)」で、裏が黄色の着物。

その下に白い着物という、何ともすがすがしい衣装の少女。

髪型がいわゆるおかっぱで、広げた扇のような形。その先端が走ってきたのでゆらゆら揺れている。

注目すべきは「生ひ先見えて」の語。決して「老い先」ではありません。

この子は、きっと将来美人になるだろうなあ、楽しみだなあと思わせる、それが「生ひ先見えて」です。

そういう子役は、テレビにもたくさん登場しますが、たいていは「がっかり」てなことになりがち。

でも、この子は、源氏の予想を裏切らないどころか、まさに理想的な女性に成長していくわけです。

●

長いので、半紙よりちょっと大きめの紙に書いてみました。

雁皮紙といって、にじみの少ない紙です。