--いま、なぜこの悪質な組織の欺瞞性を問題にするか--

・もし(将来)自由民主党が過半数の議席を失なうというようなことになった場合…(池田創価公明と)自民党とで連立政権を組み、…自民党の右翼ファッシズム的要素と、公明党の宗教的ファナティックな要素の間に奇妙な癒着関係ができ、保守独裁体制となるだろう!(創価学会を斬る・藤原弘達の警告・昭和44年)

・(平成10年から)小渕・小泉・阿倍らは池田に土下座し、自民党支持を依頼した!

・かくて今日までの20余年、アクセルとブレーキ同時の政教一体(国・地方共)自公連立政権となり、自民は勿論、(宗教テロ恐れる)野党・有識者・マスコミなど各界の沈黙が続く!

・宗教政党が、個人・家庭・社会・国の“絶対悪”であることは、古今東西の歴史である!

新・創価学会を斬る 藤原弘達 著 日新報道 昭和47年(1972年)

--傷つけられた大衆の怒声--(目次は、第2回に登載)

---------(以下、本文)-------280

◆ 創価学会と底辺層の相関関係

では戦後になって急速に底辺大衆エネルギーを吸収して伸びた新興宗教教団というようなものが、一体どのような形態で、そういう社会の中に位置づけられたであろうか、その点が問題なのである。

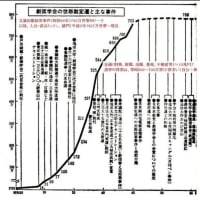

そこでまたまたⅣ図を見てもらいたい。Ⅳ図の左隅の方に三角形の黒い線が引いてあるが、これがまさにアレなのである。あれが創価学会の占めるコーナーなのである。上のトップ・レべルは財力においても権力においても他のトップ・レべルの指導層と肩を並べるソーシャル・ステイタスに到達し、底辺は依然として底辺にある。そこに一種の特殊なピラミッド型の人間集団組織を再現したというところに、創価学会システムの待色があるのではないか。

そこでまたまたⅣ図を見てもらいたい。Ⅳ図の左隅の方に三角形の黒い線が引いてあるが、これがまさにアレなのである。あれが創価学会の占めるコーナーなのである。上のトップ・レべルは財力においても権力においても他のトップ・レべルの指導層と肩を並べるソーシャル・ステイタスに到達し、底辺は依然として底辺にある。そこに一種の特殊なピラミッド型の人間集団組織を再現したというところに、創価学会システムの待色があるのではないか。

これが点線のようにずーっとそのまま広がっていけば、それはⅠの図への逆戻りを意味するということがいえる。こういう図式に、私の社会科学的な目で見た場合における創価学会の問題性、つまりファシズムの可能性、ファシズムの危険性は去っていないといった意味があるということである。

これが点線のようにずーっとそのまま広がっていけば、それはⅠの図への逆戻りを意味するということがいえる。こういう図式に、私の社会科学的な目で見た場合における創価学会の問題性、つまりファシズムの可能性、ファシズムの危険性は去っていないといった意味があるということである。

その形態はまさにその梯型社会の底辺から盛り上がった、“小天皇制社会”というに呼ぶにふさわしいものである。天皇制社会が統合的な精神構造をもっていたと同じように、上に池田大作をいただくところの典型的なビラミッド型のシステムである。しかもそれが新しいパワーの象徴である財力の利用、議会権力の利用、マスコミの利用、さらには底辺に対する直接救済をアビールするセールス・マン方式、折伏方式、大衆組織化、日蓮、法華経利用等々においてはまさにそれ等が一括統合されて行なわれた点において、他の新興宗教の追随を許さない勢力の伸長を呼び起こす背景になった、といわなければならないのである。

その創価学会が私の『創価学会を斬る』を突機として、政教分雑を誓い、言論の自由を認め折伏を止めるということになったということは、いかに大変なことなのかわかろうというものである。これによって彼等が志向していたし、戸田城聖の言葉にも象徴される“日本を支配するんだ”という目標、“天皇に日蓮正宗を国教として拝ませるぞ”という意気込みは、好むと好まざるとを問わず、後退せざるをえなくなった。折伏を中止し、言論自由を承認して批判をうけ入れ、しかも政治と宗教を分離して、形の上にせよ宗教勢力をストレートに政治に送りこむということができないような立場に追い込まれたということはとりもなおさずビラミッド型への組織志向そのものをいまや変えざるをえなくなったことを意味する。それが例えば“円形組織論”というようなものにでてきたり、“プロック制度”のうえに現われたり、地域班別制度という方向をとったりして、これまでの組織原理のかなり急角度の改変をせざるをえないことになったワケである。それなりに外からの民主的要請に対応せざるをえなかったということでもある。

創価学会がこれまで伸びたのは、むしろ逆に周辺の寛容と無気力と一種の無風状態を逆用した中世的手法にあった。アナクロ二ズムが故にこそそれは伸びたということがいえるのだ。従つてこの転換を機に創価学会内部から多くの批判がでたのも当然のことなのだ。

池田大作の四十五年五月三日以降における創価学会は、日蓮正宗の異端であるという批判も出るであろうし、また政教分離をしたのではこの団体の存在意義はないではないかという異論もでている。まさに天皇制が崩れた後と同じように、一種の拾収すべからざる思想的混乱が起こった。そして“小天皇制社会”とでもいえる創価学会の組織原理をみせかけだけでも、外の「梯型社会」に合わせようとする傾向もでてきた。そういうやり方の中にあるインチキ性というものを完膚なくまでに批判したのが『続・創価学会を斬る』の役割であったといわなければならないのである。

こういうようにみてきた場合、長期的巨視的な視点に立つと、いわゆる創価学会問題ともいえるものはおそらく日本社会の日常的な流れの中に段々と吸収されていき、そのカリスマ(非日常性)を失うだろうとみている。それとともにその危険性とでもいわれるようなもの“棘”とか“牙”というようなものも段々ともぎとられてゆくだろう。それだけ従来の学会を支えておったバイタル・エネルギーというようなものの伸びが止まり、やがて大きく低迷するというような傾向としてあらわれてくることになるだろう。

「我田引水」のそしりをうけることを自認しながら言わしてもらうとすれば、かっての大本教にしても天理教にしてもその他さまざまな新興宗教集団が、権力の弾圧によって対決の牙をもぎとられて一頓座し、やがてある程度まで人畜無害な“内面宗教”への転機をつかむことになったような、新興宗教のこれまで辿ってきた一つの“歴史的軌跡”とほぼ同じようなところに、いまの創価学会問題がさしかかっているということである。

しかしここでハッキリいえることは、かっては上からの国家権力によってそれが“弾圧”として行なわれたけれども、今度はそうではないことである。下からの自由な言論の批判を通じて、また彼等がそこで権力を伸ばそうと考えておったところの、四十五年の国会の場において、批判と追及が展開されたということである。そこにあの問題の大きな政治的・社会的・文化的・宗教的意義があったといわなければならないのである。言論問題として、あの事件を考えてみるとよい。日本においては残念ながら言論弾圧の歴史はあったけれども、言論を弾圧し妨害をした実力をもつ者の方が天下に謝罪し、これを批判した言論の側が勝った形で一応の解決をみた言論問題は、明治維新以来、あまり例をみないということも、これを明記しておく必要があろうというものである。

そういう意味において創価学会問題とでもいえるものは、まさに戦後の底辺精神構造をみる上に絶好の視座であったといわなければならない。植村左内氏の『これが創価学会だ』の中で退転した学会員の告白をのせた文章があるけれども、ここで告白した人々はまださまざまな嫌がらせ、脅迫等を恐れて、ついにその名前を自ら名乗っていないのである。しかし、今度私がこの本の中でとりあげた創価学会批判者ないしは造反者たちは、そのほとんどの人が堂々と名前を出すことを承認し、彼等自身が学会内において言論の自由権を行使する段階にまできているということを如実に証明するケースになっているということである。

彼等の学会の病理を衝くやり方自体は、まだまだチャチであるということがいえるかもしれない。余りにも感覚的であり、余りにも近視眼的であり、余りにもエゴイスティックであるといえるかもしれない。しかし、少なくとも底辺大衆の人々が、自らの目で見、自らの頭で考え、なおかつ自らの名前を堂堂と名のりながら、いままで学会員の誰もが成すことのできなかったような“バチ”への恐怖をはねのけつつ、批判の言論を展開しているという事実のなかには、私は日本の底辺のなかで変わりつつある底辺、もう大日本帝国時代の底辺とは違った底辺になりつつある日本の民衆の精神構造を垣間みることができるのではないかというような気がするのである。

----------(つづく)---------285

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます