配当還元法というのは、収益還元と同様にインカムアプローチと呼ばれる手法の一種であり、収益還元が、利益に注目するのに対し、配当還元は、株主が受け取る配当ベースで株式価値を評価する方法です。算式は

配当 ÷ 還元率

です。会社が獲得した利益はすべて、株主に帰属するものであり、それは配当として株主に還元されるべきものです。しかし、獲得した利益がすべて配当に回されるとは限らず、通常は、内部留保として蓄積され、再投資に回されます。獲得した利益のうち配当に回す割合を配当性向(DPR)といいます。したがって、

配当還元法による株式評価額 = 利益 × 配当性向(DPR) ÷ 資本還元率

です。この還元率が、収益還元法の還元率と同じと考えれば、収益還元法の算式は

収益還元法の株式価値 = 利益 ÷ 資本還元率

ですので

配当還元法による株式評価額 = 収益還元法による株式評価額 × 配当性向(DPR)

になります。通常は、配当還元法による評価額は、収益還元法による評価額よりも低くなります。配当性向分だけディスカウントされるからです。

配当性向は、会社に対する支配権を有する株主以外の少数株主は基本的に自由に決定することはできません。非公開会社において、会社がどれだけ稼ごうと、それが配当に回されない限り、少数株主が実際に手にできる経済的利益は、配当のみです。公開会社の場合は、株式の値上がり益、いわゆるキャピタルゲインが得られますが、非公開会社では株式に流動性がありませんのでキャピタルゲインはなかなか得られません。

こうしたことから、非公開会社の少数株主が有する株式の評価において、この配当還元法がよく用いられてきました。

ところで、日本企業の平均的な配当性向は、東証に上場している会社の平均で、27.95%だそうです(2008年3月期)。すると配当還元による価値は、収益還元による価値の3割に満たないことになります。言い換えると、配当還元法で計算すると、少数株主が保有する株式の価値は、支配株主の保有する価値の3割以下になってしまいます。これはいくらなんでも、ディスカウントしすぎではないでしょうか。

配当還元法=収益還元×配当性向

東証上場企業の配当性向平均=約3割

→配当還元法によると少数株主の株式価値は、支配株主の株式価値の7割ディスカウント!

財産評価基本通達上の配当還元法というと「過去2年間の配当実績の平均額 ÷ 10%」という非常にシンプルなものになっています。配当実績ベースなので、配当性向なんて関係なしです。ところで非公開会社で配当している会社というのは実は少ないのですが、やっている場合「額面の10%」くらいな設定が多いです。となると

= 配当×10%÷10% となり、

配当還元による評価額=額面

というケースも結構多いわけです。

これはあくまで上場会社の配当性向で計算した場合の話です。もともと上場会社と非上場会社では、会社の投資家が得られるリターンの内容も、会社の配当方針も、期待利回りも違います。上場会社の配当性向平均ベースで検討しても少々無理があるわけです。上場会社の場合は、投資家は配当がなくても株式の値上がり利益も期待できるわけであり、マイクロソフトみたいに長い間、配当をしなくても、その値上がり益で株主は満足しえたわけです。

しかし、かつてのような高成長の見込めなくなった日本企業にとっては、これまで蓄積された利益の分配というのは大きなテーマになっており、IR上も目標配当性向を示す会社なども増えてきています。一方の非上場会社となると、まず、目標配当性向なんていう会社が設定されている会社は少ないでしょう。基本的に、経営者=大株主っていう会社が大半ですから、上場会社以上に株主重視されるのでは?と思われるかもしれませんが、経営者=大株主であるっていうことは、逆に経営者のほうを重視しても、大株主にとって問題はないともいえます。

会社が儲かってきたら、配当で分配するよりも、役員報酬の増額で対応するほうが、税制がもたらすゆがみを利用できるわけです。役員報酬は、あまりに過大な場合は別として、会社にとって基本的に税務上損金になります。

しかし配当はいくら払っても、税務上損金になりません。厳密にいえば取締役としての忠実義務云々の議論が出てくるかもしれませんが、社長による個人保証を前提とした資金調達によっている日本の中小企業の社長に対して、それをいうのは酷だと思います。

配当還元法は少数株主の株式評価だと述べてきましたが、ここで大きな問題が一つあります。少数株主から支配株主が株式を買い取る価格は配当還元でいいのか?という問題です。少数株主の地位を相続で引き継ぐ場合や、少数株主同士の株式取引の場合は配当還元で評価しても大きな問題はないです。

第三者間取引で決まった価格なら、その評価手法がなんであれ、それが時価である!としていいかもしれません。ただ中小企業の株主の場合、少数株主と支配株主がまったく関係のない第三者であるというケースは少ないわけで、税務面も含めて、微妙な問題をはらみます。

特に、M&Aが決まっていて、その流れの中で、支配株主が少数株主から株式を集めるというケースが、問題になりやすいです。M&Aにおける売却価格が決まっているケースだったら、さすがにその売却価格ベースで少数株主から買い取るケースが多いとは思いますが、M&Aは考えていて、それにそなえて、少数株主から買い集めるけど、M&Aにおける売却価格はわからないし、そもそも売れるかどうかもわからないケースは悩ましい。

とはいえ、オーナーさんにとっては、これまで個人保証という形で命を張ってきた株主の株価と、文字通り株主有限責任のもと単に数%しか出資していなくて、会社になんの直接的貢献もしていない株主の株価と同じ価格というのは、心情的に納得できない部分もあるのでしょう。

これまでずっと配当還元法というと少数株主の株式価値という議論をしてきましたが、近年これとは違った動きが出てきています。DDM法です。Dividend Discount Model割引配当モデルです。DCFが「将来FCF」をNPVに割り戻すのに対し、DDMは「将来配当」をNPVに割り戻す方法で、配当還元法の一種です。これが最近のM&Aにおける株式評価で使われてきています。有名なところでは、シティによる日興コーディアルの買収時や三菱UFJフィナンシャルによる三菱UFJニコスの買収などです。どうして、少数株主の評価と言われた配当還元が支配株主の評価であるM&Aに用いられるのでしょう?

結論からいえば、100%子会社にしてしまえば、配当は思うがままだし、少数株主への流出とかも気にしなくていいからです。内部留保が必要な時期だと思えば、配当に回さず再投資すればいいし、再投資する対象がなければ配当性向100%で吸い上げてもいい。過去の蓄積に関しても、そのままにするのも、一気に配当回すのも自由自在です。

具体的には対象会社の事業計画をもとに、1年後に配当で100億円、2年後は50億円、3年後は60億円、それ以降は、毎年2%ずつ増加、みたいな感じで配当計画を作りこんでいって、そのNPVの合計で対象会社の価値を算定していくといった具合になります。

資金が不足している場合でも、純資産が潤沢なら、あらたな借入を起こして、それを配当にまわすなんていう裏技もできます。この方法を使うと自己資本比率が多きく減少し、資本構成が変わるので、資本再構成(リ・キャピタライゼーション、略してリーキャップ)と呼ばれる方法です。

割引配当モデルも、配当性向を自由に設定しうる株主、すなわち支配株主にとって、具体的な配当計画をもとに評価していくことで、支配株主としての価値になるわけです。

DDM法というのは、DCF法の一種とも言えるわけで、DCFも配当還元もインカムアプローチの評価方法ですから、同じインカムに基づく評価であれば、企業価値は同じになります。税法上の過去2年の平均にもとづく配当還元法が低い評価になるのは、単に既に蓄積された内部留保を無視した上で、配当実績をもとに還元しているためです。理論上は、必ずしも配当還元=マイノリティ評価とは限らないということです。

ただ、実際のところ、配当金額を具体的に決定しうるのはマジョリティ株主であるため、支配株主が利益は内部にため込み、配当は出来るだけ出さない方針であれば、実績ベースの配当還元=マイノリティ評価となるわけです。非上場会社平均の配当性向がどのくらいかの統計はありませんが、上場会社平均と比べて著しく低いはずです。

非上場会社は、資本市場で直接資金調達することができないので、内部留保による資金の蓄積というインセンティブが高いうえ、所得税法上、オーナー株主において累進税率が適用されるので内部留保として蓄積しやすいという影響も無視できません。さらに根本的問題として、非上場会社の大半が赤字で、配当そのものを実施していないケースが大半であるという点も指摘すべきでしょう。

配当 ÷ 還元率

です。会社が獲得した利益はすべて、株主に帰属するものであり、それは配当として株主に還元されるべきものです。しかし、獲得した利益がすべて配当に回されるとは限らず、通常は、内部留保として蓄積され、再投資に回されます。獲得した利益のうち配当に回す割合を配当性向(DPR)といいます。したがって、

配当還元法による株式評価額 = 利益 × 配当性向(DPR) ÷ 資本還元率

です。この還元率が、収益還元法の還元率と同じと考えれば、収益還元法の算式は

収益還元法の株式価値 = 利益 ÷ 資本還元率

ですので

配当還元法による株式評価額 = 収益還元法による株式評価額 × 配当性向(DPR)

になります。通常は、配当還元法による評価額は、収益還元法による評価額よりも低くなります。配当性向分だけディスカウントされるからです。

配当性向は、会社に対する支配権を有する株主以外の少数株主は基本的に自由に決定することはできません。非公開会社において、会社がどれだけ稼ごうと、それが配当に回されない限り、少数株主が実際に手にできる経済的利益は、配当のみです。公開会社の場合は、株式の値上がり益、いわゆるキャピタルゲインが得られますが、非公開会社では株式に流動性がありませんのでキャピタルゲインはなかなか得られません。

こうしたことから、非公開会社の少数株主が有する株式の評価において、この配当還元法がよく用いられてきました。

ところで、日本企業の平均的な配当性向は、東証に上場している会社の平均で、27.95%だそうです(2008年3月期)。すると配当還元による価値は、収益還元による価値の3割に満たないことになります。言い換えると、配当還元法で計算すると、少数株主が保有する株式の価値は、支配株主の保有する価値の3割以下になってしまいます。これはいくらなんでも、ディスカウントしすぎではないでしょうか。

配当還元法=収益還元×配当性向

東証上場企業の配当性向平均=約3割

→配当還元法によると少数株主の株式価値は、支配株主の株式価値の7割ディスカウント!

財産評価基本通達上の配当還元法というと「過去2年間の配当実績の平均額 ÷ 10%」という非常にシンプルなものになっています。配当実績ベースなので、配当性向なんて関係なしです。ところで非公開会社で配当している会社というのは実は少ないのですが、やっている場合「額面の10%」くらいな設定が多いです。となると

= 配当×10%÷10% となり、

配当還元による評価額=額面

というケースも結構多いわけです。

これはあくまで上場会社の配当性向で計算した場合の話です。もともと上場会社と非上場会社では、会社の投資家が得られるリターンの内容も、会社の配当方針も、期待利回りも違います。上場会社の配当性向平均ベースで検討しても少々無理があるわけです。上場会社の場合は、投資家は配当がなくても株式の値上がり利益も期待できるわけであり、マイクロソフトみたいに長い間、配当をしなくても、その値上がり益で株主は満足しえたわけです。

しかし、かつてのような高成長の見込めなくなった日本企業にとっては、これまで蓄積された利益の分配というのは大きなテーマになっており、IR上も目標配当性向を示す会社なども増えてきています。一方の非上場会社となると、まず、目標配当性向なんていう会社が設定されている会社は少ないでしょう。基本的に、経営者=大株主っていう会社が大半ですから、上場会社以上に株主重視されるのでは?と思われるかもしれませんが、経営者=大株主であるっていうことは、逆に経営者のほうを重視しても、大株主にとって問題はないともいえます。

会社が儲かってきたら、配当で分配するよりも、役員報酬の増額で対応するほうが、税制がもたらすゆがみを利用できるわけです。役員報酬は、あまりに過大な場合は別として、会社にとって基本的に税務上損金になります。

しかし配当はいくら払っても、税務上損金になりません。厳密にいえば取締役としての忠実義務云々の議論が出てくるかもしれませんが、社長による個人保証を前提とした資金調達によっている日本の中小企業の社長に対して、それをいうのは酷だと思います。

配当還元法は少数株主の株式評価だと述べてきましたが、ここで大きな問題が一つあります。少数株主から支配株主が株式を買い取る価格は配当還元でいいのか?という問題です。少数株主の地位を相続で引き継ぐ場合や、少数株主同士の株式取引の場合は配当還元で評価しても大きな問題はないです。

第三者間取引で決まった価格なら、その評価手法がなんであれ、それが時価である!としていいかもしれません。ただ中小企業の株主の場合、少数株主と支配株主がまったく関係のない第三者であるというケースは少ないわけで、税務面も含めて、微妙な問題をはらみます。

特に、M&Aが決まっていて、その流れの中で、支配株主が少数株主から株式を集めるというケースが、問題になりやすいです。M&Aにおける売却価格が決まっているケースだったら、さすがにその売却価格ベースで少数株主から買い取るケースが多いとは思いますが、M&Aは考えていて、それにそなえて、少数株主から買い集めるけど、M&Aにおける売却価格はわからないし、そもそも売れるかどうかもわからないケースは悩ましい。

とはいえ、オーナーさんにとっては、これまで個人保証という形で命を張ってきた株主の株価と、文字通り株主有限責任のもと単に数%しか出資していなくて、会社になんの直接的貢献もしていない株主の株価と同じ価格というのは、心情的に納得できない部分もあるのでしょう。

これまでずっと配当還元法というと少数株主の株式価値という議論をしてきましたが、近年これとは違った動きが出てきています。DDM法です。Dividend Discount Model割引配当モデルです。DCFが「将来FCF」をNPVに割り戻すのに対し、DDMは「将来配当」をNPVに割り戻す方法で、配当還元法の一種です。これが最近のM&Aにおける株式評価で使われてきています。有名なところでは、シティによる日興コーディアルの買収時や三菱UFJフィナンシャルによる三菱UFJニコスの買収などです。どうして、少数株主の評価と言われた配当還元が支配株主の評価であるM&Aに用いられるのでしょう?

結論からいえば、100%子会社にしてしまえば、配当は思うがままだし、少数株主への流出とかも気にしなくていいからです。内部留保が必要な時期だと思えば、配当に回さず再投資すればいいし、再投資する対象がなければ配当性向100%で吸い上げてもいい。過去の蓄積に関しても、そのままにするのも、一気に配当回すのも自由自在です。

具体的には対象会社の事業計画をもとに、1年後に配当で100億円、2年後は50億円、3年後は60億円、それ以降は、毎年2%ずつ増加、みたいな感じで配当計画を作りこんでいって、そのNPVの合計で対象会社の価値を算定していくといった具合になります。

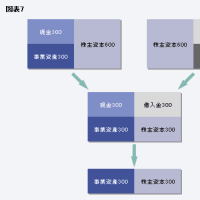

資金が不足している場合でも、純資産が潤沢なら、あらたな借入を起こして、それを配当にまわすなんていう裏技もできます。この方法を使うと自己資本比率が多きく減少し、資本構成が変わるので、資本再構成(リ・キャピタライゼーション、略してリーキャップ)と呼ばれる方法です。

割引配当モデルも、配当性向を自由に設定しうる株主、すなわち支配株主にとって、具体的な配当計画をもとに評価していくことで、支配株主としての価値になるわけです。

DDM法というのは、DCF法の一種とも言えるわけで、DCFも配当還元もインカムアプローチの評価方法ですから、同じインカムに基づく評価であれば、企業価値は同じになります。税法上の過去2年の平均にもとづく配当還元法が低い評価になるのは、単に既に蓄積された内部留保を無視した上で、配当実績をもとに還元しているためです。理論上は、必ずしも配当還元=マイノリティ評価とは限らないということです。

ただ、実際のところ、配当金額を具体的に決定しうるのはマジョリティ株主であるため、支配株主が利益は内部にため込み、配当は出来るだけ出さない方針であれば、実績ベースの配当還元=マイノリティ評価となるわけです。非上場会社平均の配当性向がどのくらいかの統計はありませんが、上場会社平均と比べて著しく低いはずです。

非上場会社は、資本市場で直接資金調達することができないので、内部留保による資金の蓄積というインセンティブが高いうえ、所得税法上、オーナー株主において累進税率が適用されるので内部留保として蓄積しやすいという影響も無視できません。さらに根本的問題として、非上場会社の大半が赤字で、配当そのものを実施していないケースが大半であるという点も指摘すべきでしょう。