▼この小説のURL

私の中の彼へー青き騎士ー第2回

青き騎士(1992年)作品より

作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所

まわりは荒野だった。

それも血みどろの荒野だった。

改造された彼・翔しょうの視覚機能は、風景を人間とは異なる視点からながめることができた。零の力で見ることができる。

翔の乗る、人工頭脳装甲機・「零レイ」の電子のグリッドが、彼、翔の眼の前に拡がっている。

軍務についた最初は、希望にみちあふれていた。若さと、おのれの未来に対する希望。未来は栄光で満ちあふれているはずだった。対「アイス」戦が彼の未来、希望を打ちくだく。

今の彼は荒野の狼。個々人の判断で勝手に行動するワンマンアーミー。索敵し、攻撃する。

通常の正規戦では「アイス」に対する勝算がないと理解した地球連邦軍はヒット=エンド=ランのゲリラ戦を展開していた。

地球連邦の敵「アイス」は、ある一定以上の気候帯には侵入しない。

南極がその戦略地域であり、対地球軍との戦域は「アイスフィールド」と呼ばれ、対「アイス」用の戦士のみが生棲していた。弱点をみつけ、「アイス」を撃破すること。

それが翔たちに与えられた任務であった。

が。翔の出身学校「連邦士官学校」いわゆる「バトルスクール」での装甲機兵科で現時点で生存している人間は約5%であった。

翔も対「アイス」戦でかなりのダメージを受け、補給もままならぬ戦略の泥沼の中で自らの運命を呪っていた。

おのれの技量に対する信頼。世界はすべて、彼翔のためにあるように思えた。突出せぬばかりのエネルギーが彼の体に宿っていた。対「アイス」戦までは。

対「アイス」戦は、翔の神経をずたずたに切りきざみ、体力・気力もなえさせ、あらかたの未来に対する希望をもはぎとっていた。

彼1人のために創られたいわば、オーダーメイドの巨大な人工頭脳装甲機。初めて装着した時、翔は感じた。

自らの能力を高めるための補助機能。零。

そう、人類の神から与えられた最も秀れた機械。

電子戦のための高度なテクニックが必要だった。

敵をほふるためのあらゆるテクニック。翔は短時間で修得していた。

敵、アイスの飛行端子は、連邦連邦軍の船に侵入し、連邦軍の人間の頭に触手をうちこむ。

その触手には「アイスブレッド」をうめる機構がそなわっている。打ち込まれたアイスブレッドは、

人間の脳内で微妙に変化する。

彼らアイスは人類を殺しはしない。

冷徹に人間1人1人の頭にアイスブレッドをうちこんでいくのだった。

人類をアイスに同化させていくのだ。

アイスの命令をきく。がそれに適応できなく、廃人となるものもでた。

アイスブレッドを打ち込まれた子供はある一定年齢になると、アイスの命令を聞き始める。それゆえ、子供の関しては、16才まで人類の味方だった。

が、彼らは、「ニュー・オーハン」とも呼ばれた。

地球の孤児である。連邦軍の支配にあった。

翔は、“零”に闘うことを命じた。

幼ない頃から翔は“零”と共に育った。

翔にとって、オーダーメイド人工頭脳装甲機である零はいまや肉親以上の存在である。

翔の身長、体重、大きさが変化するにあわせて“零”もチューンアップされた。零は、翔にとって、別の意味で腕や足と同じで肉体の一部である

地球連邦軍は子供が生まれた時、適性検査を行ない、優良因子を持つ子供たちをかく離し、特別に育てた。それゆえ、翔もまた、自分の両親の顔を知らない。

連邦政府の保護のもと、昔の学校制度と同じ様に、翔は機動装甲兵として育てられた。所属は“狼”部隊である。

シーンNo4

「翔、気をつけろ」零の言葉が翔の意識に入ってくる。

アイスの飛行体だった。

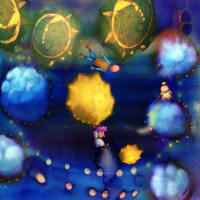

「アイス・レンズ」。中央部が盛り上がり、レンズの形をした円盤であった。

レーザー光線が、翔の体をねらって襲いかかってくる。

上空で何かがはじけたようにボンという音がした。

まるで花火のように小さな部分が散らばっている。それがすべてアイスの分身なのだ。アイス端子。アイスの意志を持ち稼働する。大空を被ったそれは一勢に翔をめがけて飛来してくる。

「おいでなすったぞ、翔」

「ああ、零、腕の見せどころだな」

零の装甲機からも火花がほとばしる。

アイス端子の光子と、装甲機から放されて光子が、空中で交錯し散華する。火花と火花があいあらそっているようにも見える。

襲撃が終ったアイスの分身は、アイスレンズ本体ごと翔の方へ向ってきた。

「いよいよ、本体が」

「まっていたぞ、この瞬間を」

翔の手には、装甲機に装着された「剣」がにぎられている。

瞬間凍結を可能にする剣だった。

絶対零度を与えるSBスペシャル・ブレイド。

その零度のおりSBへやつらをつめこみ、分子のかけらまで破壊するのだ。

翔のSBが、本体ボディにあたる。瞬時、大きな音がする。

空気が振動する。

アイスレンズは瞬間とまり、自らの重量で落下していった。

戦いのあとで、

「零よ」

翔は装甲機に呼びかけていた。

「俺は君と生きていけることに喜びを感じる。君といるこの世界は何とすばらしいのだろう」

零は答える

「翔よ、それは私も同じだ。普通ならばどこかの機械のCPUにすぎない私だが、君のおかげで別の生命体験をすることができる」

「君にとって生命とは何だろうな」

「その同じ質問を、翔、君にかえすさ」

零は続ける。

「翔、いつまでも生きろ、そうすれば同じように私はすてきな生命体験をくりかえすことができる」

「ああ、できればな、零、が、人間には寿命というものがあるのだ」

「諦観か、翔。君にはにつかわしくない」

「いや、そうではない」

「心配するな、君を守ってやるさ、翔」

「零、笑わしてくれるなよ。それよりも俺が死んでしまったらどうする、他の装甲機のように自爆するか」

「そうはしない」

「が、連邦政府は乗り手のいない装甲機の存在は認めないぞ」

「しかし、俺は違う生き方をしたい」

「おいおい零、連邦政府が俺達の声をモニターしているんだぜ」

「翔、君は俺の生き方をバックアップしてくれるだろう」

翔は、零と話ながら、連邦軍の運搬ラインのストリートに着地した。

が、その瞬間、足元から零が沈む。

作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所