メインテキスト:夏目漱石「文學論・序」(原著は明治40年刊。『夏目漱石全集 第十一巻』岩波書店昭和3年より引用。本文中では「序」と表記します)

佐久間艇長の遺書

佐久間艇長の遺書

漱石夏目金之助は慶応3年の生まれである。翌4年は明治元年となるので、彼の歳を今風に満で数えると、明治の年と重なる。この暗合は、皮肉にも感じられる。漱石にはいかにも、明治という時代の刻印が押されているようであるが、それは全く彼独自の、彼以外には見当たらない刻印のようでもあるので。

すべては英文学を専攻したときから始まったと思しい。

少年の頃は英語嫌いで、ほとんど勉強したことはない。その代わり漢詩文に心を寄せ、漢詩の創作は晩年にまで及んでいる。特に後年のものは、さしあたって誰に見せるつもりもなく、謂わば純然たる趣味だったが、その出来栄えは「明治以後の日本人で、本場の中国人に見せても恥ずかしくない漢詩を書いたのは、夏目漱石先生ただ一人」と吉川幸次郎に言わしめるほどのものだった。

しかしやはり帝大を目指す、となれば英語は必要なので、勉強し直して、東京大学予備門(漱石の在学中に第一高等中学校と改称される)を終える頃までには抜群の成績を勝ち得るまでになった。大学ではその頃できたばかりの英文科の、ただ一人の学生となったのは、漢文学も英文学も同じ文学であれば、通ずるところはあるはず、ならばその研究に一生を捧げてもあながちに悔ゆることなかるべし、と考えたからだと言う。

大学生活は、個別授業で発音を矯正されたり英作文を直されたりしながら、ワーズワースの生没年はいつかとかシェイクスピアのフォリオ(初期の全集本)はいくつあるかのと言った「英文学」を習うのに費やされた。卒業後は旧制松山中学で一年、次に旧制第五(熊本)高等学校で英語を教える。後者に赴任して足かけ五年目を迎えた6月に、文部省より「英語研究のため滿二年間英國へ留学を命ず」旨の辞令を受け取る。

私はその時留学を斷らうかと思ひました。それは私のやうなものが、何の目的ももたずに、外國へ行つたからと云つて、別に國家のために役に立つ譯もなからうと考へたからです。しかるに文部省の内意を取次でくれた教頭が、それは先方の見込みなのだから、君の方で自分を評價する必要はない、ともかくも行つた方が好からうと云ふので、私も絶對に反抗する理由もないから、命令通り英國へ行きました。しかし果たせるかな何もする事がないのです。

上記はずっと後年(大正3年)の講演録「私の個人主義」中の言葉。「序」では、当時文部省の学務局長だった上田萬年にわざわざ委細を訊きに行ったことが記されている。「何の目的ももたず」と言っても、大日本帝国が課した目標ははっきりしている。今もそうだが、当時の日本ならなおのこと、英語力(いわゆる実用英語で)のある者は是非必要だった。ただし、どこでどのように学ぶか、具体的な指示はなかった。上田の答えも「別段窮屈なる束縛を設くの必要を認めず」で、ならば英文学をやってもかまわないのだ、と考えて英国に赴く。

そのイギリスで、彼は二度の挫折を経験しなければならなかった。

第一に、学問の府として日本でも名高いケンブリッジで学生生活を送ることは、早々にあきらめた。かの地の学生はほとんどが貴顕紳士のお坊ちゃんで、午前中一、二時間講義に出て、午後はスポーツを二時間ほど嗜み、お茶の時間には相互を訪問し、夕にはカレッジで会食する。これが大英帝国のジェントルマンたるの資格を得るのに必要な生活である。日本人でも富豪の子弟で遊学しているならともかく、文部省から出るわずかな費用で下宿代から書籍代から講義受講費用まで出さねばならない身としては、そんなことはとてもできない。

それに年齢的にも、満三十三歳になっていた。英国紳士は人としてまことに立派な模範なのかも知れないが、自分のような「東洋流に靑年の時期を經過せるもの」が、年少の英国人から一挙一動から学ぼうとしても、「骨格の出來上りたる大人が急に角兵衛獅子の巧妙なる技術を學ばんとあせるが如く」、三度の食事を二度にするほどの苦労をしてもついに不可能であろう。オックスフォードもケンブリッジと似たようなものであろうから行かず、語学修行にはロンドンがよかろう信じて、ここに笈を下ろす。

次に、英文学については、ロンドン大学の一般聴講者を相手にした講義は三、四か月でやめ、学者の私宅での個人授業(当時は大学教授がアルバイトでやることがあったらしい)は週一回、一年ほど続けたが、これも時間と金の無駄、その分本を買い込んで読んだ方がいい、という結論に達して、二年の留学生活の後の一年は、下宿に立て籠もってひたすら読書に耽る生活を送った。

それ自体は挫折ではない。これより先、今まで読んだ英文学と、これから読まなくてはならない本の数を比較したところ、未読文献が圧倒的に多いのにうちのめされる。これでは英文学の研究も畢竟ものにならない、と思い知らされた。

ここから、重大な転機が訪れる。以前から漠然と感じていたことではあったが、英文学を読んでも、漢文学の時のような快を得ることはできない。どうも、同じ文学であっても、この二つはまるで別物であるらしい。「なんとなく英文學に欺かれたるが如き不安の念」が、ここへ来て強くなった。

ならば、英文学を捨てて漢文学にもどり、勉強を再開しようとしても、国の金でロンドンまで来てしまった以上、そんなことはできない。明治の男として、その程度の「臣道」は自然に身についていた。

ここで漱石は全くの窮地に陥った。脱するためには、大きく飛躍するしかない。「この時私は始めて文學とはどんなものであるか、その槪念を根本的に自力で作り上げるよりほかに、私を救ふ途はないのだと悟つたのです」(「私の個人主義」)。そこで英国留学の残り一年は、英文学関係の本はしまい込んで、心理学や哲学を研究して過ごした。

余は心理的に文學は如何なる必要あつて、此世に生れ、發達し、頽癈するかを極めんと誓へり。余は社會的に文學は如何なる必要あつて、存在し、隆興し、衰滅するかを究めんと誓へり。

区区たる各国文学の別などを超えて、根本的に、文学とは心理的・社会的になんであるのか、究めようというのである。その志や壮、に過ぎて、いささか誇大妄想の気味がある、とも見えるであろう。その試みの、不十分と自認する成果として示された『文學論』の内容についてはここで云々するつもりはない。ただこの決意は、中年にさしかかった漱石が、自己の進むべき・生きるべき道を必死で求めるうちに生じたものだ、ということは覚えておくべきだろう。

しかし、幸か不幸か、というよりやっぱり、幸運なことに、だろう、漱石と文学の関わりは帰国後さらに変化する。「序」の終わり近くにはこうある。

英國人は余を目して神經衰弱と云へり。ある日本人は書を本國に致して余を狂氣なりと云へる由。賢明なる人々の言ふ所には僞りなかるべし。たヾ不敏にして、是等の人々に對して感謝の意を表する能はざるを遺憾とするのみ。

歸朝後の余も依然として神經衰弱にして兼狂人のよしなり。親戚のものすら、之を是認する以上は本人たる余の辦解を費やす餘地なきを知る。たヾ神經衰弱にして狂人なるが爲、「猫」を草し「漾虛集」を出し、又「鶉籠」を公にするを得たりと思へば、余は此神經衰弱と狂氣とに對して深く感謝の意を表するの至當なるを信ず。

なんとも過激だが、文学研究者から創作家へと転換するという、ひねくれた宣言とみなすこともできる。言われているように、前年からこの年にかけて、漱石は長編『吾輩は猫である(三巻)』と短編集『漾虛集』に加えて、「坊ちやん」「草枕」「二百十日」の三中編を収録した『鶉籠』を上梓した。そしてこの明治40年には、年に二度、百回ほどの小説を執筆・掲載することを条件に、教壇を去って朝日新聞社に入社している。

「文学とは何か」を論理的に詰めようとするより、広く愛読される文学作品の創造を目指すほうがまともだし、実りも多い。普通にはそう考えられるだろう。もちろん、それができるだけの才能があればの話なのだが。

作家・夏目漱石の才能はどのようなものであったか。神経衰弱、というキーワードにはやはり注目される。最近はトランプのゲーム名以外には聞かなくなった言葉で、今ならノイローゼというところだろうか。いい加減なことを言うなあと思われるかも知ないが、漱石が精神科の医者にかかって、正式な診断名がついたわけではない(そうだとしても、それ自体がいいかげんなもんだと私は思っている)。後代のその種の評は、ほとんどが鏡子夫人の「漱石の思ひ出」など、余人の回想録に基づいている。

ここから明らかに言い得るのは、漱石は周囲と摩擦を生じやすい性格だったことぐらいである。周囲とは、人間だけでなく、社会や時代状況全般にまで及ぶ。その上で、そんな自分と周囲とを突き放して眺めることができる知性があり、さらにその眺めたところを毒のあるユーモアを交えて描くことができる嗜好と表現力があった。

これらが遺憾なく発揮されているのは、処女作にして最長の「吾輩は猫である」に止めを刺す。私が年来愛好してやまない作品である。次は「坊ちやん」、さらにその次は「草枕」が好き、と言えば同意してくれる人が多そうだ。この路線をもっと続けてくれたら、と思わずにはいられない。そうならなかった理由の一つは、日本近代化の先兵として、近代人の心理に基づく本格的な近代小説を確立する使命を感じていたからでもあろうか。

しかし、そこにもまた、容易には解決し難い問題があった。大別すれば以下の二つ。

(1)「東洋流に靑年の時期を經過」した漱石の、精神のバックボーンを形成した最大のものは、漢文学であったことは前述の通りだが、中でも「文學とは斯くの如き者なりとの定義を漠然と冥々(あんあん)裏に」与えられたのは「左國史漢」からであったと「序」にある。漢代の古典「春秋左氏傳」「國語」「史記」「漢書」の総称で、日本でも漢文のお手本とされた。すべて史書であり、国と仕太夫(したいふ。支那の貴族階級、でよいと思う)の、主に功業を述べるものであって、私人の日常茶飯事など完全に度外視されている。これと、たとえ身分は低くても教養はある人士のものした詩文が、青年期の漱石を魅惑し、影響を与えたものだった。支那にも「金瓶梅」のような軟文学はあるが、それらにはほとんど興味を向けなかったようだ。

日本の古典はと言うと、高等中学校時代の親友正岡子規から俳諧の世界に導かれ、俳句もものしてはいるが、それ以外への関心はどうだったろう。馬琴など、江戸時代の戯作には言及があり、また大学生時分には英国人教授の依頼で「方丈記」の英訳をしているぐらいだから、無関心だったはずはない。しかし例えば平安朝の、「源氏物語」や日記文学など、読んだかどうかも定かではない。だいたい、子規にしてからが、「万葉集」の直截簡明を尊び、「古今集」「新古今集」の婉曲優美は技巧の過ぎたものとして斥けた人だった。

これらを要するに、夏目漱石とは、書籍から、大丈夫たる男子の本懐・理想を、というより、そういうものを抱いて生きて死ぬ美しさを第一に伝えられた人物なのである。これが前回述べた「文藝の哲学的基礎」の、「荘厳の理想」に直接結びつくのは明らかであろう。

生まれから言うと、夏目家は代々続いた名主(なぬし)で、名家ではあったが、武家ではなかった。その上、維新後没落したので、幼い頃れっきとした町家に養子に出されている。それでもこのような心性を得たのは、むしろ身分制度が撤廃されたために、上流の理想が下へと、少なくとも建前としては、及んだ結果であろう。

以下は「荘厳の理想」の具体例。

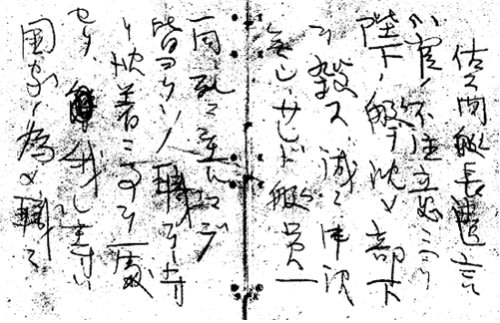

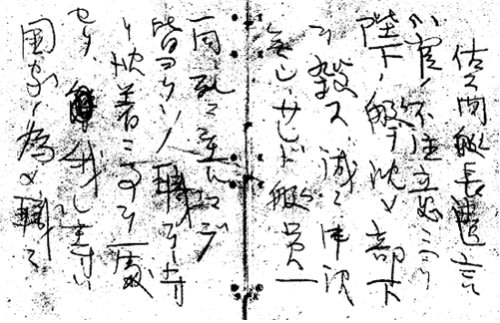

明治43年、海軍の潜水艇が事故で沈没して、艇長佐久間勉以下十四名全員が死亡する事件があった。後に艇が引き揚げられると、乗組員は最後まで持ち場を離れず修復に努めていたことがわかり、そのうえ佐久間は死の直前まで長文の遺書を認めていた。これが発表されるや大きな反響を呼び、彼らの「沈勇」は長く修身の教科書などで取り上げられた。

この時漱石は入院していたが、写真版で佐久間の遺書を見て、『朝日新聞』に「文藝とヒロイツク」なる一文を載せた。

「余は近時潜航艇中に死せる佐久間艇長の遺書を讀んで、此ヒロイツクなる文字の、我等と時を同くする日本の軍人によつて、器械的の社会の中に赫(かく)として一時に燃焼せられたるを喜ぶものである」。ここから漱石は自然主義文学の理念を批判する。なるほど、大体において現実は味気なく人間は浅ましい。しかし、それのみが世界の実相であり、それ以外は虚偽だと信ずるとしたら、狭すぎる。現にかかる行為があり、その事績を知って多くの人の胸中に賛嘆の念が湧くことが、人の世に理想は僅かであっても確かに在ることの何よりの証拠ではないか、と。

前回の、近代西洋文芸への酷評もこれから出てくる。それにしても、あんなことでは、英文学を読むのもさぞかし苦痛だったろうになあ、と改めて感じる。

ただし、このような理想は東洋のみのものだ、と言うには当たらない。「文藝の哲学的基礎」中でも、「荘厳の理想」はheroismとも言い換えられてもいるし、佐久間艇長の行為と遺文は「ヒロイツク」と言われるくらいだから。そこで、

(2)問題は近代なのである。以下、明治44年に行われた、二つの講演録に基づいて略述すると、

①近代自体を呪っても仕方ない。人間の智識が進めば、「人間は完全なものでない、初めは無論、いつまで行っても不純であると、事実の観察に本(もと)づいた主義」(「文藝と道徳」)のようなものが出てくるのは、それこそ自然である。

②それはそれとして、日本の近代化にはまた特有の問題があった。曰く、西洋の近代は「内発的」だが、日本のは「外発的」だ(「現代日本の開化」)。

後者の評言はわりあいと有名だし、私も昔は直ちに納得したのだが、今はどうかな、と思うところがある。18世紀の産業革命や19世紀の内燃機関の発明・発展などに依る西洋近代文明の成立は、社会や人々の「内側」から「自然」に湧き出てきたものと言えるかどうか。比喩的な言い方であることはもちろんだが、比喩としてもどれほど適切だろうか。

西洋であっても、例えば、火薬を発明した人も、火薬を使った技術を発明した人も、ごく少数だったはずだ。発明以前にそういうものがほしいと願っていた人間など、どれくらいいたろうか。現に発明され、その有用性と、危険を制御する方法(100パーセント危険がなくなるわけではないが)が少しづつ知られるようになって、何しろ使えば確かに便利なのだから、少しづつ社会に広まったのだろう。

もちろん、変化が「少しづつ」だったか急激にだったかは、大きな違いである。漱石もちゃんとそう言っている。そちらが肝心なので、余計なレトリックは気にかけなくてもよい。人々の意識が追いつく前に、近代化はどんどん進む、そのために、日本人は、漱石の言葉では「上滑り」、福田恆存言うところの「適應異常」、の状態に陥ってしまった、というのは適切であろう。夏目漱石は、これをいち早く指摘した人だった。

ではどうすればいいか。今の世界で外国と交際しないわけにはいかない。外国の中でも西洋と交際すれば、何しろ向こうのほうが強いのだから、向こうに合わせなければならない。早い話が、英語を一所懸命学んで、あちらの文物を移入しなければならない。すると、過去の自分をいくらかは否定しなければならないようなので、そこで不安に陥る。

だからと言って、西洋に対して日本の優位をしゃにむに言い立てるなんてのも馬鹿げている。過剰な反発も、過剰適応と同じく、適応異常の現れなのである。

外國人に対して乃公(おれ)の國には富士山があるといふやうな馬鹿は今日はあまり云はないやうだが、戰争【日露戦争】以後一等國になつたんだといふ高慢な聲は随所に聞くやうである。なかなか氣樂な見方をすればできるものだと思ひます。ではどうしてこの急場を切り抜けるかと質問されても、前申した通り私には名案も何もない。ただできるだけ神經衰弱に罹(かか)らない程度にをいて、内發的に變化して行くが好からうといふやうな體裁の好いことを言ふよりほかに仕方がない。(「現代日本の開化」)

「私は明治維新のちようど前の年に生れた人間でありますから、今日この聽衆諸君の中に御見えになる若い方とは違つて、どつちかといふと中途半端の教育を受けた海陸両棲動物のやうな怪しげなものであります」と、「文藝と道徳」では言っている。「理想」が失われつつある現状を怜悧に観察しながら、失われつつあることへの悲憤も捨てない、捨てられない。この「両棲動物」ぶりは今日の我々には想像もつかないほどの強い精神的緊張をもたらしたろう。

小説のテーマとしてはそれは、「人は如何に生きるべきか」の形をとる。漱石作品が我々にとって、ちょっと見よりは難解なのはそのせいである。一応のことしか言えそうにないが、一応のことは言ってみたい。

佐久間艇長の遺書

佐久間艇長の遺書漱石夏目金之助は慶応3年の生まれである。翌4年は明治元年となるので、彼の歳を今風に満で数えると、明治の年と重なる。この暗合は、皮肉にも感じられる。漱石にはいかにも、明治という時代の刻印が押されているようであるが、それは全く彼独自の、彼以外には見当たらない刻印のようでもあるので。

すべては英文学を専攻したときから始まったと思しい。

少年の頃は英語嫌いで、ほとんど勉強したことはない。その代わり漢詩文に心を寄せ、漢詩の創作は晩年にまで及んでいる。特に後年のものは、さしあたって誰に見せるつもりもなく、謂わば純然たる趣味だったが、その出来栄えは「明治以後の日本人で、本場の中国人に見せても恥ずかしくない漢詩を書いたのは、夏目漱石先生ただ一人」と吉川幸次郎に言わしめるほどのものだった。

しかしやはり帝大を目指す、となれば英語は必要なので、勉強し直して、東京大学予備門(漱石の在学中に第一高等中学校と改称される)を終える頃までには抜群の成績を勝ち得るまでになった。大学ではその頃できたばかりの英文科の、ただ一人の学生となったのは、漢文学も英文学も同じ文学であれば、通ずるところはあるはず、ならばその研究に一生を捧げてもあながちに悔ゆることなかるべし、と考えたからだと言う。

大学生活は、個別授業で発音を矯正されたり英作文を直されたりしながら、ワーズワースの生没年はいつかとかシェイクスピアのフォリオ(初期の全集本)はいくつあるかのと言った「英文学」を習うのに費やされた。卒業後は旧制松山中学で一年、次に旧制第五(熊本)高等学校で英語を教える。後者に赴任して足かけ五年目を迎えた6月に、文部省より「英語研究のため滿二年間英國へ留学を命ず」旨の辞令を受け取る。

私はその時留学を斷らうかと思ひました。それは私のやうなものが、何の目的ももたずに、外國へ行つたからと云つて、別に國家のために役に立つ譯もなからうと考へたからです。しかるに文部省の内意を取次でくれた教頭が、それは先方の見込みなのだから、君の方で自分を評價する必要はない、ともかくも行つた方が好からうと云ふので、私も絶對に反抗する理由もないから、命令通り英國へ行きました。しかし果たせるかな何もする事がないのです。

上記はずっと後年(大正3年)の講演録「私の個人主義」中の言葉。「序」では、当時文部省の学務局長だった上田萬年にわざわざ委細を訊きに行ったことが記されている。「何の目的ももたず」と言っても、大日本帝国が課した目標ははっきりしている。今もそうだが、当時の日本ならなおのこと、英語力(いわゆる実用英語で)のある者は是非必要だった。ただし、どこでどのように学ぶか、具体的な指示はなかった。上田の答えも「別段窮屈なる束縛を設くの必要を認めず」で、ならば英文学をやってもかまわないのだ、と考えて英国に赴く。

そのイギリスで、彼は二度の挫折を経験しなければならなかった。

第一に、学問の府として日本でも名高いケンブリッジで学生生活を送ることは、早々にあきらめた。かの地の学生はほとんどが貴顕紳士のお坊ちゃんで、午前中一、二時間講義に出て、午後はスポーツを二時間ほど嗜み、お茶の時間には相互を訪問し、夕にはカレッジで会食する。これが大英帝国のジェントルマンたるの資格を得るのに必要な生活である。日本人でも富豪の子弟で遊学しているならともかく、文部省から出るわずかな費用で下宿代から書籍代から講義受講費用まで出さねばならない身としては、そんなことはとてもできない。

それに年齢的にも、満三十三歳になっていた。英国紳士は人としてまことに立派な模範なのかも知れないが、自分のような「東洋流に靑年の時期を經過せるもの」が、年少の英国人から一挙一動から学ぼうとしても、「骨格の出來上りたる大人が急に角兵衛獅子の巧妙なる技術を學ばんとあせるが如く」、三度の食事を二度にするほどの苦労をしてもついに不可能であろう。オックスフォードもケンブリッジと似たようなものであろうから行かず、語学修行にはロンドンがよかろう信じて、ここに笈を下ろす。

次に、英文学については、ロンドン大学の一般聴講者を相手にした講義は三、四か月でやめ、学者の私宅での個人授業(当時は大学教授がアルバイトでやることがあったらしい)は週一回、一年ほど続けたが、これも時間と金の無駄、その分本を買い込んで読んだ方がいい、という結論に達して、二年の留学生活の後の一年は、下宿に立て籠もってひたすら読書に耽る生活を送った。

それ自体は挫折ではない。これより先、今まで読んだ英文学と、これから読まなくてはならない本の数を比較したところ、未読文献が圧倒的に多いのにうちのめされる。これでは英文学の研究も畢竟ものにならない、と思い知らされた。

ここから、重大な転機が訪れる。以前から漠然と感じていたことではあったが、英文学を読んでも、漢文学の時のような快を得ることはできない。どうも、同じ文学であっても、この二つはまるで別物であるらしい。「なんとなく英文學に欺かれたるが如き不安の念」が、ここへ来て強くなった。

ならば、英文学を捨てて漢文学にもどり、勉強を再開しようとしても、国の金でロンドンまで来てしまった以上、そんなことはできない。明治の男として、その程度の「臣道」は自然に身についていた。

ここで漱石は全くの窮地に陥った。脱するためには、大きく飛躍するしかない。「この時私は始めて文學とはどんなものであるか、その槪念を根本的に自力で作り上げるよりほかに、私を救ふ途はないのだと悟つたのです」(「私の個人主義」)。そこで英国留学の残り一年は、英文学関係の本はしまい込んで、心理学や哲学を研究して過ごした。

余は心理的に文學は如何なる必要あつて、此世に生れ、發達し、頽癈するかを極めんと誓へり。余は社會的に文學は如何なる必要あつて、存在し、隆興し、衰滅するかを究めんと誓へり。

区区たる各国文学の別などを超えて、根本的に、文学とは心理的・社会的になんであるのか、究めようというのである。その志や壮、に過ぎて、いささか誇大妄想の気味がある、とも見えるであろう。その試みの、不十分と自認する成果として示された『文學論』の内容についてはここで云々するつもりはない。ただこの決意は、中年にさしかかった漱石が、自己の進むべき・生きるべき道を必死で求めるうちに生じたものだ、ということは覚えておくべきだろう。

しかし、幸か不幸か、というよりやっぱり、幸運なことに、だろう、漱石と文学の関わりは帰国後さらに変化する。「序」の終わり近くにはこうある。

英國人は余を目して神經衰弱と云へり。ある日本人は書を本國に致して余を狂氣なりと云へる由。賢明なる人々の言ふ所には僞りなかるべし。たヾ不敏にして、是等の人々に對して感謝の意を表する能はざるを遺憾とするのみ。

歸朝後の余も依然として神經衰弱にして兼狂人のよしなり。親戚のものすら、之を是認する以上は本人たる余の辦解を費やす餘地なきを知る。たヾ神經衰弱にして狂人なるが爲、「猫」を草し「漾虛集」を出し、又「鶉籠」を公にするを得たりと思へば、余は此神經衰弱と狂氣とに對して深く感謝の意を表するの至當なるを信ず。

なんとも過激だが、文学研究者から創作家へと転換するという、ひねくれた宣言とみなすこともできる。言われているように、前年からこの年にかけて、漱石は長編『吾輩は猫である(三巻)』と短編集『漾虛集』に加えて、「坊ちやん」「草枕」「二百十日」の三中編を収録した『鶉籠』を上梓した。そしてこの明治40年には、年に二度、百回ほどの小説を執筆・掲載することを条件に、教壇を去って朝日新聞社に入社している。

「文学とは何か」を論理的に詰めようとするより、広く愛読される文学作品の創造を目指すほうがまともだし、実りも多い。普通にはそう考えられるだろう。もちろん、それができるだけの才能があればの話なのだが。

作家・夏目漱石の才能はどのようなものであったか。神経衰弱、というキーワードにはやはり注目される。最近はトランプのゲーム名以外には聞かなくなった言葉で、今ならノイローゼというところだろうか。いい加減なことを言うなあと思われるかも知ないが、漱石が精神科の医者にかかって、正式な診断名がついたわけではない(そうだとしても、それ自体がいいかげんなもんだと私は思っている)。後代のその種の評は、ほとんどが鏡子夫人の「漱石の思ひ出」など、余人の回想録に基づいている。

ここから明らかに言い得るのは、漱石は周囲と摩擦を生じやすい性格だったことぐらいである。周囲とは、人間だけでなく、社会や時代状況全般にまで及ぶ。その上で、そんな自分と周囲とを突き放して眺めることができる知性があり、さらにその眺めたところを毒のあるユーモアを交えて描くことができる嗜好と表現力があった。

これらが遺憾なく発揮されているのは、処女作にして最長の「吾輩は猫である」に止めを刺す。私が年来愛好してやまない作品である。次は「坊ちやん」、さらにその次は「草枕」が好き、と言えば同意してくれる人が多そうだ。この路線をもっと続けてくれたら、と思わずにはいられない。そうならなかった理由の一つは、日本近代化の先兵として、近代人の心理に基づく本格的な近代小説を確立する使命を感じていたからでもあろうか。

しかし、そこにもまた、容易には解決し難い問題があった。大別すれば以下の二つ。

(1)「東洋流に靑年の時期を經過」した漱石の、精神のバックボーンを形成した最大のものは、漢文学であったことは前述の通りだが、中でも「文學とは斯くの如き者なりとの定義を漠然と冥々(あんあん)裏に」与えられたのは「左國史漢」からであったと「序」にある。漢代の古典「春秋左氏傳」「國語」「史記」「漢書」の総称で、日本でも漢文のお手本とされた。すべて史書であり、国と仕太夫(したいふ。支那の貴族階級、でよいと思う)の、主に功業を述べるものであって、私人の日常茶飯事など完全に度外視されている。これと、たとえ身分は低くても教養はある人士のものした詩文が、青年期の漱石を魅惑し、影響を与えたものだった。支那にも「金瓶梅」のような軟文学はあるが、それらにはほとんど興味を向けなかったようだ。

日本の古典はと言うと、高等中学校時代の親友正岡子規から俳諧の世界に導かれ、俳句もものしてはいるが、それ以外への関心はどうだったろう。馬琴など、江戸時代の戯作には言及があり、また大学生時分には英国人教授の依頼で「方丈記」の英訳をしているぐらいだから、無関心だったはずはない。しかし例えば平安朝の、「源氏物語」や日記文学など、読んだかどうかも定かではない。だいたい、子規にしてからが、「万葉集」の直截簡明を尊び、「古今集」「新古今集」の婉曲優美は技巧の過ぎたものとして斥けた人だった。

これらを要するに、夏目漱石とは、書籍から、大丈夫たる男子の本懐・理想を、というより、そういうものを抱いて生きて死ぬ美しさを第一に伝えられた人物なのである。これが前回述べた「文藝の哲学的基礎」の、「荘厳の理想」に直接結びつくのは明らかであろう。

生まれから言うと、夏目家は代々続いた名主(なぬし)で、名家ではあったが、武家ではなかった。その上、維新後没落したので、幼い頃れっきとした町家に養子に出されている。それでもこのような心性を得たのは、むしろ身分制度が撤廃されたために、上流の理想が下へと、少なくとも建前としては、及んだ結果であろう。

以下は「荘厳の理想」の具体例。

明治43年、海軍の潜水艇が事故で沈没して、艇長佐久間勉以下十四名全員が死亡する事件があった。後に艇が引き揚げられると、乗組員は最後まで持ち場を離れず修復に努めていたことがわかり、そのうえ佐久間は死の直前まで長文の遺書を認めていた。これが発表されるや大きな反響を呼び、彼らの「沈勇」は長く修身の教科書などで取り上げられた。

この時漱石は入院していたが、写真版で佐久間の遺書を見て、『朝日新聞』に「文藝とヒロイツク」なる一文を載せた。

「余は近時潜航艇中に死せる佐久間艇長の遺書を讀んで、此ヒロイツクなる文字の、我等と時を同くする日本の軍人によつて、器械的の社会の中に赫(かく)として一時に燃焼せられたるを喜ぶものである」。ここから漱石は自然主義文学の理念を批判する。なるほど、大体において現実は味気なく人間は浅ましい。しかし、それのみが世界の実相であり、それ以外は虚偽だと信ずるとしたら、狭すぎる。現にかかる行為があり、その事績を知って多くの人の胸中に賛嘆の念が湧くことが、人の世に理想は僅かであっても確かに在ることの何よりの証拠ではないか、と。

前回の、近代西洋文芸への酷評もこれから出てくる。それにしても、あんなことでは、英文学を読むのもさぞかし苦痛だったろうになあ、と改めて感じる。

ただし、このような理想は東洋のみのものだ、と言うには当たらない。「文藝の哲学的基礎」中でも、「荘厳の理想」はheroismとも言い換えられてもいるし、佐久間艇長の行為と遺文は「ヒロイツク」と言われるくらいだから。そこで、

(2)問題は近代なのである。以下、明治44年に行われた、二つの講演録に基づいて略述すると、

①近代自体を呪っても仕方ない。人間の智識が進めば、「人間は完全なものでない、初めは無論、いつまで行っても不純であると、事実の観察に本(もと)づいた主義」(「文藝と道徳」)のようなものが出てくるのは、それこそ自然である。

②それはそれとして、日本の近代化にはまた特有の問題があった。曰く、西洋の近代は「内発的」だが、日本のは「外発的」だ(「現代日本の開化」)。

後者の評言はわりあいと有名だし、私も昔は直ちに納得したのだが、今はどうかな、と思うところがある。18世紀の産業革命や19世紀の内燃機関の発明・発展などに依る西洋近代文明の成立は、社会や人々の「内側」から「自然」に湧き出てきたものと言えるかどうか。比喩的な言い方であることはもちろんだが、比喩としてもどれほど適切だろうか。

西洋であっても、例えば、火薬を発明した人も、火薬を使った技術を発明した人も、ごく少数だったはずだ。発明以前にそういうものがほしいと願っていた人間など、どれくらいいたろうか。現に発明され、その有用性と、危険を制御する方法(100パーセント危険がなくなるわけではないが)が少しづつ知られるようになって、何しろ使えば確かに便利なのだから、少しづつ社会に広まったのだろう。

もちろん、変化が「少しづつ」だったか急激にだったかは、大きな違いである。漱石もちゃんとそう言っている。そちらが肝心なので、余計なレトリックは気にかけなくてもよい。人々の意識が追いつく前に、近代化はどんどん進む、そのために、日本人は、漱石の言葉では「上滑り」、福田恆存言うところの「適應異常」、の状態に陥ってしまった、というのは適切であろう。夏目漱石は、これをいち早く指摘した人だった。

ではどうすればいいか。今の世界で外国と交際しないわけにはいかない。外国の中でも西洋と交際すれば、何しろ向こうのほうが強いのだから、向こうに合わせなければならない。早い話が、英語を一所懸命学んで、あちらの文物を移入しなければならない。すると、過去の自分をいくらかは否定しなければならないようなので、そこで不安に陥る。

だからと言って、西洋に対して日本の優位をしゃにむに言い立てるなんてのも馬鹿げている。過剰な反発も、過剰適応と同じく、適応異常の現れなのである。

外國人に対して乃公(おれ)の國には富士山があるといふやうな馬鹿は今日はあまり云はないやうだが、戰争【日露戦争】以後一等國になつたんだといふ高慢な聲は随所に聞くやうである。なかなか氣樂な見方をすればできるものだと思ひます。ではどうしてこの急場を切り抜けるかと質問されても、前申した通り私には名案も何もない。ただできるだけ神經衰弱に罹(かか)らない程度にをいて、内發的に變化して行くが好からうといふやうな體裁の好いことを言ふよりほかに仕方がない。(「現代日本の開化」)

「私は明治維新のちようど前の年に生れた人間でありますから、今日この聽衆諸君の中に御見えになる若い方とは違つて、どつちかといふと中途半端の教育を受けた海陸両棲動物のやうな怪しげなものであります」と、「文藝と道徳」では言っている。「理想」が失われつつある現状を怜悧に観察しながら、失われつつあることへの悲憤も捨てない、捨てられない。この「両棲動物」ぶりは今日の我々には想像もつかないほどの強い精神的緊張をもたらしたろう。

小説のテーマとしてはそれは、「人は如何に生きるべきか」の形をとる。漱石作品が我々にとって、ちょっと見よりは難解なのはそのせいである。一応のことしか言えそうにないが、一応のことは言ってみたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます