ペリー来航以降、明治に至る歴史は、志士を始めとする武家を中心に描かれてきた。公家というと、「屈従を強いられ」「歴史のうねりに翻弄された脇役」として扱われ、「公家は添え物」であって、「優柔不断で頼りなく弱弱しい印象」として描かれることが多い。それは我々の抱いている公家のイメージに他ならない。

本書は、公家の視点から明治維新史を描いてみようというものである。有名無名の公家たちが、権謀術数の限りを尽くし、強かにこの時代を生き抜いた。確かに本書を読むと、公家たちが弱弱しいだけの存在ではないことを理解することができる。といっても、時代をリードするくらいの力強い存在であったかと問われると、そこまで従来のイメージを覆すほどのインパクトはなかったかもしれない。

三条実美というと、維新前は過激な攘夷主義で、そのため七卿落ちで長く京都を離れた。維新後は、新政府において長く太政大臣を務め、個性の強い元勲の調整役を果たした。個人的には、維新前の過激さと維新後のバランス感覚に、あまりに開きがあり、同一人物と思えないほどである。

本書では維新前、三条がどうして過激な攘夷論を吐いたのかを解明してみせる。筆者によれば、「即今攘夷の流れに乗ることで自分たちの身を守ろうとした」とする。つまり、文久年間において攘夷を主張しないと、自分たちの命が危ないと本気で思っていたのであろう。そこで本意ではない「即今攘夷」を主張したのだという。非常に納得できる解説であった。

本書を読むと、右往左往する公家の中にあって、岩倉具視という出色の人材だったということが分かる。和宮降嫁や王政復古のクーデターにしても、岩倉無くして実現しなかったかもしれない。その岩倉にして、維新後の日本の近代化は想像もつかない速さで進展した。「立憲制の必要性が現実になるにつれ、天皇や皇室の儀礼体系までもが西洋式となり、公家が重んじて来た文化や慣習がすべて失われてしまうのではないかという危機感」を抱くようになったという。

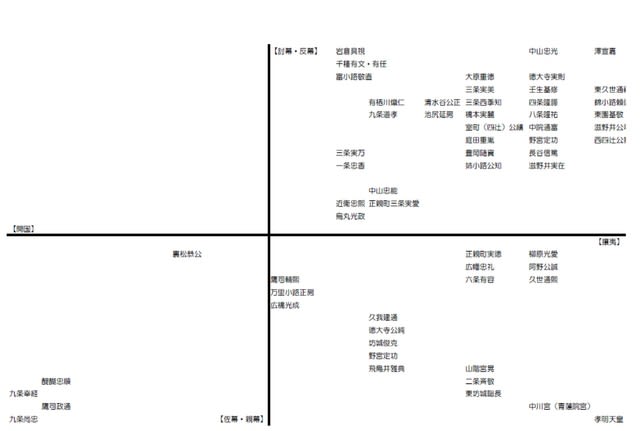

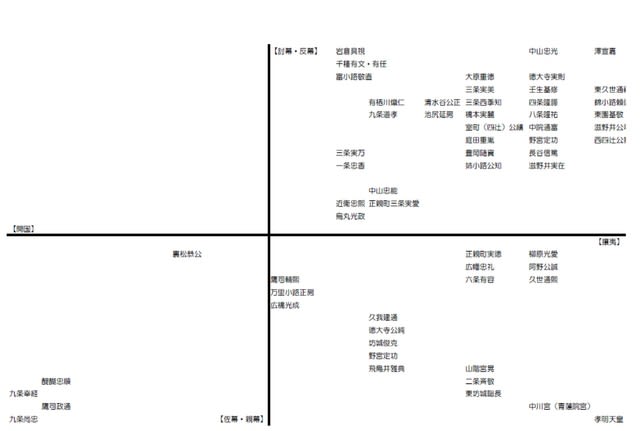

さて、本書では多数の公家が登場する。馴染みのない読者は、混乱するに違いない。私なりに幕末の公家を分類してみたい。なお、攘夷開国・討幕佐幕の位置関係は、極めて主観的であり、相対的なものである。さらに特定の人物であっても、その思想は時代の推移とともに変化することを考え合わせると、本来年々その変化を見るべきものである。以上を踏まえて、飽くまで参考として御覧いただきたい。

本書は、公家の視点から明治維新史を描いてみようというものである。有名無名の公家たちが、権謀術数の限りを尽くし、強かにこの時代を生き抜いた。確かに本書を読むと、公家たちが弱弱しいだけの存在ではないことを理解することができる。といっても、時代をリードするくらいの力強い存在であったかと問われると、そこまで従来のイメージを覆すほどのインパクトはなかったかもしれない。

三条実美というと、維新前は過激な攘夷主義で、そのため七卿落ちで長く京都を離れた。維新後は、新政府において長く太政大臣を務め、個性の強い元勲の調整役を果たした。個人的には、維新前の過激さと維新後のバランス感覚に、あまりに開きがあり、同一人物と思えないほどである。

本書では維新前、三条がどうして過激な攘夷論を吐いたのかを解明してみせる。筆者によれば、「即今攘夷の流れに乗ることで自分たちの身を守ろうとした」とする。つまり、文久年間において攘夷を主張しないと、自分たちの命が危ないと本気で思っていたのであろう。そこで本意ではない「即今攘夷」を主張したのだという。非常に納得できる解説であった。

本書を読むと、右往左往する公家の中にあって、岩倉具視という出色の人材だったということが分かる。和宮降嫁や王政復古のクーデターにしても、岩倉無くして実現しなかったかもしれない。その岩倉にして、維新後の日本の近代化は想像もつかない速さで進展した。「立憲制の必要性が現実になるにつれ、天皇や皇室の儀礼体系までもが西洋式となり、公家が重んじて来た文化や慣習がすべて失われてしまうのではないかという危機感」を抱くようになったという。

さて、本書では多数の公家が登場する。馴染みのない読者は、混乱するに違いない。私なりに幕末の公家を分類してみたい。なお、攘夷開国・討幕佐幕の位置関係は、極めて主観的であり、相対的なものである。さらに特定の人物であっても、その思想は時代の推移とともに変化することを考え合わせると、本来年々その変化を見るべきものである。以上を踏まえて、飽くまで参考として御覧いただきたい。