そろそろ核心の問題、イエスが一体どういうことを主張したのか、というところに入っていく。

とは言っても、イエスは、体系的に宗教思想を述べたわけではない。演台の上から、真の宗教とはこのようなものですよ、とお説教を垂れたわけではない。

むしろ、イエスは、治病活動の中で、折に触れ、事に際して、もっぱら現世のありよう(特に政治的・宗教的支配体制)を批判して、いろいろなことをしゃべった。

このあたりのことは、田川建三先生が『イエスという男』で、「逆説的反抗者」という見事な命名とともに、素晴らしく見事に描いている。

ただし、田川先生の立場は、かなり無神論者的である。もちろん、霊的存在もお認めにならない。だから、彼の描くイエスは、限りなく「革命家の卵」に近いものになってしまう。それが全然間違っているわけではないと思うが、それではイエスのあの激しい活動の最も奥にあったものが、見えなくなってしまうのではなかろうか。

◆律法への反逆

イエスが、ユダヤ教支配体制に対して反逆的だったことは確かである。

ユダヤ教とは何か、ユダヤ教支配体制とはどのようなものであったか、ということを述べ出すとややこしいので、省略する。

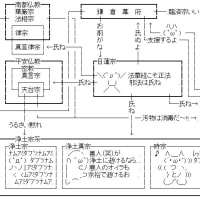

ただ、ユダヤ教は、エルサレム神殿の祭司であるサドカイ派や律法学者を中心とした、強力な宗教権力を持っていた。そして、ユダヤ教の律法(というのは誤訳で、実は法律ということらしいが)は、祭祀のあり方はもちろん、日々の生活における細々とした戒律まで、実にうるさく規定していた。

たとえば、安息日は「神を思う日」なので、一切の労働は厳禁されていた。また、異邦人(ユダヤ教に属さない人々)との接触は「汚れ」とされていた(ユダヤ州の隣のサマリアは、もともとはユダヤ教だったが、異邦人国家の支配を受けてそれが歪められていたので、ほぼ同じ民族なのに異邦人と見なされ、差別されていた)。

まあ、その他、ばかばかしくなるような規定もたくさんあって、たとえば空き巣に入られた時、泥棒たちが男だったら、蓋のかぶせてあった料理は汚れないが、そうでないものは汚れる、しかし、泥棒の中に女がいたら、蓋のかぶせてあった料理も汚れる、なぜなら女は強欲だから蓋をあけて中を覗いた可能性が大だからだ、なんていう規定もあったそうである。ひどい女性蔑視だが、空き巣の中に女がいたかどうか、どうやってわかるというのだろうか。結局、すべての料理は汚れた可能性が高いのだから、ただペケと言えばいいところを、こうやって微細な規定を作り出してはああじゃこうじゃ言うのが、宗教支配体制の仕事だった。

イエスが生まれ、大半の時間を活動したガリラヤは、地方なのでユダヤほど宗教権力が強かったわけではないだろうが、それでもいろいろとうるさい輩は多かったようだ。

ちなみに、特にマタイ福音書で猛烈に攻撃されているパリサイ派というのは、宗教権力者ではなく、在家の熱心なユダヤ教徒のことで、イエスやその弟子たちもむしろそれに近いと見なされていた。彼らのすべてが偽善者というのは、初期のキリスト教徒が、ユダヤ教パリサイ派と自らを峻別して、新たな運動なのだと強調しようとした際の、一種の近親派閥への攻撃であって、全共闘の一派が他派を猛烈に誹謗したのに似ている。ただし、パリサイ派が熱心な信仰者であったがゆえに、戒律などにも非常に固執したことは確かで、それはイエスの姿勢とはまったく異なるものだった。

イエスは、そうした細々とした戒律など、糞食らえと思っていた。

そもそもイエスもその弟子たちも、身分的には知的エリートではない。それどころか、大工の息子、漁師の息子、といったどちらかと言えば下層の庶民だった。だから、律法の細々とした規定に従って生活することなど、なんぼのもんじゃいという基本姿勢があった。

イエスや弟子たちは、食事の前に手も洗わなかったらしいし、ユダヤ教権力者たちが忌避する徴税人(下層の官僚だがローマの手先として憎まれた)たちともしょっちゅう会食していた。そういったことは、ユダヤ教エリートやパリサイ派から見れば、とんでもないことだった。

滑稽なエピソードがあって、ある安息日の日、イエスが皆を引き連れて歩いていたら、弟子たちが、他人の畑に生えている麦をちょっとつまんで、手でごしごしとやって口に放り込んだらしい。そうしたら、いやらしくそれを見張っていたらしいパリサイ派がやってきて、イエスにいちゃもんをつけた。何と言ったか。

「安息日に刈り入れなどの労働をしてはいけないはずだろうが」

おいおい、であって、麦をつまむのは刈り入れではない(実は律法にもこれは許容されると書いてあるらしい)。しかし、教条主義者というのはこういうところで難癖をつけてくるのだ。

で、イエスは、あきれたらしく、旧約の故事を出して(実はこれも大げさすぎるのだが)反論し、大見得を切った。

「安息日は人のために作られたものだ、人が安息日のために作られたのではない」(マルコ2:27他)

安息日問題は、有名な「安息日の癒し」でも述べられている。すでに述べたが、「安息日に許されているのは、善を行なうことか、悪を行なうことか。命を救うことか、殺すことか」といって怒りをもって人々を見回し、病人の手なえを治したという話である。

まあ、ことほどさようにこちゃこちゃとした戒律を課してくるユダヤ教権力に、イエスは猛然と反発した。

食事の前に手を洗わない(あくまで身を清めるという宗教的意味で、衛生問題ではない)と批判されたイエスは、こうののしり返した。

「あんたらは杯や皿の外側は清めるが、内側は強奪と不正でいっぱいじゃないか」(マタイ23:25、ルカ11:39)

そしてイエスは汚れという概念自体を無化してしまう。

「外から入って来るもので人を汚すことができるものは何もない。人から出て行くもの〔汚れた想念や欲望〕が人を汚すのだ。」(マルコ7:15)

まあ、このあたりのことは、現代人なら、ごくすんなりと共感するだろう。ただし、当時のユダヤ教社会では、律法を守らないなどというのはとんでもないことで、ただちに人扱いされたということは念頭に置く必要がある。現に、マタイもルカも、律法は守りましょうね、といった取り繕いの言葉をいくつか挿入している。

宗教における「戒律」の問題は、なかなか深い問題である。特に古代では宗教的戒律と社会的法律・道徳が渾然としていたため、話はややこしい。

特にユダヤ教は「ヤハウェへの絶対帰依(人間はヤハウェの奴隷)」と「“ユダヤ人=ヤハウェの掟を守る人間”という規定(血縁・地縁ではなく宗教による共同体観念)」があったために、戒律(律法)の絶対視は当然の帰結であった。また、多民族が入り乱れ、確固たる王権や国境が成り立ちにくい地では、生活形式をアイデンティティの基礎に据えざるを得ないということもあるのかもしれない。

人間の文明というものは、しばしば「奇形発展」をする。マンモスの牙のように、ある部分が異様に発達して、ほとんど当初の役割(社会的機能)とは関係ないものになったりするのである。世界の本質にある「差異化モメント」(多様性推進力)が暴走するということなのだろうか。ユダヤ教の戒律規定も、傍目で見れば、奇形発展としか言いようがない。安息日規定も、もともとは「七日に一度は、現世を離れ、信仰と内省の時を持ちましょう」というきわめて善い仕組みだったのだろうが、奇形発展すると、「病人を治すことすら禁止」となる。

しかしイエスは、そういう地上的な問題は、信仰の問題とは無関係だと知っていた。このことについては後に触れる。

◆宗教者への呪詛

イエスの律法批判は、単にそういったものは信仰に不要だということには収まらない。そうした細々した規定を論じたり人に教えたりして、それによって社会的権力を得、金を稼ぎ(しばしば寡婦を食い物にし)、人々を抑圧している、宗教権力者全般への批判であり、さらには、そうした自称宗教者の信仰姿勢そのものへの批判であった。

マタイ福音書のパリサイ派攻撃(「災いあれ」が繰り返される23:14-36の箇所)はかなり編集され誇張が入っているとしても、こうした宗教権力者への呪詛は、イエスの基本的姿勢だった。他の個所も含めていくつか引用してみる。

「律法学者たちに用心しなさい。あの連中が好むのは、きらびやかな長い衣を着て歩き回り、市場で皆からあいさつされたり、会堂や祝宴での上座にすわったりすることだ。あいつらは、寡婦を食い物にし、人に見せびらかすために長い祈りをする。ああいう連中は一番厳しい裁きを受けるだろうよ。」(マルコ12:38-40、マタイ23:13、ルカ20:46-47)

「律法学者という連中は、重い荷物を人に背負わせるくせに、自分たちは指一本動かそうとしない。」(ルカ11:46、マタイ23:4)

「あいつらは預言者の墓を立ててそれを称えようとしているが、自分たちがやっていることは、預言者殺しをした祖先と同じことなんだよ。」(ルカ11:47-48、マタイ23:29-31)

「あいつらは盲目の案内人だ。ブヨはこして除きながら、ラクダをのみ込んでいる!」(マタイ23:24)

「パリサイ人はほっておきなさい。あいつらは盲人のための盲目の案内人だ。盲人が盲人を導いたら、両方とも穴に落ちてしまうだろうにな。」(マタイ15:14)

「律法学者は、神の王国へ入ろうとする人々の前で、扉を閉ざす連中だ。人を入らせないし、自分たちも入れないんだ。」(ルカ11:52、マタイ23:14)

宗教者の悪弊については、スピリチュアリズムの霊信でも時折言及される。

・特定の考え方(もっぱら人間が作り出したもの)に固執して、精神の働きそのものを失う

・その考え方を人に押し付け、人の精神の働きを阻害する

・自己を正義と思い傲慢になる

・人を裁く、あるいは時に呪う

・この世を超えたものを利用してこの世の利益を得ようとする

こうした悪弊は死後にも持ち越され、宗教者の後生は悲惨だとさえ言う通信もある。

まさしく「人を入らせないし、自分も入らない」、「一番厳しい裁きを受ける」のである。

◆義人でなく罪人を

イエスは宗教的規定にきちんと則って生活している人(義人)も批判する。彼らが慢心しているからである。

《イエスはこういう譬え話をした。「二人の人が祈るために神殿に上って行った。一人はパリサイ人で、もう一人は徴税人だった。パリサイ人は立って、心の中でこのように祈った。『神よ、わたしがほかの者たち、すなわち、奪い取る者、不義の者、姦淫を犯す者のようでなく、この徴税人のようでもないことに感謝します。わたしは週に二度断食しています。自分の得るすべてのものの十分の一税をささげています』。だが、徴税人は、遠くに立ち、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った、『神よ、罪人のわたしをあわれんでください!』 あなた方に告げるが、この徴税人は、パリサイ人よりも正しい信仰者とされて自分の家に下って行った」。》(ルカ18:9-14)

「私は正しい信仰者です」などと自分で思っている者は、だめなのだ。「私はいい行ないばかりしています」と誇る者はだめなのだ。むしろ、自分の愚かさ、罪深さを自覚して頭を垂れる人間こそが、正しく神に向かっているのだ。

イエスははっきりと宣言している。

「私は義人たちではなく、罪人を悔い改めへと呼び寄せるために来たのだ。」(マルコ2:17、マタイ9:13、ルカ5:32)

ただし、こういった言葉がそれ自体教条化されると、またろくでもないことになる。キリスト教は信者たちに、「お前らは罪人だ、いかに自らが罪深いかを思い続けよ」と脅し続けてきた。かくして宗教的マゾヒズム、神経症、抑圧性ヒステリーなどが生み出され続けた。さらには「免罪符」販売という、噴飯ものの営為の基盤も作った。一方、キリスト教権力者たちの多くは、イエスが批判したのはユダヤ教祭司たちであり、自分たちのことを言われているとはつゆ思わなかったようである。宗教というものの愚かさがここにある。

これはイエスの表現が悪かったところもある。「罪人を悔い改めさせるため」というのは、「自己満足している善人ではなく、神への負い目を自覚し身を低めている人こそを義(正しい)とするために」ということを意味しているのだろうが、つい過激に言ってしまったために、語弊を生じることになった。

弁護しておけば、イエスは「罪人」という言葉を数回使っているが、いずれも「いわゆる極悪人」くらいの意味でであり、誰かを特定して罪人呼ばわりをしたことはない。ユダヤ教正統派が、律法に触れた者や、徴税など卑しい仕事に従事する者を「罪人」と呼び、差別視しているのとはまったく異なる。

◆罪はない

そもそもイエスは、ユダヤ教の根幹にある「罪」という概念に、まったく重きを置いていなかった。

イエスは罪という言葉を積極的に口にしていない。むしろ罪罪と騒ぐんじゃねえ、といった態度が散見される。

こういう言葉がある。

「はっきり言っておく。人が犯す罪やどんな冒涜の言葉も、すべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。」(マルコ3:28。参考・マタイ12:31~32、ルカ12:10)

「しかし」以下はちょっと置いておくが、ともかくも、どんな罪も冒涜も許される、とはっきりと言っているのだ。いかなる条件節もここにはない。「イエスを神の子と信じ、その死を贖罪だと信じれば」などという条件は、ここにはない。罪も冒涜もすべて許されるのだ。

すごい言葉である。並大抵のものではない。

「おい、それでは道徳はどうなるのだ、法律はどうなるのだ」という反論は、もちろん正論である。人間は罪を犯す。冒涜もする。それは償わなくてはならない。

しかしね、許されるんだよ。罪は人が裁くのではない。神が裁くのではない。永遠の責めに会うものでもない。ただ自分が背負い、学び、償うものである。罪を犯すことも、魂の進歩のためのものとして、神は認めている。

ちなみに「しかし」以下は、イエス直説でなく、書記者の付加、もしくは後で付け加わったものと見るのが、現在の優勢説のようである。ただ、私はこれをイエスの言葉ではないかと思う。イエスは神の働き全般を聖霊と表現することがある。とすると、この世に、そしてわれわれの生命に、神の働きがあることを否定することは許されざることである、とイエスは言ったことになる。スピリチュアリズムふうに解釈するなら、「自分が霊であることを否定するのは自己否定であり暴挙である」ということになるかもしれない。「神なんぞは否定してもいい。宗教を毛嫌いするのも結構。しかし、自分が霊魂であることを否定するのは、許されないぞ」

また、いかにもイエスらしい、いいエピソードがある。

《イエスは朝早く、再び神殿の中に入った。すると人々が彼のもとにやってきたので、座って彼らを教えた。そこへ律法学者たちとパリサイ人たちが、姦淫の最中に捕まった女を連れて来た。彼らは女を中央に立たせると、イエスに言った。「先生、わたしたちはこの女を姦淫の真っ最中に捕らえました。このような者は石打ちにするよう、モーセは律法の中で命じています。あなたはどうお考えになりますか」。彼らはイエスを試して、訴える口実を得るために、こう言ったのである。しかしイエスは身をかがめ、指で地面に何か書いていた。それでも彼らがしつこく尋ねるので、顔を上げて彼らに言った、「あなた方の間で罪を犯したことのない者が、まずこの女に向かって石を投げなさい」。そして再び身をかがめ、指で地面に何か書き続けた。これを聞くと彼らは、年長者から始めて一人また一人と、立ち去ってしまった。イエスがひとり、女と共に残された。イエスは立ち上がり、彼女を見て言った、「女よ、あなたの告訴人はどこにいるのか。だれもあなたを罪に定めなかったのか」。彼女は言った、「だれも、主よ」。イエスは言った、「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい」。》(ヨハネ8:1-11)

「姦淫の女」として有名な話である。残念ながら、この話はヨハネ福音書にしか記されていないので、信用性が高くはない。しかも、もともとのヨハネ福音書には記されておらず、後世のどこかで付加されたものだということがわかっている。口頭で伝承された話が、誰か書写人の手で付け加えられたのだろうか。場面にいささか不自然なところはあるが、田川先生も言っているように、イエスの人となりをひときわよく示すエピソードではある。

有名な「罪の内面化」とされる言葉がある。

「『姦淫をするな』という律法は誰もが聞いているだろう。だが、情欲を抱いて他人の妻を見つめる者は、すでに心の中でその女を犯したのだ。」(マタイ5:27-28)

これだって、イエスのことだから、もう少し違うニュアンスで言ったのではなかろうか。

「お前ら、姦淫姦淫と騒ぐがなあ、お前らみんな、しょっちゅう淫らな気持ちで女を見てるんだろう。それだって姦淫だろうが」――要するに姦淫姦淫と騒ぐな、と言いたかったのではないだろうか(マルコ10:11-12の姦淫批判も、「律法には離縁状を書いて妻を離縁しろと言われているけど、そりゃ姦淫の勧めじゃあねえの?」という律法批判として読むべきだろう)。

マタイでは、「女を見てむらむらするだけで姦淫」「離縁するのは姦淫」という言葉にたじろいだ弟子が「男は結婚すべきじゃないのかもしれませんね」と嘆息したのに対して、こう言っている。

「全員がそんなことをできるわけじゃないよ。できるのは、生まれつきそういうことから免れているやつか、信仰から去勢したやつだろうな」(マタイ19:11-12)。要するに普通じゃできないよと言っているのである。

だが、この言葉はこういう形で残ってしまった。これはそのまま取るとひどい話で、心の中で思っただけで、罪が成立するということになってしまう。一瞬、「殺してやりたい」と思っただけで殺人罪。こりゃないだろう(少なくとも現世の一般レベルでは)。

ちなみに、原文はあくまで「情欲を抱いて女を見る」であって、「女を見て情欲を抱く」ではない、と、あくまで事前計画的な行為のことを言っているのだと主張する人もいる。イエスは神学者ではないからそんな厳密な言葉づかいはしていないし、そもそもこれ自体が歪んだ伝承だろうから、そんなことを言い立てても空しい。

で、キリスト教徒はこれをそのまま取って、異性を見て少しでも心を動かしたら、姦淫の罪を犯してしまった、と自らをさいなむ結果になった。で、ひたすら性欲は抑圧され、それが無意識下であばれて様々なヒステリー症状を引き起こし、フロイト先生の登場となった。宗教の言葉は恐ろしい。

いや、それどころではない、外的行為でなく内面を裁くことになれば、「あいつはこう思った」といくらでもいちゃもんをつけられるし、それによって断罪することもできる。12世紀以降の例の「異端審問」の恐ろしさは、今さら言うまでもあるまい。

「罪」という問題も、また深い。特にユダヤ聖典から生まれたセム系一神教では、罪の問題は、宗教の根幹に関わるものである。これは東洋人のわれわれにはわからない。頭で理解するというより、何か体に染みついた感覚のようなものがあるらしい。

単純にユダヤ教の罪の論理をまとめると、

・人間は神が創ったものであり、神の奴隷である。

・しかし人間は知恵の実を勝手に食べ、神から離反したし、現在も離反を続けている

ということになろうか。

どちらも、神話的表現として捉えれば、きわめて霊的に意味深い表現である。全宇宙は神の想像力の顕現であるという意味では、人間は神が創ったものである。また、人間は神の法に背くこともできないし、神に対して交渉も損害賠償請求もすることができない、という意味では「神の下位存在」である。人間は自己意識と自由意志を持ったという意味では特殊な存在だし、物質世界を深く求めているという意味では神から離反している。

ただ、これを精神的・心理的・感覚的な「罪」と捉え、それを文明の根幹に据えたということは、どうもやはり「奇形発展」のような気がする。もっとも、こうした「罪」の脅しが、中東の民に、そしてまた西洋の民に、「必要なもの」だったのかもしれないという、いささか人種論的な考えも湧かないではないが、それはここではやめておく。

イエスはこうしたユダヤ教的「罪」概念を、あっけらかんと捨て去った。人間は神の奴隷ではない。人間は神から離反しても戻ればいい。つまりユダヤ教の神概念をまったく転換させたのだが、それについては後に触れる。

◆根底的覆し

イエスの宗教批判が、最も露骨に出ているのは、次の言葉だろう。

イエスが弟子たちを連れてエルサレム神殿に行った時、弟子の一人が、その壮麗さに感動して言った。

「先生、見てください、何と素晴らしい石、何と素晴らしい建物でしょう」

するとイエスは不機嫌に言い放った。

「こんなものに感動しているのか。いいか、これらの石はすべて崩れ去るだろう」(マルコ13:1-2、マタイ24:1-2、ルカ19:39-40)

もちろん、これは40年後のイスラエル滅亡の予知なのかもしれない。しかし、イエスが神殿とその支配体制など、意味はない、いや、むしろ早くつぶれろ、と思っていたことは確かだ。

ただし、単に気に入らないから消えてなくなれ、と言っているのではない。イエスには、自らの思いとしても、ビジョンとしても、「壮大な崩壊」が見えていた。時代が変わる。イスラエルが変わる。いや、世界が変わる。だからこの神殿も崩れ去るのだ、と。

「律法と預言者はバプテスマのヨハネまでである。」(ルカ14:16)

マタイでは別の表現になっているし、マタイ・ルカともヨハネ教団批判という別の話の中に入れられてしまっているが、この言葉は、イエスの決意と歴史意識をはっきりと表現するものとしてふさわしい。「もうその時代は終わるのだ。自分はそれを終わらせようとしてここにいるのだ」と。

イエスの発言の中に、ローマの支配体制といった政治権力への具体的な批判がほとんどないことに関して、いろいろな人がいろいろなことを言っているが、その根底には、イエスが「壮大な崩壊」というか「根底的覆し」といったビジョンを見ていたということがあるはずだ。ローマ? ヘロデ王家? そんなものはすぐに崩れる。その崩壊がまず起こるべきなのが、エルサレム神殿体制だ。

この「根底的覆し」のビジョンは、やがてイエスの活動を別のステージへと向かわせることになるのだが、それはまた後で。

とは言っても、イエスは、体系的に宗教思想を述べたわけではない。演台の上から、真の宗教とはこのようなものですよ、とお説教を垂れたわけではない。

むしろ、イエスは、治病活動の中で、折に触れ、事に際して、もっぱら現世のありよう(特に政治的・宗教的支配体制)を批判して、いろいろなことをしゃべった。

このあたりのことは、田川建三先生が『イエスという男』で、「逆説的反抗者」という見事な命名とともに、素晴らしく見事に描いている。

ただし、田川先生の立場は、かなり無神論者的である。もちろん、霊的存在もお認めにならない。だから、彼の描くイエスは、限りなく「革命家の卵」に近いものになってしまう。それが全然間違っているわけではないと思うが、それではイエスのあの激しい活動の最も奥にあったものが、見えなくなってしまうのではなかろうか。

◆律法への反逆

イエスが、ユダヤ教支配体制に対して反逆的だったことは確かである。

ユダヤ教とは何か、ユダヤ教支配体制とはどのようなものであったか、ということを述べ出すとややこしいので、省略する。

ただ、ユダヤ教は、エルサレム神殿の祭司であるサドカイ派や律法学者を中心とした、強力な宗教権力を持っていた。そして、ユダヤ教の律法(というのは誤訳で、実は法律ということらしいが)は、祭祀のあり方はもちろん、日々の生活における細々とした戒律まで、実にうるさく規定していた。

たとえば、安息日は「神を思う日」なので、一切の労働は厳禁されていた。また、異邦人(ユダヤ教に属さない人々)との接触は「汚れ」とされていた(ユダヤ州の隣のサマリアは、もともとはユダヤ教だったが、異邦人国家の支配を受けてそれが歪められていたので、ほぼ同じ民族なのに異邦人と見なされ、差別されていた)。

まあ、その他、ばかばかしくなるような規定もたくさんあって、たとえば空き巣に入られた時、泥棒たちが男だったら、蓋のかぶせてあった料理は汚れないが、そうでないものは汚れる、しかし、泥棒の中に女がいたら、蓋のかぶせてあった料理も汚れる、なぜなら女は強欲だから蓋をあけて中を覗いた可能性が大だからだ、なんていう規定もあったそうである。ひどい女性蔑視だが、空き巣の中に女がいたかどうか、どうやってわかるというのだろうか。結局、すべての料理は汚れた可能性が高いのだから、ただペケと言えばいいところを、こうやって微細な規定を作り出してはああじゃこうじゃ言うのが、宗教支配体制の仕事だった。

イエスが生まれ、大半の時間を活動したガリラヤは、地方なのでユダヤほど宗教権力が強かったわけではないだろうが、それでもいろいろとうるさい輩は多かったようだ。

ちなみに、特にマタイ福音書で猛烈に攻撃されているパリサイ派というのは、宗教権力者ではなく、在家の熱心なユダヤ教徒のことで、イエスやその弟子たちもむしろそれに近いと見なされていた。彼らのすべてが偽善者というのは、初期のキリスト教徒が、ユダヤ教パリサイ派と自らを峻別して、新たな運動なのだと強調しようとした際の、一種の近親派閥への攻撃であって、全共闘の一派が他派を猛烈に誹謗したのに似ている。ただし、パリサイ派が熱心な信仰者であったがゆえに、戒律などにも非常に固執したことは確かで、それはイエスの姿勢とはまったく異なるものだった。

イエスは、そうした細々とした戒律など、糞食らえと思っていた。

そもそもイエスもその弟子たちも、身分的には知的エリートではない。それどころか、大工の息子、漁師の息子、といったどちらかと言えば下層の庶民だった。だから、律法の細々とした規定に従って生活することなど、なんぼのもんじゃいという基本姿勢があった。

イエスや弟子たちは、食事の前に手も洗わなかったらしいし、ユダヤ教権力者たちが忌避する徴税人(下層の官僚だがローマの手先として憎まれた)たちともしょっちゅう会食していた。そういったことは、ユダヤ教エリートやパリサイ派から見れば、とんでもないことだった。

滑稽なエピソードがあって、ある安息日の日、イエスが皆を引き連れて歩いていたら、弟子たちが、他人の畑に生えている麦をちょっとつまんで、手でごしごしとやって口に放り込んだらしい。そうしたら、いやらしくそれを見張っていたらしいパリサイ派がやってきて、イエスにいちゃもんをつけた。何と言ったか。

「安息日に刈り入れなどの労働をしてはいけないはずだろうが」

おいおい、であって、麦をつまむのは刈り入れではない(実は律法にもこれは許容されると書いてあるらしい)。しかし、教条主義者というのはこういうところで難癖をつけてくるのだ。

で、イエスは、あきれたらしく、旧約の故事を出して(実はこれも大げさすぎるのだが)反論し、大見得を切った。

「安息日は人のために作られたものだ、人が安息日のために作られたのではない」(マルコ2:27他)

安息日問題は、有名な「安息日の癒し」でも述べられている。すでに述べたが、「安息日に許されているのは、善を行なうことか、悪を行なうことか。命を救うことか、殺すことか」といって怒りをもって人々を見回し、病人の手なえを治したという話である。

まあ、ことほどさようにこちゃこちゃとした戒律を課してくるユダヤ教権力に、イエスは猛然と反発した。

食事の前に手を洗わない(あくまで身を清めるという宗教的意味で、衛生問題ではない)と批判されたイエスは、こうののしり返した。

「あんたらは杯や皿の外側は清めるが、内側は強奪と不正でいっぱいじゃないか」(マタイ23:25、ルカ11:39)

そしてイエスは汚れという概念自体を無化してしまう。

「外から入って来るもので人を汚すことができるものは何もない。人から出て行くもの〔汚れた想念や欲望〕が人を汚すのだ。」(マルコ7:15)

まあ、このあたりのことは、現代人なら、ごくすんなりと共感するだろう。ただし、当時のユダヤ教社会では、律法を守らないなどというのはとんでもないことで、ただちに人扱いされたということは念頭に置く必要がある。現に、マタイもルカも、律法は守りましょうね、といった取り繕いの言葉をいくつか挿入している。

宗教における「戒律」の問題は、なかなか深い問題である。特に古代では宗教的戒律と社会的法律・道徳が渾然としていたため、話はややこしい。

特にユダヤ教は「ヤハウェへの絶対帰依(人間はヤハウェの奴隷)」と「“ユダヤ人=ヤハウェの掟を守る人間”という規定(血縁・地縁ではなく宗教による共同体観念)」があったために、戒律(律法)の絶対視は当然の帰結であった。また、多民族が入り乱れ、確固たる王権や国境が成り立ちにくい地では、生活形式をアイデンティティの基礎に据えざるを得ないということもあるのかもしれない。

人間の文明というものは、しばしば「奇形発展」をする。マンモスの牙のように、ある部分が異様に発達して、ほとんど当初の役割(社会的機能)とは関係ないものになったりするのである。世界の本質にある「差異化モメント」(多様性推進力)が暴走するということなのだろうか。ユダヤ教の戒律規定も、傍目で見れば、奇形発展としか言いようがない。安息日規定も、もともとは「七日に一度は、現世を離れ、信仰と内省の時を持ちましょう」というきわめて善い仕組みだったのだろうが、奇形発展すると、「病人を治すことすら禁止」となる。

しかしイエスは、そういう地上的な問題は、信仰の問題とは無関係だと知っていた。このことについては後に触れる。

◆宗教者への呪詛

イエスの律法批判は、単にそういったものは信仰に不要だということには収まらない。そうした細々した規定を論じたり人に教えたりして、それによって社会的権力を得、金を稼ぎ(しばしば寡婦を食い物にし)、人々を抑圧している、宗教権力者全般への批判であり、さらには、そうした自称宗教者の信仰姿勢そのものへの批判であった。

マタイ福音書のパリサイ派攻撃(「災いあれ」が繰り返される23:14-36の箇所)はかなり編集され誇張が入っているとしても、こうした宗教権力者への呪詛は、イエスの基本的姿勢だった。他の個所も含めていくつか引用してみる。

「律法学者たちに用心しなさい。あの連中が好むのは、きらびやかな長い衣を着て歩き回り、市場で皆からあいさつされたり、会堂や祝宴での上座にすわったりすることだ。あいつらは、寡婦を食い物にし、人に見せびらかすために長い祈りをする。ああいう連中は一番厳しい裁きを受けるだろうよ。」(マルコ12:38-40、マタイ23:13、ルカ20:46-47)

「律法学者という連中は、重い荷物を人に背負わせるくせに、自分たちは指一本動かそうとしない。」(ルカ11:46、マタイ23:4)

「あいつらは預言者の墓を立ててそれを称えようとしているが、自分たちがやっていることは、預言者殺しをした祖先と同じことなんだよ。」(ルカ11:47-48、マタイ23:29-31)

「あいつらは盲目の案内人だ。ブヨはこして除きながら、ラクダをのみ込んでいる!」(マタイ23:24)

「パリサイ人はほっておきなさい。あいつらは盲人のための盲目の案内人だ。盲人が盲人を導いたら、両方とも穴に落ちてしまうだろうにな。」(マタイ15:14)

「律法学者は、神の王国へ入ろうとする人々の前で、扉を閉ざす連中だ。人を入らせないし、自分たちも入れないんだ。」(ルカ11:52、マタイ23:14)

宗教者の悪弊については、スピリチュアリズムの霊信でも時折言及される。

・特定の考え方(もっぱら人間が作り出したもの)に固執して、精神の働きそのものを失う

・その考え方を人に押し付け、人の精神の働きを阻害する

・自己を正義と思い傲慢になる

・人を裁く、あるいは時に呪う

・この世を超えたものを利用してこの世の利益を得ようとする

こうした悪弊は死後にも持ち越され、宗教者の後生は悲惨だとさえ言う通信もある。

まさしく「人を入らせないし、自分も入らない」、「一番厳しい裁きを受ける」のである。

◆義人でなく罪人を

イエスは宗教的規定にきちんと則って生活している人(義人)も批判する。彼らが慢心しているからである。

《イエスはこういう譬え話をした。「二人の人が祈るために神殿に上って行った。一人はパリサイ人で、もう一人は徴税人だった。パリサイ人は立って、心の中でこのように祈った。『神よ、わたしがほかの者たち、すなわち、奪い取る者、不義の者、姦淫を犯す者のようでなく、この徴税人のようでもないことに感謝します。わたしは週に二度断食しています。自分の得るすべてのものの十分の一税をささげています』。だが、徴税人は、遠くに立ち、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った、『神よ、罪人のわたしをあわれんでください!』 あなた方に告げるが、この徴税人は、パリサイ人よりも正しい信仰者とされて自分の家に下って行った」。》(ルカ18:9-14)

「私は正しい信仰者です」などと自分で思っている者は、だめなのだ。「私はいい行ないばかりしています」と誇る者はだめなのだ。むしろ、自分の愚かさ、罪深さを自覚して頭を垂れる人間こそが、正しく神に向かっているのだ。

イエスははっきりと宣言している。

「私は義人たちではなく、罪人を悔い改めへと呼び寄せるために来たのだ。」(マルコ2:17、マタイ9:13、ルカ5:32)

ただし、こういった言葉がそれ自体教条化されると、またろくでもないことになる。キリスト教は信者たちに、「お前らは罪人だ、いかに自らが罪深いかを思い続けよ」と脅し続けてきた。かくして宗教的マゾヒズム、神経症、抑圧性ヒステリーなどが生み出され続けた。さらには「免罪符」販売という、噴飯ものの営為の基盤も作った。一方、キリスト教権力者たちの多くは、イエスが批判したのはユダヤ教祭司たちであり、自分たちのことを言われているとはつゆ思わなかったようである。宗教というものの愚かさがここにある。

これはイエスの表現が悪かったところもある。「罪人を悔い改めさせるため」というのは、「自己満足している善人ではなく、神への負い目を自覚し身を低めている人こそを義(正しい)とするために」ということを意味しているのだろうが、つい過激に言ってしまったために、語弊を生じることになった。

弁護しておけば、イエスは「罪人」という言葉を数回使っているが、いずれも「いわゆる極悪人」くらいの意味でであり、誰かを特定して罪人呼ばわりをしたことはない。ユダヤ教正統派が、律法に触れた者や、徴税など卑しい仕事に従事する者を「罪人」と呼び、差別視しているのとはまったく異なる。

◆罪はない

そもそもイエスは、ユダヤ教の根幹にある「罪」という概念に、まったく重きを置いていなかった。

イエスは罪という言葉を積極的に口にしていない。むしろ罪罪と騒ぐんじゃねえ、といった態度が散見される。

こういう言葉がある。

「はっきり言っておく。人が犯す罪やどんな冒涜の言葉も、すべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。」(マルコ3:28。参考・マタイ12:31~32、ルカ12:10)

「しかし」以下はちょっと置いておくが、ともかくも、どんな罪も冒涜も許される、とはっきりと言っているのだ。いかなる条件節もここにはない。「イエスを神の子と信じ、その死を贖罪だと信じれば」などという条件は、ここにはない。罪も冒涜もすべて許されるのだ。

すごい言葉である。並大抵のものではない。

「おい、それでは道徳はどうなるのだ、法律はどうなるのだ」という反論は、もちろん正論である。人間は罪を犯す。冒涜もする。それは償わなくてはならない。

しかしね、許されるんだよ。罪は人が裁くのではない。神が裁くのではない。永遠の責めに会うものでもない。ただ自分が背負い、学び、償うものである。罪を犯すことも、魂の進歩のためのものとして、神は認めている。

ちなみに「しかし」以下は、イエス直説でなく、書記者の付加、もしくは後で付け加わったものと見るのが、現在の優勢説のようである。ただ、私はこれをイエスの言葉ではないかと思う。イエスは神の働き全般を聖霊と表現することがある。とすると、この世に、そしてわれわれの生命に、神の働きがあることを否定することは許されざることである、とイエスは言ったことになる。スピリチュアリズムふうに解釈するなら、「自分が霊であることを否定するのは自己否定であり暴挙である」ということになるかもしれない。「神なんぞは否定してもいい。宗教を毛嫌いするのも結構。しかし、自分が霊魂であることを否定するのは、許されないぞ」

また、いかにもイエスらしい、いいエピソードがある。

《イエスは朝早く、再び神殿の中に入った。すると人々が彼のもとにやってきたので、座って彼らを教えた。そこへ律法学者たちとパリサイ人たちが、姦淫の最中に捕まった女を連れて来た。彼らは女を中央に立たせると、イエスに言った。「先生、わたしたちはこの女を姦淫の真っ最中に捕らえました。このような者は石打ちにするよう、モーセは律法の中で命じています。あなたはどうお考えになりますか」。彼らはイエスを試して、訴える口実を得るために、こう言ったのである。しかしイエスは身をかがめ、指で地面に何か書いていた。それでも彼らがしつこく尋ねるので、顔を上げて彼らに言った、「あなた方の間で罪を犯したことのない者が、まずこの女に向かって石を投げなさい」。そして再び身をかがめ、指で地面に何か書き続けた。これを聞くと彼らは、年長者から始めて一人また一人と、立ち去ってしまった。イエスがひとり、女と共に残された。イエスは立ち上がり、彼女を見て言った、「女よ、あなたの告訴人はどこにいるのか。だれもあなたを罪に定めなかったのか」。彼女は言った、「だれも、主よ」。イエスは言った、「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい」。》(ヨハネ8:1-11)

「姦淫の女」として有名な話である。残念ながら、この話はヨハネ福音書にしか記されていないので、信用性が高くはない。しかも、もともとのヨハネ福音書には記されておらず、後世のどこかで付加されたものだということがわかっている。口頭で伝承された話が、誰か書写人の手で付け加えられたのだろうか。場面にいささか不自然なところはあるが、田川先生も言っているように、イエスの人となりをひときわよく示すエピソードではある。

有名な「罪の内面化」とされる言葉がある。

「『姦淫をするな』という律法は誰もが聞いているだろう。だが、情欲を抱いて他人の妻を見つめる者は、すでに心の中でその女を犯したのだ。」(マタイ5:27-28)

これだって、イエスのことだから、もう少し違うニュアンスで言ったのではなかろうか。

「お前ら、姦淫姦淫と騒ぐがなあ、お前らみんな、しょっちゅう淫らな気持ちで女を見てるんだろう。それだって姦淫だろうが」――要するに姦淫姦淫と騒ぐな、と言いたかったのではないだろうか(マルコ10:11-12の姦淫批判も、「律法には離縁状を書いて妻を離縁しろと言われているけど、そりゃ姦淫の勧めじゃあねえの?」という律法批判として読むべきだろう)。

マタイでは、「女を見てむらむらするだけで姦淫」「離縁するのは姦淫」という言葉にたじろいだ弟子が「男は結婚すべきじゃないのかもしれませんね」と嘆息したのに対して、こう言っている。

「全員がそんなことをできるわけじゃないよ。できるのは、生まれつきそういうことから免れているやつか、信仰から去勢したやつだろうな」(マタイ19:11-12)。要するに普通じゃできないよと言っているのである。

だが、この言葉はこういう形で残ってしまった。これはそのまま取るとひどい話で、心の中で思っただけで、罪が成立するということになってしまう。一瞬、「殺してやりたい」と思っただけで殺人罪。こりゃないだろう(少なくとも現世の一般レベルでは)。

ちなみに、原文はあくまで「情欲を抱いて女を見る」であって、「女を見て情欲を抱く」ではない、と、あくまで事前計画的な行為のことを言っているのだと主張する人もいる。イエスは神学者ではないからそんな厳密な言葉づかいはしていないし、そもそもこれ自体が歪んだ伝承だろうから、そんなことを言い立てても空しい。

で、キリスト教徒はこれをそのまま取って、異性を見て少しでも心を動かしたら、姦淫の罪を犯してしまった、と自らをさいなむ結果になった。で、ひたすら性欲は抑圧され、それが無意識下であばれて様々なヒステリー症状を引き起こし、フロイト先生の登場となった。宗教の言葉は恐ろしい。

いや、それどころではない、外的行為でなく内面を裁くことになれば、「あいつはこう思った」といくらでもいちゃもんをつけられるし、それによって断罪することもできる。12世紀以降の例の「異端審問」の恐ろしさは、今さら言うまでもあるまい。

「罪」という問題も、また深い。特にユダヤ聖典から生まれたセム系一神教では、罪の問題は、宗教の根幹に関わるものである。これは東洋人のわれわれにはわからない。頭で理解するというより、何か体に染みついた感覚のようなものがあるらしい。

単純にユダヤ教の罪の論理をまとめると、

・人間は神が創ったものであり、神の奴隷である。

・しかし人間は知恵の実を勝手に食べ、神から離反したし、現在も離反を続けている

ということになろうか。

どちらも、神話的表現として捉えれば、きわめて霊的に意味深い表現である。全宇宙は神の想像力の顕現であるという意味では、人間は神が創ったものである。また、人間は神の法に背くこともできないし、神に対して交渉も損害賠償請求もすることができない、という意味では「神の下位存在」である。人間は自己意識と自由意志を持ったという意味では特殊な存在だし、物質世界を深く求めているという意味では神から離反している。

ただ、これを精神的・心理的・感覚的な「罪」と捉え、それを文明の根幹に据えたということは、どうもやはり「奇形発展」のような気がする。もっとも、こうした「罪」の脅しが、中東の民に、そしてまた西洋の民に、「必要なもの」だったのかもしれないという、いささか人種論的な考えも湧かないではないが、それはここではやめておく。

イエスはこうしたユダヤ教的「罪」概念を、あっけらかんと捨て去った。人間は神の奴隷ではない。人間は神から離反しても戻ればいい。つまりユダヤ教の神概念をまったく転換させたのだが、それについては後に触れる。

◆根底的覆し

イエスの宗教批判が、最も露骨に出ているのは、次の言葉だろう。

イエスが弟子たちを連れてエルサレム神殿に行った時、弟子の一人が、その壮麗さに感動して言った。

「先生、見てください、何と素晴らしい石、何と素晴らしい建物でしょう」

するとイエスは不機嫌に言い放った。

「こんなものに感動しているのか。いいか、これらの石はすべて崩れ去るだろう」(マルコ13:1-2、マタイ24:1-2、ルカ19:39-40)

もちろん、これは40年後のイスラエル滅亡の予知なのかもしれない。しかし、イエスが神殿とその支配体制など、意味はない、いや、むしろ早くつぶれろ、と思っていたことは確かだ。

ただし、単に気に入らないから消えてなくなれ、と言っているのではない。イエスには、自らの思いとしても、ビジョンとしても、「壮大な崩壊」が見えていた。時代が変わる。イスラエルが変わる。いや、世界が変わる。だからこの神殿も崩れ去るのだ、と。

「律法と預言者はバプテスマのヨハネまでである。」(ルカ14:16)

マタイでは別の表現になっているし、マタイ・ルカともヨハネ教団批判という別の話の中に入れられてしまっているが、この言葉は、イエスの決意と歴史意識をはっきりと表現するものとしてふさわしい。「もうその時代は終わるのだ。自分はそれを終わらせようとしてここにいるのだ」と。

イエスの発言の中に、ローマの支配体制といった政治権力への具体的な批判がほとんどないことに関して、いろいろな人がいろいろなことを言っているが、その根底には、イエスが「壮大な崩壊」というか「根底的覆し」といったビジョンを見ていたということがあるはずだ。ローマ? ヘロデ王家? そんなものはすぐに崩れる。その崩壊がまず起こるべきなのが、エルサレム神殿体制だ。

この「根底的覆し」のビジョンは、やがてイエスの活動を別のステージへと向かわせることになるのだが、それはまた後で。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます