今まで使っていたGoo Blogが2025年11月で廃止になるというアナウンスがあり、「ブログの引越し」という案内に紹介されていた「はてなブログ」に引越すことにしました。

例によってこのような作業はめったに経験しない(したくもない。。。)ものなので、「こんな感じ」というのを記録しておくことにします。

Step1

まず、Goo Blogで引越しデータを作成します。これはボタンを押すだけで、数分でダウンロードできるようになりました。

中身は今までの全ての投稿の作者、タイトル、日付、カテゴリーなどに本文のhtmlがついたtext形式のファイルで、私の場合、約700程の投稿でデータサイズは3Mb程でした。(実際には約1/3に圧縮されたZIP形式で提供)

尚、画像に関して言うと、引越しデータにはimgタグによる参照のみで、jpgなどの画像データは一切含まれていませんでした。

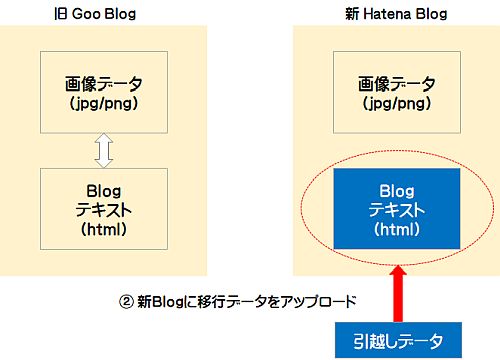

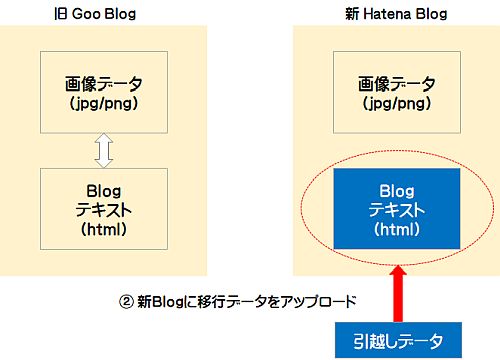

Step2

次に新しくアカウントを取ったHatena Blog側で引越しデータをインポートします。

具体的には先ず引越しデータをアップロードします。アップロード終了はメッセージも何も無いので分かり難いですが、データも小さいのでこれは直ぐに終わるようで、その後この引越しデータをHatena BlogのBlogテキストに展開するのに1日近く掛かりました。最初はなかなか終わらないので問題でもあったのか・・・と焦りましたが、結果的にはこの作業はHatena Blogのサーバー内で黙々?と行われていたようで、私自身は一晩中起きている訳にもいかず、画面を閉じてPCをシャットダウンしてしまったのですが全く問題なく翌朝には終了していました。

Step3

ところで、Step2で寝てしまう前ですが、ある程度(この辺はちょっといい加減ですが・・・)作業が進むと、Hatena Blog上でインポートされた投稿が閲覧できるようになります。

この時点でHatena Blogのhtmlを確認すると、未だ画像の参照元はGoo Blogの画像フォルダのままで、要するに画像データはこの時点ではHatena Blogにコピーされていなかったということですね。

Step4

Blogテキストへの展開が完全に終わると、インポート画面に「画像の移行」ボタンが表示されるようになるのでそれに従います。

具体的にはBlogテキストのimgタグにあるGoo Blogの画像データを、順次Hatena Blogの画像フォルダにコピーします。私の場合、2300枚ほどの画像ファイルがあり、このコピーには丸2日程掛かりました。もちろん、これもHatena Blogのサーバーが黙々と夜も寝ないでやってくれるので、私は果報は寝て待つ?だけです。

Step5

文字通り待っていただけですが、全部の画像コピーが終わると、いつのまにかimgタグのリンク先も自動的にHatena Blogの画像フォルダに書き換えてくれたようで、Hatena Blogですべてが完結するようになっていました。全く手間いらずですね。

という訳で案ずるより産むが易し。非常に時間が掛かるプロセス中は「ひょっとしてどこかでハングアップしちゃったのかな・・・と時々不安になりましたが、いつもの神様のご加護で割とスムーズに移行は完了しました・・・と言いたかったのですが、唯一手動で修正しないといけないのは自分の書いた他の投稿を参照している部分。(「この記事で書いたように」などと自分の過去の駄文を参照しているところ) これだけはリンクをクリックするとGoo Blogの投稿を参照してしまうので、まあボチボチ(11月までに・・・)手直しすることにします。