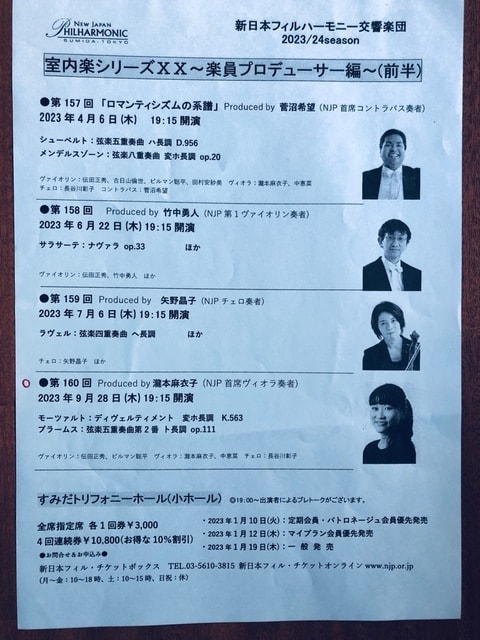

11日(水)。昨日、9月28日(木)に開催される新日本フィル「室内楽シリーズ 第160回 瀧本麻衣子プロデュース編」のチケットを取りました プログラムは①モーツアルト「ディヴェルティメント K.563」、②ブラームス「弦楽五重奏曲第2番 ト長調 作品111」です

プログラムは①モーツアルト「ディヴェルティメント K.563」、②ブラームス「弦楽五重奏曲第2番 ト長調 作品111」です 出演は伝田正秀(Vn)、ビルマン聡平(同)、瀧本麻衣子(Va)、長谷川彰子(Vc)です

出演は伝田正秀(Vn)、ビルマン聡平(同)、瀧本麻衣子(Va)、長谷川彰子(Vc)です このシリーズは4月、6月、7月にも公演があるのですが、既に他の公演の予定が入っているので諦めました

このシリーズは4月、6月、7月にも公演があるのですが、既に他の公演の予定が入っているので諦めました

ということで、わが家に来てから今日で2921日目を迎え、ブラジルの首都ブラジリアでボルソナロ前大統領の支持者らが議会などを襲撃した事件でディノ法相は9日、事件に関与した疑いによる拘束者が1500人に達したと記者会見で明らかにしたが、ボルソナロ氏は同日、ツイッターへの投稿で腹痛により米フロリダ州で入院したと明らかにした というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ボルソナロの腹痛は ルラ大統領に言わせれば "片腹痛し"(笑止千万)だろうなあ

昨日、夕食に「親子丼」「生野菜と生ハムのサラダ」「里芋の味噌汁」を作りました 親子丼は栗原はるみ先生のレシピで作りましたが、一人分ずつ作るのがコツのようです

親子丼は栗原はるみ先生のレシピで作りましたが、一人分ずつ作るのがコツのようです

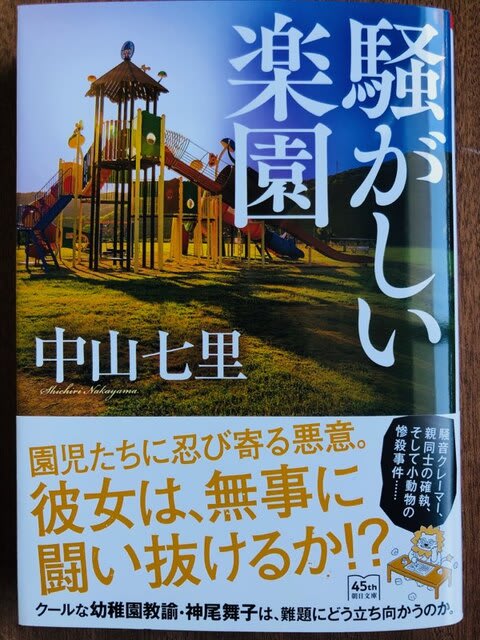

中山七里著「騒がしい楽園」(朝日文庫)を読み終わりました 中山七里は1961年岐阜県生まれ。2009年「さよならドビュッシー」で第8回「このミステリーがすごい!」大賞を受賞し、デビュー

中山七里は1961年岐阜県生まれ。2009年「さよならドビュッシー」で第8回「このミステリーがすごい!」大賞を受賞し、デビュー 「岬洋介」シリーズ、「御子柴礼司」シリーズ、「刑事犬養隼人」シリーズなどで人気を博す

「岬洋介」シリーズ、「御子柴礼司」シリーズ、「刑事犬養隼人」シリーズなどで人気を博す 「中山七里は七人いる」と言われるほどの多作家として有名

「中山七里は七人いる」と言われるほどの多作家として有名

「騒がしい楽園」は中山七里のデビュー10周年新作単行本12か月連続刊行企画の第1弾として2020年1月に発表されたミステリーです 2015年10月に刊行された「闘う君の唄を」の姉妹編という位置づけになっています

2015年10月に刊行された「闘う君の唄を」の姉妹編という位置づけになっています

主人公の神尾舞子は世田谷の閑静な住宅地に建つ「宗教法人喜徳会若葉幼稚園」の教諭をしている 教諭歴4年目で26歳になる舞子は埼玉県秩父郡の幼稚園から転任してきたばかり

教諭歴4年目で26歳になる舞子は埼玉県秩父郡の幼稚園から転任してきたばかり 田舎の幼稚園と違い、園児の発する騒音問題に関する苦情や、親同士の確執、待機児童など、様々な問題を抱えている

田舎の幼稚園と違い、園児の発する騒音問題に関する苦情や、親同士の確執、待機児童など、様々な問題を抱えている そんな中、魚、ヘビ、アヒル、猫といった小動物が何者かに惨殺され園内に放置される事件が立て続けに起きる

そんな中、魚、ヘビ、アヒル、猫といった小動物が何者かに惨殺され園内に放置される事件が立て続けに起きる 教諭による深夜の見回りにも関わらず、遂に舞子が担任する年長組クラスの園児の一人が園の正門前で死体として発見される

教諭による深夜の見回りにも関わらず、遂に舞子が担任する年長組クラスの園児の一人が園の正門前で死体として発見される 誰が何の目的で殺したのか

誰が何の目的で殺したのか

中山七里のミステリーの大きな特徴は、主人公の職業に沿った社会問題を取り上げ、問題点を指摘していることです 本作で言えば、幼稚園における「待機児童問題」であり、「騒音問題」であり、教諭の「人手不足」「過重労働」「低賃金」「精神疾患」などブラック企業並みの諸問題です

本作で言えば、幼稚園における「待機児童問題」であり、「騒音問題」であり、教諭の「人手不足」「過重労働」「低賃金」「精神疾患」などブラック企業並みの諸問題です

一例を挙げれば、中山氏は舞子に心情を託して次のように書いてます

「現に小中学校では、仕事を満足に遂行できずに病んでしまった教員が山のように存在する 文科省の発表によれば、平成23年度では、公立の小学校で休職中の教師5274人のうち62%が精神疾患を休職の理由にしている。この数値はブラック企業に勤めている社員並みなのではないか

文科省の発表によれば、平成23年度では、公立の小学校で休職中の教師5274人のうち62%が精神疾患を休職の理由にしている。この数値はブラック企業に勤めている社員並みなのではないか 」

」

その一方、本作は「ストーリーの設定がちょっと強引すぎないか 」と思うところがありました

」と思うところがありました 現役の警察官が幼稚園の教諭に「警察の捜査情報を教えるから、その代わり、そちらで知り得た情報を教えてほしい」と持ちかける、なんていうことがあり得るだろうか

現役の警察官が幼稚園の教諭に「警察の捜査情報を教えるから、その代わり、そちらで知り得た情報を教えてほしい」と持ちかける、なんていうことがあり得るだろうか さすがの中山七里氏にしても、1年間に12冊の単行本を連続して刊行するという信じ難い大事業の中では、こういう無理強いのようなストーリー展開もあるのかもしれない、とは思いますが、「第1弾」ということを考えるとちょっと残念な気持ちもします

さすがの中山七里氏にしても、1年間に12冊の単行本を連続して刊行するという信じ難い大事業の中では、こういう無理強いのようなストーリー展開もあるのかもしれない、とは思いますが、「第1弾」ということを考えるとちょっと残念な気持ちもします

午前10時から受付開始だったのでWEBサイトからアクセスしましたが、比較的早めに繋がりました

午前10時から受付開始だったのでWEBサイトからアクセスしましたが、比較的早めに繋がりました

日本では2022年に劇場初公開されました

日本では2022年に劇場初公開されました

もちろんZ世代をひとくくりで考えるのはあまりにステレオタイプすぎる。あくまでZ世代を環境や人に優しい社会をつくるための価値観として捉えることが重要だ

もちろんZ世代をひとくくりで考えるのはあまりにステレオタイプすぎる。あくまでZ世代を環境や人に優しい社会をつくるための価値観として捉えることが重要だ 今どきの「成人式」では何を記念品にプレゼントしてくれるのでしょうか

今どきの「成人式」では何を記念品にプレゼントしてくれるのでしょうか

第4楽章の主題と変奏は、まさに4人の奏者の丁々発止の演奏がアレグレッシブに展開します

第4楽章の主題と変奏は、まさに4人の奏者の丁々発止の演奏がアレグレッシブに展開します

安達のヴィオラ・ソロ、植木のチェロ・ソロが素晴らしい

安達のヴィオラ・ソロ、植木のチェロ・ソロが素晴らしい 私の今年初コンサートの記念に1枚撮りました

私の今年初コンサートの記念に1枚撮りました

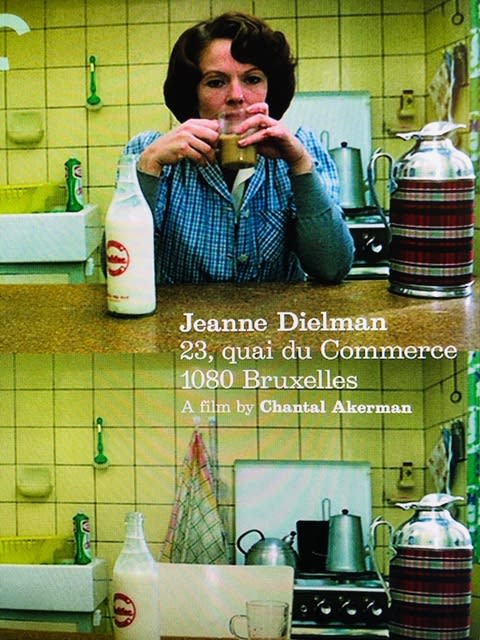

息子を起こして一緒に朝食を取り、息子を学校に送り出す。息子と自分のベッドメイキングをして、隣人の赤ん坊を預かり、隣人が引き取りに来てから街へ買い物へ出かける

息子を起こして一緒に朝食を取り、息子を学校に送り出す。息子と自分のベッドメイキングをして、隣人の赤ん坊を預かり、隣人が引き取りに来てから街へ買い物へ出かける

その部屋を出る時はスイッチを消す・・・というように、電気を点けたり消したりという行動が頻繁に行われます

その部屋を出る時はスイッチを消す・・・というように、電気を点けたり消したりという行動が頻繁に行われます これらの小さな出来事の積み重ねがラストの悲劇の前兆になっているように思います

これらの小さな出来事の積み重ねがラストの悲劇の前兆になっているように思います 言うまでもなく『エリーゼのために』はイ単調ではなくイ短調です

言うまでもなく『エリーゼのために』はイ単調ではなくイ短調です

そこでインタビューが行われるのです

そこでインタビューが行われるのです 身の安全を確保するためにはそこしかないからです

身の安全を確保するためにはそこしかないからです 」と語ります。「何らかの理由でプーチンが死んだとしたら、戦争は終わると思いますか?」との問いには、「終わります。独裁政権では一人の独裁者の力が大きすぎてリスクが大きい。もしプーチンが死んだら、外交問題よりも内政問題の方が大変なことになると思います

」と語ります。「何らかの理由でプーチンが死んだとしたら、戦争は終わると思いますか?」との問いには、「終わります。独裁政権では一人の独裁者の力が大きすぎてリスクが大きい。もしプーチンが死んだら、外交問題よりも内政問題の方が大変なことになると思います こういう人でなければ戦時下の大統領は務まらないのだと思います

こういう人でなければ戦時下の大統領は務まらないのだと思います

「何となくふわっとした雰囲気をまとった俳優さんだなぁ」という印象しかありませんでした

「何となくふわっとした雰囲気をまとった俳優さんだなぁ」という印象しかありませんでした

岸井ゆきのの目の鋭さと素晴らしい身体能力を通して、ボクサーの集中力や本気度が伝わってきます

岸井ゆきのの目の鋭さと素晴らしい身体能力を通して、ボクサーの集中力や本気度が伝わってきます

」

」 その高さをグンと上げてくれた映画が、ケイコです

その高さをグンと上げてくれた映画が、ケイコです

「お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方」が30万部超のベストセラーとなる

「お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方」が30万部超のベストセラーとなる 「言ってはいけない 残酷すぎる真実」で2017年新書大賞を受賞

「言ってはいけない 残酷すぎる真実」で2017年新書大賞を受賞

というものだった。しかし、もっと驚くのは、この成績は先進国で1位だったことだ

というものだった。しかし、もっと驚くのは、この成績は先進国で1位だったことだ

中学の頃は音楽が大好きだったのに、嫌いになったのはあの教師のせいでした

中学の頃は音楽が大好きだったのに、嫌いになったのはあの教師のせいでした

これからもド根性で毎日書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします

これからもド根性で毎日書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします

1982年にエッセイ集「ルンルンを買っておうちに帰ろう」がベストセラーとなる

1982年にエッセイ集「ルンルンを買っておうちに帰ろう」がベストセラーとなる

客観的に現在の自分を見極めることも、俯瞰する力、すなわち『俯瞰力』です

客観的に現在の自分を見極めることも、俯瞰する力、すなわち『俯瞰力』です コロナ禍のため、妹の孫たち3人にお年玉をあげてさっさと帰ってきました

コロナ禍のため、妹の孫たち3人にお年玉をあげてさっさと帰ってきました

朝4時半に起きて朝食を取り、5時半には家を出て、6時から働き夕方5時ごろ帰ってきます。幸い、夕食だけは息子と3人で取れるのでまだ良い方かなと思うようにしています

朝4時半に起きて朝食を取り、5時半には家を出て、6時から働き夕方5時ごろ帰ってきます。幸い、夕食だけは息子と3人で取れるのでまだ良い方かなと思うようにしています

プーチンはこの数年、戦争の準備をしてきた。テレビはウクライナを敵として描き、人々を、ウクライナを憎む獣にするために働きかけてきました

プーチンはこの数年、戦争の準備をしてきた。テレビはウクライナを敵として描き、人々を、ウクライナを憎む獣にするために働きかけてきました