こちらの方々のランチタイム時間、終了です・・・午後4時を過ぎました、オレンジ色が映えるスペイン瓦の屋根と白い外壁、鮮やかなコントラストがまぶしい町、ミハスを出発しましょう。

狭い道幅の曲がりくねっている坂道を下り、・・・標高200mくらいまで下ったころ、山麓を走る高速道路に移ります。

スペイン第6位の都市、人口56万人、マラガ方面に向かいます。

これは植木の畑でしょうか・・・フェニックスが並木のように並んでいます。

・・・フェニックス(Phoenix)の語源は、30字の表音文字を使いこなしたフェニキア人からとの説があります。

前30世紀の大昔からレバノン山脈に鬱蒼と茂るレバノン杉を巧みに利用し最新鋭の船を造り、森林の少ない中近東、エジプトに杉を輸出し、

エジプトから金やパピルスをギリシャへ・・・フェニキア人は豊かさを地中海各地に運ぶ貿易で活躍していました。

・・・エジプトでは、フェニックス(ヤシの木の一種)は豊かさのシンボルとされています、ナツメヤシは人気のフェニックスです。

アラブの邸宅には中庭があり、噴水とフェニックスがあればオアシスの雰囲気です、フェニックスの木・・・栽培されていました・・・需要はありますね。

フェニキア人が地中海沿岸都市にフェニックスを広めた功績もあり、フェニキア人(Phoenician)から・・・phoenixと呼ばれるようになったのでしょう。

・・・さて高速道路でこれから目指すは、・・・キリスト教徒・十字軍と最後まで争ったイスラムの都市グラナダです・・・ここから約160kmくらい、

海岸線からひと山越えた標高600~700mの内陸部です。この先どのルートを走るのでしょう・・・

大都市マラガから海岸線を高速道路(A-7)で東に約80km走り、港町モトリルから北上するルートと、この先マラガ郊外から北上し内陸部を東に進むルートがありますが・・・

・・・マラガ郊外から北上するのが近道と思われます。ところで、このルートは箱根新道と東海道のように二つに分かれていますが・・・。

マラガ空港の北東、Puerta de Torre(プエルト・デ・カウチェ)の街付近を走行中です。

高速道路(A-7)でこのような表示が見られました。

行き先表示は、メスキータのあるコルドバ、これから向かうグラナダ、そして昨夜宿泊のセビージャと2枚の表示は全く同じです。

・・・左の上段A-7は、ミハスの近くから走行してきた無料の高速道路の番号です。

中央側を進むとこのままマラガ郊外を半周迂回し、途中で分岐している地点を道なりに南に進むと地中海海岸沿いに出ます。

そして海岸沿いに道路を北上すると、確かに行き先は Almeria、その先はバレンシアへ続きます。

・・・左の2行目の A-45は、マラガの郊外を同様に迂回し、東に数km先で分岐している地点で、逆に北に向かいます。

この分岐地点はマラガの北部になり、北に延びる尾根の東側を走るルートで、途中ダム湖がありその横を北上します。

これが昔完成した無料の高速道路で、従来はこのルートで山を越えました。

・・・数年前(2011年10月27日)開通したのが、高規格道路?無料の高速道路の3倍近い建設費で造られた28kmの有料道路がバイバスとしてここから始まります。

従来の無料の高速道路が渋滞している訳ではないので、建設目的は渋滞解消ではなく、公共事業のバラマキ?、スペインよ 、お前もか?

・・・右側のAP-46 これが新しい有料道路の表示です。

この地点から、有料の高速道路を走るには、高規格道路?の走行安全性と多少の時間短縮効果を期待して・・・でしょうか?

(有料:普通車は通常料金3.05€(400円弱)、ハイシーズンが4.60€です。)

バスは・・・どちらを走ると思いますか?

北に延びる尾根の西側を・・・走行しています。このような風景です・・・ここは有料道路です。

尾根の反対側(東側)は・・・ミハスに来るときに利用しました無料のA-45が走っています。

・・・海沿いに走る山脈に近づいたようです、・・・山が険しくなり、こんなトンネルを通り

その先で、深い渓谷を鉄橋で渡り

すると・・・、バスは減速し始めました・・・

やはり有料道路でした、・・・ 立派な料金所が待ち構えていました。

そして、この先 Villanneva de Canche(ビジャヌエバ・デ・カウチェ)の街で、右側から回り込んできた無料の高速道路 A-45 に合流します。

・・・この付近は山脈を抜けた標高700m強の台地ですが、東に進むにつれ標高は低くなります。

グラナダは、ここからまだ100km弱もあります。

この付近を走っていると両側に標高1000m以上の山並みが続きます。

こんな風車のある・・・一瞬、樹氷?と勘違いするような尾根が見えました。

山麓の色合いが?何か不自然で、何かの鉱山なのか植物なのでしょうか?

灰色の山肌は岩山(石灰岩でしょうか)、麓の錆色は赤土のようです。

畝(ウネ)が見えるので、緑色が等間隔に並んでいるのは、オリーブの木と思われます。

一方こちらでは

多分石ころが多い平地でしょう、トラクターで耕せず、ここでは薄ピンクの花が咲く果樹林が続きます。

山肌は・・・荒涼とした岩山です。

珍しく降水があると石灰質の地層から雨水は地中に貯まり、地下水になるのでしょうが・・・、

各地でおいしい飲料が飲める水道蛇口や噴水が設置されているのが不思議でした・・・、地下水が豊富なのでしょうか。

・・・やっと都市部に入ってきました。

グラナダ空港は過ぎたのか、間もなく高速を降り・・・

郊外から、ビルが立ち並ぶグラナダ市内を抜け、アルハンブラ宮殿のある山麓を目指します。

・・・やがて緑が多い町外れです。スレ違うのがギリギリの坂道を登ると、左側に宮殿の城壁が見え、歩行者が大勢道路の端を歩かれています

その中を進み、やがて左に宮殿駐車場、その先、道路右側のホテルに到着しました。

時刻は、エッ・・・ 7時近くになっていました。

チェックインを済ませ、急いで部屋にスーツケースを置いたら・・・とにかく外に飛び出そう。

日暮れが近い、夕食までの散策タイムです。

ホテルを出たら右、道路の右手は果樹園です。果樹園の丘を登る小道がありました。

赤茶色の地面に硬く踏み固められた坂道を数十メートル進むと・・・道は平らになり、

前方が明るくなった、

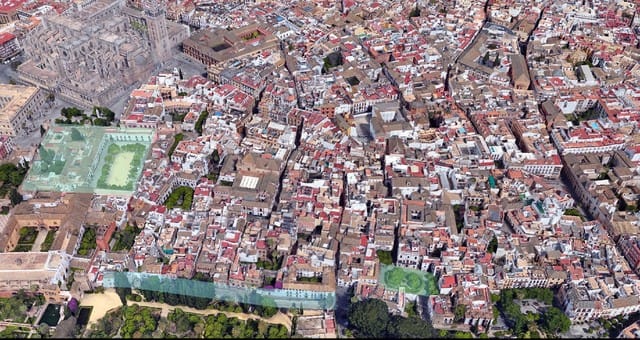

小走りに駆け出すと丘の反対側に・・・こんな風景が広がりました。

グラナダの街です。多分街の南側が見えています、この右手に中心部がありその先にグラナダ大学や・・・

オッ! 斜面に探していたピンクの花が咲いている樹木があります。

近づけば手が届きそうです、・・・斜面をを20~30m駆け下りる、

・・・オット、ソーリー・・・ゆっくり歩きましょう。花見の習慣?・・・スペインでもあるの?・・・

高校生かな?、それともセビーリャもグラナダも大学生が優遇されている学生の町だそうです、大学生?

いずれにしても若者が数人デートの最中でした。美しい景色が好きなのは、万国共通でしょう

ところで、この花の正体は・・・

ピンクの花びら、桜のようで桜で無い、・・・この季節スペインやカリフォルニア産で有名な果樹、アーモンドの木です。

スペインといえば、オリーブオイルと、ワインとアーモンド、・・・しかし、スーパでローストしたアーモンドは見かけず、購入できないでいる。

車窓から見かけたアーモンドの花と木に触れられて・・・少し満足、後の機会に実を探そう。

ン・・・、この方向にライトアップされた、ぼけた映像は何だったのだろ、宮殿の一番端の建物でしょうか

グラナダの市街地を見渡し、この土地でかつて・・・イスラムとキリスト教徒の最後の戦いがあったそうだが

痕跡はどこかに残っているのでしょう・・・日が暮れる、迷子にはならないが・・・ホテルに帰りましょう・・・。

食事はホテルのレストラン、街中の小さなレストランで食べたいが・・・ナイトツアーが待っています

・・・ツアーは、ホテルロビーに・・・マイクロバスが迎えに来てくれました。

コーディネーター兼ガイドさん?・・・元、いやまだ現役?日本人フラメンコダンサーだったと自己紹介頂いた素敵でバイタリティ溢れる女性の方でした。

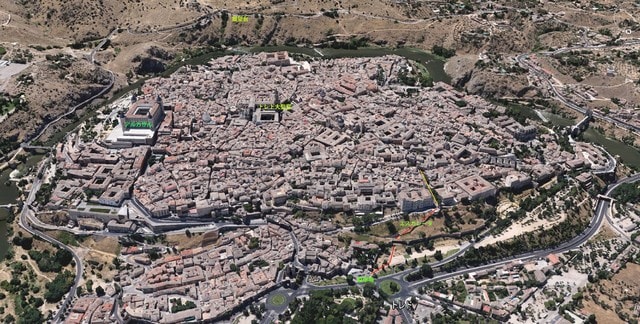

グラナダの街は、地図で見る限るレンタカーでは走れそうもない、山麓部は狭いうえに一方通行や、進んだ先は、斜面が急で・・・行き止まり、

階段があったり、一番戸惑いそうなのがロータリー、分岐すると・・・斜めに走り出し方向感覚が分からなくなってしまう。

・・・ここで、いつものグーグルにお世話になりましょう。

ホテルからアルハンブラ宮殿に沿って下って来て、市街地に入ると何やら噴水のある広場に来ました。(上図中央右)

Plaza Isabel La Catolica イザベル・ラ・カトリカ広場 ここから、グラナダのメインストリートが始まります。

上部のモニュメントは、イサベル女王にコロンブスが謁見している場面です。

スペインが歴史に躍り出た16世紀、コロンブスが西周りで日本、中国、インドを目指す航海を願い出て、6年がかりでやっと締結が叶いました。

このグラナダの隣町(西に8~9kmグラナダ空港の手前)サンタ・フェで、1492年4月17日のことでした。

なぜ、グラナダではないのでしょうか、

・・・今回訪問した有名な都市は、いつ頃キリスト教徒が奪還したのでしょう。

イベリア半島の中央部、かつて西ゴート時代の都・トレド:1085年・カスティリャ王国が奪還(征服)、コルドバ:1236年・カスティリャ王国が征服、

バレンシア:1238年・アラゴン征服、セビーリャ:1248年・カスティリャ王国が征服しています。

最後まで残ったのが、ここグラナダです。

1486年春コロンブスは、250年も前にイスラムから奪還しているコルドバでイサベル女王(カスティリャ王国)に初めて謁見し、西回りでアジアに向かう計画を提案していますが・・・叶わず

お世話になっている神父の仲介で、1491年秋サンタ・フェで再度イサベル女王に謁見しています。

サンタ・フェ?・・・グラナダは、ナスル朝の首都です、イスラム教徒がまだ支配していました、隣町サンタフェには?

カスティリャ王国側がグラナダを包囲していて、野戦陣地がサンタ・フェにありました。

コロンブスは戦いの最中にこの野戦陣地で謁見し、航海を再度願い出ていたと言われます。

・・・年が明けた1492年1月2日、孤軍奮闘したナスル朝・グラナダ王国は陥落します、アルハンブラ宮殿も・・・。

イサベル女王夫妻はグラナダに入城し・・・約800年間に渡るレコンキスタは終結します。

・・・コロンブスの件は紆余曲折があり、何とか同年4月17日、サンタ・フェで「サンタ・フェの契約」が締結されました。

ガイドさんの説明や歴史の教科書では、契約内容は新しく発見される土地で取得する金・銀・香料等々の大半がスペイン王国、コロンブスの取り分は1/10とか、

航海の費用をコロンブスが負担した場合はもう少し条件が良くなったとか・・・、

大航海時代は、新大陸へのキリスト教の布教(領土拡大)とそこから得られる収益の先陣争いでした。英国などの海賊船も登場しますし・・・。

争いに明け暮れた長い歴史を持つヨーロッパでは、約束事は詳細に文書化することが血筋なのでしょう、今日でも契約社会といわれていますから・・・

・・・さて、グラナダのメインストリート、学生で賑わっています、学生は飲食店で優遇されているようで、歓声が聞こえてきます。

ナイトツアー・・・この先、どこに行くのやら?行き先が分からず・・・帰宅後どんなコースを走ったのか調べてみるのが楽しみの一つです。

今回は、メインストリート、グラン・ビア・デ・コロン通りを直進します、左に道が折れた先、信号を右折し・・ここまで1kmくらい、

噴水のある大きなトリウンフォ庭園を左に見ながら・・・先の信号を直進します、

・・・当時のヨーロッパの王室(ハプスブルグ家など)は長年にわたり政略結婚で領土拡大を狙い、その結果近親結婚となり弊害がでてきます。

イサベル女王の身内(母親や次女)でも精神を病んだり、虚弱体質だったり長期の治療が必要になる人がでてきました。

・・・イサベル女王の命令でこの左側に公立病院が(主に精神科)造られました(現 グラナダ大学図書館)

直進してきた道路は右からの道と合流し、信号を左折します、右側は丘になっているようです。

少し先を右折して曲がりくねった坂道を登ります・・・ムルシア通りを進んでまもなく、右折して狭い道に入りました。

開いてる店は少ないが、パヘス通りこの時間でも結構親子連れが歩いています。

左に小さな広場がありここで停車しました。ここで車を降り道路の斜め右側の通りに入ります。

正面にスペイン料理店が見え、道が右に曲がった先で・・・左に入る路地の一角で10歳くらいでしょうか子供たちが大声で走り回っていました。

一瞬、もう夜中だよ・・・と思ってしまうのですが・・・熱帯地方です・・・大人と同様、子供たちも今が一番過ごし易い時間帯でしょう、12時頃までは元気で遊んでいるようです。

ここで左の路地に入ります。旅行者にとっては、左の路地は遠慮したい雰囲気です。

この狭いチャルカ通りを進むと

ユニークなデザインのお店がありました、ガイドさん・・・ムネハル様式の説明を始められました。

・・・ヨーロッパの観光では、例えばシエナやベローナ、広場に立つと正面の建物がロマネスク、こちらがゴシック、

こちらがルネッサンス以降のバロック様式などと建築様式の話題が非常に多くなります。

教会の説明も、まずは建築様式が話題になります。

ガイドさんの話をよく聞いてなかったが・・・この建物の入口、半円アーチの外周と上部の左右の角の三角クジのような部分に・・・幾何学文様が描かれています。

この様なデザインは偶像崇拝を禁止されているイスラム文化の特徴です。

キリスト教社会から見て、自前の文化にイスラム文化が融合したデザインをムネハル様式と仕訳しているようです。

右側の建物は、修復禁止されているのか、出来ないのでしょうか、・・・ひょっとすると、この地区の特徴でしょうか

前方が明るいようです、・・・ライトアップされているのでしょうか、それとも街灯?

眩しいほどライトアップされているのは、・・・人混みの先・・・アルハンブラ宮殿のようです。

右側が市街地となります。

ここは、谷の反対側・・・タロ川を挟んでアルハンブラ宮殿の北側になります。

ライトアップされている右端の城は、イスラムがこの地を占領した・・・9世紀頃に築いた要塞です。

中央に、ナスル王朝時代(13~15世紀頃)の宮殿、その後ろは、レコンキスタ後のルネッサンス時代の宮殿のようです。

ここからの眺望は、アルハンブラ宮殿との標高差が同じくらい(770m位)ですから、ここはサン・ニコラス広場でしょう。

・・・川の近くにも展望に良い所がありますが、ここより70m位低いので、城を見上げる感じになるでしょう、・・・ここが一番人気の展望台と思います。

東側(左)が山、他の三方を崖に囲まれた立地(尾根の先)に要塞が建てられています・・・この場所から、・・・難攻不落でしょう、北側の崖の状況が良く見えます。

明日は、このアルハンブラ宮殿内の見学です。

・・・では、今来た道を帰りましょう。

マイクロバスで丘を下り、かつての病院の横を直進します、行き止まりのロータリを左に進むと先程までいた丘陵の斜面になります。

バスを降りて坂道を登ること数分、アルバイシン地区にあるタブラオ サンブラ レストラン。

タブラオ(Tablao):フラメンコショーをするバー&レストラン に到着です。

外観は白い邸宅風、大きな半円形の扉が開いていて、よく見ると看板もありライブハウスです。

クローゼット?、バーカウンター、待合所のような雰囲気の中を進むと、・・・長い洞窟の両サイドがテーブル席です。

正面にステージが見えます。

ここは洞窟フラメンコで有名な「El Templo del Flamenco」、

動画の編集がこれからですので、静止画のシーンで創造頂けますように。

中央後ろの男女はシンガーです。専属でしょうか

鍋が吊り下げられています、舞台装飾にしてはユニークですね。

この地区ならではの、フラメンコの成り立ちと関係があるようです。

このダンサーは、これがフラメンコ・・・と

迫力の踊りです、この地で発展したといわれるフラメンコは、どんな歴史があったのでしょう。

歌と、踊りと、ギターが・・・フラメンコの世界を表現します。

このマントン・大判ショールを鮮やかに扱うレディ・・・

12拍のコンパスと説明される、3拍子と、2拍子のリズムが・・・

アンダルシアの空間で心地よく共鳴して、夜が更ける素敵なショーでした。

時が移り、フラメンコは洗練された舞台芸術として人気が高く、日本人女性もスペインで学んでいる人が多いようです。

4

4