富士市(ふじし)は静岡県の東部に位置し、また、富士山の南にある事から岳南地域という言葉も使われます。静岡市・富士宮市・沼津市・裾野市・御殿場市、愛鷹山の位牌岳付近で長泉町に隣接。富士川や富士山の伏流水などの水資源が豊富であり、また中世の富士山縁起を基とした語られた「かぐや姫伝説」の地としても有名。「市の木:クスノキ」「市の花:バラ」を制定。

キャッチフレーズは「富士山のふもと しあわせを実感できるまち ふじ」

明治22年(1889)、町村制の施行により、富士郡吉原町・島田村・伝法村・今泉村・元吉原村・須津村・吉永村・原田村・大淵村・加島村・鷹岡村・富士川村・松野村・駿東郡浮島村が発足。

1901年、富士川村が町制を施行、富士郡富士川町となる。

1929年、富士郡加島村が改称、町制を施行し富士郡富士町となる。

1933年、鷹岡村が町制を施行、富士郡鷹岡町となる

1940~1941年、富士郡吉原町が島田村・伝法村を編入。

1942年、吉原町と今泉村が新設合併し、富士郡吉原町が発足。

1948年、吉原町が市制を施行し、吉原市が発足。

1954年、富士町・田子浦村・岩松村が合併、市制を施行し、富士市が発足。

1955年、吉原市・元吉原村・須津村・吉永村・原田村が合併、新たに吉原市が発足。同年4月、大淵村を編入。

1955年、浮島村が駿東郡原町と合併、新たに駿東郡原町が発足。

1956年、吉原市が原町浮島地区の三地区を編入。

1957年、富士郡富士川町が松野村を編入。

1966年、富士市・吉原市・鷹岡町が合併、新たに富士市が発足。

2008年、富士市が富士川町を編入、現在に至っています。

マンホールには「朝焼けの富士と駿河湾の白波」が鮮やかに描かれています。(主に「吉原商店街」のタイル舗装道路に設置)

色違いの「夕焼けの富士と駿河湾の白波」。マンホール図柄の凹の部分に彩色したものですが、単に色が違うだけでなく、上のマンホールの図柄と比べると波の向きが逆になっています。

同じような手法で作られた「白雲と富士」。個人的には、このシックな色合いの富士山がとても好きです。

富士市のマンホールは、汚水の流れる方向が分かるように、富士山の頂上が流れの方向を指しています。 ささやかな豆知識ですが、そうと知ってみると、ああ、こっち側に向かって流れてるんだと改めて納得(笑)

画像は、手前から「富士川」「岩本山」、後方に「富士山」という有名な富士山のスポット写真。 富士市にある「道の駅:富士川楽座」からだと、誰でもこの画像ような富士山を画像に収めることが出来ます(笑)

ちょっと変わった「富士山と湧水井戸」が描かれた蓋は、「木之元神社」の六角井戸を保護する為のマンホール。

マンホールの側には、由来が書かれた説明板と「六角井戸」を祀る祠。

「かぐや姫」が描かれた消火栓。ちなみに富士市では「かぐや姫」は富士山に登って消えると伝えられているそうです。

「かぐや姫」の側溝蓋は、ベージュとモノクロの二種。

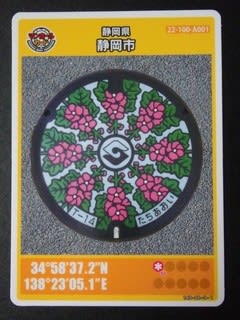

こちらの側溝蓋には、市民の花「バラ」が鮮やかに描かれています。

富士市のマンホールは枚数が多く、残りは明日に。(^-^)

撮影日:2011年11月11日&2016年12月9日