最新の画像[もっと見る]

-

2024年 大阪府河内長野市立長野中学校 コーディネーション1

1ヶ月前

2024年 大阪府河内長野市立長野中学校 コーディネーション1

1ヶ月前

-

2023年8月28日 大阪府東大阪市立石切東小学校 校内研修会

8ヶ月前

2023年8月28日 大阪府東大阪市立石切東小学校 校内研修会

8ヶ月前

-

2023年8月9日 大阪府松原市はーとビュー ユースセミナー2

9ヶ月前

2023年8月9日 大阪府松原市はーとビュー ユースセミナー2

9ヶ月前

-

2023年8月8日 大阪府松原市はーとビュー ユースセミナー1

10ヶ月前

2023年8月8日 大阪府松原市はーとビュー ユースセミナー1

10ヶ月前

-

2023年1月11日 大阪府東大阪市立石切東小学校 校内研修会

1年前

2023年1月11日 大阪府東大阪市立石切東小学校 校内研修会

1年前

-

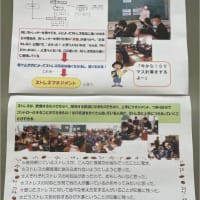

2022年11月4日 奈良県の中学校、O先生のストレスマネジメントの授業

1年前

2022年11月4日 奈良県の中学校、O先生のストレスマネジメントの授業

1年前

-

2022年8月29日 大阪府東大阪市立石切東小学校 コーディネーション

2年前

2022年8月29日 大阪府東大阪市立石切東小学校 コーディネーション

2年前

-

2022年8月2日 三重県四日市市立楠中学校区 学びの一体化全体研修会

2年前

2022年8月2日 三重県四日市市立楠中学校区 学びの一体化全体研修会

2年前

-

2022年7月7日 大阪府松原市子育て支援課 子育てサポーター研修

2年前

2022年7月7日 大阪府松原市子育て支援課 子育てサポーター研修

2年前

-

2022年1月22日 大阪府松原市はーとビュー ユースセミナー②

2年前

2022年1月22日 大阪府松原市はーとビュー ユースセミナー②

2年前

「書籍」カテゴリの最新記事

人間関係プログラム支援プラン集のユーザーの皆様へ! 2018.2.8

人間関係プログラム支援プラン集のユーザーの皆様へ! 2018.2.8 追加プログラム1 「こんなときどうした?」 自己開示 ご質問&コメント

追加プログラム1 「こんなときどうした?」 自己開示 ご質問&コメント 3学年第8時 「セルフプレゼンテーション」 進路選択 ご質問&コメント

3学年第8時 「セルフプレゼンテーション」 進路選択 ご質問&コメント 3学年第7時 「ロールプレイングで面接練習」 進路選択 ご質問&コメント

3学年第7時 「ロールプレイングで面接練習」 進路選択 ご質問&コメント 3学年第6時 「不安やプレッシャーに負けない!」 進路選択 ご質問&コメント

3学年第6時 「不安やプレッシャーに負けない!」 進路選択 ご質問&コメント 3学年第5時 「リフレーミングで短所を長所に」 進路選択 ご質問&コメント

3学年第5時 「リフレーミングで短所を長所に」 進路選択 ご質問&コメント 3学年第4時 「自分の成長時間」 自己管理 ご質問&コメント

3学年第4時 「自分の成長時間」 自己管理 ご質問&コメント 3学年第3時 「MY24hours」 自己管理 ご質問&コメント

3学年第3時 「MY24hours」 自己管理 ご質問&コメント 3学年第2時 「こんな場面に遭遇したら」 コミュニケーション発展 ご質問&コ...

3学年第2時 「こんな場面に遭遇したら」 コミュニケーション発展 ご質問&コ... 3学年第1時 「すごろくトーキング&ドゥーイング」 自己開示 ご質問&コメント

3学年第1時 「すごろくトーキング&ドゥーイング」 自己開示 ご質問&コメント

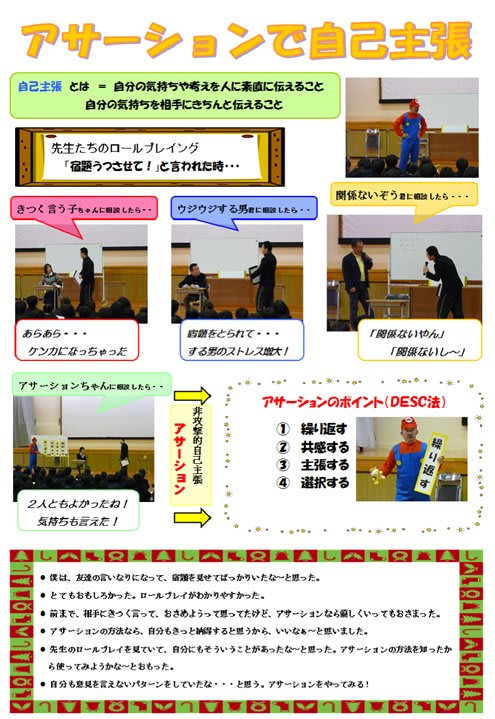

今回、2つのロールプレイから「話の聴き方」の大切さを改めて感じました。聴く側の反応や態度によって、話の方向が大きく変わるんだなぁと思いました。また、ロールプレイを実際に見て考えることで、実際の場面をイメージでき、分かりやすかったです。

今回学んだ話の聴き方は、日常の様々な場面で、役に立つのではないかと思いました。(TANIMOTO)

アサーションロールプレイはほとんど初めて見たので、なるほどな、こうやってワークを進めていくのだな、と思いました。今回特に印象に残っているのは、ロールプレイ1つ目の対応の仕方で、聞き手自身の感情が異なるというところです。頼み事を断られた話し手はもちろん、断った側の聞き手も自分の発言で気分を悪くしてしまうことがあります。DESCを行うことで、相手も自分も気持ちよくコミュニケーションをとれることに気づきました。これはある意味訓練によってどんな人でもできる可能性があることです。私自身ももっとアサーションを勉強していきたいと思いました。(ISHII)

アサーションのロールプレイでは、「くりかえす」の段階に感情対処の目的があることに驚きました。ただ単にくりかえしているように感じていましたが、あの間があることですっと一息つける瞬間があるのは効果的だなと感じました。

また悩み相談では、訊く→聴く→かえすの流れがとても重要だと実際にロールプレイをみて実感しました。(URAKAWA)

アサーションのDESC法をはじめて知りました。

私は自己主張が苦手というか、めんどくさいと思ってしまうことが多く、相手に何かを頼まれたり意見されたりすると、受身的になってしまうことが多いのですが、言葉を繰り返すなど、具体的な方法が知れたので、覚えておきたいと思います。

ロールプレイでもアサーションを行っているパターンのものが一番時間が長かったように、アサーションは時間や労力がかかるものだと思いますが、結果的には自分のことも相手のことも大切に思うコミュニケーションの方法なのだと思いました。(KAJIMOTO)

共感した上で自分の意見を主張することが、自分の気持ちを溜めないためのストレスマネージメントになるのだと気づきました。また、人と関わるときに求めるだけではいけないなと反省しました。

ロールプレイの「宿題見せて」では、宿題を一緒にやるということは、面倒だと感じていました。しかし、教えることで自分の教科に対する理解が深まるし、相手との関わりも深くなるなと感じました。(NISHIO)

ロールプレイにも参加させて頂き、貴重な体験となりました。

アサーティブな関わりや傾聴をするためには、相手を思いやる気持ちが伝わるかどうかが大切なように感じました。

1本目のやんちゃな男の子の役を演じた際に、何が違ったのか考えてみると、「野球好きやもんなぁ」「テストに出るからお前のためにならん」と、無茶を言っている私を理解してくれようとする思いやりの気持ちが伝わってきたなぁと思います。

まあ、2本目のロールプレイを拝見していても、話を聴く先生が相談に来た女の子を理解しようとしている気持ちが伝わった時、話を聴けていると感じました。

質問の仕方、聴き方、方法論はいくらでもありますが、それよりも「あなたのことが知りたい」「あなたのことを一緒に考えたい」という気持ちが伝わるかどうかを大切にして、カウンセリングにも臨みたいなと思います。(NAKAOKA)