古風な表現だが「金に糸目は付けない」という表現がある。

その価値を見いだしたものには、大金をつぎ込むという意味に使われる。

実は、「糸目」とは貨幣単位のひとつであった。

戦国期から江戸初期に流通した金貨の一種に「甲州金」があった。

かつて甲斐(山梨県)には、黒川金山(きんざん)や湯之奥金山などで豊富な埋蔵量があった。

武田信玄の時代には、南蛮渡来の掘削技術や精錬手法を取り入れ、莫大な量の金を産出した。これらの採鉱された金(きん)で、戦国時代最強の武田騎馬軍団をつくり、領土を拡げたのである。この有力な財源として、金貨を鋳造し流通させた。

甲州金は、当初は砂金や金塊の状態であったらしい。

次第に板金(いたがね)、碁石金(ごいしきん)、延金(のべがね)などが造られた。いずれも重量をはかって、その交換価値を算出する秤量貨幣(ひようりようかへい)であった。

その後、武田信玄の時代に、四家に鋳造の特権を与え、鋳造や秤量の技術進歩で、量目(りようめ)(目方、重さ)単位が確立した。

つまり一定の量目単位と形状に鋳造し、表面に一定の価格を表示した計数貨幣となったのである。

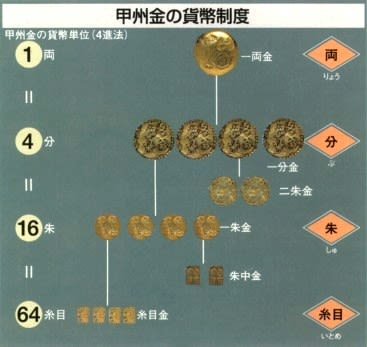

その量目単位は、「四進法」が用いられた。

金1両は、金4匁(もんめ)(15グラム)と定められた。

これを基に1両の4分の1が1分(ぶ)、1分の4分の1が1朱と定められた。

いずれも円形の金貨であった。つまり1朱は1両の16分の1で、0・25匁(=0・94グラム)の金で造られ、その金の量目が正確であった。

その下に「二進法」の方形金貨がある。

1朱の2分の1が朱中(しゆなか)、朱中の2分の1が糸目(いとめ)、糸目の2分の1が小糸目と、七段階に体系化されていた。

つまり「糸目」とは、金0.235gのことである。

7月2日の金相場価格は、グラム当たり 4,335円である。

この価格を強引に「糸目」に引き当てると、1019円に相当する。

ついでながら、歴史的価値を無視すれば、甲州金1両は、6万5千円程度に換算できる。

日本の貨幣は、律令時代に銅銭の「和同開珎(わどうかいちん)」が鋳造されたことがあるが、のちに貨幣経済が十一世紀あたりで一時途絶えた。このため十二世紀後半から、宋銭や明銭などが輸入され流通していた。いずれも円形の銅貨であった。

この甲州金は、江戸時代に入っても、唯一の例外として公認された地方貨幣として、文政年間(1818~1829)まで鋳造や通用が認められ、徳川幕府の貨幣制度でも立派に通用したという。

武田信玄が定めた貨幣制度の四進法は、徳川家康が踏襲し、江戸幕府の貨幣制度に採用されている。それだけ普及していたといえる。

戦国武将では、織田信長が領地経営で経済を重視し、楽市楽座などを設け、先進的な領地経営を行っているが、武田信玄のように、通貨を発行するという考え方は持っていなかった。いかに武田信玄が、経済というものに明るかったかがわかる。

金に「糸目は付けない」の糸目の語源は、この甲州金からきており、金額が小さい象徴である。さらに「太鼓判を捺(お)す」の慣用表現も、この甲州金の量目や形態に由来するといわれている。つまり太鼓判は太鼓形の1両を表し、転じて確実な保証の意を表している。