今回は

リアフェンダー(左)を取りつける。

車体外装フレームの左側に

リアフェンダーを取りつける。

製作をする前に

話しておきましょう。

この

『週刊 インプレッサをつくる』も

今回で待望の3桁突入しました。

これまでに

事件や問題が多数あった

この『インプレッサ』ですが

いつも助言やアドバイスを

してくれるお仲間さんや

僕のブログを読んでくれる人が

暖かい目で見守ってくれたを

有難いと思っております。

まだまだ

『インプレッサ』完成まで

残り10号ですが

節目として感謝の気持ちを

記載致しました m(_ _)m

さて

製作の方に戻り

今回のパーツを見ていきます。

もう

製作をしている人や閲覧してる人は

このパターンの工程は

想像つきますよね(笑)

STEP1

パーツを確認する。

はい

予想通りの確認作業ですね (笑)

この

リアフェンダーが

こんな感じに入るんかなぁ~……って

想像しながら次のSTEPに

いきたいと思います。

STEP2

リアフェンダー(左)を取り付ける。

それでは

車体外装フレームに

リアフェンダーを取り付けます。

結構

上手く位置合わせしないと

ネジを締めるのに

苦労しますので注意しましょう。

これで今回の製作は終了です。

外側から見るとこんな感じです。

次回は

『リアフェンダー(右)を

取り付ける』です。

多分

工程もブログも瞬殺かと思いますが

気になる人は見てくださいね。

さて

今回は残念なお知らせを

しておきますね。

残念とは……作業的な話です。

第98号にて

『カウルパネル』を

車体外装フレームに

取り付けましたよね。

その時に

ボンネットも合わせての画像を

貼って興奮してたと思いますが……

そして

こんな画像もアップしてましたよね。

はい

この上の画像です!!!!!

このときは

興奮して夜も眠れず……じゃなくて

見落としてた所がありました。

お気づきの人は居ますか?

この画像の時は

まだボンネットヒンジのネジを

取り付けていません。

もう一度

画像を見てもらいます。

このボンネットヒンジの

ネジを締めるとき

もしかして

カウルパネルが邪魔じゃない?……って

思ったんだよね ┐(-。-;)┌

多分下側から締めないと思うので

カウルパネル外しての作業に

なるのではないか?……ってね。

次回はデジャブで次々回はスペアタ……

今回は

リヤエキゾーストを組み立てる。

2017年モデルから

軽量なチタン合金製が

採用されている。

さらにこのエキゾーストシステムには

電子制御バルブが搭載され

深夜や早朝の市街地における

低回転走行時の排気音量を抑える。

そして

運転の状況に応じてバルブが開き

パワフルな走りをもたらす。

今までの傾向から

今回のパーツも『漆黒』かと思いきや

シルバーとチタン風?になってた。

あれ?

ちょっと違和感感じましたけど?

僕の記憶違いなら良いのですが

このエキゾーストシステムは

違うような気がするのですが……

あまり詳しくないので

違っていたら恥ずかしいのですが

R35 MY17の純正マフラーって

FUJITSUBOのコレじゃないのか?

知ってる人

コメントくれたら嬉しいです!!!

場合によっては

またブレーキキャリパーの時みたいに

コールセンターに電話して

変更出来るか?……って

連絡しないとですよね。

まぁ…

とりあえずは製作していきます。

STEP1

リヤエキゾースト・右と

リヤエキゾーストカバー・右

こちらは

各刻印がされていますので

間違えようがないと思いますが

気を付けてくださいね。

そして

差し込む順ですが

僕は大きい方の

エキゾーストカバーから

差し込みました。

小さい方から差し込むと

大きい方がうまく差し込めないと

小さい方を外側にずらしてながら

はめ込むらしいので

面倒なので大きい方を先にしました。

STEP2

リヤエキゾースト・左と

リヤエキゾーストカバー・左

こちらも同じように

大きい方から差し込みました。

こうみると

エンジンがハリボテになるので

筒状ではなくぶつ切りになってるのが

悲しいですよね f(^_^;

STEP3

リヤエキゾーストミドルと

リヤエキゾースト

STEP1とSTEP2で組み立てた

リヤエキゾーストを

リヤエキゾーストミドルに

取り付けていきます。

これは取り付けるとき

リヤエキゾーストは

左右で互い違いになりますので

注意してくださいね。

今回はこれで終了です。

………………が

今回はちょっと違和感を感じたので

詳しい人からのコメントを

お待ちしております m(_ _)m

あと

やはりチタン(風)なので

焼き色付けたいところですね (●´ڡ`●)

あと

パッと見は色も付いてて

良い感じですが

バリなどが凄くて

もう少し丁寧な作業出来ないのかな?

そして

今回の漆黒の

リヤエキゾーストホルダーは

取置きとなっています。

次回は

『エンジンルームを

組み立てる(1)』です。

やはり

イーグルモスGT-Rのパーツが

ベースになってるのは

色々問題じゃないのかな?

イーグルモス GT-Rは

2011年モデルなんだよね

┐(-。-;)┌

今回は

ステアリングホイールを

取り付ける。

ステアリングホイールを

取り付けていくのと

ここで念願の『アレ』をします。

今回のパーツは

ステアリングホイールと言うだけあり

『ホイール』と『シャフト』と

『センターカバー』です。

さすが

JEEPのステアリングですね。

大きめなホイールで

『ダイキャスト』となってます。

『インプレッサ』と比べると

かなり大きめなのが分かります。

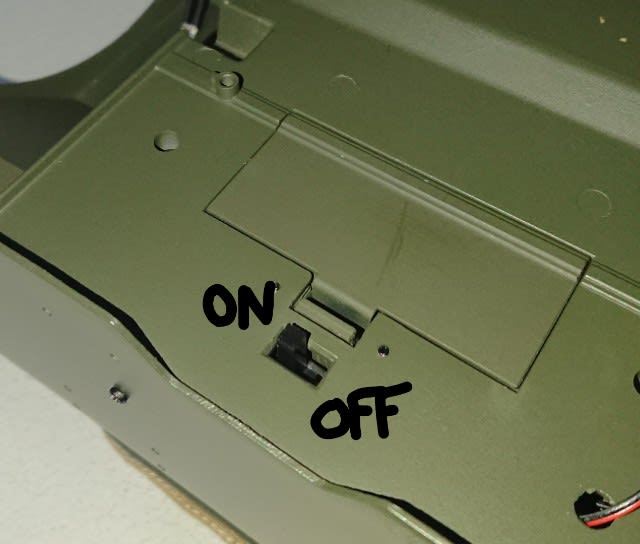

さて

冒頭でも申し上げましたが

ここで『アレ』をします。

『アレ』と言われたら

この状況では

色々想像が付くと思いますが

ボディとフレームの合体では

ありませんよ f(^_^;

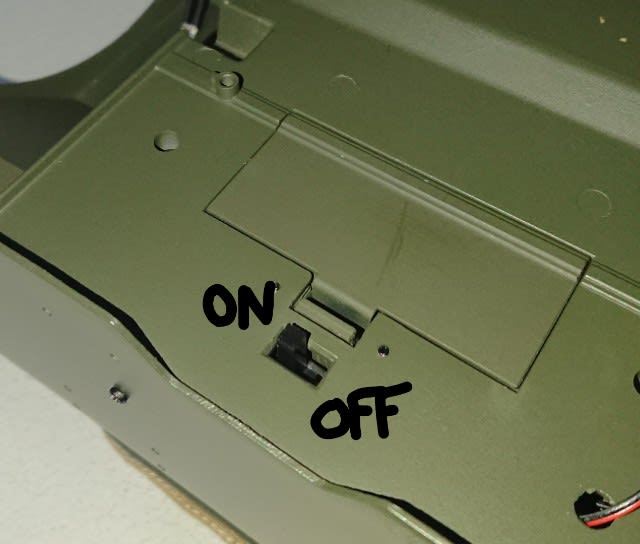

まずは

単4形電池を2本用意して

電池ボックスに入れます。

電池ボックスを閉めて

電源スイッチをONにします。

そして

このまま直置きすると

ボディ下の配線たちが

潰れてしまうので

潰れないように配線を避けて

段差を雑誌で付けてあげます。

もうお気づきですよね。

LEDを取り付けた所の

『点灯確認』です。

素人なので

配線にビビりながら

製作してますので

こういう『点灯確認』を

途中に挟んでくれると助かりますね。

『インプレッサ』の『点灯確認』は

結局現段階『99号』時点でも

組み立てガイドでは

未だにされてませんので

超心配ですよ ┐(-。-;)┌

さて

話は戻りまして

『点灯確認』をしていきます。

まずは

ブレーキペダルを押して

LEDテールライトケーブルの

ライトが点灯するか確認します。

こういう瞬間は

ドキドキしてしまう素人です (笑)

付かなかったらどうしようか?

…………とか

心配事が多くなって……

戯言はいいから

早く確認しろって

閲覧者の声が聞こえました (笑)

まずは

LEDテールライトケーブルは

クリアしました!!!

次に

ライトスイッチケーブルの

スイッチを押して

LEDヘッドライトケーブルと

LEDテールライトケーブルと

ダッシュボードLEDライトケーブルの

ライトが点灯するか確認します。

これは

一気に点灯しますが……

どうやらクリアしました!!!!

そして

最後にこのライトスイッチケーブルの

スイッチをONにした状態で

ブレーキペダルを押すと

なんとLEDテールライトケーブルの

ライトがより明るくなるとの事です。

早速確認します。

確かにより明るくなってますね。

見づらかった人のために

画像を並べて置きますね。

上がスイッチOFF状態で

下がスイッチON状態です。

とりあえずは

『点灯確認』を全クリしたので

一安心しました ε-(´∀`*)ホッ

安心した所で

ステアリングを取り付けていきます。

まずは

ステアリングのシャフトを

ボディの外側から

ファイアウォールの穴に

差し込んでいきます。

通し終えたら

ステアリングホイールを

取りつけます。

………………が

ステアリングシャフトが

太かったのか?

結構ムリムリ押し込んで

ファイアウォールの穴に

差し込んでしまったので

シャフトにキズが付いてた f(^_^;

これから製作する人は

要注意してくださいね。

これで今回の作業は終了です。

『点灯確認』があったので

それなりに今回の製作は

久しぶりに良かったですね (笑)

ボディの全体像はこちらです。

中々雰囲気は出てきました。

ステアリングシャフトのキズが

残念ですが……

それもJEEPならではで

アリなのかな?……って

前向きに考えますね。

次回は

『フレームとボディを

組み合わせる』です。

いよいよ

次回はドッキングですね。

テンション上がる号の連続とは

チマチマと細かい作業してきたので

嬉しいことですね。

………………って

ステアリングのセンターカバーを

取り付けてるの忘れてたわ f(^_^;

このセンターカバーは

ブログアップ後に

取り付けたので安心してください。

今回は

翼端灯(右)の組み立てです。

右主脚を開閉させるための

ギアを組み立てて

右主翼フレームに翼端灯を

はめ込みます。

僕は素人なのですが

いつもこういう配線が

折れ曲がってると不安になりますね。

配線が切れてることは

無いとは思いますが

たまに『そこまで折り曲げるん?』と

思うときが多々あります。

配線が基盤に取り付けてある所も

物によっては甘いところがあり

せっかくのギミックが

可動しないとも限りませんので

この辺もしっかりと付けて欲しい。

………………って

配線の事は何も知らない

素人のボヤキでした(笑)

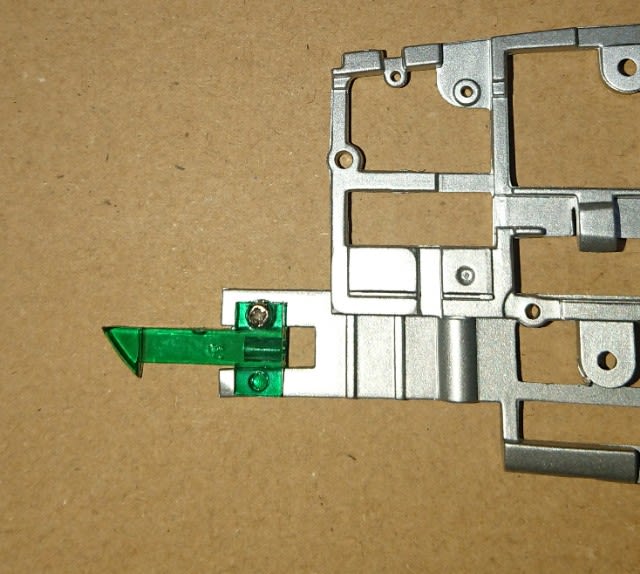

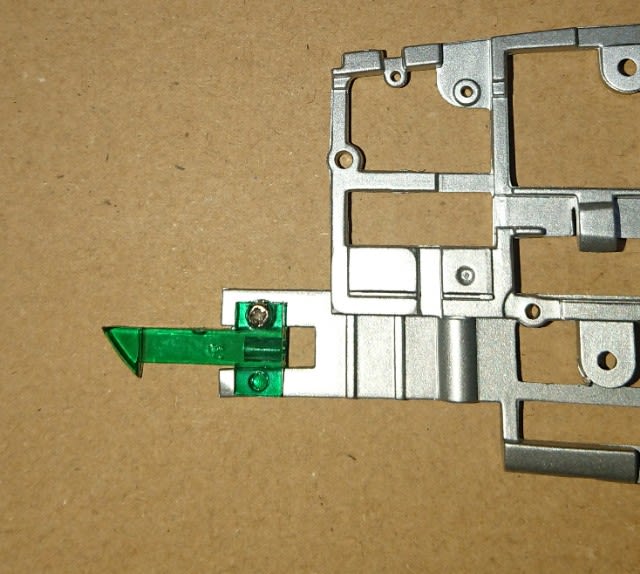

STEP1

ギアの組み立て

ギアにシャフトを差し込みます。

左側の時は

めっちゃ固かったのですが

今回の右側は逆に緩すぎでした。

この個体差が

アシェットには絶対あるよね f(^_^;

そして

このギアは後の号で使用するので

大切に保管しておこう!!……との事。

シャフトが緩い状態で

大切に保管は難しくないか?(笑)

STEP2

翼端灯の取り付け

翼端灯に

目印となる突起があるので

その突起を右主翼フレームに

翼端灯をはめ込みます。

これはちゃんとはめ込まないと

いけないのですが……

突起が大きいのか?

はめ込む穴が小さいのか?

全く入らないよ ┐(-。-;)┌

…………なので

思いっきり力を入れて

はめ込みました。

多分

隙間が空いてたら

後々厄介になりそうだったので

強引に差し込んでみました。

そして

ネジで固定します。

まぁ…

知ってる人はいると思いますが

この翼端灯を見て

『あれ? 左側は赤じゃなかった?』と

不思議に思った人がいるかも

しれませんので簡単に説明します。

↓第32号(左側の翼端灯)

これは

『ナビゲーションライト』と

呼ばれています。

自分から見て右は緑

左は赤というルールになっています。

右は緑の覚え方として

『み』ぎ (右) =『み』どり (緑) です。

何で右は赤じゃないの?……とか

黄色でも良いじゃん!!……って

思ったりするかもですが

これには理由があります。

進路を譲らなければならない

航空機からは相手の赤灯が必ず見え

進路を譲ってもらう航空機からは

相手の緑灯が必ず見えます。

まぁ…

もっと簡単に言えば

2機の航空機が

平面交差するようなルートを

飛行している時は

相手を右手に見る航空機が

進路を譲らなければならない。

つまり

『緑は進んで 赤は止まれ』と言う

信号機と同じ役割ですね。

…………って事だと思ってますが

説明違うぞ!!……って人は

コメントくれると助かります f(^_^;

さて

LEDのコードを差し込み

ネジで固定していきます。

まずは

LEDの位置を合わせます。

そのあとに

コードを差し込んでいきます。

………………が

ここでまたアシェットタイムです!!

組み立てガイドには

このようにわざわざ赤丸付けて

説明しています。

これが

アシェットの優しさなら

こんな優しさならいらないよ!!

そもそも

この赤丸のフレームのところは

下側に配線を潜らせてますが

この通りにセッティングすることは

不可能だからです!!

今ある右主翼フレームを

見てもらうと分かりますが

下側に配線を潜らせなくても

そのまま上側を通す仕組みと

なっているからです。

しかも

完成図を見てもらうと驚愕します。

なぜなら

この組み立てガイドで

製作した完成図がこちらです。

もはや

上側に配線が通っており

組み立てガイドの下側を通すって

説明はどこ行ったんだろうか?

まぁ…

アシェットあるあるなので

ネタで書いてますので受け流しますが

これで迷う人は少なからず

居るとは思いますので

記載しておきます。

製作に戻りますが

先端のLEDを翼端灯に差し込みます。

僕は左側の時は指摘を受けるまで

この差し込みに気づかなかったので

今回は忘れずに付けました f(^_^;

あとは

配線をそれぞれの位置に這わせたら

今回の作業は終了です。

次回は

『右主脚と

九九式二号20mm機銃(右)の

取り付け』です。

最後に

ギアの取置きとかありますので

右主翼フレームが入っていた袋に

まとめて置いておこうと思います。