※昨日の「このブログ(二草庵摘録)の人気記事」第4位に突然浮上してきたため、読み直し、加筆して再掲載させていただきます(^^)/

昨日書店の中を散歩していたら、「宮澤賢治イーハトヴ学事典」(弘文堂)という本があるのに気がついた。ひと昔前の事典みたいに大部で重たい本。しかも高価。賢治ワールドを旅するエンサイクロペディアと銘打ってある。

宮沢賢治のファンは、ディープな世界に沈潜するのがお好きらしい・・・と冷やかしてみたくなるような書物のたたずまいであった。

ところでいまわたしがもっとも入れ込んでいるのが、「オホーツク挽歌」シリーズ中の逸品「青森挽歌」である。

この詩からインスパイアされて、わたし自身過去に何編か詩を書いている。詩は半分はそれを書いたひとの霊感(インスピレーション)に依拠している。その霊感にみちびかれるままに筆を走らせていると、無意識の世界にうもれていたものが目を覚まし、頭脳から、いや・・・指先からあふれ出す。

なぜ「青森挽歌」なのかというと、わたしはこの長編詩こそ、挽歌における賢治の詩的到達点だとひそかに考えているからである。

インパクトのあるすぐれたイメージが、随所にちりばめられている。しかし一方詩の構成は恣意的でわかりいくい要素をもっていて、一筋縄ではいかない。

彼の詩的世界は、リアリズムというよりは、ファンタジックであり、幻想的であり、時間軸は、過去から未来へと単純な一本の線のようには存在しない。表現には各行の前後に思いがけない飛躍がしばしばみられ、大胆な暗喩が、読む者に緊張を強いる。

しかも化学、地質学、天文学、仏教、植物学その他多岐にわたる、賢治特有の用語があり、これは用語集としてまとめられているが、注意してついていかないと、はぐらかされてしまう。

長編詩の場合、一筋縄ではいかないのは、そのあたりに理由がある。

《こんなやみよののはらのなかをゆくときは

客車のまどはみんな水族館の窓になる

(乾いたでんしんばしらの列が

せはしく遷ってゐるらしい

きしゃは銀河系の玲瓏レンズ

巨きな水素のりんごのなかをかけてゐる)

りんごのなかをはしっている

けれどもここはいったいどこの停車場だ)

作品はこのようにしてはじまる。

おそらく賢治は想念とイメージがあふれ出すままに、筆を走らせたのだとおもう。

この詩編の中にははやくも、こんなイメージが顔を出している。

《そこらは青い孔雀のはねでいつぱい》

これは彼の天上のイメージとして、いくつかの他の作品にくり返されている。詩の中で、としは鳥になって北の方角へさったのではないかと考えている。

このイメージは一読して強烈な印象を残す。

《はるかに黄いろの地平線

それはビーアの澱(おり)をよどませ

あやしいよるの 陽炎と

さびしい心意の明滅にまぎれ

水いろ川の水いろ駅

(おそろしいあの水いろの空虚なのだ)

汽車の逆行は希求の同時な相反性

こんなさびしい幻想から

わたくしははやく浮びあがらなければならない》

このあたりに彼の比類ない詩人としての才能がキラキラと輝いていると、わたしは考えている。

(部分)

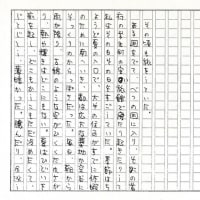

(全体)

これが「青森挽歌」の原稿である。

それにしても、この250行を超える長編詩は多くのなぞをふくんでいて、わたしには近寄りがたいものがあった。なぞがあるから、何度も読み返し、そのなぞに迫りたくなる。

賢治にはシリアスな思想詩人としての側面がある。

作品の中で惑乱しながら自問自答し、イメージはつぎつぎとツイストしていく。

「青森挽歌」にも、他の詩群と同じように、叙事詩、あるいは叙景詩といいたくなるようなエレメントが多分にふくまれている。

彼にとっては、生涯最大の旅を背景としてもっている。それが「オホーツク挽歌」詩群を規模の大きなものにしている。

(宗谷海峡を越える晩は

わたくしは夜どほし甲板に立ち

あたまは具へなく陰湿の霧をかぶり

からだはけがれたねがひにみたし

そしてわたくしはほんたうに挑戦しよう)

たしかにあのときはうなづいたのだ

そしてあんなにつぎのあさまで

胸がほとつてゐたくらゐだから

わたくしたちが死んだといつて泣いたあと

とし子はまだまだこの世かいのからだを感じ

ねつやいたみをはなれたほのかなねむりのなかで

ここでみるやうなゆめをみてゐたかもしれない

そしてわたくしはそれらのしづかな夢幻が

つぎのせかいへつゞくため

明るいいゝ匂のするものだつたことを

どんなにねがふかわからない

原稿を眺めすぐに気が付くことだが、彼はこの詩編を短時間のうちに、一気に書いたに違いない。じっさいに目撃したことと、彼の心が経験したことが、同一の平面上にならべられ、そのため、この詩をわかりにくいものにしている。

賢治はおそらく、悲痛のあまり、妹の死をありのままに受け容れることができなかったのだ。

《そしてわたくしはそれらのしづかな夢幻が

つぎのせかいへつゞくため

明るいいゝ匂のするものだつたことを

どんなにねがふかわからない》

《つぎのせかい》へいってしまったとし子を追って、彼は北へと旅立つ。

現実は幻想と、幻想は現実と陸続きとなっている。原稿を眺めていると「書かずにはいられない」という内的衝迫がいかに激しいものであったか、推測できる。

こういう異様とも思える詩を、わたしは賢治以外、ほとんど知らない。

これに推敲をくわえ、コミュニケーションに配慮した、わかりやすい作品にしてしまうことなど、彼は考えもしなかったろう。他言語にも、翻訳不可能な世界である。

悲しみの底から掴みだした荒々しいナマのことばが、詩人の胸のうちを暴れまわっている。

あらためて紹介するまでもないだろうが、妹トシをめぐる彼の挽歌群は、1922年11月から、1923年12月ころまで、およそ1年間にわたって制作され、「無声慟哭」と「オホーツク挽歌」に分けて「春と修羅」収録されている。

興味深いのは、さきに書かれた「永訣の朝」「松の針」が、起承転結のある、わかりやすい詩になっていること。教科書に採用されるのは、圧倒的にこの2編で、解釈不可能、あるいは困難と思われるイメージの不意の転調はない。

彼の心に、強い自制心が働いていることがそこから見てとれる。

「オホーツク挽歌」は、「青森挽歌」に較べ、さらに長い詩行をもつ、とても難解な詩であ

って、わたし的には、登頂をいくらか諦めているくらいである。

人々とともに暮らさなければならない日常生活にたいする自制心が薄れた心から、奔放なことばが、洪水のように溢れだす。それが「青森挽歌」や「オホーツク挽歌」となっている。

「注文の多い料理店」を読むひとは、彼にはエンターテインメントを書く才能があったことに気がつくだろう。それが彼の「思想詩人」と同居している。

わたしは「青森挽歌」のラストが、はじめどうにも納得できなかった。いまでもそうである。

そこでネット上の資料を検索して、いくつか読んでみた。

ここでは代表的なものを二つあげておく。

「青森挽歌」評釈

http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~houki/kenji/aomoribanka.htm

「宮沢賢治の世界」

http://kenji.hix05.com/kenji10.aomori.html

これらでみるかぎり、「青森挽歌」のラストは、仏教・・・とりわけ法華経に対する帰依の感情から書かれたものということになる。

樺太への旅は、煎じつめるところ、妹としと自分自身を救済するための旅であった・・・ということができるだろう。としの死の向こう側にあるいは隣りに、彼は自分自身の死を視ている。

それがやがて、死にゆく運命をもった人間全体への共感へとつながっていく・・・というふうにして、この「青森挽歌」は幕をとじる。

いのちあるものはやがて死を迎えなければならないが、それを“知っている”のは、人間だけである。

《(みんなむかしからのきやうだいなのだから

けつしてひとりをいのつてはいけない)

ああ わたくしはけつしてさうしませんでした

あいつがなくなつてからあとのよるひる

わたくしはただの一どたりと

あいつだけがいいとこに行けばいいと

さういのりはしなかつたとおもひます》

賢治がここに書き付けたのは、彼自身の祈りのことばである・・・といまなら、わたしもいうことができる。

しかしこういったシリアスな、暗い感情だけで賢治の世界を塗りつぶしてはいけないと、わたしは考えている。

最後におもしろい資料を発見したので、転載させていただこう。

《夏休みにカラフトに行ってきたが、カラフトは、花の匂いがよく

て、とてもよいところだったと言いました。二、三人の人たちの職

場をさがしてくる旅行ということでした。

先生は、この旅行で、生まれてはじめて、あとにも、さきにもな

いことに出会ったんです。友人が料亭に先生を招待して、芸者を呼

んで、さかんな宴会をしたのですね。大騒ぎで飲めや唄えとやった

のでしょう。ところが先生は、そういう方面の芸は、ゼロといった

情けない方です。そこで懐中にあった金を全部お祝儀に芸者にやっ

てしまったのですね。

汽車賃もなくなったので、青森までの切符は買ってもらい、青森

では、何か身の回りのものを売ったりして盛岡まで汽車で帰り、盛

岡からは、花巻まで徒歩旅行というわけです。ほんとうに、行きは

よいよい帰りは辛いで、大名旅行が、乞食旅行になってしまいまし

た。途中二、三回は松の根にやすんで寝たということでしたが、稗

貫郡八幡村ちへ来たときは、ほんとうに眠くなって、ミミトリ川の

近所の田のハセにかかっているのを、敷いたり、かぶったり、ごろ

寝して帰ってきたという話なんですね。》

(農学校時代の教え子晴山氏の回想)

彼は妹の死にとり憑かれ、輾転反側し、ひたすら暗い感情をもてあましながら旅をしていたわけではない。

ここには彼の日常の一端が垣間見えていて、微苦笑をさそわれる。

やや世事にうとい普通の人間としての賢治の面目躍如たるエピソードではないだろうか?

■初出:2015年3月15日

それに一部加筆しています。

(なお、写真は削除したものがあります。)

昨日書店の中を散歩していたら、「宮澤賢治イーハトヴ学事典」(弘文堂)という本があるのに気がついた。ひと昔前の事典みたいに大部で重たい本。しかも高価。賢治ワールドを旅するエンサイクロペディアと銘打ってある。

宮沢賢治のファンは、ディープな世界に沈潜するのがお好きらしい・・・と冷やかしてみたくなるような書物のたたずまいであった。

ところでいまわたしがもっとも入れ込んでいるのが、「オホーツク挽歌」シリーズ中の逸品「青森挽歌」である。

この詩からインスパイアされて、わたし自身過去に何編か詩を書いている。詩は半分はそれを書いたひとの霊感(インスピレーション)に依拠している。その霊感にみちびかれるままに筆を走らせていると、無意識の世界にうもれていたものが目を覚まし、頭脳から、いや・・・指先からあふれ出す。

なぜ「青森挽歌」なのかというと、わたしはこの長編詩こそ、挽歌における賢治の詩的到達点だとひそかに考えているからである。

インパクトのあるすぐれたイメージが、随所にちりばめられている。しかし一方詩の構成は恣意的でわかりいくい要素をもっていて、一筋縄ではいかない。

彼の詩的世界は、リアリズムというよりは、ファンタジックであり、幻想的であり、時間軸は、過去から未来へと単純な一本の線のようには存在しない。表現には各行の前後に思いがけない飛躍がしばしばみられ、大胆な暗喩が、読む者に緊張を強いる。

しかも化学、地質学、天文学、仏教、植物学その他多岐にわたる、賢治特有の用語があり、これは用語集としてまとめられているが、注意してついていかないと、はぐらかされてしまう。

長編詩の場合、一筋縄ではいかないのは、そのあたりに理由がある。

《こんなやみよののはらのなかをゆくときは

客車のまどはみんな水族館の窓になる

(乾いたでんしんばしらの列が

せはしく遷ってゐるらしい

きしゃは銀河系の玲瓏レンズ

巨きな水素のりんごのなかをかけてゐる)

りんごのなかをはしっている

けれどもここはいったいどこの停車場だ)

作品はこのようにしてはじまる。

おそらく賢治は想念とイメージがあふれ出すままに、筆を走らせたのだとおもう。

この詩編の中にははやくも、こんなイメージが顔を出している。

《そこらは青い孔雀のはねでいつぱい》

これは彼の天上のイメージとして、いくつかの他の作品にくり返されている。詩の中で、としは鳥になって北の方角へさったのではないかと考えている。

このイメージは一読して強烈な印象を残す。

《はるかに黄いろの地平線

それはビーアの澱(おり)をよどませ

あやしいよるの 陽炎と

さびしい心意の明滅にまぎれ

水いろ川の水いろ駅

(おそろしいあの水いろの空虚なのだ)

汽車の逆行は希求の同時な相反性

こんなさびしい幻想から

わたくしははやく浮びあがらなければならない》

このあたりに彼の比類ない詩人としての才能がキラキラと輝いていると、わたしは考えている。

(部分)

(全体)

これが「青森挽歌」の原稿である。

それにしても、この250行を超える長編詩は多くのなぞをふくんでいて、わたしには近寄りがたいものがあった。なぞがあるから、何度も読み返し、そのなぞに迫りたくなる。

賢治にはシリアスな思想詩人としての側面がある。

作品の中で惑乱しながら自問自答し、イメージはつぎつぎとツイストしていく。

「青森挽歌」にも、他の詩群と同じように、叙事詩、あるいは叙景詩といいたくなるようなエレメントが多分にふくまれている。

彼にとっては、生涯最大の旅を背景としてもっている。それが「オホーツク挽歌」詩群を規模の大きなものにしている。

(宗谷海峡を越える晩は

わたくしは夜どほし甲板に立ち

あたまは具へなく陰湿の霧をかぶり

からだはけがれたねがひにみたし

そしてわたくしはほんたうに挑戦しよう)

たしかにあのときはうなづいたのだ

そしてあんなにつぎのあさまで

胸がほとつてゐたくらゐだから

わたくしたちが死んだといつて泣いたあと

とし子はまだまだこの世かいのからだを感じ

ねつやいたみをはなれたほのかなねむりのなかで

ここでみるやうなゆめをみてゐたかもしれない

そしてわたくしはそれらのしづかな夢幻が

つぎのせかいへつゞくため

明るいいゝ匂のするものだつたことを

どんなにねがふかわからない

原稿を眺めすぐに気が付くことだが、彼はこの詩編を短時間のうちに、一気に書いたに違いない。じっさいに目撃したことと、彼の心が経験したことが、同一の平面上にならべられ、そのため、この詩をわかりにくいものにしている。

賢治はおそらく、悲痛のあまり、妹の死をありのままに受け容れることができなかったのだ。

《そしてわたくしはそれらのしづかな夢幻が

つぎのせかいへつゞくため

明るいいゝ匂のするものだつたことを

どんなにねがふかわからない》

《つぎのせかい》へいってしまったとし子を追って、彼は北へと旅立つ。

現実は幻想と、幻想は現実と陸続きとなっている。原稿を眺めていると「書かずにはいられない」という内的衝迫がいかに激しいものであったか、推測できる。

こういう異様とも思える詩を、わたしは賢治以外、ほとんど知らない。

これに推敲をくわえ、コミュニケーションに配慮した、わかりやすい作品にしてしまうことなど、彼は考えもしなかったろう。他言語にも、翻訳不可能な世界である。

悲しみの底から掴みだした荒々しいナマのことばが、詩人の胸のうちを暴れまわっている。

あらためて紹介するまでもないだろうが、妹トシをめぐる彼の挽歌群は、1922年11月から、1923年12月ころまで、およそ1年間にわたって制作され、「無声慟哭」と「オホーツク挽歌」に分けて「春と修羅」収録されている。

興味深いのは、さきに書かれた「永訣の朝」「松の針」が、起承転結のある、わかりやすい詩になっていること。教科書に採用されるのは、圧倒的にこの2編で、解釈不可能、あるいは困難と思われるイメージの不意の転調はない。

彼の心に、強い自制心が働いていることがそこから見てとれる。

「オホーツク挽歌」は、「青森挽歌」に較べ、さらに長い詩行をもつ、とても難解な詩であ

って、わたし的には、登頂をいくらか諦めているくらいである。

人々とともに暮らさなければならない日常生活にたいする自制心が薄れた心から、奔放なことばが、洪水のように溢れだす。それが「青森挽歌」や「オホーツク挽歌」となっている。

「注文の多い料理店」を読むひとは、彼にはエンターテインメントを書く才能があったことに気がつくだろう。それが彼の「思想詩人」と同居している。

わたしは「青森挽歌」のラストが、はじめどうにも納得できなかった。いまでもそうである。

そこでネット上の資料を検索して、いくつか読んでみた。

ここでは代表的なものを二つあげておく。

「青森挽歌」評釈

http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~houki/kenji/aomoribanka.htm

「宮沢賢治の世界」

http://kenji.hix05.com/kenji10.aomori.html

これらでみるかぎり、「青森挽歌」のラストは、仏教・・・とりわけ法華経に対する帰依の感情から書かれたものということになる。

樺太への旅は、煎じつめるところ、妹としと自分自身を救済するための旅であった・・・ということができるだろう。としの死の向こう側にあるいは隣りに、彼は自分自身の死を視ている。

それがやがて、死にゆく運命をもった人間全体への共感へとつながっていく・・・というふうにして、この「青森挽歌」は幕をとじる。

いのちあるものはやがて死を迎えなければならないが、それを“知っている”のは、人間だけである。

《(みんなむかしからのきやうだいなのだから

けつしてひとりをいのつてはいけない)

ああ わたくしはけつしてさうしませんでした

あいつがなくなつてからあとのよるひる

わたくしはただの一どたりと

あいつだけがいいとこに行けばいいと

さういのりはしなかつたとおもひます》

賢治がここに書き付けたのは、彼自身の祈りのことばである・・・といまなら、わたしもいうことができる。

しかしこういったシリアスな、暗い感情だけで賢治の世界を塗りつぶしてはいけないと、わたしは考えている。

最後におもしろい資料を発見したので、転載させていただこう。

《夏休みにカラフトに行ってきたが、カラフトは、花の匂いがよく

て、とてもよいところだったと言いました。二、三人の人たちの職

場をさがしてくる旅行ということでした。

先生は、この旅行で、生まれてはじめて、あとにも、さきにもな

いことに出会ったんです。友人が料亭に先生を招待して、芸者を呼

んで、さかんな宴会をしたのですね。大騒ぎで飲めや唄えとやった

のでしょう。ところが先生は、そういう方面の芸は、ゼロといった

情けない方です。そこで懐中にあった金を全部お祝儀に芸者にやっ

てしまったのですね。

汽車賃もなくなったので、青森までの切符は買ってもらい、青森

では、何か身の回りのものを売ったりして盛岡まで汽車で帰り、盛

岡からは、花巻まで徒歩旅行というわけです。ほんとうに、行きは

よいよい帰りは辛いで、大名旅行が、乞食旅行になってしまいまし

た。途中二、三回は松の根にやすんで寝たということでしたが、稗

貫郡八幡村ちへ来たときは、ほんとうに眠くなって、ミミトリ川の

近所の田のハセにかかっているのを、敷いたり、かぶったり、ごろ

寝して帰ってきたという話なんですね。》

(農学校時代の教え子晴山氏の回想)

彼は妹の死にとり憑かれ、輾転反側し、ひたすら暗い感情をもてあましながら旅をしていたわけではない。

ここには彼の日常の一端が垣間見えていて、微苦笑をさそわれる。

やや世事にうとい普通の人間としての賢治の面目躍如たるエピソードではないだろうか?

■初出:2015年3月15日

それに一部加筆しています。

(なお、写真は削除したものがあります。)