「声は触覚的だ」

生まれた瞬間から赤ん坊をあやす母親の声は、スキンシップとしての喃語で、脳と同時にからだ全体に働きかける。愛のこめられた声によって言葉を知り、言葉を覚えていく。

「声は触覚的だ」と谷川俊太郎さんが言われていた(『声の力 歌・語り・子ども』河合隼雄 阪田寛夫 谷川俊太郎 池田直樹)。

言葉を音として、声として、耳と口を通して覚える。わらべ歌も昔語りも、声にその源をもつ。

声の持つ不思議な力。

アメリカでは、「読みきかせ」よりも、自分の体が覚えた話の「語り聞かせ」の方がはるかに聴衆を捉えるという話もあった。

「人間に生まれてきて誰に教わらないでも一緒に歌えるのがわらべ歌だ」とは阪田寛夫さん。

日本で生まれ、4年半近くを日本で暮らした孫のLukasが知るわらべ歌は何だろうか。「かごめかごめ」など歌っていただろうか。

♪とんぼのめがねは みずいろめがね

あーおい おそらをとんだからー とんだからーーー

保育所に通うようになって、大きな声で歌っていた。

一緒に歌うと「えっ!? 知ってるの?」と驚かれたものだ。

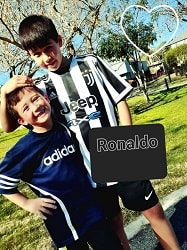

そんな彼が1年生になって合唱部に「はいった」と言った。確かに言った。

「そうなん、合唱部に入ったのね? そりゃいいわあ、いいねえ」

すかさず母親の声が聞こえてきた。

「えっ、はいったの!?」って。

昨年末の合唱祭で壇上で歌った楽しさもあったのだろうが、クラスで一人声を上げて歌っていることがあるらしい。

なんでもいいの、いろいろ体験してほしいなあと外野は勝手に望んでいる。

「合唱部のルーカス」を楽しみたい。

リレーメンバー

リレーメンバー