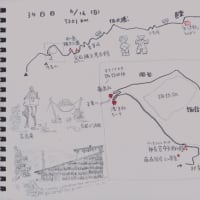

作家司馬遼太郎は、終戦のそのとき、栃木県の佐野にいた。

日本陸軍、戦車第一連隊第五中隊の小隊長であった。

当時、アメリカ軍との本土決戦にそなえて、大陸から移動してきた戦車部隊が佐野に駐屯しており、若き青年将校・福田定一少尉(司馬遼太郎)もその部隊のひとりであった。

戦後、作家として名を成した司馬さんは、胸躍らされる幾多の歴史小説を書き、多くのエッセイ・対談、紀行文を残している。

日本の歴史への造詣はことのほか深く、源平も、戦国も、幕末も、明治も、あれほど持論を述べておられた司馬さんであったが、太平洋戦争のことととなると筆が鈍った。

間違いなくご自分の強い意見があったはずなのに、誰かに遠慮していたのか、それとも、まだあの戦争を語るには時期尚早と封印していたのか。

とにかく司馬さんのなかで、それまでの日本の指導者と比べれば、太平洋戦争の指導者たちに対しての評価は辛辣だ。

まったく語らなかったわけではなかったが、重い口を開けば、なぜ日本人がこんな無駄な戦をしたのかと、でてくる言葉は批判ばかりだった。

なかでも、『轢っ殺してゆけ』の一件は有名な話。(『司馬遼太郎が考えたこと2』「百年の単位」、『司馬遼太郎が考えたこと6』「石鳥居の垢」など)

いよいよアメリカ軍が本土上陸してくることが現実味をおびてきたころ、大本営からきた参謀に誰かが質問した。

「敵が上陸してきた場合、出撃するわれわれの行く先には、多くの人民が道にあふれていると思われるが、どうしたらいいのか」と。

参謀は、しばし間をおき、「轢っ殺してゆけ」と言ったらしい。

その場でその言葉を聞いた司馬さんは、

『(やめた)と思った。日本人のために戦っているはずの軍隊が、味方を轢き殺すという論理はどこからうまれるのか。』と嘆いた。

結局、アメリカ軍の本土上陸はなかった。上陸するまでもなく日本が息絶えたからだ。

あれだけの空爆、原爆投下による数多くの民間人殺戮があれば、降参するしかなかった。

司馬さんはよく、ご自分の作家としての原点は1945年だと語っていた。自分の作品を『22歳の自分への手紙』とも語っていた。

つまり、終戦時に司馬さん自身が感じた、昔の日本人はこうじゃなかったのではという疑問への答えを生涯ずっと書き続けていたわけだ。

そして僕は、その負の記憶として、この佐野での終戦体験が心の重石となっていたのではないかと考えていた。

あれほど好意的に印象を語っていた佐野の町を、忌むべき記憶の地として封印し、敬遠していたのではないかと。

そう考えていた理由のひとつとして、司馬さんは戦後一度として佐野を訪れていないのだから。

その佐野の町で、司馬遼太郎文学碑が建立されたのは2009年5月のこと。

場所は、司馬さんたちが駐屯していた小学校(植野国民学校)の近くにある、地区公民館の敷地内で、ここはかつて、中隊長が寄宿していた島田邸があった。

碑文は、佐野の町の露地をとても清潔で静かと褒め、気に入っている内容である。(『司馬遼太郎が考えたこと10』「私の関東地図」から抜粋してある)

ずっと、一度訪れてみたいと気にしつつ、ようやく先日機会を得た。

植野地区公民館

植野地区公民館

その駐車場の奥にある文学碑

その駐車場の奥にある文学碑

公民館前の露地からは、小学校がすぐ目の前に見える。

公民館前の露地からは、小学校がすぐ目の前に見える。

北を向く。たぶん、当時はもっと狭い路地だったろう。

北を向く。たぶん、当時はもっと狭い路地だったろう。

現在の植野小学校。

現在の植野小学校。

すずかけの大木は、大正3年植樹。司馬さんも毎日見上げていたのだろう。

赤城神社。

赤城神社。

小学校から南に数百m。司馬さんの隊は、この神社の境内に戦車を隠していた。いまでもうっそうとした森に囲まれている。

なお、駅前にももうひとつ文学碑がある。

駅前ロータリー、噴水脇にある。この日は、地元の「さの秀郷まつり」の日だった。

駅前ロータリー、噴水脇にある。この日は、地元の「さの秀郷まつり」の日だった。

文学碑建立の数年前には、地元小学校の校長もつとめた早乙女務氏が、終戦時の司馬さんの周辺を丹念に調べあげ、『あの夏の司馬遼太郎』というた本を出していた。

本のなかの司馬さんは、とても軍人とはおもえぬ穏やかな人物として記録されている。

いや、司馬さんだけでなく、この部隊の兵隊さんは皆そうだったようだ。

かれらの集合写真が残っていて、皆一様にしかめっつらである。

それはかしこまった表情をしていただけで、実際の彼らは、よく民家に遊びに行ったりしていたくらい友好的だったようだ。

近所の子供たちとも交流があった。なにより、子供たちにとっては憧れの存在だった。

憧れになるということは、司馬さんたちが軍人らしい品格をもち規律正しい模範だった証拠であろう。

この人たちがいるのだから、町は大丈夫だという信頼があったとも言う。(残念ながらそれは、当時の日本陸軍の戦車の実力からして妄想でしかなかったが)

終戦後、この戦車部隊は、どうやらほかの地での部隊とは違っていたようで、とりわけ混乱は見られなかった。

それどころか、子供たちは何人も、アメリカ軍に引き渡す前の戦車に乗せてもらったりしている。

復員までのおよそ一ヶ月、兵隊たちは慰労会に招かれたりもしている。

何人かは、佐野の女性と結婚もし、佐野に永住した者さえいる。

地元の方の日記にも、「兵隊というよりも書生」さん、「仲のよい学生」さんのようだったともあるくらいなのだ。

司馬さんのいた部隊が、住民と良好な関係を保っていた何よりの証拠だろう。

だからこそ、司馬さん自身の記憶も、佐野という町に好意的だったのだ。

なのに、司馬さんは、戦友会が会合を佐野でやろうといっても反対し、佐野から講演の依頼があっても断っていた。

だけどその理由は、本を読む前までの僕が思っていた負の記憶ではなかったのだ。

司馬さんは、戦中の佐野の町並みが好きだった。

佐野の人々の気質が好きだった。

だけど、戦後復興をした佐野の町が区画整理、宅地造成を繰り返し、当時の面影をなくしてしまっているのを知っていた。

好きだった佐野の町が変わってしまったからこそ、行きたがらなかったのだ。

行かなければ、閉じたまぶたには往時の露地の風景が映る。

それは、小学校と高校を木造校舎で過ごした僕にとって、いまはもうどちらもコンクリートに建て替えられている校舎を見たくない心境と同じなのだろう。

司馬さんは、「街道をゆく」を書き続けながら、最後は佐野を訪れたいと考えていたという。

日本の歴史を自分の視点で洗い直し、各地をくまなく歩き、その最後の地に自分の原点で締めくくりたいと願っていたのだ。

結局、司馬さんの『街道をゆく』は、濃尾参州記の未完をもって絶筆となった。

佐野は、俵藤太が拠点とした地であり、佐野源左衛門常世の「鉢の木」の故事もあり、茶器でならした天明鋳物の産地であり、近くには万葉集に詠われたみかも山もある。

足利も近けりゃ、川向こうには新田の地。そこは、徳川家の所縁の地でもある。

そんな北関東、佐野周辺を、司馬さんがどんな文章で紹介してくれたのか。それが叶わないことをとても残念に思う。

植野地区公民館

植野地区公民館 その駐車場の奥にある文学碑

その駐車場の奥にある文学碑 公民館前の露地からは、小学校がすぐ目の前に見える。

公民館前の露地からは、小学校がすぐ目の前に見える。 北を向く。たぶん、当時はもっと狭い路地だったろう。

北を向く。たぶん、当時はもっと狭い路地だったろう。 現在の植野小学校。

現在の植野小学校。 赤城神社。

赤城神社。 駅前ロータリー、噴水脇にある。この日は、地元の「さの秀郷まつり」の日だった。

駅前ロータリー、噴水脇にある。この日は、地元の「さの秀郷まつり」の日だった。

参謀は、しばし間をおき、「轢っ殺してゆけ」と言ったらしい。

その場でその言葉を聞いた司馬さんは、

『(やめた)と思った。日本人のために戦っているはずの軍隊が、味方を轢き殺すという論理はどこからうまれるのか。』と嘆いた。

心にグサッと刺さりました。

今の日本は右だの左だの。保守だのリベラルだの。手段は違えど目指す先は戦争回避のはずなのですが。この先の日本に待ち受けるものが戦争だと予感めいた事を思ってしまいます。

どう理由をつけたって、いい戦争なんてものは本来ないのです。

今の時代、戦争をはじめたらどういう結末を迎えるのか、鉄砲・弓矢の時代じゃあるまいし、想像するだけでぞっとします。

国家として譲れない一線はありますが、固執するばかりではなく、こちらの主張と相手の要求をどう折り合いをつけるか、そこを粘り強く交渉するのが、外交というものでしょう。

日本人が苦手な分野ではありますが。

身内の悲しむ姿を思い浮かべれば、泥水をすするような苦労さえできるはずです。

この記事はもう5年も前のもので、あらためて思い出しながら読み直しました。小学生だったおさきょんさんにとって、あのすずかけの大木が忘れられないのは当然なことだと思います。

ご存じではないかもしれませんが、じつはこの木、昨年(2017)、空洞が見つかり惜しまれながら伐採されたそうです。https://www.sankei.com/premium/news/170225/prm1702250019-n1.html

たしかに、倒木の危険がある以上、そのままにしてくことはできなかったのでしょう。

ちなみに、小学校のホームページには伐採風景がアップされていました。

本文ではなく、右下の「校木すずかけの木コーナーの記事です。見つからないときはホームページ内で検索してみてください。http://www.schoolnet-sano.ed.jp/ueno-e/index.php?key=jo0598pr8-111#_111

ただ、こうして紹介は致しましたが、伐採作業の記事は読まない方がいいのかもしれません。なぜならば、伐られた写真を見ない限りは、まだすずかけの木はあの校庭の真ん中にそびえた記憶のままでしょうから。まるで、司馬さんが佐野を再訪しなかった理由と同じで。

素敵な思い出をどうぞ大切にしてください。