假字用格のこと、大かた天暦のころより以往の書どもは、みな正しくして、伊韋 延惠 於袁の音、又下に連れる、波比布閇本と、阿伊宇延於 和韋宇惠袁とのたぐひ、みだれ誤りたること一もなし、其はみな恒に口にいふ語の音に、差別ありけるから、物に書にも、おのづからその仮字の差別は有りけるなり、

【然るを、語の音は、古も差別はなかりしを、ただ假字のうへにて、書分たるのみなりと思ふは、いみじきひがことなり、もし語の音に差別なくば、何によりてかは、假字を書分ることのあらむ、そのかみ此書と彼書と、假字のたがへることなくして、みなおのづからに同じきを以ても、語音にもとより差別ありしことを知べし、

かくて中昔より、やうやくに右の音どもおの/\亂れて、一になれるから、物に書にも、その別なくなりて、一音に、二ともの假字ありて、其は無用なる如くになむなれりけるを、其後に京極中納言定家卿、歌書の假字づかひを定めらる、これより世にかなづかひといふこと始りき、

然れども、當時(ソノカミ)既く人の語音別らず、又古書にも依らずて、心もて定められつる故にその假字づがひは、古のさだまりとは、いたく異なり。

然るを其後の歌人の思へらくは、古は假字の差別なかりしを、たゞ彼卿なむ、始めて定め給へると思ふめり。

又近き世に至りては、たゞ音の輕重を以て辨ふべし、といふ説などもあれど、みな古を知らぬ妄言なり。

こゝに難波に契沖といひし僧ぞ、古書をよく考へて古の假字づかひの正しかりしことをば、始めて見得たりし、

凡て古學(イニシヘマナビ)の道は此僧よりぞ、かつ%\も開け初ける。

いとも/\有がたき功になむ有ける。】

かくて其正しき書どもの中に此記と書紀と萬葉集とは、殊に正しきを、其中にも、此記は又殊に正しきなり、

いでそのさまを委曲(ツバラカ)に云むには、まづ續紀より以來の書どもの假字は、清濁分れず、【濁音の所に、清音假字を用ひたるのみならず清音に濁音字をもまじへ用ひたり】

又音と訓とを雜へ用ひたるは、此記書紀萬葉は清濁を分てり、

【此記及書紀萬葉の假字、清濁を分てるにつきてなほ人の疑ふことあり、今つばらかに辨へむ、

そはまづ後世には濁る言を、古は清ていへるも多しと見えて、山の枕詞のあしひき、又宮人(ミヤヒト)などのヒ、嶋つ鳥家つ鳥などのトのたぐひ、古書どもには、いづれも/\清音の假字をのみ用ひて、濁音なるはなし、なほ此類多し、

又後世には清む言に、濁音の假字をのみ用ひたるも多し、

これらは、假字づかひのみだりなるにはあらず、古と後世と、言の清濁の變れるなれば、今の心をもて、ゆくりなく疑ふべきにあらず、

又そのほかに、言の首など、決めて清音なるべき處にも、濁音の假字を用ひたることも、いとまれ/\にはあるは、おのづからとりはづして誤れるもあるか、又後に寫し誤れるもあるべし、

されど此記には殊に此(ノ)(タガ)違ひはいと/\まれにして、惣(スベ)ての中にわづかに二十ばかりならでは見えざる、

其中に十ばかりは婆字なるを、その八は、一本には波と作れば、のこり二三の婆も、もとは波なりしことしられたり、

然れば、記中まさしく清濁の違へりと見ゆるは、たゞ十ばかりには過ずして、其餘幾百かある清濁は、みな正しく分れたるものに、いと/\まれなる方になづみて、なべてを疑ふべきことかは、

さて書紀は、此記に比ぶれば、清濁の違へることいと多し、こはいといふかしきことなり。

然れども又、全くこれを分(ワカ)たず、淆(マジヘ)用ひたるものにはあらず、凡(スベ)ては正しく分れたれば、かの後の全く混(マジヘ)用ひたる書どものなみにはあらず、

さて又萬葉は、此記に比(クラ)ぶれば、違へるところもやゝ多けれども、書紀に比(クラ)ぶれば、違ひはいと少(スクナ)くしてすべて清濁正しく用ひ分たるさまなり。

これらの差別に、その用ひたる假字どもを、一毎にあまねく考へ合せて、知べきことなり、

たゞ大よそに見ては、くはしきことは、知がたかるべきものぞ】

其中に萬葉の假字は、音訓まじはれるを、【但し萬葉の書法は、まさしき假字の例には云がたき事あり、なほ種々あやしき書ざま多ければなり】此記と書紀とは、音のみを取て、訓を用ひたるは一もなし、これぞ正しき假字なりける、【訓を取とは、木止三女井の類なり、此記と書紀には、かゝるたぐひの假字あることなし、書紀允恭御巻歌に、迹津二字あるは、共に寫し誤れるものなり、又苫字を多く用ひたる、是も苔を誤れるなり、こはタイの音の字なるを、トに用ひたる例は、廼をノに、廼をドに、耐をドに用ひたると同じ、此格他音にも多し、なほ書紀の假字、今本、字を誤り讀を誤れる多し、委くは別に論ひてむ】

然るに書紀は、漢音呉音をまじへ用ひ、又一字を三音四音にも、通はし用ひたる故に、いとまぎらはしくして、讀を誤ること常(ツネ)多きに、此記は、呉音をのみ取て、一も漢音を取らず、【帝をテに、禮をレに用るも、漢音のテイレイにはあらず、呉音のタイライなり、そは愛をエに、賣米をメに用ると同格なり、書紀にも、此格の假字あり、開(カイ)階(カイ)をケに、細(サイ)をセに、珮背をへに用ひたる是なり、さて用字は、呉音はユウにして、ヨウは漢音なるに、ヨの假字に用ひたるは、此字古は、呉音もヨウとせるにや、書紀にも萬葉にも、ヨの假字にのみ用ひて、ユに用ひたる例なし】

又一字をば、唯一音に用ひて、二音三音に通はし用ひたることなし、【宜をギともよみ、用をユともよむたぐひは、みなひがことなり】又入聲字を用ひたることをさ/\無し、たゞオに意字を用ひたるは、入聲なり、【是は億字の偏を省きたるものなり、古は偏を省きて書例多し、此事傳十之巻呉公の下に委云べし、億憶なとをも、書紀にオの假字に用ひたり、又意字に億の音もあり、臆に通ふこともあれども、正音をおきて、傍音を取べきにあらず、たゞ億の偏を省ける物とすべし】

又いとまれに、シに色字、カに甲字、ブに服字を書ることあり、これらは由あり、そは必下に其韻の通音の連きたる處にあり、【色字は、人名に色許と連きたるにのみある、色の韻はキにして、許は其通音なり、甲字は、甲斐と連きたる言にのみ書る、甲の韻はフにして、斐は其通音なり、服字は、地名伊服岐とあるのみなる、服の韻はクにして、岐は其通音なり、おほかたこれらにても、古人の假字づかひの、いと厳なりしことをしるべし】此外吉備吉師の吉字あれども、國名又姓なれば、正しき假字の例とは、いさゝか異なり、【故に吉備も、歌には岐備とかけり、凡て歌と訓注とぞ、正しき假字の例には有ける】

さて又同音の中にも、其言に随ひて、用る假字異にして、各定まれること多くあり、其例をいはば、コの假字には、普く許古二字を用ひたる中に、子には古字をのみ書て、許を書ることなく、【彦壮士などのコも同じ】メの假字には、普く米賣二字を用ひたる中に、女には賣字をのみ書て、米字を書ることなく、【姫処女などのメも同じ】キには、伎岐紀を普く用ひたる中に、木城には紀をのみ書て、伎岐をかゝず、トには登斗刀を普く用ひたる中に、戸太問のトには、斗刀をのみ書て、登をかゝず、ミには美微を普く用ひたる中に、神のミ木草の實には、微をのみ書て、美を書ず、モには毛母を普く用ひたる中に、妹百雲などのモには、毛をのみ書て、母をかゝず、ヒには、比肥を普く用ひたる中に、火には肥をのみ書て、比をかゝず、生のヒには、斐をのみ書て、比肥をかゝず、ビには、備毘を用ひたる中に、彦姫のヒの濁には、毘をのみ書て、備を書ず、ケには、気祁を用ひたる中に、別のケには、氣をのみ書て、祁を書ず、辭のケリのケには、祁をのみ書て、気をかゝず、ギには、藝を普く用ひたるに、過祷のギには、疑字をのみ書て、藝を書ず、ソには曽蘇を用ひたる中に、虚空のソには、蘇をのみ書て、曾をかゝず、ヨには、余與用を用ひたる中に、自の意のヨには、用をのみ書て、余與をかゝず、ヌには、奴怒を普く用ひたる中に、野角忍篠楽など、後世はノといふヌには、怒をのみ書て、奴をかゝず、右は記中に同言の數処に出たるを試て、此彼挙たるのみなり、此類の定まり、なほ餘にも多かり、此は此記のみならず、書紀萬葉などの假字にも、此定まりほの%\見えたれど、其はいまだ偏(アマネ)くもえ験(コロ)ず、なほこまかに考ふべきことなり、然れども、此記の正しく精しきには及ばざるものぞ、抑此事は、人のいまだ得見顕さぬことなるを、己(オノレ)始て見得たるに、凡て古語を解(ト)く助(スケ)となること、いと多きぞかし、

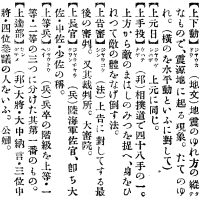

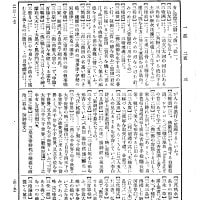

板本画像

【然るを、語の音は、古も差別はなかりしを、ただ假字のうへにて、書分たるのみなりと思ふは、いみじきひがことなり、もし語の音に差別なくば、何によりてかは、假字を書分ることのあらむ、そのかみ此書と彼書と、假字のたがへることなくして、みなおのづからに同じきを以ても、語音にもとより差別ありしことを知べし、

かくて中昔より、やうやくに右の音どもおの/\亂れて、一になれるから、物に書にも、その別なくなりて、一音に、二ともの假字ありて、其は無用なる如くになむなれりけるを、其後に京極中納言定家卿、歌書の假字づかひを定めらる、これより世にかなづかひといふこと始りき、

然れども、當時(ソノカミ)既く人の語音別らず、又古書にも依らずて、心もて定められつる故にその假字づがひは、古のさだまりとは、いたく異なり。

然るを其後の歌人の思へらくは、古は假字の差別なかりしを、たゞ彼卿なむ、始めて定め給へると思ふめり。

又近き世に至りては、たゞ音の輕重を以て辨ふべし、といふ説などもあれど、みな古を知らぬ妄言なり。

こゝに難波に契沖といひし僧ぞ、古書をよく考へて古の假字づかひの正しかりしことをば、始めて見得たりし、

凡て古學(イニシヘマナビ)の道は此僧よりぞ、かつ%\も開け初ける。

いとも/\有がたき功になむ有ける。】

かくて其正しき書どもの中に此記と書紀と萬葉集とは、殊に正しきを、其中にも、此記は又殊に正しきなり、

いでそのさまを委曲(ツバラカ)に云むには、まづ續紀より以來の書どもの假字は、清濁分れず、【濁音の所に、清音假字を用ひたるのみならず清音に濁音字をもまじへ用ひたり】

又音と訓とを雜へ用ひたるは、此記書紀萬葉は清濁を分てり、

【此記及書紀萬葉の假字、清濁を分てるにつきてなほ人の疑ふことあり、今つばらかに辨へむ、

そはまづ後世には濁る言を、古は清ていへるも多しと見えて、山の枕詞のあしひき、又宮人(ミヤヒト)などのヒ、嶋つ鳥家つ鳥などのトのたぐひ、古書どもには、いづれも/\清音の假字をのみ用ひて、濁音なるはなし、なほ此類多し、

又後世には清む言に、濁音の假字をのみ用ひたるも多し、

これらは、假字づかひのみだりなるにはあらず、古と後世と、言の清濁の變れるなれば、今の心をもて、ゆくりなく疑ふべきにあらず、

又そのほかに、言の首など、決めて清音なるべき處にも、濁音の假字を用ひたることも、いとまれ/\にはあるは、おのづからとりはづして誤れるもあるか、又後に寫し誤れるもあるべし、

されど此記には殊に此(ノ)(タガ)違ひはいと/\まれにして、惣(スベ)ての中にわづかに二十ばかりならでは見えざる、

其中に十ばかりは婆字なるを、その八は、一本には波と作れば、のこり二三の婆も、もとは波なりしことしられたり、

然れば、記中まさしく清濁の違へりと見ゆるは、たゞ十ばかりには過ずして、其餘幾百かある清濁は、みな正しく分れたるものに、いと/\まれなる方になづみて、なべてを疑ふべきことかは、

さて書紀は、此記に比ぶれば、清濁の違へることいと多し、こはいといふかしきことなり。

然れども又、全くこれを分(ワカ)たず、淆(マジヘ)用ひたるものにはあらず、凡(スベ)ては正しく分れたれば、かの後の全く混(マジヘ)用ひたる書どものなみにはあらず、

さて又萬葉は、此記に比(クラ)ぶれば、違へるところもやゝ多けれども、書紀に比(クラ)ぶれば、違ひはいと少(スクナ)くしてすべて清濁正しく用ひ分たるさまなり。

これらの差別に、その用ひたる假字どもを、一毎にあまねく考へ合せて、知べきことなり、

たゞ大よそに見ては、くはしきことは、知がたかるべきものぞ】

其中に萬葉の假字は、音訓まじはれるを、【但し萬葉の書法は、まさしき假字の例には云がたき事あり、なほ種々あやしき書ざま多ければなり】此記と書紀とは、音のみを取て、訓を用ひたるは一もなし、これぞ正しき假字なりける、【訓を取とは、木止三女井の類なり、此記と書紀には、かゝるたぐひの假字あることなし、書紀允恭御巻歌に、迹津二字あるは、共に寫し誤れるものなり、又苫字を多く用ひたる、是も苔を誤れるなり、こはタイの音の字なるを、トに用ひたる例は、廼をノに、廼をドに、耐をドに用ひたると同じ、此格他音にも多し、なほ書紀の假字、今本、字を誤り讀を誤れる多し、委くは別に論ひてむ】

然るに書紀は、漢音呉音をまじへ用ひ、又一字を三音四音にも、通はし用ひたる故に、いとまぎらはしくして、讀を誤ること常(ツネ)多きに、此記は、呉音をのみ取て、一も漢音を取らず、【帝をテに、禮をレに用るも、漢音のテイレイにはあらず、呉音のタイライなり、そは愛をエに、賣米をメに用ると同格なり、書紀にも、此格の假字あり、開(カイ)階(カイ)をケに、細(サイ)をセに、珮背をへに用ひたる是なり、さて用字は、呉音はユウにして、ヨウは漢音なるに、ヨの假字に用ひたるは、此字古は、呉音もヨウとせるにや、書紀にも萬葉にも、ヨの假字にのみ用ひて、ユに用ひたる例なし】

又一字をば、唯一音に用ひて、二音三音に通はし用ひたることなし、【宜をギともよみ、用をユともよむたぐひは、みなひがことなり】又入聲字を用ひたることをさ/\無し、たゞオに意字を用ひたるは、入聲なり、【是は億字の偏を省きたるものなり、古は偏を省きて書例多し、此事傳十之巻呉公の下に委云べし、億憶なとをも、書紀にオの假字に用ひたり、又意字に億の音もあり、臆に通ふこともあれども、正音をおきて、傍音を取べきにあらず、たゞ億の偏を省ける物とすべし】

又いとまれに、シに色字、カに甲字、ブに服字を書ることあり、これらは由あり、そは必下に其韻の通音の連きたる處にあり、【色字は、人名に色許と連きたるにのみある、色の韻はキにして、許は其通音なり、甲字は、甲斐と連きたる言にのみ書る、甲の韻はフにして、斐は其通音なり、服字は、地名伊服岐とあるのみなる、服の韻はクにして、岐は其通音なり、おほかたこれらにても、古人の假字づかひの、いと厳なりしことをしるべし】此外吉備吉師の吉字あれども、國名又姓なれば、正しき假字の例とは、いさゝか異なり、【故に吉備も、歌には岐備とかけり、凡て歌と訓注とぞ、正しき假字の例には有ける】

さて又同音の中にも、其言に随ひて、用る假字異にして、各定まれること多くあり、其例をいはば、コの假字には、普く許古二字を用ひたる中に、子には古字をのみ書て、許を書ることなく、【彦壮士などのコも同じ】メの假字には、普く米賣二字を用ひたる中に、女には賣字をのみ書て、米字を書ることなく、【姫処女などのメも同じ】キには、伎岐紀を普く用ひたる中に、木城には紀をのみ書て、伎岐をかゝず、トには登斗刀を普く用ひたる中に、戸太問のトには、斗刀をのみ書て、登をかゝず、ミには美微を普く用ひたる中に、神のミ木草の實には、微をのみ書て、美を書ず、モには毛母を普く用ひたる中に、妹百雲などのモには、毛をのみ書て、母をかゝず、ヒには、比肥を普く用ひたる中に、火には肥をのみ書て、比をかゝず、生のヒには、斐をのみ書て、比肥をかゝず、ビには、備毘を用ひたる中に、彦姫のヒの濁には、毘をのみ書て、備を書ず、ケには、気祁を用ひたる中に、別のケには、氣をのみ書て、祁を書ず、辭のケリのケには、祁をのみ書て、気をかゝず、ギには、藝を普く用ひたるに、過祷のギには、疑字をのみ書て、藝を書ず、ソには曽蘇を用ひたる中に、虚空のソには、蘇をのみ書て、曾をかゝず、ヨには、余與用を用ひたる中に、自の意のヨには、用をのみ書て、余與をかゝず、ヌには、奴怒を普く用ひたる中に、野角忍篠楽など、後世はノといふヌには、怒をのみ書て、奴をかゝず、右は記中に同言の數処に出たるを試て、此彼挙たるのみなり、此類の定まり、なほ餘にも多かり、此は此記のみならず、書紀萬葉などの假字にも、此定まりほの%\見えたれど、其はいまだ偏(アマネ)くもえ験(コロ)ず、なほこまかに考ふべきことなり、然れども、此記の正しく精しきには及ばざるものぞ、抑此事は、人のいまだ得見顕さぬことなるを、己(オノレ)始て見得たるに、凡て古語を解(ト)く助(スケ)となること、いと多きぞかし、

板本画像