多感な子供時代に読んでいた「子供の科学」や「模型とラジオ」「初歩のラジオ」には大きな影響を受けた。そして巻末の科学教材社のキットカタログは適当なケースに収めたような怪しいもの(失礼!)から真空管が多く並んでいていかにも高級そうなものまで色々あっていつも価格を見てため息をついていた。その中でも本誌の記事にも幾度か取り上げられていた再生ラジオの「0-V-2」は特に気になっていた。バンド切り替えがプラグインコイルで広帯域の受信が可能、スーパーラジオに比べて2球という簡単な回路なのに「世界の声がキャッチできる」と書いてあって純真な少年の夢は広がった。「科学教材社の0-V-2」は長く販売され非常に有名なのだが今まで実物を見たことがない。私が子供の頃にはすでにゲルマニウムラジオ以外でも2石レフレックスラジオ、6石スーパーラジオなどトランジスタのキットが売られていたが(思い出すのは母親が都会のデパートでこのゲルマラジオのキットをお土産として買ってきてくれたこと。「売り場で試聴したらよく聞こえたから」と購入したわけだが私の田舎は山間部で放送局や中継局からも遠くやゲルマニウムラジオにはちょっと厳しい受信環境だった。)中学生になっても真空管はまだまだ現役で送信機の終段だけ真空管というハイブリッドなリグもあったが再生ラジオの時代はすでに過ぎていた。

写真で見る0-V-2はパネルや全体のバランスが良くてとても美しく魅力的な姿だった。同じ科学教材社でも0-V-1には全く興味が湧かなかったことから私の中身より見た目のカッコ良さが最重要という嗜好は当時から変わっていないようだ。ケースはなく何の変哲もない鉄板パネルのラジオなのだがバーニヤダイヤルとスイッチ付き再生ボリュームと豆コンの2つのツマミの配置、そして(これが最重要)横スリットのスピーカーの穴に胸がときめいた(変な子供だったかもしれない)。なぜ美しいのだろうかと考えるがよくわからない。パネルの縦横比は黄金比ではないようで若干横が長い。パネルとシャーシの縦横の大きさは一致もしくは近い数値。

現在ではオリジナルを入手するのは殆ど不可能なようで諦めている。今回コピーを製作しようと思い立ったのは現在では販売していないサトーパーツのプラグインコイルが偶然に入手できたことから。webを眺めるとやはり同じ思いで自作されている方もいて参考にさせていただきます。

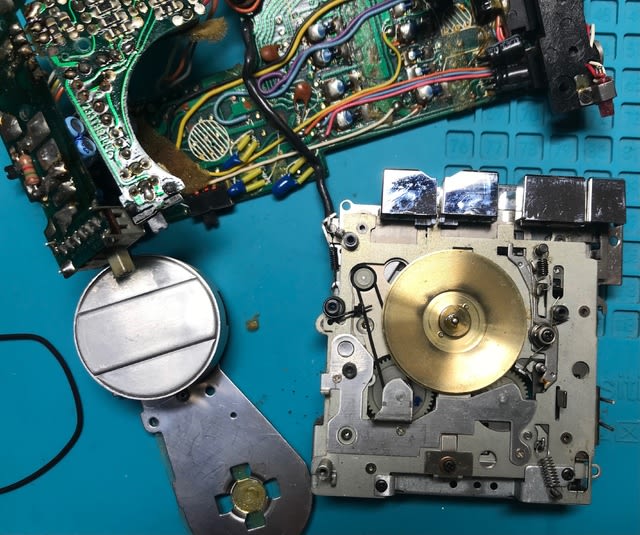

パネルとシャーシの製作

科学教材社の0-V-2のパネルは少なくとも2種類あったようでスピーカーの横スリットの数が異なるのだがコピーするのは絶対に12穴でなければならずここは譲れない(左写真)。寸法はモニター画面の写真に物差しを当てて測定し、わかっている36mmのバーニヤダイヤルのネジ穴の間隔から縮尺を計算し決定した。多分誤差があるだろうが既製シャーシとの関係も考慮してパネルは幅200mm X 高さ110mmにした。パネルの穴の位置決めも同様に割り出した。オリジナルは厚さ0.5mmの鉄板だが加工のスキルがないので厚さ1mmのアルミ板に妥協した。やはり横スリットを開けるのが大変らしくwebでは3Dプリンターで製作した樹脂製のものまであった。オーソドックスに丸穴を開けてダイヤモンドカッターで横に切ってヤスリで形を整えた。

シャーシはできれば折り曲げ機を入手して一から作りたかったのだがパネルと同じ幅200mmのシャーシ(リード製、裏蓋なし、板厚1mm)を購入し奥行きをパネルと同じ大きさに加工した。横の三角板はシャーシとパネルの固定部分を直角に曲げなくてはならないので傷つかないようにアルミサッシのLアングルを介して万力で挟んで行ったが1mm厚程度だと何とかなる。手持ちのスポットウェルダーでは溶接はできなかったので見えないところは接着剤も使う。

使われているネジは多分旧JISのマイナスかと思うが幸いにも以前入手した立派な鉄ネジのストックがある。少し長いのでダイヤモンドディスクでカットして使った。

何度か手直しをしながら仮組みしてみる。まだシャーシ穴は開けていないが嬉しくなってバーニヤダイヤルだけ取り付けてみた。

部品も少しずつ集まってきたのでシャーシの加工にかかります。参考にしたのは写真と昭和の技術雑誌名物の実体配線図。

この実体配線図を眺めているだけで自分で作ったような気分になれたし回路図と照らし合わせることでとても勉強になった。専門の絵師さんがおられたのだろうが毎回わかりやすく丁寧に描かれていた。記号によるパーツの配置図やワイヤリングはよく見るが実体配線図はパーツの凹凸、ワイヤーの被覆やハンダ付けの見本まで表現されていて立体的。部品の形が理解できたしこれなら自分でも組み立てられそうと思わせる。この絵が子供たちに与えた影響はとても大きい。下の実体配線図は初期のものでイヤホンが高インピーダンスとなっていてクリスタルイヤホンやマグネチックヘッドホン対応となっている。そのほか細かな違いもあって興味深いが描いているのは同じ方かもしれない。

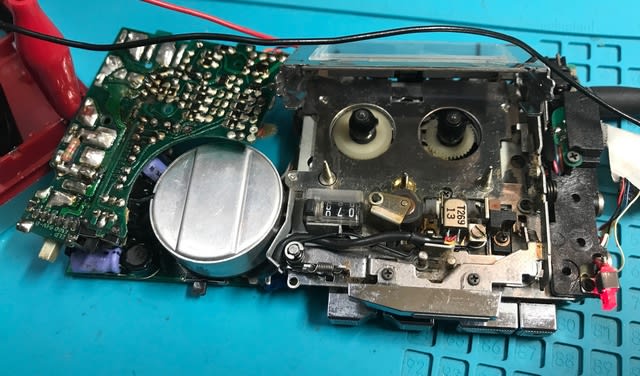

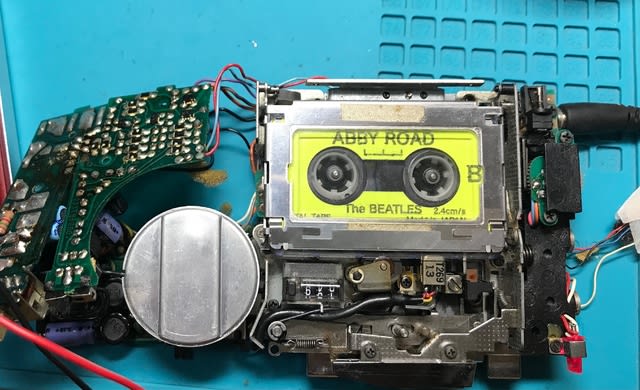

スピーカーは入手できていないので真空管ラジオシャーシの特徴的な切り欠きはまだです。パーツを仮付けしてみる。

まだ入手できないパーツは真空管を含めてそれらしきものを取り付けています。ヒューズボックスは適当なものが入手できす現行パーツを当時の形に近づけるように加工した。写真のバリコンは200+20pFで多分表示帯域をカバーできないと思うので何とか探してみましょう。

6BM8 6AU6、ボリューム、スピーカー

小型のアルニコスピーカーなどはどこにでも転がっていそうなのにいざという時はなかなか適当なものは見つからず、あってもフェライトが多いのだがここは見た目でぜひアルニコ製を使いたい。入手したのは口径8cmでパネルにあてがってみると困ったことにちょっと大きいではないか!取り付け穴は既に開けてしまっていてネジ穴が半分隠れてしまう。金具まで製作していたのにこのままでは取り付けできずスピーカーの加工が必要になってしまった。スイッチ付きボリュームは運良くB型が見つかったのだがM7の取り付けナットが付属していなかった。仕方ないので別購入したがワッシャーと共に25個(!)セットしか見当たらない。また不良在庫が増えていく。。

単連バリコン、箱入りの新品(当時もの)を購入したのは初めてかもしれない。ALPS B15 (10.5pF〜348.2pF)

ネジや取り付け金具なども本体同様に油紙に大切に包まれていて箱も洒落ている。当時の価格は140円、重くしっかりした精密な造りで使うのがもったいないくらい。TRIOのコイルパックもそうだったが当時の日本のもの造りの素晴らしさには感動する。

出力トランスは手持ちのものを使う事にしてこれでようやく主だった部品が揃い(CR類は未だ)シャーシの穴あけも完了した、、と思ったら

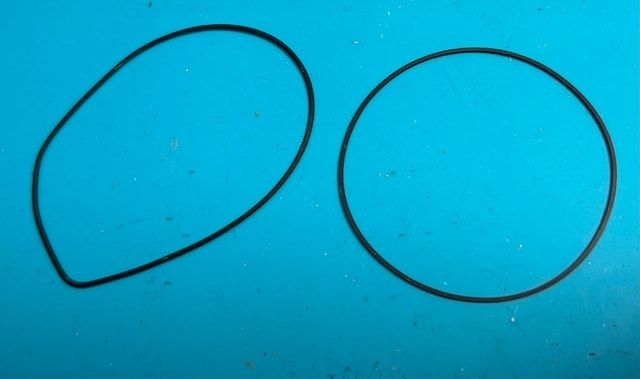

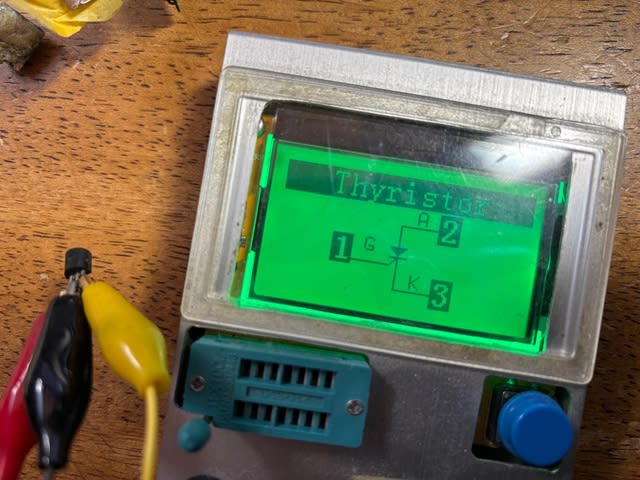

なんと!バリコンの羽がシャーシに当たってしまうではないか!この向きで取り付ける場合はシャーシに穴を開ける必要があった。付属のゴムブッシュは劣化していたので交換した。

これでようやく部品の取り付けまで完了した。すでに取り組み始めてから1ヶ月近く経過していて相変わらずの亀速です。

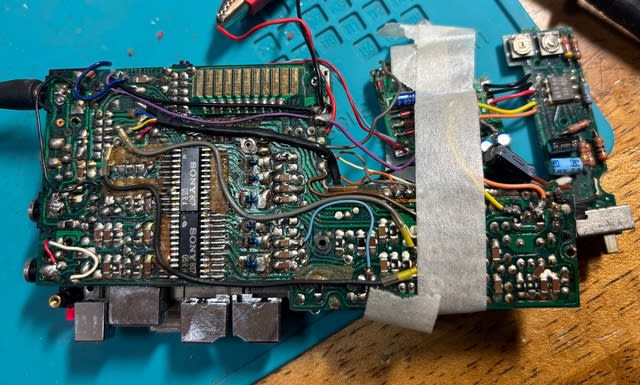

新旧(と思われる)2つの回路図を比べてみると規格変更によるコンデンサーの数値の違い、6BM8の3極管部のグリッド抵抗値、π型平滑回路の入力コンデンサーの値が異なっているほか回路図には無いがAC100Vの片方が0.002μFでシャーシアースされているのだがトランスの100Vと0Vからと異なっている。ヒーター片方のシャーシアースも初期型の回路図にはなく興味深い事に実体配線図では消した(?)ような痕跡がある。そして初期型配線図のイヤホンジャックの記号はどうも間違っている(矢印が内部で下を向かないといけない)。また同調コイルも初期型はプラグインコイルを意識したような描き方で興味深い。再生ラジオの動作はなかなか分かりづらく各段毎に整理されている後期型回路図の方が理解しやすい(偉そうに書いてるが本当は自分もよくわかってなくて宮甚商店さんのyoutubeで勉強します)。後期型に比べ初期型は昔の回路図という趣きがある。

出力トランスはたまたま手元にあったWestern Electric WE100Eの残骸から取り出したものなのだが引き出し線が傷んでいたので分解してリード線を交換する事にした。外枠を外すと

ばらばらとEコアが外れて落ちてきて焦ったがなんとか錫メッキ線(+エンパイアチューブ)を繋いで組み立てる。まだ揃わないパーツがあるが電源回路と低周波増幅段だけ配線した。折角の実体配線図を無視して行ったが高周波段の配線は低周波段とは様子が異なるので参考にします。通電して動作を確認したが回路図には各部の電圧の記載がない。平滑回路の抵抗はありあわせの5kΩで(趣のある大きな巻き線抵抗器を使いたかったので採用した。回路図では3kΩ)B電圧は140Vでこれでは低すぎる。5kΩの抵抗器で100Vの降下があるため電流は20mA。未配線の前段は数ミリアンペアだと思うがもう少し電圧を上げてみましょう。

しばらくパーツが届くまで待つ事にします。

昨夜突然gooブログの終了がアナウンスされました。gooブログはgoogleとは関係なくNTT(〜Docomo)が主催していて21年間続いたのだそうです。多分利用者は300万人以上居られると思うが困った事になりました。ブログという形態そのものが時代と合わなくなってきているのかもしれないなどと思います。大家から「アパートを取り壊して駐車場にするから出て行ってほしい」と退去を迫られた住人と同じ状況だが異なるのはずっと無料で居座らせてもらった事で文句も言えません。今年(2025年11月)には閉鎖とのことで引っ越し先を探さなくてはならない。ブログデータは4/16から引き出せる(この機能は有料会員限定だった)とのこと。それでも復帰するまではかなり時間がかかる予感しかしない。この際きっぱりとやめてしまうという選択もあるが私にとっては備忘録的な役割も大きいので何らかの形で残すつもりです。ブログ主が亡くなっても記事は幽霊のようにweb上で存在し続けるものかと思っていたがこうやって消滅されるということがわかりました。300万アカウントのうちどれくらいがデータを引き出して引っ越しするのか興味がありますが発表されるのだろうか。

6t

6t

」

」