万葉集の巻1の13~15番歌は、中大兄の三山歌として知られる。原文には次のようにある。

中大兄近江宮御宇天皇三山歌一首

高山波雲根火雄男志等耳梨與相諍竸伎神代従如此尓有良之古昔母然尓有許曽虚蝉毛嬬乎相挌良思吉

反歌

高山与耳梨山与相之時立見尓来之伊奈美國波良

渡津海乃豊旗雲尓伊理比弥之今夜乃月夜清明己曽

右一首歌今案不似反歌也但舊本以此歌載於反歌故今猶載此次亦紀曰天豊財重日足姫天皇先四年乙巳立天皇為皇太子

便宜的に新編全集本によって訓読と現代語訳を示す。

中大兄(なかのおほえ)近江宮(あふみのみや)に天(あめ)の下(した)治めたまひし天皇の三山(みつのやま)の歌一首

香具山(かぐやま)は 畝傍(うねび)雄雄(をを)しと 耳梨(みみなし)と 相(あひ)争(あらそ)ひき 神代(かみよ)より かくにあるらし 古(いにしへ)も 然(しか)にあれこそ うつせみも 妻(つま)を 争ふらしき(13)

反歌

香具山と 耳梨山と あひし時 立ちて見に来(こ)し 印南国原(いなみくにはら)(14)

わたつみの 豊旗雲(とよはたくも)に 入日(いりひ)見し 今夜(こよひ)の月夜(つくよ) さやけかりこそ(15)

右の一首の歌は、今案(かむが)ふるに反歌に似ず。ただし、旧本にこの歌を以(もち)て反歌に載(の)せたり。故(このゆゑ)に、今も猶(なほ)しこの次(つぎて)に載す。また、紀(き)に曰(いは)く、「天豊財重日足姫(あめとよたからいかしひたらしひめ)天皇の先の四年乙巳(いつし)に、天皇を立てて皇太子(わうたいし)としたまふ」といふ。

(訳・13番歌)香具山(かぐやま)は 畝傍山(うねびやま)を雄々しく思って 耳梨山(みみなしやま)と いさかった 神代の昔からして こうであるらしい 古(いにしえ)も そうだったからこそ 今の世の人も 妻を 奪いあって争うらしい

(訳・14番歌)香具山と 耳梨山とが いさかいした時 阿菩(あぼ)の大神がわざわざ見に来た 印南野(いなみの)なのだなここは

(訳・15番歌)大海原(おおうなばら)の 豊旗雲(とよはたぐも)に 入日を見たその 今夜の月は 清く明るくあってほしい

この中大兄の三山歌は、今日まで諸説紛々で、共通理解に至っていない。先人の入り乱れた議論を網羅的に整理することはもはや不毛である。ポイントごとに諸説を紹介しながら検討を進める。議論されている焦点としては、

(1)作歌の時点は斉明7年(661)であること。

(2)三山の性別とそれぞれの関係について。

(3)歌の外にある風土記の伝説をもちだすことについて。

(4)15番歌は反歌とは考えにくいこと。

(5)15番歌の原文は、伝本によって「弥」が「沙」や「佐」という異同があり、「入り日射し」と訓むかもしれない点。

(6)15番歌の第五句、「清明己曽」の訓について。

といった議論が主に行われている。確かに大事なことではあるが、もっと肝心な問題点がある。

(1)戦争に赴く船上で、大和国にある小さな山々の歌を歌って何が面白いのか。

(2)三山の性別を表すことで何がしたいのか。

(3)13番歌に「神代」、「古」、「うつせみ」とあるのだから、「神代」≠「古」である。

(4)万葉集の原本は標目、題詞、歌だけだから、13~15番歌は1セットの歌謡であって、15番歌も反歌である。

(5)左注は時代的にかなり早いはずだが、その誤解をもたらした精神史的転回とは何か。

(6)15番歌に、「今夜の月夜」と訓んでいるが、今朝の午前中、のような下手な言い回しではないか。

包括的な理解を目指さなければ、三山歌それぞれについても、また、初期万葉の雑歌の性格についても、真の理解には近づかないと考える。

まず確認できることは、三山歌が歌われたのは、多く指摘されているように、百済救援軍の一行が、斉明7年の正月、艦隊を仕立てて瀬戸内海を西に進んで行った時である。やがて白村江の海戦に敗れる進軍である。万8番歌、額田王の熟田津の歌の前ということになり、船上で歌われた可能性が濃厚である。紀には次のようにある。

七年の春正月丁酉の朔壬寅[6日]に、御船西に征きて、始めて海路(うみつみち)に就く。甲辰[8日]に、御船、大伯海(おほくのうみ)に到る。時に、大田姫皇女(おほたのひめみこ)、女(ひめみこ)を産む。仍りて是の女を名けて大伯皇女(おほくのひめみこ)と曰ふ。(斉明紀七年正月)

前年に難波宮に幸し、年が明けてから出航して「大伯海(おほくのうみ)」、今の岡山県瀬戸内市の旧邑久郡(おくぐん)と小豆島との間の海を航行したのが8日である。ちょうどそのときに、大海人皇子と大田皇女との間に女の子が産まれ、大伯(大来) 皇女(おおくのひめみこ)と名づけられた。万葉第2期の歌人として知られる。妊婦が船に乗っているほど豪華客船であったものと思われる。後の律令・軍防令に、「凡そ征行(しゃうぎゃう)せむときは、皆婦女を将(ゐ)て、自ら随ふること得じ。」となっているが、古くは日本武尊が弟橘媛を随行させるなど、倭の国では将軍クラスは夫婦で従軍する憤習があったとされる。ともあれ、播磨国の沖合を航行している時、中大兄はこの三首連作の歌を歌っている。斉明7年正月7日、8日、9日位の夕刻に歌っていることになる。

13番歌は原文に「雄男志」とあるのを、「雄々し」とするか、「を惜(愛)し」とするか、意見が分かれている。それによって、三山の性別について、諸説かまびすしい。

A.香具山(♀)・畝傍山(♂)・耳梨山(♂)

B.香具山(♀)・畝傍山(♂)・耳梨山(♀)

C.香具山(♂)・畝傍山(♂)・耳梨山(♂)・他山(♀)

D.香具山(♂)・畝傍山(♀)・耳梨山(♂)

毛利1995.に、「形容詞においては、現代語と同じく古代語であっても、「胸を痛し。」とか「我を苦し。」などといった、ヲをとり形容詞終止形で文が終わる形はあり得ない。形容詞終止形がヲをとるときは、助詞トがきて、しかもそれに続いて思惟動詞・伝達動詞等が接続するときである。……世間を憂しと思ひて……(13・三二六五)……世の中の厭しとやさしと思へども……(5・八九三)……我が振る袖を無礼と思ふな(6・九六六)……旅をよろしと思ひつつ……(4・五四三)……我を欲しといふ……(11・二三六二)……人言を良しと聞かして……(3・四六〇) このように、ヲを伴う形容詞終止形の場合、助詞トのあとに引用動詞(思惟動詞・伝達動詞等)が位置する。萬葉集で、こうした場合、引用動詞がこない例を全然見出すことが出来ない。」(61~62頁)との指摘がある。「雄男志」を、「を惜(愛)し」ととるのは解釈として苦しい。香具山は、畝傍山を雄々しいと思って、耳梨山と互いに争ったという意味である。すると、三山の性別において、D説は捨てられるべきである。C説を歌に詠むには、「香具山ハ 畝傍耳梨 雄々シト思ヒ 相争ヒキ」のような表現となるであろう。A説は、男性の畝傍山と耳梨山とが、女性の香具山をめぐって争ったということになり、歌の途中で主語が転換することになってしまう。歌は、「香具山は」で始まって「相争ひき」まで一文が続くものであろう。

B説の、香具山(♀)・畝傍山(♂)・耳梨山(♀)は、2人の女性が1人の男性をめぐる争いの形になる。万葉集中の「葦屋処女(あしのやのをとめ)」・「菟原処女(うはらのをとめ)」の話(万1801~1803、万1809~1811、万4211~4212)、「桜児」・「縵児(かづらこ)」の話(万3786~3790)のように、1人の女性をめぐっての2人(3人)の男性の争いの例とは異なるものの、人間の話ではなく、神代の山の話である。「嬬」の字を万葉集では、男性の夫(つま)(例えば、万153・194・426・1795)にも女性の妻(つま)(例えば、万635・1129・1561・1562・1679・2075・2086)にも使われている。2女1男争いの話は住吉大社神代記に見られる。

大神、霊(くす)しき男神人(をかみ)と現れ賜ひて、宮城(みや)を造作(つく)る料(しろ)の材木(き)を流運(なが)さしめて、行事(わざ)をし賜ふ。時に、斯の川に居す女神、妻に成らむと欲ふ。亦、西方(にしのかた)近くに在る武庫川に居す女神も亦、同じき思を欲す。両(ふたはしら)の女神、寵愛之情(みめぐみをもとむるこころ)を成す。而して、為奈川(ゐながは)の女(めがみ)、嫡妻之心(むかひめなるこころ)を懐(うだ)きて嫉妬(ねたみ)を発(おこ)し、大石を取りて武庫川の妾神(めがみ)に擲打(なげう)ち、并せて其の川の芹草(せり)を引取る。故、為奈川には大石無くして芹草生へ、武庫川には大石有りて芹草無し。両(ふたつ)の河一つに流れ合ひて海に注く。(住吉大社神代記・為奈河木津河)

これは上代に珍しい例であるとされて、万13番歌とは関係ないと思われている節がある。しかし、三山歌が歌われたのは、征西の途上の航海においてである。航海神とされる住吉大社の関連記事にあるなら、とても重要視されていたと考えなければならない。場所は、万14番歌にある「印南国原」から、広く見積もっても、今の明石市から加古川市、高砂市、姫路市、相生市、赤穂市、備前市、瀬戸内市、岡山市、玉野市付近と推定される。

そして、明石海峡付近の山陽道地域は、住吉大社の神領であった(注1)。住吉大社の祭神は、航海守護の神である住吉三神、ならびに、新羅征討を成功させた神功皇后である。いま、新羅との戦争を始めようとしている。言霊信仰のなかに漂っているヤマトの人々にとって、ジンクスとしても住吉大社にかかわりのある伝承を信じて追従しないはずはない。

上岡(かみをか)の里〈本は林田の里なり。〉土は中の下なり。出雲国の阿菩大神(あぼのおほかみ)、大倭国の畝火・香山・耳梨、三つの山の相闘ふと聞かして、此を諫め止めむと欲して、上り来ましし時、此処(ここ)に到りて、乃ち闘い止(や)みぬと聞かし、其の乗らせる船を覆(ふ)せて、坐しき。故、神阜(かみをか)と号く。阜の形、覆せたるに似たり。(播磨風土記・揖保郡)

万14番歌に、「香具山と 耳梨山と あひし時 立ちて見に来し 印南国原」の立って見に来たのは、この阿菩大神であるとする説が根強い。ところが、播磨風土記に揖保郡と印南郡は別項であり、地理的に離れているし、歌では触れられていない阿菩大神を引き入れて解釈するのはいかがなものかと言った疑問が呈されている。そこで、印南国原が立って大和へ出掛けていって見に来た(?)、二山の争いに嫌気がさした畝傍山が、印南=否みて逃げて、二山はそれを見ようと見に来た、という説も立てられている。しかるに、そもそも万13番歌において、「神代」と断っているとおり、三山闘争の話は神話的なものである。地理的厳密性を求めるほうが不合理である。また、印南国原や三山が移動したとする伝承はなく、仮にあるなら移動可能なように「神」格を与えられ、「印南国原神」、「高山神」、「雲根火神」、「耳梨神」とされるのではないか。

阿菩大神は、出雲から大和へ行く途中で揖保郡でとどまった。そういう民俗伝承を、船で沖合を通過する中央の宮廷社会の人々、そのなかの中大兄が聞いたとして、同じ播磨国の印南国原とを混同しても不思議ではない。揖保を音で聞けば、イヒ(飯)+粒(ボ)である。

故、其の政[征韓]未だ竟らぬ間に、其の懐妊(はら)めるを産むときに臨みて、即ち御腹を鎮めむと為て、石を取りて御裳の腰に纒きて、筑紫国に渡るに、其の御子はあれ坐しき。……亦筑紫の末羅県(まつらのあがた)の玉島里(たましまのさと)に到り坐して、其の河の辺に御食(みをせ)し時は、四月の上旬(はじめ)に当たりき。爾くして、其の河中の礒に坐して、御裳の糸を抜き取り、飯粒(いひぼ)を以て餌と為て、其の河の年魚(あゆ)を釣りき。其の河の名は、小河と謂ふ。亦其の礒の名は勝門比賣(かちとひめ)と謂ふぞ。故、四月の上旬の時に、女人(をみな)の、裳の糸を抜き、粒(いひぼ)を以て餌(ゑ)と為て年魚を釣ること、今に至るまで絶えず。(仲哀記)

夏四月の壬寅の朔甲辰に、北(きたのかた)、火前国(ひのみちのくちのくに)の松浦県(まつらのあがた)に到りて、玉嶋里(たましまのさと)の小河の側(ほとり)に進食(みをし)す。是に、皇后(きさき)、針を勾げて鉤(ち)を為(つく)り、粒を取りて餌にして、裳の縷(いと)を抽取(と)りて緡(つりのを)にして、河の中の石(いそ)の上に登りて、鉤を投げて祈(うけ)ひて曰はく、「朕(われ)、西、財(たから)の国を求めむと欲す。若し事成すこと有らば、河の魚鉤を食へ」とのたまふ。因りて竿を挙げて、乃ち細鱗魚(あゆ)を獲つ。時に皇后の曰はく、「希見(めづら)しき物なり」とのたまふ。希見、此には梅豆邏志(めづらし)と云ふ。故、時人、其の処を号けて梅豆羅国(めづらのくに)といふ。今、松浦と謂ふは訛(よこなば)れるなり。是を以て、其の国の女人、四月の上旬(かみのとをか)に当(いた)る毎に、鉤を以て河中に投げて、年魚を捕ること、今に絶えず。唯し男夫(をのこ)のみは釣ると雖も、魚を獲(う)ること能はず。(神功前紀仲哀九年四月)

飯粒

飯粒

神功皇后の征韓に際しての逸話として、イヒボという言葉が関連している。イヒボでアユが釣れるかどうかが、征韓の成功不成功を占っている。よって本邦ではアユに鮎の字を当てて記すのが慣用となっている。ご飯粒だけで魚が獲れてしまうのだから、稲作が漁撈を上回ることを隠喩しているということであろう。

印南郡 一家(あるひと)いへらく、印南と号くる所以は、穴門の豊浦の宮に御宇(あめのしたしろ)しめしし天皇、皇后と倶に、筑紫の久麻曽(くまそ)の国を平(ことむ)けむと欲して、下り行でましし時、御舟(みふね)、印南の浦に宿りましき。此の時、蒼海(うなばら)甚(いた)く平(な)ぎ、波風和(やは)ぎ静けかりき。故、名づけて入浪(いりなみ)の郡といふ。(播磨風土記・印南郡)

印南の浦は、神功皇后と関係のある場所なのである。イナミ=イネ(稲)+ナミ(波)、すなわち、稲が波打つように豊穣に育っていることを暗示している。そして、印南=否みの連想としては、出雲から大和へ向かおうとしていた阿菩大神が、和解したから来なくていいよと否まれたところとの連想が働いたものであろう。後述するように、来なくても稲作の優位が知れたからである。そんな民俗伝承を、「御船」の上で中大兄らは聞いた。そして、考えていることは、目下の、百済を救援するための新羅との戦いのことである。

その後の行軍の展開として、紀には次のような件がある。

庚戌[14日]に、御船、伊予の熟田津(にきたつ)の石湯行宮(いはゆのかりみや)に泊つ。熟田津、此には儞枳拕豆(にきたつ)と云ふ。(斉明紀七年正月)

これが、額田王の熟田津の歌として知られる万8番歌の時である。万省集巻1のはじめの頃の雑歌の頃の歌は、紀に記された記事と密接に連携しながら物語を構成している。

三山歌について戻って考えると、なかなかに奇妙な設定といえる。海上にいるのだから3首目の15番歌は納得がいく。しかし、朝鮮半島にまで行こうとする船の上で、何がおもしろくて大和三山を歌っているのであろうか。播磨風土記にある伝説から着想を得たという説が通行しているけれど、それにしてはずいぶん分量が多い。中大兄は何が言いたいのか。紀では、斉明天皇が6年10月に百済救済の出陣を決めてから、7年正月に出航する前から不吉な記事が続いている。負け戦の前兆ではないかと言っている。

[六年冬十月に、斉明天皇、]詔して曰はく、「師(いくさ)を乞ひ救(すくひ)を請(まを)すことを、古昔(いにしへ)に聞けり。危(あやふき)を扶け危えたるを継ぐことは、恒の典に著れたり。百済国(くだらのくにのひと)、窮(せま)り来りて我に帰(よ)るに、本邦(もとのくに)の喪(ほろ)び乱れて、依るところ靡(な)く告げむところも靡しといふを以てす。戈を枕にし胆(い)を嘗む。必ず拯救(すくひ)を存(たも)てと、遠くより来りて表啓(まを)す。志奪ひ難きこと有り。将軍(いくさのきみ)に分ち命(おほ)せて、百道(もものみち)より倶に前(すす)むべし。雲のごとくに会ひ雷のごとくに動きて、倶に沙㖨(さたく)に集らば、其の鯨鯢(あた)を翦(き)りて、彼(そ)の倒懸(せまれる)を紓(の)べてむ。有司(つかさ)、具(つぶさ)に為(そなへ)与へて、礼(ことわり)を以て発(た)て遣せ」と、云々(しかしかのたまふ)。王子豊璋(ほうしゃう)及び妻子(めこ)と、其の叔父忠勝(ちうしょう)等とを送る。其の正(まさ)しく発遣(た)ちし時は、七年に見ゆ。或本に云はく、天皇、豊璋を立てて王(こきし)とし、塞上(さいじゃう)を立てて輔(たすけ)として、礼(ことわり)を以て発(た)て遣すといふ。

十二月の丁卯の朔庚寅〔24日〕に、天皇難波宮に幸(おはしま)す。天皇、方(まさ)に福信が乞(まを)す意(こころ)に随ひて、筑紫に幸して、救軍(すくひのいくさ)を遣らむと思ひて、初づ斯に幸して、諸の軍器(つはもの)を備ふ。

是歲、百済の為に将に新羅を伐たむと欲して、乃ち駿河国に勅して船を造らしむ。已に訖(つくりをは)りて、続麻郊(をみの)に挽き至る時に、其の船、夜中に故も無くして艪軸(へとも)相反(かへ)れり。衆(ひとびと)終に敗れむことを知(さと)りぬ。科野国言さく、「蠅群れて西に向ひて、巨坂(おほさか)を飛び踰ゆ。大きさ十囲(といだき)許(ばかり)。高さ蒼天(あめ)に至れり」とまをす。或いは救軍の敗績(やぶ)れむ怪(しるまし)といふことを知る。童謡有りて曰く、

摩比邏矩都能倶例豆例於能幣陀乎邏賦倶能理歌理鵝美和陀騰能理歌美烏能陛陀烏邏賦倶能理歌理鵝甲子騰和與騰美烏能陛陀烏邏賦倶能理歌理鵝

といふ。(斉明紀六年十~十二月)

最後の童謡は奇怪なもので、難訓で今日まで訓めていない。紀の歌謡は独特の難しい文字を使っていながらも、一字一音の音仮名だから訓めないというのはおかしい。この童謡もほとんどが音仮名に見られる文字である。要するに、征西の軍の成功しないことを諷刺した歌であり、検閲によって訓めなくしたのか、検閲されて消されないように難しく書いたのであろう。「童謡」と書いてワザウタと訓むのは、子どもが歌うことによって事柄の真意、隠された神意が表明されるからという。子どもが世相を諷刺する歌を歌うしかない時代とは、なかなかに息が詰まるような生きにくい時代であったらしい。

中大兄の三山歌の落ち着きのなさは、おそらく、この童謡の内容がわからないためであろう。世論調査の支持率が悪く、失政ではないかと批判する諷刺マンガが出た。官房長官である中大兄は、記者会見の席でそれを否定する見解を述べ、政策の正当性を主張する演説を求められていた。それも格調高く、人々、わけてもヤマト朝廷を支えている宮廷社会の人々の心に訴える術が必要であった。そのために歌が選ばれ、三山歌が歌われた。それが事実に近いのではなかろうか。童謡が読み解かれれば、船旅をしながら見えもしない大和三山を歌った理由がよりわかりやすくなるであろう。

この紀122番歌の解読は別に論じることにする。中大兄が三山歌を歌う動機まで詮索しなくても、理解できないことはない。童謡の指していることは、政策への批判、出兵への反対に相違ないものであろう。そしてまた、三山争いのことが「神代」のこと、朝鮮半島と倭の国際情勢が「うつせみ」とするなら、「古」のことが抜け落ちているから、「古」の言い伝えを拠りどころとした皮肉を童謡が言っていて、それに真っ向から事実誤認であると反論しているものと想定される。そう仮定したうえで論を進めていく。

中村2014.に、万葉集には、「已然形に「こそ」が直接して構成される確定条件順態接続表現は、[帰結句のあるものとしては]十六例存在する。それに、同じはたらきをする形容詞型活用語の語幹相当部分に接尾語「み」を付けて「こそ」に連ねた二例を加えた十八例が、已然形に付く「ばこそ」以前の、それに相当すると思われる該当例である。……[そして、13番歌の「古も 然にあれこそ うつせみも 嬬を 争ふらしき」とあるのは、]あらかじめ理由に相当することになる具象事例が前文に引かれていて、それを受けて「然(しか)にあれこそ」……として、改めて理由として、周知の現実の背景を推定している、已然形に「こそ」が付いた前件とその後件とである。」(175~177頁)と解説されている。

万13番歌には、3つの時制について述べられている。

神代より かくにあるらし

古も 然にあれこそ

うつせみも 嬬を 争ふらしき

その述べ方において、「神代」と「うつせみ」では推量の助動詞ラシが用いられながら、「古」においてのみ、確定している具象事例が周知の事柄として取り扱われている。「神代」≠「古」なのである。管見ではあるが、これまで「神代」=「古」と決めつけていたため、中大兄の三山歌は、真の理解に近づくきっかけを失っていたものと思われる(注2)。「古」のストーリーのみ、当時の宮廷社会の人々にとって、誰もがお馴染みの周知の現実として語られている。宮廷の人たちにとって、それはとりもなおさず、記紀の言い伝えにある。

記紀において、「古」において三者が競い合うような形の事柄といえば、三貴子の分治の物語として良く知られる。黄泉国から帰還した伊耶那岐命(伊弉諾尊)の禊、ないし、伊弉諾尊・伊弉冉尊の国生みにつづく事項として語られる。

是に[伊耶那岐命、]詔(のりたま)はく、「上つ瀬は瀬速し。下つ瀬は瀬弱(よわ)し」とのりたまひて、初めて中つ瀬に墮ちかづきて滌(すす)ぎし時に、成り坐せる神の名は、八十禍津日神(やそまがつひのかみ)、次に大禍津日神、此の二の神は、其の穢れ繁き国に到れる時に、汚垢(けが)れしに因りて成れる神ぞ。次に其の禍(まがこと)を直さむと為て成れる神の名は、神直毘神(かむなほびのかみ)、次に大直毘神。次に伊豆能売神(いづのめ)。〈并せて三の神ぞ〉次に水底に滌ぎし時に、成れる神の名は、底津綿津見神(そこつわたつみのかみ)、次に底筒之男命(そこつつのをのみこと)。中に滌ぎし時に、成れる神の名は、中津綿津見神(なかつわたつみのかみ)、次に中筒之男命(なかつつのをのみこと)。水の上に滌ぎし時に、成れる神の名は、上津綿津見神(うへつわたつみのかみ)、次に上筒之男命(うへつつのをのみこと)。此の三柱の綿津見神は、阿曇連(あづみのむらじ)等が祖神(おやがみ)と以ていつく神ぞ。故、阿曇連等は、其の綿津見神の子、宇都志日金拆命(うつしひかなさくのみこと)の子孫(あなすゑ)ぞ。其の底筒之男命・中筒之男命・上筒之男命の三柱の神は、墨江の三前(みまへ)の大神ぞ。是に、左の御目を洗ひし時に成れる神の名は、天照大御神。次に、右の御目を洗ひし時に成れる神の名は、月読命。次に、御鼻を洗ひし時に成れる神の名は、建速須佐之男命(たけはやすさのをのみこと)。右の件の、八十禍津日神より以下(しも)、速須佐之男命より以前(さき)の十柱の神は、御身を滌ぎしに因りて生めるぞ。此の時に、伊耶那岐命、大きに歓喜(よろ)こびて詔はく、「吾は子を生み生みて、生み終へに三の貴き子を得つ」とのりたまひて、即ち其の御頸珠の玉の緒、もゆらに取りゆらかして、天照大御神に賜ひて、詔ひしく、「汝が命は、高天原を知らせ」と事依して賜ひき。故、其の御頸珠の名は、御倉板挙之神(みくらたなのかみ)と謂ふ。次に月読命に詔ひしく、「汝が命は、夜之食国(よるのをすくに)を知らせ」と、事依しき。次に建速須佐之男命に詔ひしく、「汝が命は、海原を知らせ」と、事依しき。(記上)

次に海(うなはら)を生む。次に川を生む。次に山を生む。次に木の祖(おや)句句廼馳(くくのち)を生む。次に草(かや)の祖草野姫(かやのひめ)を生む。亦は野槌(のつち)と名く。既にして伊弉諾尊・伊弉冉尊、共に議(はか)りて曰はく、「吾已に大八洲国(おほやしまのくに)及び山川草木を生めり。何(いかに)ぞ天下(あめのした)の主者(きみたるもの)を生まざるか」とのやまふ。是に、共に日の神を生みまつります。大日孁貴(おほひるめのむち)と号(まを)す。大日孁、此には於保比屢能武智(おほひるめのむち)と云ふ。孁の音は力丁反。一書に云はく、天照大神といふ。一書に云はく、天照大日孁尊(あまてらすおほひるめ)といふ。此の子、光華(ひかり)明彩(うるは)しくして、六合(くに)の内に照り徹る。故、二の神喜びて曰はく、「吾が息(こ)多(さは)ありと雖も、未だ若此(かく)霊(くしび)に異(あや)しき児有らず。久しく此の国に留めまつるべからず。自づから当に早(すみやか)に天に送(おくりまつ)りて、授くるに天上(あめ)の事を以てすべし」とのたまふ。是の時に、天地(あめつち)、相去ること未だ遠からず。故、天柱(あめのみはしら)を以て、天上に挙(おくりあ)ぐ。次に月の神を生みまつります。一書に云はく、月弓尊(つくゆみのみこと)、月夜見尊(つくよみのみこと)、月読尊といふ。其の光彩(うるは)しきこと日に亜(つ)げり。以て日に配(なら)べて治(しら)すべし。故、亦天に送りまつる。次に蛭児(ひるこ)を生む。已に三歲になるまで、脚猶し立たず。故、天磐櫲樟船(あまのいはくすぶね)に載せて、風の順(まにま)に放ち棄つ。次に素戔嗚尊を生みまつります。一書に云はく、神素戔嗚尊(かむすさのをのみこと)、速素戔嗚尊(はやすさのをのみこと)といふ。此の神、勇み悍(たけ)くして安忍(いぶり)なること有り。且常に哭き泣(いさ)つるを以て行(わざ)とす。故、国内(くにのうち)の人民(ひとくさ)をして、多に以て夭折(あからさまにし)なしむ。復使(また)、青山を枯(からやま)に変(な)す。故、其の父母の二神、素戔嗚尊に勅(ことよさ)したまはく、「汝(いまし)、甚だ無道(あづきな)し。以て宇宙(あめのした)に君臨(きみ)たるべからず。固(まこと)に当に遠く根の国に適(い)ね」とのたまひて、遂に逐(やら)ひき。(神代紀第五段本文)

伊弉諾尊、既に還りて、乃ち追ひて悔いて曰はく、「吾、前(さき)に不須也凶目(いなしこめ)き汚穢(きたな)き処に到る。故、吾が身の濁穢(けがらはしきもの)を滌ぎ去(う)てむ」とのたまひて、則ち往きて筑紫の日向の小戸の橘の檍原(あはきはら)に至りまして、祓(みそ)ぎ除(はら)へたまふ。遂に身の所汚(きたなきもの)を盪滌(すす)ぎたまはむとして、乃ち興言(ことあげ)して曰はく、「上つ瀬は是太(はなは)だ疾(はや)し。下つ瀬は是れ太だ弱(ゆる)し」とのたまひて、便ち中つ瀬に濯(すす)ぎたまふ。因りて生める神を、号けて八十枉津日神(やそまがつひのかみ)と曰す。次に其の枉れるを矯(なほ)さむとして生める神を、号けて神直日神(かむなほひのかみ)と曰す。次に大直日神(おほなほびのかみ)。又海(わた)の底に沈(かづ)き濯ぐ。因りて生める神を、号けて底津少童命(そこつわたつみのみこと)と曰す。次に底筒男命(そこつつのをのみこと)。又潮の中に潜(かづ)き濯ぐ。因りて生める神を、号けて中津少童命(なかつわたつみのみこと)と曰す。次に中筒男命(なかつつのをのみこと)。又潮の上に浮き濯ぐ。因りて生める神を、号けて表津少童命(うはつわたつみのみこと)と曰す。次に表筒男命(うはつつのをのみこと)。凡て九の神有(いま)す。其の底筒男命・中筒男命・表筒男命は、是即ち住吉大神(すみのえのおほみかみ)なり。底津少童命・中津少童命・表津少童命は、是阿曇連(あづみのむらじ)等が祭れる神なり。然して後に、左の眼を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて天照大神と曰ふ。復右の眼を洗ひてたまふ。因りて生める神を、号けて月読尊と曰す。復鼻を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて素戔嗚尊と曰す。凡て三の神ます。已にして、伊弉諾尊、三の子に勅任(ことよさ)して曰はく、「天照大神は、以て高天原を治すべし。月読尊は、以て滄海原の潮の八百重(やほへ)を治すべし。素戔嗚尊は、以て天下を治すべし」とのたまふ。是の時に、素戔嗚尊、年已に長いたり。復八握鬚髯(やつかひげ)生ひたり。然れども天下を治さずして、常に啼き泣ち恚恨(ふつく)む。故、伊弉諾尊問ひて曰はく、「汝は何の故にか恒に如此(かく)啼く」とのたまふ。対へて曰(まを)したまはく、「吾(やつかて)は母に根国に従はむと欲ひて、只に泣かくのみ」とまをしたまふ。伊弉諾尊悪(にく)みて曰はく、「情(こころ)の任(まにま)行ね」とのたまひ、乃ち逐(やらひや)りき。(神代紀第五段一書第六)

一書に曰く、伊弉諾尊、三の子に勅任して曰はく、「天照大神は、高天之原を御(しら)すべし。月夜見尊は、日に配べて天の事を知らすべし。素戔嗚尊は、蒼海之原(あをうなはら)を御すべし」とのたまふ。(神代紀第五段一書第十一)

天照大御神(天照大神)・月読命(月読尊・月弓尊・月夜見尊)・須佐之男命(素戔嗚尊)の三貴子によって、世界は治められることになっている。記紀の各本によって細部にはいろいろ違いがあるが、記とおおよそ同じ話は神代紀第五段一書第六に見られる。亡くなつた妻の伊奘冉尊を追いかけて伊奘諾尊は黄泉に至った。けれども、けがらわしい姿を見たことが原因で仲違いして現世に戻ってくる。 穢れた身を清めようと川で禊ぎをした。身につけていたものを脱ぎ捨てていくと、それぞれ数々の神が生まれた。最後に左の眼を洗うと天照大御神(天照大神)が生まれ、右の眼を洗うと月読命(月読尊)が生まれ、鼻を洗うと須佐之男命(素戔嗚尊)が生まれたという。それに先立って、反歌の15番歌に登場している「わたつみ」の神々も生まれている。出航して沖合にいるのだから、人々にはこの物語が想起されていたに相違あるまい。住吉大社神代記においても、同様の記述が行われている。

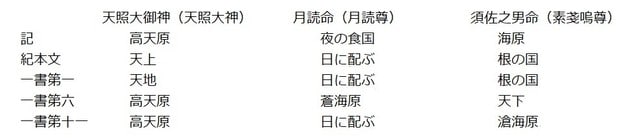

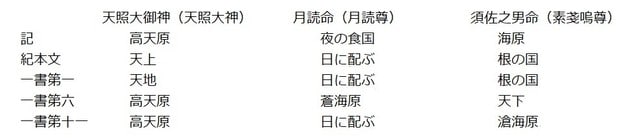

この三貴子は分治を行なうのであるが、記紀それぞれの書により少しずつ異なる。整理すると次のようになる。

異同はあるものの、天照大神が日の象徴、月読尊が月の象徴であったことは確かであろう。そして、記や神代紀第六段一書第十一には素戔嗚尊は海原を治めたことになっている。

この三貴子の伝説に語られる事柄こそ、中大兄は13番歌で詠んだ3つの時制、「神代」、「古」、「うつせみ」のうちの「古」に対応する事柄である。飛鳥時代の宮廷社会の人にとって、特に天皇にとっては、大和三山の話は「神話」であっても、三貴子の物語は「史実」、当時の言葉でいえば、コトであると考えていたであろう。それが飛鳥時代までの天皇の正統性の主張である。日本書紀について平安朝以降に解釈された考え方とは異なるし、現代の歴史学が盛んに主張、展開する「天皇」の称号の発生や「日本」という国号の成立との関連から説く考え方とも異なるものと考えられる。

記紀の文章の中に、「神世(かみのよ)」ということばが出てくるのは、きわめて早い部分である。

次に成りし神の名は、国之常立神(くにのとこたちのかみ)。次に豊雲野神(とよくもののかみ)。此の二柱の神も亦、独神(ひとりがみ)と成り坐して、身を隠しき。次に成りし神の名は、宇比地邇神(うひぢにのかみ)、次に妹須比智邇神(いもすひちにのかみ)。次に角杙神(つのぐひのかみ)。次に妹活杙神(いもいぐひのかみ)〈二柱〉。次に意富斗能地神(おほとのぢのかみ)。次に妹大斗乃弁神(おほとのべのかみ)。次に於母陀流神(おもだるのかみ)。次に妹阿夜訶志古泥神(あやかしこねのかみ)。次に伊耶那岐神、次に妹伊耶那美神。上の件の、国之常立神より以下(しも)、伊耶那美神より以前(さき)は、并せて神世七代(かむよななよ)と称(い)ふ。〈上の二柱の独神は、各一代と云ふ。次に双(なら)べる十の神は、各二の神を合せて一代と云ふ〉。(記上)

凡て八の神ます。乾坤(あめつち)の道、相参(まじ)りて化(な)る。所以(このゆゑ)に、此の男女を成す。国常立尊(くにのとこたちのみこと)より、伊弉諾尊・伊弉冉尊に迄(いた)るまで、是を神世七代(かみのよななよ)と謂ふ。(神代紀第三段本文)

伊耶那岐神(伊奘諾尊)・伊耶那美神(伊奘冉尊)が登場以前である。それ以降は、初期万葉時代、飛鳥時代の人にとっては、「神代」というよりも「古」という言葉で認識されていたということになる。彼らに伝えられて今日、記紀に残るような伝承は、いわゆる「神話」とは思っていなかった。言い伝えられるお話は、みな現実感に満ちて生き生きとしていた。それを中国の史書のように文字によって書き上げることが命じられて苦心惨憺してできあがったのが文献としての記紀である。ヤマトコトバを漢字、漢語で表す折衷案によって成ったのである。紀の巻名に「神代上」などとあるのは、漢風諡号同様、後の人の書き入れによるものと推測される。

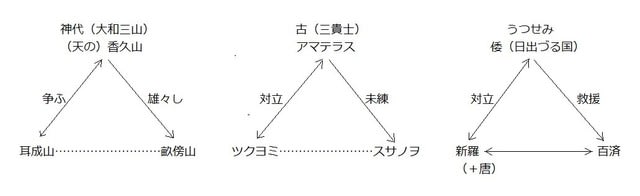

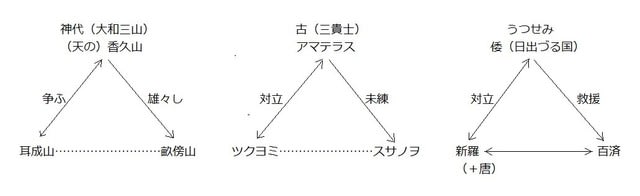

万13番の長歌に、「神代」といっているのが大和三山の争いである。「古」といっているのが三貴子の物語、「うつせみ」とは直面する国際情勢である。その関係を図に示した。三つの時制におけるそれぞれの三者関係は見事に対応している。香具山は天の香具山といれるとおり天を象徴している。天に輝く太陽の光によって、稲は豊かに育つ。ただし、そう言い出したのはそれほど古いことではなかろう。都が香具山に程近いところ、飛鳥の地へ遷ってきてから、稲作祭祀が発展したに違いあるまい。畝傍山と耳梨山が当初から何を象徴していたかは不明である。ここで想定したいのは三者の関係性である。三貴子の伝説では、天照大御神(天照大神)が天、月読命(月読尊)が月、須佐之男命(素戔嗚尊)が海を表象している。そして、今、倭と新羅は百済をめぐって争っている。

記紀のさまざまな文章からは、三貴子の力関係がはっきりしないが、13番歌に、「古も 然にあれこそ」と強調している。中大兄は天照大御神(天照大神)の優位性を信じていたに相違あるまい。須佐之男命(素戔嗚尊)の悪童ぶりは、「天石屋(あめのいはや)(天石窟(あまのいはや))」に閉じ籠る事件につながる話として、記紀のいずれにも出てくる。天照大御神(天照大神)は、弟に当たる須佐之男命(素戔嗚尊)をずいぶんかばい、好意的な評価をするけれど、結局は愛想が尽きて引き籠ってしまう。業を煮やした他の神々たちによって、須佐之男命(素戔嗚尊)は高天原というエデンの園から放逐されてしまった。

月読尊に関しても、神代紀第五段一書第十一に保食神(うけもちのかみ)を殺す場面がある。食物神を殺すのは、記の速須佐之男命が大気都比売(おおげつひめ)を殺すのと同じである。自ら食物を作ることができないことの証であって、支配者に幣を捧げることも意味すると考えられている。その話自体は、五穀の誕生の物語と結びついている。五穀には、紀一書第十一に、記にはない牛馬や稗が登場している。記の発展形として、紀一書第十一は捉えられる。牛馬や稗が加わっているのは、水田稲作農耕に利用する牛馬や、稲の雑草としての稗のことが気になるからであろう。自分たちを稲作“民族”として強く意識して位置づけていったということになろう。

時に天照大神、怒りますこと甚しくして曰はく、「汝は是悪しき神なり。相見じ」とのたまひて、乃ち月夜見尊と、一日一夜(ひとひひとよ)、隔て離れて住みたまふ。(神代紀第五段一書第十一)

月夜見尊がその後どうなったか記述はないが、日中は太陽が、夜は月が輝くこと、そして、日中に月があっても影が薄いことの由来を示している。そのうえ、太陽は食物、なかでも稲を稔らせることができるが、月は食物を何も生まないことを表しており、素直に受けとめることができる。月読尊(月夜見尊)は、天照大神から取るに足らないと無視されるほどの存在であったと捉えて自然である。

これらの相対的な力関係を重ね合わせてトレースしてみると、結果的に、香具山・天照大御神(天照大神)・倭が、耳梨山・月読命(月読尊)・新羅と争って勝利し、畝傍山・須佐之男命(素戔嗚尊)・百済を支配するという展開に至る。中大兄が歌のなかで言わんとしていることが明瞭になってきた。

歌が歌われた当時、実際に争っていたのは新羅と百済である。百済に救援軍を送るのが倭であり、新羅と連合軍を作ったのが唐である。しかし、倭の送った軍隊は義勇兵ではなく、天皇を最高司令長官とする正規軍である。元首が戦場へ赴こうとしているのだから、百済の救済が目的ではなく、唐に代わって百済を事実上領有しようとするのが目的であったろう。人質にして倭に留まっていた百済王子の豊璋(ほうしょう)を百済の王として擁立し、傀儡政権の樹立を画策していた。上に引いた斉明紀六年十月条の割注に、「天皇、豊璋を立てて王と為し」とある。同じようなことは少し後になって新羅が行っている。唐の勢力を朝鮮半島から追い出しにかかるときに、滅亡した高句麗に新政府を作って唐と戦わせている。

中大兄の三山歌は、神代の時代から説き起こして、三貴子伝説を媒介にして日・月・海の三者関係を導き出し、直面する国際情勢を歌った歌である。13番歌の大意は、香具山は、畝傍山を男らしいと思って、耳梨山と互いに争った。神代からこうであるらしい。古の三貴子もそうであったから、今の世も夫を争うが如き出来事が起きているに違いない。14番歌の大意は、香具山と耳梨山とが争った時、その勝敗を見定めようと阿菩大神が見に来たという印南国原である。その名は、稲の稔りが豊かで、稲穂が波を打っているように広がる平原であることに因んでいる。いま船上からよく見えるのは、そんな天の恵みが優れているところである。

13番の長歌において、「神代」、「古」、「うつせみ」の三つの時代を並列させて、争いの状況を確認している。三つの時代を歌うことは、紀122歌謡の童謡の意見に反して「倭」の版図が拡大することを示唆させる役割を担っている。三山の性別をめぐって議論が分かれていた。中大兄が歌いたいのは最終的には百済の領有権争いである。ツマは比喩である。歌のなかでは香具山が畝傍山を「雄々し」と言っているから、香具山は女性、畝傍山は男性と推定される。したがって、互いが争っている耳梨山は女性と考えるのが順当であろう。一人の男性を二人の女性が争っている形式になる。実際の山容も畝傍山の標高が高く、男性的である。ただし、女性としての魅力は香具山の方が耳梨山よりもずっと優っていると言いたいのであろう。

古の三貴子において、天照大御神(天照大神)は女性、須佐之男命(素戔嗚尊)は男性のように言い伝えられている。月読命(月読尊)の話はほとんど出てこないから性別は不分明である。万葉集では、「月読壮士(つくよみをとこ)」(万985・1372)という例が見られ、平安初期、延暦23年(804)に書かれたとされる皇大神宮儀式帳には、馬に乗った男神とされている。しかし、月と女性との関係は生理との関連などから根強く意識されるところでもあり、中大兄の三山歌の時点では男神とはされていなかったのではないか。ここでは三者の関係上、月読命(月読尊)は女性と考えたほうがわかりやすい。天照大御神(天照大神)と同じく、禊ぎによって伊耶那岐命(伊奘諾尊)の目から生れている。

うつせみにおいて、倭、百済、新羅の関係を考えると、倭は推古天皇(在位、592~628)、皇極・斉明天皇(在位、642~645・655~661)と、女帝が長らく君臨している。天照大御神(天照大神)の国の首長には女性が適任との考えに基づくらしい。百済は男帝が続いていた。一方、新羅は、7世紀の半ばに善徳(ソンドク)王(位、632~647)、真徳(チンドク)王(位、647~654)と2人女王が続いた後、男性の武烈王 (位、654~661)が王位に就いている。武烈王は、紀に、「金春秋(こむしゅんしう)」の名で載る。「質(むかはり)」として来ていたとあり、「姿顔(かほ)美(よ)くして善(この)みて論笑(ほたきこと)す」(孝徳紀大化三年是歳)と紹介されている。

中大兄が、播磨風土記の揖保郡条に載る三山闘争と阿菩の大神の話を民俗採集の形で聞いて、そのまま三山歌を歌ったとは想定できない。風土記の話では三山のどこが勝ったのかわからない。おそらく、三山闘争に関係する話を聞いて着想し、彼なりにその後の経緯を考えたのであろう。当然、香具山が耳梨山に勝つようにである。そして、印南郡の印南国原に結び付けた。不分明であることも手伝って、「神代」のこととされた。印南国原とは、太陽の恵みで稲が波を打つように稔り豊かな平原のこととこじつけた。太陽を司るのは天照大御神(天照大神)であり、また、倭の天皇は稲作の祭祀者になっている。それを大和三山に当てはめれば天香具山である。勝者は香具山、敗者は耳梨山である。そして、それは、大和三山の相対的な位置関係にも対応している。香具山が東、畝傍山が西、耳梨山が北に当たる。倭、百済、新羅の方位と相似形になっている。戦争の図上訓練を、なぞなぞ歌謡のなかでしていたということである。

(つづく)

中大兄近江宮御宇天皇三山歌一首

高山波雲根火雄男志等耳梨與相諍竸伎神代従如此尓有良之古昔母然尓有許曽虚蝉毛嬬乎相挌良思吉

反歌

高山与耳梨山与相之時立見尓来之伊奈美國波良

渡津海乃豊旗雲尓伊理比弥之今夜乃月夜清明己曽

右一首歌今案不似反歌也但舊本以此歌載於反歌故今猶載此次亦紀曰天豊財重日足姫天皇先四年乙巳立天皇為皇太子

便宜的に新編全集本によって訓読と現代語訳を示す。

中大兄(なかのおほえ)近江宮(あふみのみや)に天(あめ)の下(した)治めたまひし天皇の三山(みつのやま)の歌一首

香具山(かぐやま)は 畝傍(うねび)雄雄(をを)しと 耳梨(みみなし)と 相(あひ)争(あらそ)ひき 神代(かみよ)より かくにあるらし 古(いにしへ)も 然(しか)にあれこそ うつせみも 妻(つま)を 争ふらしき(13)

反歌

香具山と 耳梨山と あひし時 立ちて見に来(こ)し 印南国原(いなみくにはら)(14)

わたつみの 豊旗雲(とよはたくも)に 入日(いりひ)見し 今夜(こよひ)の月夜(つくよ) さやけかりこそ(15)

右の一首の歌は、今案(かむが)ふるに反歌に似ず。ただし、旧本にこの歌を以(もち)て反歌に載(の)せたり。故(このゆゑ)に、今も猶(なほ)しこの次(つぎて)に載す。また、紀(き)に曰(いは)く、「天豊財重日足姫(あめとよたからいかしひたらしひめ)天皇の先の四年乙巳(いつし)に、天皇を立てて皇太子(わうたいし)としたまふ」といふ。

(訳・13番歌)香具山(かぐやま)は 畝傍山(うねびやま)を雄々しく思って 耳梨山(みみなしやま)と いさかった 神代の昔からして こうであるらしい 古(いにしえ)も そうだったからこそ 今の世の人も 妻を 奪いあって争うらしい

(訳・14番歌)香具山と 耳梨山とが いさかいした時 阿菩(あぼ)の大神がわざわざ見に来た 印南野(いなみの)なのだなここは

(訳・15番歌)大海原(おおうなばら)の 豊旗雲(とよはたぐも)に 入日を見たその 今夜の月は 清く明るくあってほしい

この中大兄の三山歌は、今日まで諸説紛々で、共通理解に至っていない。先人の入り乱れた議論を網羅的に整理することはもはや不毛である。ポイントごとに諸説を紹介しながら検討を進める。議論されている焦点としては、

(1)作歌の時点は斉明7年(661)であること。

(2)三山の性別とそれぞれの関係について。

(3)歌の外にある風土記の伝説をもちだすことについて。

(4)15番歌は反歌とは考えにくいこと。

(5)15番歌の原文は、伝本によって「弥」が「沙」や「佐」という異同があり、「入り日射し」と訓むかもしれない点。

(6)15番歌の第五句、「清明己曽」の訓について。

といった議論が主に行われている。確かに大事なことではあるが、もっと肝心な問題点がある。

(1)戦争に赴く船上で、大和国にある小さな山々の歌を歌って何が面白いのか。

(2)三山の性別を表すことで何がしたいのか。

(3)13番歌に「神代」、「古」、「うつせみ」とあるのだから、「神代」≠「古」である。

(4)万葉集の原本は標目、題詞、歌だけだから、13~15番歌は1セットの歌謡であって、15番歌も反歌である。

(5)左注は時代的にかなり早いはずだが、その誤解をもたらした精神史的転回とは何か。

(6)15番歌に、「今夜の月夜」と訓んでいるが、今朝の午前中、のような下手な言い回しではないか。

包括的な理解を目指さなければ、三山歌それぞれについても、また、初期万葉の雑歌の性格についても、真の理解には近づかないと考える。

まず確認できることは、三山歌が歌われたのは、多く指摘されているように、百済救援軍の一行が、斉明7年の正月、艦隊を仕立てて瀬戸内海を西に進んで行った時である。やがて白村江の海戦に敗れる進軍である。万8番歌、額田王の熟田津の歌の前ということになり、船上で歌われた可能性が濃厚である。紀には次のようにある。

七年の春正月丁酉の朔壬寅[6日]に、御船西に征きて、始めて海路(うみつみち)に就く。甲辰[8日]に、御船、大伯海(おほくのうみ)に到る。時に、大田姫皇女(おほたのひめみこ)、女(ひめみこ)を産む。仍りて是の女を名けて大伯皇女(おほくのひめみこ)と曰ふ。(斉明紀七年正月)

前年に難波宮に幸し、年が明けてから出航して「大伯海(おほくのうみ)」、今の岡山県瀬戸内市の旧邑久郡(おくぐん)と小豆島との間の海を航行したのが8日である。ちょうどそのときに、大海人皇子と大田皇女との間に女の子が産まれ、大伯(大来) 皇女(おおくのひめみこ)と名づけられた。万葉第2期の歌人として知られる。妊婦が船に乗っているほど豪華客船であったものと思われる。後の律令・軍防令に、「凡そ征行(しゃうぎゃう)せむときは、皆婦女を将(ゐ)て、自ら随ふること得じ。」となっているが、古くは日本武尊が弟橘媛を随行させるなど、倭の国では将軍クラスは夫婦で従軍する憤習があったとされる。ともあれ、播磨国の沖合を航行している時、中大兄はこの三首連作の歌を歌っている。斉明7年正月7日、8日、9日位の夕刻に歌っていることになる。

13番歌は原文に「雄男志」とあるのを、「雄々し」とするか、「を惜(愛)し」とするか、意見が分かれている。それによって、三山の性別について、諸説かまびすしい。

A.香具山(♀)・畝傍山(♂)・耳梨山(♂)

B.香具山(♀)・畝傍山(♂)・耳梨山(♀)

C.香具山(♂)・畝傍山(♂)・耳梨山(♂)・他山(♀)

D.香具山(♂)・畝傍山(♀)・耳梨山(♂)

毛利1995.に、「形容詞においては、現代語と同じく古代語であっても、「胸を痛し。」とか「我を苦し。」などといった、ヲをとり形容詞終止形で文が終わる形はあり得ない。形容詞終止形がヲをとるときは、助詞トがきて、しかもそれに続いて思惟動詞・伝達動詞等が接続するときである。……世間を憂しと思ひて……(13・三二六五)……世の中の厭しとやさしと思へども……(5・八九三)……我が振る袖を無礼と思ふな(6・九六六)……旅をよろしと思ひつつ……(4・五四三)……我を欲しといふ……(11・二三六二)……人言を良しと聞かして……(3・四六〇) このように、ヲを伴う形容詞終止形の場合、助詞トのあとに引用動詞(思惟動詞・伝達動詞等)が位置する。萬葉集で、こうした場合、引用動詞がこない例を全然見出すことが出来ない。」(61~62頁)との指摘がある。「雄男志」を、「を惜(愛)し」ととるのは解釈として苦しい。香具山は、畝傍山を雄々しいと思って、耳梨山と互いに争ったという意味である。すると、三山の性別において、D説は捨てられるべきである。C説を歌に詠むには、「香具山ハ 畝傍耳梨 雄々シト思ヒ 相争ヒキ」のような表現となるであろう。A説は、男性の畝傍山と耳梨山とが、女性の香具山をめぐって争ったということになり、歌の途中で主語が転換することになってしまう。歌は、「香具山は」で始まって「相争ひき」まで一文が続くものであろう。

B説の、香具山(♀)・畝傍山(♂)・耳梨山(♀)は、2人の女性が1人の男性をめぐる争いの形になる。万葉集中の「葦屋処女(あしのやのをとめ)」・「菟原処女(うはらのをとめ)」の話(万1801~1803、万1809~1811、万4211~4212)、「桜児」・「縵児(かづらこ)」の話(万3786~3790)のように、1人の女性をめぐっての2人(3人)の男性の争いの例とは異なるものの、人間の話ではなく、神代の山の話である。「嬬」の字を万葉集では、男性の夫(つま)(例えば、万153・194・426・1795)にも女性の妻(つま)(例えば、万635・1129・1561・1562・1679・2075・2086)にも使われている。2女1男争いの話は住吉大社神代記に見られる。

大神、霊(くす)しき男神人(をかみ)と現れ賜ひて、宮城(みや)を造作(つく)る料(しろ)の材木(き)を流運(なが)さしめて、行事(わざ)をし賜ふ。時に、斯の川に居す女神、妻に成らむと欲ふ。亦、西方(にしのかた)近くに在る武庫川に居す女神も亦、同じき思を欲す。両(ふたはしら)の女神、寵愛之情(みめぐみをもとむるこころ)を成す。而して、為奈川(ゐながは)の女(めがみ)、嫡妻之心(むかひめなるこころ)を懐(うだ)きて嫉妬(ねたみ)を発(おこ)し、大石を取りて武庫川の妾神(めがみ)に擲打(なげう)ち、并せて其の川の芹草(せり)を引取る。故、為奈川には大石無くして芹草生へ、武庫川には大石有りて芹草無し。両(ふたつ)の河一つに流れ合ひて海に注く。(住吉大社神代記・為奈河木津河)

これは上代に珍しい例であるとされて、万13番歌とは関係ないと思われている節がある。しかし、三山歌が歌われたのは、征西の途上の航海においてである。航海神とされる住吉大社の関連記事にあるなら、とても重要視されていたと考えなければならない。場所は、万14番歌にある「印南国原」から、広く見積もっても、今の明石市から加古川市、高砂市、姫路市、相生市、赤穂市、備前市、瀬戸内市、岡山市、玉野市付近と推定される。

そして、明石海峡付近の山陽道地域は、住吉大社の神領であった(注1)。住吉大社の祭神は、航海守護の神である住吉三神、ならびに、新羅征討を成功させた神功皇后である。いま、新羅との戦争を始めようとしている。言霊信仰のなかに漂っているヤマトの人々にとって、ジンクスとしても住吉大社にかかわりのある伝承を信じて追従しないはずはない。

上岡(かみをか)の里〈本は林田の里なり。〉土は中の下なり。出雲国の阿菩大神(あぼのおほかみ)、大倭国の畝火・香山・耳梨、三つの山の相闘ふと聞かして、此を諫め止めむと欲して、上り来ましし時、此処(ここ)に到りて、乃ち闘い止(や)みぬと聞かし、其の乗らせる船を覆(ふ)せて、坐しき。故、神阜(かみをか)と号く。阜の形、覆せたるに似たり。(播磨風土記・揖保郡)

万14番歌に、「香具山と 耳梨山と あひし時 立ちて見に来し 印南国原」の立って見に来たのは、この阿菩大神であるとする説が根強い。ところが、播磨風土記に揖保郡と印南郡は別項であり、地理的に離れているし、歌では触れられていない阿菩大神を引き入れて解釈するのはいかがなものかと言った疑問が呈されている。そこで、印南国原が立って大和へ出掛けていって見に来た(?)、二山の争いに嫌気がさした畝傍山が、印南=否みて逃げて、二山はそれを見ようと見に来た、という説も立てられている。しかるに、そもそも万13番歌において、「神代」と断っているとおり、三山闘争の話は神話的なものである。地理的厳密性を求めるほうが不合理である。また、印南国原や三山が移動したとする伝承はなく、仮にあるなら移動可能なように「神」格を与えられ、「印南国原神」、「高山神」、「雲根火神」、「耳梨神」とされるのではないか。

阿菩大神は、出雲から大和へ行く途中で揖保郡でとどまった。そういう民俗伝承を、船で沖合を通過する中央の宮廷社会の人々、そのなかの中大兄が聞いたとして、同じ播磨国の印南国原とを混同しても不思議ではない。揖保を音で聞けば、イヒ(飯)+粒(ボ)である。

故、其の政[征韓]未だ竟らぬ間に、其の懐妊(はら)めるを産むときに臨みて、即ち御腹を鎮めむと為て、石を取りて御裳の腰に纒きて、筑紫国に渡るに、其の御子はあれ坐しき。……亦筑紫の末羅県(まつらのあがた)の玉島里(たましまのさと)に到り坐して、其の河の辺に御食(みをせ)し時は、四月の上旬(はじめ)に当たりき。爾くして、其の河中の礒に坐して、御裳の糸を抜き取り、飯粒(いひぼ)を以て餌と為て、其の河の年魚(あゆ)を釣りき。其の河の名は、小河と謂ふ。亦其の礒の名は勝門比賣(かちとひめ)と謂ふぞ。故、四月の上旬の時に、女人(をみな)の、裳の糸を抜き、粒(いひぼ)を以て餌(ゑ)と為て年魚を釣ること、今に至るまで絶えず。(仲哀記)

夏四月の壬寅の朔甲辰に、北(きたのかた)、火前国(ひのみちのくちのくに)の松浦県(まつらのあがた)に到りて、玉嶋里(たましまのさと)の小河の側(ほとり)に進食(みをし)す。是に、皇后(きさき)、針を勾げて鉤(ち)を為(つく)り、粒を取りて餌にして、裳の縷(いと)を抽取(と)りて緡(つりのを)にして、河の中の石(いそ)の上に登りて、鉤を投げて祈(うけ)ひて曰はく、「朕(われ)、西、財(たから)の国を求めむと欲す。若し事成すこと有らば、河の魚鉤を食へ」とのたまふ。因りて竿を挙げて、乃ち細鱗魚(あゆ)を獲つ。時に皇后の曰はく、「希見(めづら)しき物なり」とのたまふ。希見、此には梅豆邏志(めづらし)と云ふ。故、時人、其の処を号けて梅豆羅国(めづらのくに)といふ。今、松浦と謂ふは訛(よこなば)れるなり。是を以て、其の国の女人、四月の上旬(かみのとをか)に当(いた)る毎に、鉤を以て河中に投げて、年魚を捕ること、今に絶えず。唯し男夫(をのこ)のみは釣ると雖も、魚を獲(う)ること能はず。(神功前紀仲哀九年四月)

飯粒

飯粒神功皇后の征韓に際しての逸話として、イヒボという言葉が関連している。イヒボでアユが釣れるかどうかが、征韓の成功不成功を占っている。よって本邦ではアユに鮎の字を当てて記すのが慣用となっている。ご飯粒だけで魚が獲れてしまうのだから、稲作が漁撈を上回ることを隠喩しているということであろう。

印南郡 一家(あるひと)いへらく、印南と号くる所以は、穴門の豊浦の宮に御宇(あめのしたしろ)しめしし天皇、皇后と倶に、筑紫の久麻曽(くまそ)の国を平(ことむ)けむと欲して、下り行でましし時、御舟(みふね)、印南の浦に宿りましき。此の時、蒼海(うなばら)甚(いた)く平(な)ぎ、波風和(やは)ぎ静けかりき。故、名づけて入浪(いりなみ)の郡といふ。(播磨風土記・印南郡)

印南の浦は、神功皇后と関係のある場所なのである。イナミ=イネ(稲)+ナミ(波)、すなわち、稲が波打つように豊穣に育っていることを暗示している。そして、印南=否みの連想としては、出雲から大和へ向かおうとしていた阿菩大神が、和解したから来なくていいよと否まれたところとの連想が働いたものであろう。後述するように、来なくても稲作の優位が知れたからである。そんな民俗伝承を、「御船」の上で中大兄らは聞いた。そして、考えていることは、目下の、百済を救援するための新羅との戦いのことである。

その後の行軍の展開として、紀には次のような件がある。

庚戌[14日]に、御船、伊予の熟田津(にきたつ)の石湯行宮(いはゆのかりみや)に泊つ。熟田津、此には儞枳拕豆(にきたつ)と云ふ。(斉明紀七年正月)

これが、額田王の熟田津の歌として知られる万8番歌の時である。万省集巻1のはじめの頃の雑歌の頃の歌は、紀に記された記事と密接に連携しながら物語を構成している。

三山歌について戻って考えると、なかなかに奇妙な設定といえる。海上にいるのだから3首目の15番歌は納得がいく。しかし、朝鮮半島にまで行こうとする船の上で、何がおもしろくて大和三山を歌っているのであろうか。播磨風土記にある伝説から着想を得たという説が通行しているけれど、それにしてはずいぶん分量が多い。中大兄は何が言いたいのか。紀では、斉明天皇が6年10月に百済救済の出陣を決めてから、7年正月に出航する前から不吉な記事が続いている。負け戦の前兆ではないかと言っている。

[六年冬十月に、斉明天皇、]詔して曰はく、「師(いくさ)を乞ひ救(すくひ)を請(まを)すことを、古昔(いにしへ)に聞けり。危(あやふき)を扶け危えたるを継ぐことは、恒の典に著れたり。百済国(くだらのくにのひと)、窮(せま)り来りて我に帰(よ)るに、本邦(もとのくに)の喪(ほろ)び乱れて、依るところ靡(な)く告げむところも靡しといふを以てす。戈を枕にし胆(い)を嘗む。必ず拯救(すくひ)を存(たも)てと、遠くより来りて表啓(まを)す。志奪ひ難きこと有り。将軍(いくさのきみ)に分ち命(おほ)せて、百道(もものみち)より倶に前(すす)むべし。雲のごとくに会ひ雷のごとくに動きて、倶に沙㖨(さたく)に集らば、其の鯨鯢(あた)を翦(き)りて、彼(そ)の倒懸(せまれる)を紓(の)べてむ。有司(つかさ)、具(つぶさ)に為(そなへ)与へて、礼(ことわり)を以て発(た)て遣せ」と、云々(しかしかのたまふ)。王子豊璋(ほうしゃう)及び妻子(めこ)と、其の叔父忠勝(ちうしょう)等とを送る。其の正(まさ)しく発遣(た)ちし時は、七年に見ゆ。或本に云はく、天皇、豊璋を立てて王(こきし)とし、塞上(さいじゃう)を立てて輔(たすけ)として、礼(ことわり)を以て発(た)て遣すといふ。

十二月の丁卯の朔庚寅〔24日〕に、天皇難波宮に幸(おはしま)す。天皇、方(まさ)に福信が乞(まを)す意(こころ)に随ひて、筑紫に幸して、救軍(すくひのいくさ)を遣らむと思ひて、初づ斯に幸して、諸の軍器(つはもの)を備ふ。

是歲、百済の為に将に新羅を伐たむと欲して、乃ち駿河国に勅して船を造らしむ。已に訖(つくりをは)りて、続麻郊(をみの)に挽き至る時に、其の船、夜中に故も無くして艪軸(へとも)相反(かへ)れり。衆(ひとびと)終に敗れむことを知(さと)りぬ。科野国言さく、「蠅群れて西に向ひて、巨坂(おほさか)を飛び踰ゆ。大きさ十囲(といだき)許(ばかり)。高さ蒼天(あめ)に至れり」とまをす。或いは救軍の敗績(やぶ)れむ怪(しるまし)といふことを知る。童謡有りて曰く、

摩比邏矩都能倶例豆例於能幣陀乎邏賦倶能理歌理鵝美和陀騰能理歌美烏能陛陀烏邏賦倶能理歌理鵝甲子騰和與騰美烏能陛陀烏邏賦倶能理歌理鵝

といふ。(斉明紀六年十~十二月)

最後の童謡は奇怪なもので、難訓で今日まで訓めていない。紀の歌謡は独特の難しい文字を使っていながらも、一字一音の音仮名だから訓めないというのはおかしい。この童謡もほとんどが音仮名に見られる文字である。要するに、征西の軍の成功しないことを諷刺した歌であり、検閲によって訓めなくしたのか、検閲されて消されないように難しく書いたのであろう。「童謡」と書いてワザウタと訓むのは、子どもが歌うことによって事柄の真意、隠された神意が表明されるからという。子どもが世相を諷刺する歌を歌うしかない時代とは、なかなかに息が詰まるような生きにくい時代であったらしい。

中大兄の三山歌の落ち着きのなさは、おそらく、この童謡の内容がわからないためであろう。世論調査の支持率が悪く、失政ではないかと批判する諷刺マンガが出た。官房長官である中大兄は、記者会見の席でそれを否定する見解を述べ、政策の正当性を主張する演説を求められていた。それも格調高く、人々、わけてもヤマト朝廷を支えている宮廷社会の人々の心に訴える術が必要であった。そのために歌が選ばれ、三山歌が歌われた。それが事実に近いのではなかろうか。童謡が読み解かれれば、船旅をしながら見えもしない大和三山を歌った理由がよりわかりやすくなるであろう。

この紀122番歌の解読は別に論じることにする。中大兄が三山歌を歌う動機まで詮索しなくても、理解できないことはない。童謡の指していることは、政策への批判、出兵への反対に相違ないものであろう。そしてまた、三山争いのことが「神代」のこと、朝鮮半島と倭の国際情勢が「うつせみ」とするなら、「古」のことが抜け落ちているから、「古」の言い伝えを拠りどころとした皮肉を童謡が言っていて、それに真っ向から事実誤認であると反論しているものと想定される。そう仮定したうえで論を進めていく。

中村2014.に、万葉集には、「已然形に「こそ」が直接して構成される確定条件順態接続表現は、[帰結句のあるものとしては]十六例存在する。それに、同じはたらきをする形容詞型活用語の語幹相当部分に接尾語「み」を付けて「こそ」に連ねた二例を加えた十八例が、已然形に付く「ばこそ」以前の、それに相当すると思われる該当例である。……[そして、13番歌の「古も 然にあれこそ うつせみも 嬬を 争ふらしき」とあるのは、]あらかじめ理由に相当することになる具象事例が前文に引かれていて、それを受けて「然(しか)にあれこそ」……として、改めて理由として、周知の現実の背景を推定している、已然形に「こそ」が付いた前件とその後件とである。」(175~177頁)と解説されている。

万13番歌には、3つの時制について述べられている。

神代より かくにあるらし

古も 然にあれこそ

うつせみも 嬬を 争ふらしき

その述べ方において、「神代」と「うつせみ」では推量の助動詞ラシが用いられながら、「古」においてのみ、確定している具象事例が周知の事柄として取り扱われている。「神代」≠「古」なのである。管見ではあるが、これまで「神代」=「古」と決めつけていたため、中大兄の三山歌は、真の理解に近づくきっかけを失っていたものと思われる(注2)。「古」のストーリーのみ、当時の宮廷社会の人々にとって、誰もがお馴染みの周知の現実として語られている。宮廷の人たちにとって、それはとりもなおさず、記紀の言い伝えにある。

記紀において、「古」において三者が競い合うような形の事柄といえば、三貴子の分治の物語として良く知られる。黄泉国から帰還した伊耶那岐命(伊弉諾尊)の禊、ないし、伊弉諾尊・伊弉冉尊の国生みにつづく事項として語られる。

是に[伊耶那岐命、]詔(のりたま)はく、「上つ瀬は瀬速し。下つ瀬は瀬弱(よわ)し」とのりたまひて、初めて中つ瀬に墮ちかづきて滌(すす)ぎし時に、成り坐せる神の名は、八十禍津日神(やそまがつひのかみ)、次に大禍津日神、此の二の神は、其の穢れ繁き国に到れる時に、汚垢(けが)れしに因りて成れる神ぞ。次に其の禍(まがこと)を直さむと為て成れる神の名は、神直毘神(かむなほびのかみ)、次に大直毘神。次に伊豆能売神(いづのめ)。〈并せて三の神ぞ〉次に水底に滌ぎし時に、成れる神の名は、底津綿津見神(そこつわたつみのかみ)、次に底筒之男命(そこつつのをのみこと)。中に滌ぎし時に、成れる神の名は、中津綿津見神(なかつわたつみのかみ)、次に中筒之男命(なかつつのをのみこと)。水の上に滌ぎし時に、成れる神の名は、上津綿津見神(うへつわたつみのかみ)、次に上筒之男命(うへつつのをのみこと)。此の三柱の綿津見神は、阿曇連(あづみのむらじ)等が祖神(おやがみ)と以ていつく神ぞ。故、阿曇連等は、其の綿津見神の子、宇都志日金拆命(うつしひかなさくのみこと)の子孫(あなすゑ)ぞ。其の底筒之男命・中筒之男命・上筒之男命の三柱の神は、墨江の三前(みまへ)の大神ぞ。是に、左の御目を洗ひし時に成れる神の名は、天照大御神。次に、右の御目を洗ひし時に成れる神の名は、月読命。次に、御鼻を洗ひし時に成れる神の名は、建速須佐之男命(たけはやすさのをのみこと)。右の件の、八十禍津日神より以下(しも)、速須佐之男命より以前(さき)の十柱の神は、御身を滌ぎしに因りて生めるぞ。此の時に、伊耶那岐命、大きに歓喜(よろ)こびて詔はく、「吾は子を生み生みて、生み終へに三の貴き子を得つ」とのりたまひて、即ち其の御頸珠の玉の緒、もゆらに取りゆらかして、天照大御神に賜ひて、詔ひしく、「汝が命は、高天原を知らせ」と事依して賜ひき。故、其の御頸珠の名は、御倉板挙之神(みくらたなのかみ)と謂ふ。次に月読命に詔ひしく、「汝が命は、夜之食国(よるのをすくに)を知らせ」と、事依しき。次に建速須佐之男命に詔ひしく、「汝が命は、海原を知らせ」と、事依しき。(記上)

次に海(うなはら)を生む。次に川を生む。次に山を生む。次に木の祖(おや)句句廼馳(くくのち)を生む。次に草(かや)の祖草野姫(かやのひめ)を生む。亦は野槌(のつち)と名く。既にして伊弉諾尊・伊弉冉尊、共に議(はか)りて曰はく、「吾已に大八洲国(おほやしまのくに)及び山川草木を生めり。何(いかに)ぞ天下(あめのした)の主者(きみたるもの)を生まざるか」とのやまふ。是に、共に日の神を生みまつります。大日孁貴(おほひるめのむち)と号(まを)す。大日孁、此には於保比屢能武智(おほひるめのむち)と云ふ。孁の音は力丁反。一書に云はく、天照大神といふ。一書に云はく、天照大日孁尊(あまてらすおほひるめ)といふ。此の子、光華(ひかり)明彩(うるは)しくして、六合(くに)の内に照り徹る。故、二の神喜びて曰はく、「吾が息(こ)多(さは)ありと雖も、未だ若此(かく)霊(くしび)に異(あや)しき児有らず。久しく此の国に留めまつるべからず。自づから当に早(すみやか)に天に送(おくりまつ)りて、授くるに天上(あめ)の事を以てすべし」とのたまふ。是の時に、天地(あめつち)、相去ること未だ遠からず。故、天柱(あめのみはしら)を以て、天上に挙(おくりあ)ぐ。次に月の神を生みまつります。一書に云はく、月弓尊(つくゆみのみこと)、月夜見尊(つくよみのみこと)、月読尊といふ。其の光彩(うるは)しきこと日に亜(つ)げり。以て日に配(なら)べて治(しら)すべし。故、亦天に送りまつる。次に蛭児(ひるこ)を生む。已に三歲になるまで、脚猶し立たず。故、天磐櫲樟船(あまのいはくすぶね)に載せて、風の順(まにま)に放ち棄つ。次に素戔嗚尊を生みまつります。一書に云はく、神素戔嗚尊(かむすさのをのみこと)、速素戔嗚尊(はやすさのをのみこと)といふ。此の神、勇み悍(たけ)くして安忍(いぶり)なること有り。且常に哭き泣(いさ)つるを以て行(わざ)とす。故、国内(くにのうち)の人民(ひとくさ)をして、多に以て夭折(あからさまにし)なしむ。復使(また)、青山を枯(からやま)に変(な)す。故、其の父母の二神、素戔嗚尊に勅(ことよさ)したまはく、「汝(いまし)、甚だ無道(あづきな)し。以て宇宙(あめのした)に君臨(きみ)たるべからず。固(まこと)に当に遠く根の国に適(い)ね」とのたまひて、遂に逐(やら)ひき。(神代紀第五段本文)

伊弉諾尊、既に還りて、乃ち追ひて悔いて曰はく、「吾、前(さき)に不須也凶目(いなしこめ)き汚穢(きたな)き処に到る。故、吾が身の濁穢(けがらはしきもの)を滌ぎ去(う)てむ」とのたまひて、則ち往きて筑紫の日向の小戸の橘の檍原(あはきはら)に至りまして、祓(みそ)ぎ除(はら)へたまふ。遂に身の所汚(きたなきもの)を盪滌(すす)ぎたまはむとして、乃ち興言(ことあげ)して曰はく、「上つ瀬は是太(はなは)だ疾(はや)し。下つ瀬は是れ太だ弱(ゆる)し」とのたまひて、便ち中つ瀬に濯(すす)ぎたまふ。因りて生める神を、号けて八十枉津日神(やそまがつひのかみ)と曰す。次に其の枉れるを矯(なほ)さむとして生める神を、号けて神直日神(かむなほひのかみ)と曰す。次に大直日神(おほなほびのかみ)。又海(わた)の底に沈(かづ)き濯ぐ。因りて生める神を、号けて底津少童命(そこつわたつみのみこと)と曰す。次に底筒男命(そこつつのをのみこと)。又潮の中に潜(かづ)き濯ぐ。因りて生める神を、号けて中津少童命(なかつわたつみのみこと)と曰す。次に中筒男命(なかつつのをのみこと)。又潮の上に浮き濯ぐ。因りて生める神を、号けて表津少童命(うはつわたつみのみこと)と曰す。次に表筒男命(うはつつのをのみこと)。凡て九の神有(いま)す。其の底筒男命・中筒男命・表筒男命は、是即ち住吉大神(すみのえのおほみかみ)なり。底津少童命・中津少童命・表津少童命は、是阿曇連(あづみのむらじ)等が祭れる神なり。然して後に、左の眼を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて天照大神と曰ふ。復右の眼を洗ひてたまふ。因りて生める神を、号けて月読尊と曰す。復鼻を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて素戔嗚尊と曰す。凡て三の神ます。已にして、伊弉諾尊、三の子に勅任(ことよさ)して曰はく、「天照大神は、以て高天原を治すべし。月読尊は、以て滄海原の潮の八百重(やほへ)を治すべし。素戔嗚尊は、以て天下を治すべし」とのたまふ。是の時に、素戔嗚尊、年已に長いたり。復八握鬚髯(やつかひげ)生ひたり。然れども天下を治さずして、常に啼き泣ち恚恨(ふつく)む。故、伊弉諾尊問ひて曰はく、「汝は何の故にか恒に如此(かく)啼く」とのたまふ。対へて曰(まを)したまはく、「吾(やつかて)は母に根国に従はむと欲ひて、只に泣かくのみ」とまをしたまふ。伊弉諾尊悪(にく)みて曰はく、「情(こころ)の任(まにま)行ね」とのたまひ、乃ち逐(やらひや)りき。(神代紀第五段一書第六)

一書に曰く、伊弉諾尊、三の子に勅任して曰はく、「天照大神は、高天之原を御(しら)すべし。月夜見尊は、日に配べて天の事を知らすべし。素戔嗚尊は、蒼海之原(あをうなはら)を御すべし」とのたまふ。(神代紀第五段一書第十一)

天照大御神(天照大神)・月読命(月読尊・月弓尊・月夜見尊)・須佐之男命(素戔嗚尊)の三貴子によって、世界は治められることになっている。記紀の各本によって細部にはいろいろ違いがあるが、記とおおよそ同じ話は神代紀第五段一書第六に見られる。亡くなつた妻の伊奘冉尊を追いかけて伊奘諾尊は黄泉に至った。けれども、けがらわしい姿を見たことが原因で仲違いして現世に戻ってくる。 穢れた身を清めようと川で禊ぎをした。身につけていたものを脱ぎ捨てていくと、それぞれ数々の神が生まれた。最後に左の眼を洗うと天照大御神(天照大神)が生まれ、右の眼を洗うと月読命(月読尊)が生まれ、鼻を洗うと須佐之男命(素戔嗚尊)が生まれたという。それに先立って、反歌の15番歌に登場している「わたつみ」の神々も生まれている。出航して沖合にいるのだから、人々にはこの物語が想起されていたに相違あるまい。住吉大社神代記においても、同様の記述が行われている。

この三貴子は分治を行なうのであるが、記紀それぞれの書により少しずつ異なる。整理すると次のようになる。

異同はあるものの、天照大神が日の象徴、月読尊が月の象徴であったことは確かであろう。そして、記や神代紀第六段一書第十一には素戔嗚尊は海原を治めたことになっている。

この三貴子の伝説に語られる事柄こそ、中大兄は13番歌で詠んだ3つの時制、「神代」、「古」、「うつせみ」のうちの「古」に対応する事柄である。飛鳥時代の宮廷社会の人にとって、特に天皇にとっては、大和三山の話は「神話」であっても、三貴子の物語は「史実」、当時の言葉でいえば、コトであると考えていたであろう。それが飛鳥時代までの天皇の正統性の主張である。日本書紀について平安朝以降に解釈された考え方とは異なるし、現代の歴史学が盛んに主張、展開する「天皇」の称号の発生や「日本」という国号の成立との関連から説く考え方とも異なるものと考えられる。

記紀の文章の中に、「神世(かみのよ)」ということばが出てくるのは、きわめて早い部分である。

次に成りし神の名は、国之常立神(くにのとこたちのかみ)。次に豊雲野神(とよくもののかみ)。此の二柱の神も亦、独神(ひとりがみ)と成り坐して、身を隠しき。次に成りし神の名は、宇比地邇神(うひぢにのかみ)、次に妹須比智邇神(いもすひちにのかみ)。次に角杙神(つのぐひのかみ)。次に妹活杙神(いもいぐひのかみ)〈二柱〉。次に意富斗能地神(おほとのぢのかみ)。次に妹大斗乃弁神(おほとのべのかみ)。次に於母陀流神(おもだるのかみ)。次に妹阿夜訶志古泥神(あやかしこねのかみ)。次に伊耶那岐神、次に妹伊耶那美神。上の件の、国之常立神より以下(しも)、伊耶那美神より以前(さき)は、并せて神世七代(かむよななよ)と称(い)ふ。〈上の二柱の独神は、各一代と云ふ。次に双(なら)べる十の神は、各二の神を合せて一代と云ふ〉。(記上)

凡て八の神ます。乾坤(あめつち)の道、相参(まじ)りて化(な)る。所以(このゆゑ)に、此の男女を成す。国常立尊(くにのとこたちのみこと)より、伊弉諾尊・伊弉冉尊に迄(いた)るまで、是を神世七代(かみのよななよ)と謂ふ。(神代紀第三段本文)

伊耶那岐神(伊奘諾尊)・伊耶那美神(伊奘冉尊)が登場以前である。それ以降は、初期万葉時代、飛鳥時代の人にとっては、「神代」というよりも「古」という言葉で認識されていたということになる。彼らに伝えられて今日、記紀に残るような伝承は、いわゆる「神話」とは思っていなかった。言い伝えられるお話は、みな現実感に満ちて生き生きとしていた。それを中国の史書のように文字によって書き上げることが命じられて苦心惨憺してできあがったのが文献としての記紀である。ヤマトコトバを漢字、漢語で表す折衷案によって成ったのである。紀の巻名に「神代上」などとあるのは、漢風諡号同様、後の人の書き入れによるものと推測される。

万13番の長歌に、「神代」といっているのが大和三山の争いである。「古」といっているのが三貴子の物語、「うつせみ」とは直面する国際情勢である。その関係を図に示した。三つの時制におけるそれぞれの三者関係は見事に対応している。香具山は天の香具山といれるとおり天を象徴している。天に輝く太陽の光によって、稲は豊かに育つ。ただし、そう言い出したのはそれほど古いことではなかろう。都が香具山に程近いところ、飛鳥の地へ遷ってきてから、稲作祭祀が発展したに違いあるまい。畝傍山と耳梨山が当初から何を象徴していたかは不明である。ここで想定したいのは三者の関係性である。三貴子の伝説では、天照大御神(天照大神)が天、月読命(月読尊)が月、須佐之男命(素戔嗚尊)が海を表象している。そして、今、倭と新羅は百済をめぐって争っている。

記紀のさまざまな文章からは、三貴子の力関係がはっきりしないが、13番歌に、「古も 然にあれこそ」と強調している。中大兄は天照大御神(天照大神)の優位性を信じていたに相違あるまい。須佐之男命(素戔嗚尊)の悪童ぶりは、「天石屋(あめのいはや)(天石窟(あまのいはや))」に閉じ籠る事件につながる話として、記紀のいずれにも出てくる。天照大御神(天照大神)は、弟に当たる須佐之男命(素戔嗚尊)をずいぶんかばい、好意的な評価をするけれど、結局は愛想が尽きて引き籠ってしまう。業を煮やした他の神々たちによって、須佐之男命(素戔嗚尊)は高天原というエデンの園から放逐されてしまった。

月読尊に関しても、神代紀第五段一書第十一に保食神(うけもちのかみ)を殺す場面がある。食物神を殺すのは、記の速須佐之男命が大気都比売(おおげつひめ)を殺すのと同じである。自ら食物を作ることができないことの証であって、支配者に幣を捧げることも意味すると考えられている。その話自体は、五穀の誕生の物語と結びついている。五穀には、紀一書第十一に、記にはない牛馬や稗が登場している。記の発展形として、紀一書第十一は捉えられる。牛馬や稗が加わっているのは、水田稲作農耕に利用する牛馬や、稲の雑草としての稗のことが気になるからであろう。自分たちを稲作“民族”として強く意識して位置づけていったということになろう。

時に天照大神、怒りますこと甚しくして曰はく、「汝は是悪しき神なり。相見じ」とのたまひて、乃ち月夜見尊と、一日一夜(ひとひひとよ)、隔て離れて住みたまふ。(神代紀第五段一書第十一)

月夜見尊がその後どうなったか記述はないが、日中は太陽が、夜は月が輝くこと、そして、日中に月があっても影が薄いことの由来を示している。そのうえ、太陽は食物、なかでも稲を稔らせることができるが、月は食物を何も生まないことを表しており、素直に受けとめることができる。月読尊(月夜見尊)は、天照大神から取るに足らないと無視されるほどの存在であったと捉えて自然である。

これらの相対的な力関係を重ね合わせてトレースしてみると、結果的に、香具山・天照大御神(天照大神)・倭が、耳梨山・月読命(月読尊)・新羅と争って勝利し、畝傍山・須佐之男命(素戔嗚尊)・百済を支配するという展開に至る。中大兄が歌のなかで言わんとしていることが明瞭になってきた。

歌が歌われた当時、実際に争っていたのは新羅と百済である。百済に救援軍を送るのが倭であり、新羅と連合軍を作ったのが唐である。しかし、倭の送った軍隊は義勇兵ではなく、天皇を最高司令長官とする正規軍である。元首が戦場へ赴こうとしているのだから、百済の救済が目的ではなく、唐に代わって百済を事実上領有しようとするのが目的であったろう。人質にして倭に留まっていた百済王子の豊璋(ほうしょう)を百済の王として擁立し、傀儡政権の樹立を画策していた。上に引いた斉明紀六年十月条の割注に、「天皇、豊璋を立てて王と為し」とある。同じようなことは少し後になって新羅が行っている。唐の勢力を朝鮮半島から追い出しにかかるときに、滅亡した高句麗に新政府を作って唐と戦わせている。

中大兄の三山歌は、神代の時代から説き起こして、三貴子伝説を媒介にして日・月・海の三者関係を導き出し、直面する国際情勢を歌った歌である。13番歌の大意は、香具山は、畝傍山を男らしいと思って、耳梨山と互いに争った。神代からこうであるらしい。古の三貴子もそうであったから、今の世も夫を争うが如き出来事が起きているに違いない。14番歌の大意は、香具山と耳梨山とが争った時、その勝敗を見定めようと阿菩大神が見に来たという印南国原である。その名は、稲の稔りが豊かで、稲穂が波を打っているように広がる平原であることに因んでいる。いま船上からよく見えるのは、そんな天の恵みが優れているところである。

13番の長歌において、「神代」、「古」、「うつせみ」の三つの時代を並列させて、争いの状況を確認している。三つの時代を歌うことは、紀122歌謡の童謡の意見に反して「倭」の版図が拡大することを示唆させる役割を担っている。三山の性別をめぐって議論が分かれていた。中大兄が歌いたいのは最終的には百済の領有権争いである。ツマは比喩である。歌のなかでは香具山が畝傍山を「雄々し」と言っているから、香具山は女性、畝傍山は男性と推定される。したがって、互いが争っている耳梨山は女性と考えるのが順当であろう。一人の男性を二人の女性が争っている形式になる。実際の山容も畝傍山の標高が高く、男性的である。ただし、女性としての魅力は香具山の方が耳梨山よりもずっと優っていると言いたいのであろう。

古の三貴子において、天照大御神(天照大神)は女性、須佐之男命(素戔嗚尊)は男性のように言い伝えられている。月読命(月読尊)の話はほとんど出てこないから性別は不分明である。万葉集では、「月読壮士(つくよみをとこ)」(万985・1372)という例が見られ、平安初期、延暦23年(804)に書かれたとされる皇大神宮儀式帳には、馬に乗った男神とされている。しかし、月と女性との関係は生理との関連などから根強く意識されるところでもあり、中大兄の三山歌の時点では男神とはされていなかったのではないか。ここでは三者の関係上、月読命(月読尊)は女性と考えたほうがわかりやすい。天照大御神(天照大神)と同じく、禊ぎによって伊耶那岐命(伊奘諾尊)の目から生れている。

うつせみにおいて、倭、百済、新羅の関係を考えると、倭は推古天皇(在位、592~628)、皇極・斉明天皇(在位、642~645・655~661)と、女帝が長らく君臨している。天照大御神(天照大神)の国の首長には女性が適任との考えに基づくらしい。百済は男帝が続いていた。一方、新羅は、7世紀の半ばに善徳(ソンドク)王(位、632~647)、真徳(チンドク)王(位、647~654)と2人女王が続いた後、男性の武烈王 (位、654~661)が王位に就いている。武烈王は、紀に、「金春秋(こむしゅんしう)」の名で載る。「質(むかはり)」として来ていたとあり、「姿顔(かほ)美(よ)くして善(この)みて論笑(ほたきこと)す」(孝徳紀大化三年是歳)と紹介されている。

中大兄が、播磨風土記の揖保郡条に載る三山闘争と阿菩の大神の話を民俗採集の形で聞いて、そのまま三山歌を歌ったとは想定できない。風土記の話では三山のどこが勝ったのかわからない。おそらく、三山闘争に関係する話を聞いて着想し、彼なりにその後の経緯を考えたのであろう。当然、香具山が耳梨山に勝つようにである。そして、印南郡の印南国原に結び付けた。不分明であることも手伝って、「神代」のこととされた。印南国原とは、太陽の恵みで稲が波を打つように稔り豊かな平原のこととこじつけた。太陽を司るのは天照大御神(天照大神)であり、また、倭の天皇は稲作の祭祀者になっている。それを大和三山に当てはめれば天香具山である。勝者は香具山、敗者は耳梨山である。そして、それは、大和三山の相対的な位置関係にも対応している。香具山が東、畝傍山が西、耳梨山が北に当たる。倭、百済、新羅の方位と相似形になっている。戦争の図上訓練を、なぞなぞ歌謡のなかでしていたということである。

(つづく)