まだ読んでる途中だが、

この段階ですでにここ数年読んだ中でNo.1。

医療サスペンスという形は取っているものの、

この本が訴えるテーマは重い。

「男」と「女」はどこで分けられるのだろうか。

体の形? 遺伝子? 脳? ・・・どれも正解ではなさそうだ。

生物学的な性差や社会的な性差もまた違う。

そう考えると自分が果たして本当に「男」と定義できるのか

だんだん曖昧模糊として思えるのだ。

「ノーマルではない」状態の人を「ノーマル」にすることが

医師の仕事なのかという問いがこの本の中にある。

「それでは『ノーマル』とはどういうことだ」と。

怪我や病ならわかり易い。

「それまでの形(状態)に戻す」ことが医療だから。

それでは先天的なものは? 障がいと個体差はどこがどう違う?

「病気自体はいわばマイノリティでしょう。

治療は、病気というマイノリティを、

健常であるというマジョリティに近づける行為に他ならない

それが医学を貫く大前提だから、

医師はマイノリティの存在には生理的な嫌悪を覚えやすいの。

インターセックスの人たちも極端なマイノリティとして

医学・医療から排除されてきた。

医学はもっと多様性を大事にしないといけないのに」(本文より)

「インターセックス」とは

あえて嫌いな言葉でいうと、いわゆる「真性半陰陽」のこと。

男女分けられない性を持つ人達のことだ。

彼らor彼女ら(代名詞ですらどちらかにしなければならない)は

物心ついた頃から自分のアイデンティティーに苦しむが、

誰にも相談できないという二重の苦しみをも持つ。

両親や医師により生まれた時から手術で無理矢理性を押し付けられたり

思春期になってから初めて他人との違いに気づいたり、

それぞれの立場で、人知れず悩むことになる。

それはその人の人生すべてを決定づけるほどの悩み。

なぜかというと、この世の中は仕事や家庭などの場において

それほどまでに社会的性差が求められるからだ。

「どちらなのか」という疑問に加え、

マイノリティーであることの苦しみも相当なものだ。

(実は症例としてはどちらでも「ある」より

機能不全によりどちらでも「ない」場合が多いらしい)

でもふと思う。

もしかしたらマジョリティーなんてものは幻想じゃないのか。

人間ひとりひとりが、大なり小なりマイノリティーなんじゃないか。

形も心もすべてが全く同じ人間がこの世に存在しない以上、

カテゴリーなんてものはすごく曖昧なものじゃないのか。

家族でも、友人関係でも、社会の中でも

我々は接する他人の個性を受け入れてコミュニケートする。

その許容範囲ってのをみんな自分で狭めちゃってるんじゃないか。

自分の存在すら自分自身で許容範囲から外しちゃってるんじゃないか。

本質に迫るセリフを主人公は言っている。引用しよう。

「人と人とはよく争いをします。

その最たるものが戦争です。

原因は、国の違い、民族の違い、宗教の違い、

思想信条の違いによるものがほとんどです。

違っていてどこが悪いのでしょう。

そうした差異化の根源は、

人間を2つの性でしか認めようとしなかった

人の文化のあるような気がします。

人間を男か女かの2つに分け、

それ以外は認めず、排除してしまう文化を

人類は文明の夜明けとともに堅牢にし、

今日まで発展させてきたと言えます」

著者の帚木蓬生氏は吉川英治文学新人賞をはじめ、

山本周五郎賞、柴田錬三郎賞、新田次郎賞などを総なめにして来た

正統派の実力を持つ作家。

しかも東大文学部を出たあと九州大医学部を出た医師であるという

とんでもないキャリアの持ち主だ。

その頭脳で、持っている医学知識を駆使しながら、

インターセックスやジェンダーに関する自分の信念を理論的に、

主人公の「性差医療」を専門とする女性医師に語らせている。

(あえてサスペンス仕立てにしているが、その必要がないぐらい)

患者(とあえて言うが)の悩みや

医師仲間の女性達の心情も自分のことのように描く。

帚木氏の作品を読むのは2作目だが、

この人はすごい。

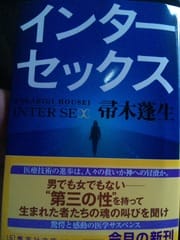

「インターセックス」帚木蓬生(ははきぎほうせい) 著 集英社文庫

この段階ですでにここ数年読んだ中でNo.1。

医療サスペンスという形は取っているものの、

この本が訴えるテーマは重い。

「男」と「女」はどこで分けられるのだろうか。

体の形? 遺伝子? 脳? ・・・どれも正解ではなさそうだ。

生物学的な性差や社会的な性差もまた違う。

そう考えると自分が果たして本当に「男」と定義できるのか

だんだん曖昧模糊として思えるのだ。

「ノーマルではない」状態の人を「ノーマル」にすることが

医師の仕事なのかという問いがこの本の中にある。

「それでは『ノーマル』とはどういうことだ」と。

怪我や病ならわかり易い。

「それまでの形(状態)に戻す」ことが医療だから。

それでは先天的なものは? 障がいと個体差はどこがどう違う?

「病気自体はいわばマイノリティでしょう。

治療は、病気というマイノリティを、

健常であるというマジョリティに近づける行為に他ならない

それが医学を貫く大前提だから、

医師はマイノリティの存在には生理的な嫌悪を覚えやすいの。

インターセックスの人たちも極端なマイノリティとして

医学・医療から排除されてきた。

医学はもっと多様性を大事にしないといけないのに」(本文より)

「インターセックス」とは

あえて嫌いな言葉でいうと、いわゆる「真性半陰陽」のこと。

男女分けられない性を持つ人達のことだ。

彼らor彼女ら(代名詞ですらどちらかにしなければならない)は

物心ついた頃から自分のアイデンティティーに苦しむが、

誰にも相談できないという二重の苦しみをも持つ。

両親や医師により生まれた時から手術で無理矢理性を押し付けられたり

思春期になってから初めて他人との違いに気づいたり、

それぞれの立場で、人知れず悩むことになる。

それはその人の人生すべてを決定づけるほどの悩み。

なぜかというと、この世の中は仕事や家庭などの場において

それほどまでに社会的性差が求められるからだ。

「どちらなのか」という疑問に加え、

マイノリティーであることの苦しみも相当なものだ。

(実は症例としてはどちらでも「ある」より

機能不全によりどちらでも「ない」場合が多いらしい)

でもふと思う。

もしかしたらマジョリティーなんてものは幻想じゃないのか。

人間ひとりひとりが、大なり小なりマイノリティーなんじゃないか。

形も心もすべてが全く同じ人間がこの世に存在しない以上、

カテゴリーなんてものはすごく曖昧なものじゃないのか。

家族でも、友人関係でも、社会の中でも

我々は接する他人の個性を受け入れてコミュニケートする。

その許容範囲ってのをみんな自分で狭めちゃってるんじゃないか。

自分の存在すら自分自身で許容範囲から外しちゃってるんじゃないか。

本質に迫るセリフを主人公は言っている。引用しよう。

「人と人とはよく争いをします。

その最たるものが戦争です。

原因は、国の違い、民族の違い、宗教の違い、

思想信条の違いによるものがほとんどです。

違っていてどこが悪いのでしょう。

そうした差異化の根源は、

人間を2つの性でしか認めようとしなかった

人の文化のあるような気がします。

人間を男か女かの2つに分け、

それ以外は認めず、排除してしまう文化を

人類は文明の夜明けとともに堅牢にし、

今日まで発展させてきたと言えます」

著者の帚木蓬生氏は吉川英治文学新人賞をはじめ、

山本周五郎賞、柴田錬三郎賞、新田次郎賞などを総なめにして来た

正統派の実力を持つ作家。

しかも東大文学部を出たあと九州大医学部を出た医師であるという

とんでもないキャリアの持ち主だ。

その頭脳で、持っている医学知識を駆使しながら、

インターセックスやジェンダーに関する自分の信念を理論的に、

主人公の「性差医療」を専門とする女性医師に語らせている。

(あえてサスペンス仕立てにしているが、その必要がないぐらい)

患者(とあえて言うが)の悩みや

医師仲間の女性達の心情も自分のことのように描く。

帚木氏の作品を読むのは2作目だが、

この人はすごい。

「インターセックス」帚木蓬生(ははきぎほうせい) 著 集英社文庫