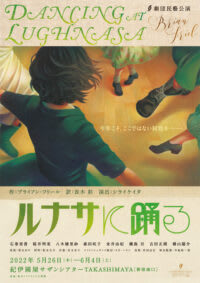

*ブライアン・フリール作 長木彩訳 シライケイタ演出 公式サイトはこちら 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA 6月4日まで

劇団の俳優である長木彩がはじめての翻訳を手掛けたこと、主宰する温泉ドラゴンのみならず、さまざまな公演に活動の場を広げているシライケイタが演出として登場するなど、話題性に富む公演だ。シライが脚色や演出した作品のblog記事はこちら→『birth』(2013年9月/作・演出)、新宿梁山泊公演『恭しき娼婦』(2018年10月/上演台本)、劇団東演公演『獅子たちの見た夢 戦禍に生きた演劇人たち』(2019年11月/脚色)

劇団の俳優である長木彩がはじめての翻訳を手掛けたこと、主宰する温泉ドラゴンのみならず、さまざまな公演に活動の場を広げているシライケイタが演出として登場するなど、話題性に富む公演だ。シライが脚色や演出した作品のblog記事はこちら→『birth』(2013年9月/作・演出)、新宿梁山泊公演『恭しき娼婦』(2018年10月/上演台本)、劇団東演公演『獅子たちの見た夢 戦禍に生きた演劇人たち』(2019年11月/脚色)

ブライアン・フリールは北アイルランド出身の劇作家、短編小説家で、自分が観劇した作品は『モリー・スウィーニー』(谷賢一翻訳・演出 2011年6月)があり、本記事中に1996年文学座アトリエの会公演の記憶も記した(そのときのタイトルは『モーリー・スウィニー』)。今回の『ルナサに踊る』は、1993年『ルナサの祭りの日に』のタイトルで、渡辺浩子の演出で本邦初演されており(未見)、過去に上演した演目が装いも新たにお目見えすることになった。

1936年8月、アイルランド北西部の村はずれに5人の姉妹が暮らすマンディ家が舞台である。長女のケイト(石巻美香)が教師として家計を支え、三女アグネス(森田咲子)と四女ローズ(八木橋里紗)は編み物をして僅かな工賃を得ている。次女マギー(桜井明美)は煙草好き、五女クリス(金井由妃)には未婚のまま生んだ7歳の息子マイケルがいる…と書いていて、マギーとクリスは収入を得られるような仕事をしていなかったことに改めて気づく。当然のことながら姉妹たちの暮しはつましい。

物語は大人に成長したマイケル(横山陽介)が過去を回想する形式で進行するが、姉妹たちは7歳のちびマイケルが「居る」ものとして振る舞い(エアーマイケルである)、青年マイケルは、ある場面では自分に話しかけている母や伯母たちを背後から俯瞰する位置で、別の場面では実際に触れあいながらやりとりする。非常に演劇的感興に富んだ構造の作品で、現在と過去が交錯する作りは珍しくないが、映像のように効率的で要領のよい表現ではなく、ぎくしゃくしていたり、不自然なところが却って味わいとなり、楽しめる舞台となった。

姉妹の悩みは生活だけではない。四半世紀もアフリカで神父として伝道をしていた長兄のジャック(横島亘)が帰郷している。厳格なカトリック教徒であるケイトは兄を誇りにし、村中の敬愛の的と信じているが、ジャックは心身疲弊し、アフリカ土着の信仰に惹かれているらしい。さらにマイケルの父親のジェリー(吉田正朗)が現れ、姉妹たちを翻弄する。

8月の収穫祭(ルナサ)で思い切り踊りたいという妹たちの願いや、それを頑として拒否しながら、最後には爆発するように踊り出すケイトなど、音楽やダンスが姉妹たちの心の支えであり、さまざまな苦悩や鬱屈をしばし忘れさせるほどの解放感をもたらすものであるという感覚はわかりやすいものではない。しかし宗教の抑圧、土地のしがらみ等々、ロルカの『ベルナルダ・アルバの家』を想起させるところもあり、姉妹たちのダンスシーンを楽しみながら(大変な稽古を積まれたことだろう!)、マイケルは無事に成人したらしいが、その伯母たちはどうなるのだろうと不安にかられる。

櫛の歯が欠けるように次々と家族が消えてゆくことや仕事を失ったアグネスとローズ(ローズには何らかの精神的な障害があると思われる)が、家族のためととった行動とその結末などは、マイケルの語りによって知らされる。非常に劇的な場面を敢えて語りに留めるところが本作のひとつの特質であり、語りを「説明台詞」ではなく、描かれなかった年月と人々の心の様相を想像し、受け止めることが大切と思われる。

マイケルを囲んで(ちびマイケルの態で)、人々が飛び切りの笑顔を見せる終幕は、たとえばアグネスとローズの最期を知った姉たちが悲嘆にくれる場面があったとしても、それよりはるかに悲しみの深いものだ。その実感を大事に心に抱え、帰路に着いた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます