●今日の一枚 6●

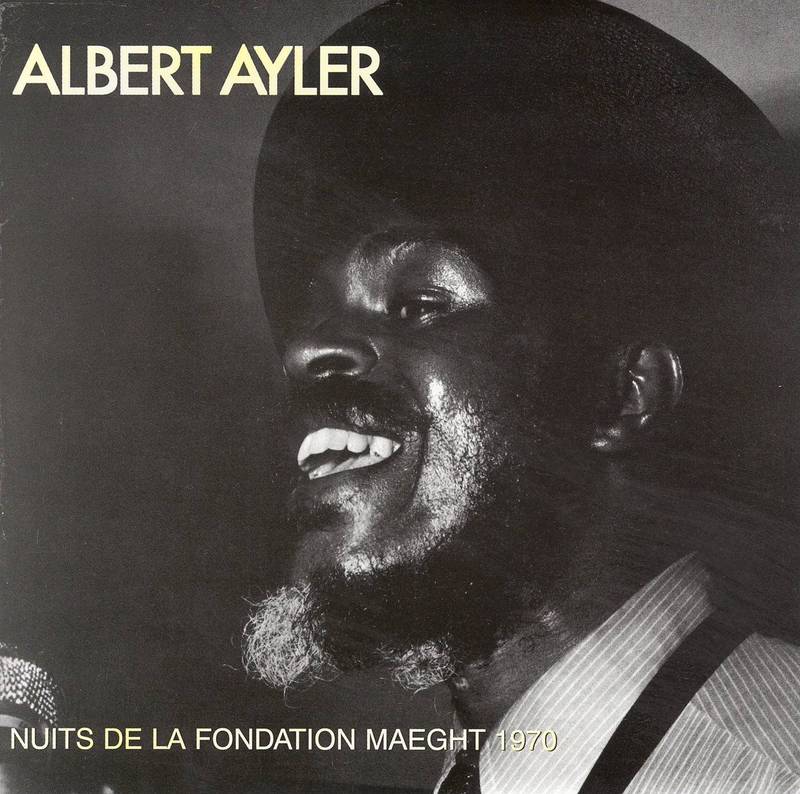

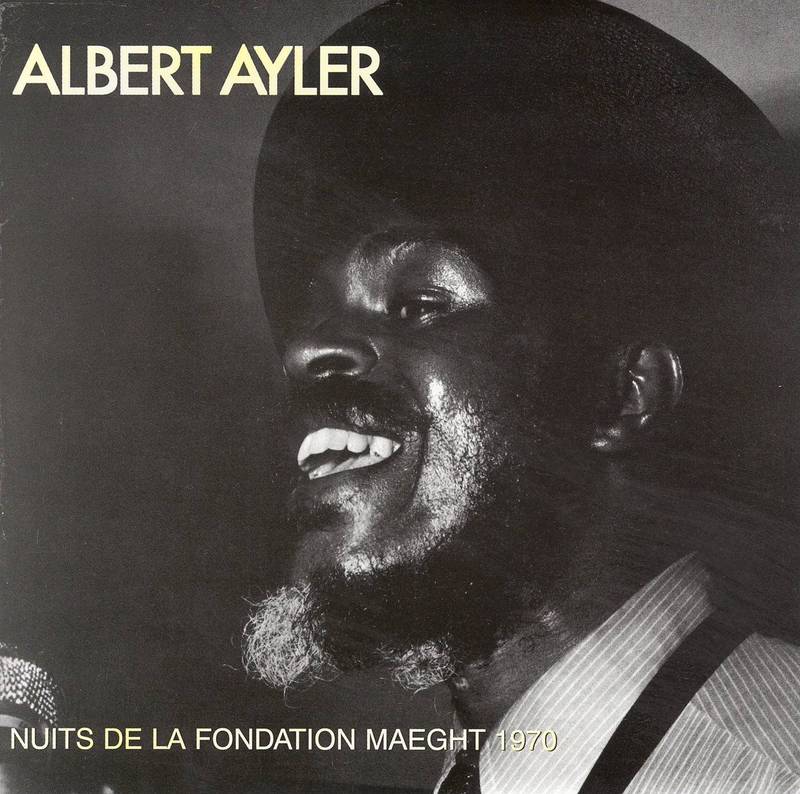

ALBERT AYLER

NUTS DE LA FONDATION MAEGHT 1970

アルバート・アイラーの『ラストレコーディング』……。どれくらいこのアルバムを捜し求めたことだろう。学生時代、何かの文章でこの作品の存在を知り、是非とも手に入れたいと考えたものだ。例えば、比較的新しい本だが『ジャズ喫茶マスター、こだわりの名盤』(講談社α文庫)所収の次のような文章…………。

「死の四ヶ月前に録音されたこの作品は奇妙に美しい。おなじみの曲ばかり演奏しているが、何かふっきれていて、叫びというより祈りのようだ。長い試行錯誤の末にアイラーが辿り着いた音楽は"魂の喜び"に満ち、感動的である。」

どうです、聴いてみたくなったでしょう。

学生時代にジャズ喫茶で一度リクエストして聴いたことがあったのだが、そのときはまだピンとこなかった。本当は繰り返しリクエストして聴いてみたかったのだが、すでに80年代にはいっていたそのころは、フリーな演奏のリクエストはあまり歓迎されない雰囲気があったのだ。その後、社会人となってこのレコードを是非とも手に入れたくなり、中古レコードなどを何度か探してみたが見つからなかった。CD時代にはいり、発売を期待していたのだが、なかなか復刻される気配もない。そのうち、ときどき思い出す程度ですっかり忘れてしまい、いつしか20年たってしまった。半年ほど前、たまたまインターネットで検索してみたら、何と輸入版だがCDが出ているではないか。すぐにインターネットで注文すると、1週間ほどで届いた。インターネットはすごい。こうして私は、20年来探していたアルバムを手に入れたのである。

早速視聴してみたが、やはりピンとこなかった。BGMとして聴ける音楽ではない。仕事に追われ、精神的な余裕がなかったのだ。それから約半年、このアルバムはCD棚に置き去りにされていた。今日、仕事はあったが時間的にはかなり余裕があったので、ふと思い起こして再生装置のトレイにのせてみた。衝撃的だった。何かじわじわと伝わってくるものがあった。なぜこの衝撃をいままで感じられなかったのだろう。不思議だ。前半はサックスというより、動物の鳴き声ようだった。生々しい、ネイティブな何かの声のようだった。アイラーは、よりリアルな、手触りのある、確かな何かを捜し求めているようだ。そして後半、アイラーが楽器を通して何かを語りかけようとしているのがありありとわかった。それは、例えば先の文章がいうように、祈りであり、喜びであるのかも知れない。あるいは平和であり、精神の安らぎであるかもしれない。この作品には、音楽を語りかけてくるその思いに共感することの喜びがある。曲そのものというより、音楽が生成するその場に立ち会うことの快楽がある。

フリージャズが好きだった。今でも基本的には好きだと思う。けれど、フリージャズをきちんと聞いたのは何年ぶりだろう。よく考えると、私はここ数年フリーという音楽にきちんと向かい合ってはこなかった気がする。今日は、何か自分を、忘れていた自分を取り戻したような気分だ。この文を書き終えたら、もう一度このアルバムを聴いてみよう。そのあと、名作 SPIRITUAL UNITY も聴いてみようか。そしたら、 もう一度、愚かで、凶暴で、ピュアな自分に出会うことができるだろうか。

追伸。ところで、若き日の私にこのアルバムへの関心をもたせた文章はなんだったか。よく思い出せない。中上健次『破壊せよ、とアイラーはいった』だったろうか。わからない。とおもっていたら、たまたま近くにあって(本当に偶然だ)ぱらぱらめくった古い文庫本に、四方田犬彦「すべてをアイラーからはじめなければならない」(『ジャズ ベストレコードコレクション』新潮文庫)という文章があった。これだ……、この文章だ。一読してみる。20年前の自分の青臭い精神構造がよみがえるようだ。

しかし、四方田犬彦も若かったですね。今となっては、ちょっと、赤面する文章だ。